मशहूर ट्रेड यूनियनिस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुख्यात ‘भीमा कोरेगांव षड्यंत्र केस’ की अभियुक्त सुधा भारद्वाज के पसंदीदा लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं। चार्ल्स डिकेंस ने अमेरिकी जेलों का भ्रमण करने के बाद कहा था कि जेल शरीर को बचाते हुए आत्मा को कुचलने का एक तरीका (soul destroying method) है।

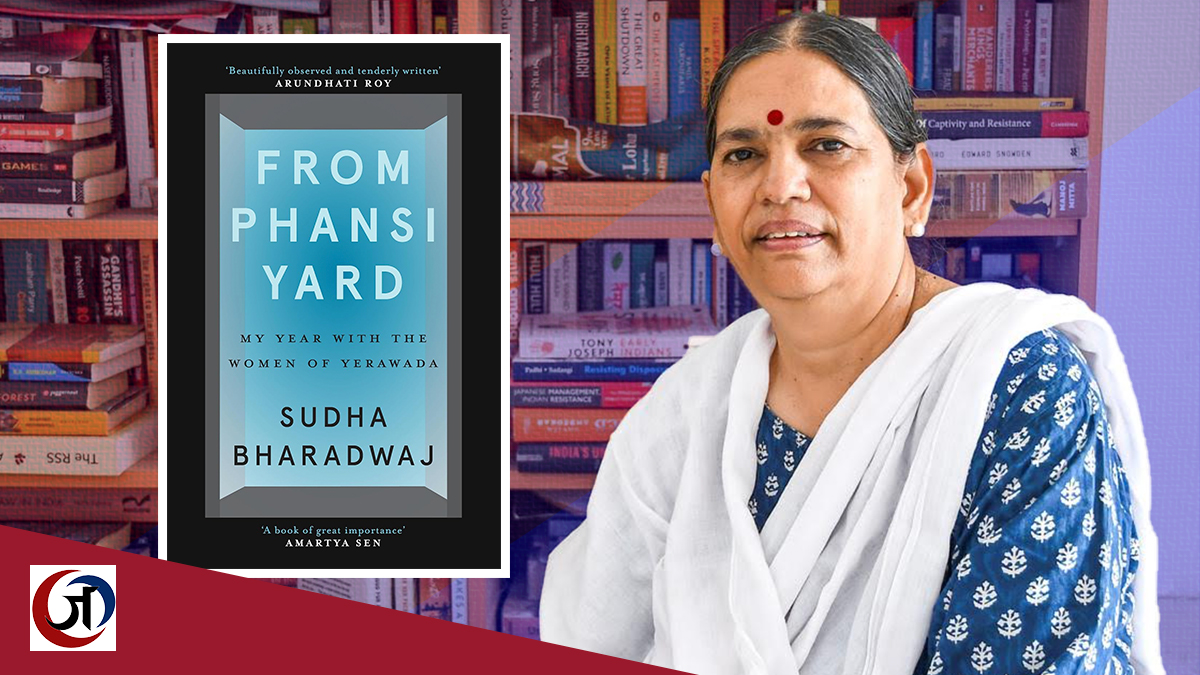

हाल ही में ‘Juggernaut’ से प्रकाशित अपनी जेल डायरी ‘फ्रॉम फांसी यार्ड’ (From Phansi Yard) में सुधा न सिर्फ कैदी महिलाओं की आत्मा के कुचलने की प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावी तरीके से दर्ज करती हैं, बल्कि इससे भी आगे जाकर अपनी आत्मा के कुचले जाने के खिलाफ कैदी महिलाओं के शानदार संघर्षों को भी उसके अनेक रंगों में बहुत ही खूबसूरती, प्यार और अपनेपन से बयान करती हैं। और यह काम इतने प्रभावी तरीके से वही कर सकता है, जिसका पूरा जीवन जनता के जीवन के साथ उनके रोज़-रोज़ के संघर्षों में पगा हो।

किताब का पहला हिस्सा सवाल जवाब के रूप में है। यहां उन्होंने अपनी मां मशहूर अर्थशास्त्री कृष्णा भारद्वाज के बारे में, इंग्लैंड की अपनी शुरुआती पढ़ाई के बारे में, फिर मां के साथ JNU लौटने और फिर यहां से IIT कानपुर में अपनी उच्च शिक्षा के दौरान अपने जीवन के बारे में बहुत रोचक तरीके से बताया है। ये व्यक्तिगत ब्योरे भी बेज़ान नहीं हैं, बल्कि इन ब्योरों में भी उस वक्त का इतिहास सांस लेता है। चाहे ब्रिटेन में रहने के दौरान छोटी सुधा का बेहद डरावने तरीके से नस्लवाद का सामना करना हो, या JNU की प्रगतिशील राजनीतिक गतिविधियां हों या IIT कानपुर में साथी पुरुषों की ‘मिसोजिनी’ हो।

सुधा भारद्वाज के जीवन का दूसरा हिस्सा बेहद रोचक, जीवंत, संघर्षशील और बेहद प्रेरणादायक है। अमेरिका में जन्म लेने के कारण मिली अमेरिकी नागरिकता को वापस लौटाने से लेकर दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के बीच काम करने और फिर लिजेंडरी ट्रेड यूनियनिस्ट ‘शंकर गुहा नियोगी’ से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ में वहां के मजदूरों-किसानों के जीवन और उनके संघर्षों के साथ पूरी तरह अपने को एकाकार कर लेने की कहानी, वास्तव में हिन्दुस्तान के उन चंद क्रांतिकारियों की कहानी है, जिन्होंने अपने समय की ‘विकल्पहीनता की राजनीति’ (TINA) को पूरी तरह नकारते हुए, धारा के खिलाफ तैरते हुए ‘संघर्ष और निर्माण’ (शंकर गुहा नियोगी का सूत्र वाक्य) के एक नए जन-विकल्प के निर्माण के लिए जनता के संघर्षों में अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया था।

इसी भाग में सुधा अपने साड़ी पहनने का ‘राज’ भी खोलती हैं। सुधा कहती हैं- “….और तब 1 जुलाई, 1992 को ‘रेल रोको सत्याग्रह’ पर पुलिस ने क्रूरतापूर्वक गोली चला दी। 17 मजदूर मर गए। सैकड़ों मजदूर जेल में ठूंस दिए गए, दर्जनों मजदूर अस्पताल में थे। हमारा ऑफिस सील कर दिया गया था….मैं कोर्ट, अस्पताल और जेल के बीच दौड़ रही थी। सलवार कुर्ता में मुझे आसानी से पहचाना जा सकता था, इसलिए मैंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया जो मैं 2018 में अपनी गिरफ्तारी और फिर यरवदा जेल आने तक लगातार पहनती रही।” छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ अपने जुड़ाव को वे ब्रेख्त की एक कविता से स्पष्ट कर देती हैं-

“ग़रीब जनता लड़ती है

वह कभी भी पीछे नहीं हटती

उनकी लड़ाई में शामिल होने से पहले

मुझे यह तय करना है कि

मेरी कोट की जेब में

कहीं वापस लौटने का टिकट तो नहीं है..”

(अनुवाद- मनीष आज़ाद)

और यह कहने की जरूरत नहीं कि सुधा ने पीछे लौटने के अपने सभी ‘टिकट’ नष्ट कर दिए थे।

इसी हिस्से में सुधा के विशाल हृदय वाले व्यक्तित्व की भी एक झलक मिल जाती है। गिरफ्तारी से पहले जब वे 2 माह घर में नज़रबंद थीं तो उन्होंने अपने ऊपर नज़र रखने वाली पुलिसकर्मियों से कहा कि तुम लोग बारी-बारी से मेरे ऊपर नज़र रखो और बारी-बारी से मेरे बेडरूम में आराम कर लो।

इसी हिस्से में बेटी मायशा के साथ उनके भावुक रिश्ते के कहानी कई बार आंख नम कर देती है। गिरफ्तारी के तुरंत पहले के क्षण के बारे में सुधा लिखती हैं- “मां और बेटी चुपचाप आधे घंटे सिर्फ एक दूसरे के गले लगती रहीं, ऐसे वक़्त में कहा भी क्या जा सकता है।”

इसके बाद की कहानी यरवदा जेल की कहानी है। यहां उन्हें ‘फांसी यार्ड’ में अलग सेल में तनहाई में रखा गया था। उनकी बगल के सेल में ‘भीमा कोरेगांव षड्यंत्र केस’ में ही बंद अंग्रेजी की प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता शोमा सेन भी थीं। जिन्हें 5 सालों बाद भी अभी तक बेल नहीं मिल पाई है। शोमा सेन को सुधा बहुत प्यार से शोमा दी के रूप में याद करती हैं।

पेशी पर कोर्ट जाते हुए, जेल के अंदर अस्पताल जाते हुए, ‘लॉक अप’ में अपनी बारी का इन्तजार करते हुए और सबसे बढ़कर ‘फांसी यार्ड’ के अपने तनहाई वाले सेल से सुधा ने जो देखा और महसूस किया, उसके आधार पर उन्होंने 72 महिला कैदियों का एक चित्र खींचा है।

इसके अलावा जेल को समझने के लिए भोजन, पढ़ाई, कपड़े, स्वास्थ्य, धर्म, काम.. आदि शीर्षक से सुधा ने जो कुछ लिखा है, वह पढ़कर मुझे प्रसिद्ध दागिस्तानी लेखक ‘रसूल हमजातोव’ की वह पंक्ति याद आती है, जिसमें वे कहते हैं कि एक छोटी चिड़िया ने अपनी छोटी चोंच से जब घरती को ठोका तो एक चश्मा निकला जो धीमे-धीमे बढ़ते-बढ़ते समुद्र में बदल गया।

सुधा ने अपनी कलम के जरिये पन्ने दर पन्ने महिला कैदियों की आशा, निराशा, दुःख दर्द, झगड़े, बहनापा और सबसे बढ़कर जीवन में उनके यकीन को जिस प्यार और साझेपन के साथ बयान किया है, वह पुस्तक के अंत आते-आते वास्तव में गहन भावों और सघन विचारों के ऐसे ‘समुद्र’ में बदल जाता है जिसके हाहाकार में यह साफ़ सुनाई देता है कि यह बेहद अन्यायपूर्ण और अतार्किक व्यवस्था आखिर अब तक चल कैसे रही है?

जाहिर है जहां महिलायें होंगी वहां बच्चे तो होंगे ही। सुधा कहती हैं कि बच्चे यहां सबसे ज्यादा ‘स्वतंत्र’ हैं। जाहिर है, बच्चों को ‘कैद’ करना असंभव है। लेकिन सीमा आज़ाद और बी.अनुराधा जब अपनी जेल डायरी में बच्चों के बारे में लिखती हैं कि उन्हें चांद-तारों से भी महरूम रहना पड़ता है (क्योंकि रात में बैरक बंद हो जाती है), तो यह समझ आता है कि यहां बच्चों को नहीं बल्कि उनकी कल्पना को कैद किया जाता है।

इसी कारण बी.अनुराधा को जेल में बच्चों को कहानियां सुनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। सुधा ने भी बच्चों के कई आकर्षक चित्र खींचे हैं। अपने बच्चे को एक मां हमेशा पीटती है, लोग उसे उलाहना देते हैं कि वह बच्चे को प्यार नहीं करती। लेकिन सुधा मूल पर उंगली रखते हुए कहती हैं कि जब उस औरत को ही कभी प्यार नहीं मिला तो वह बच्चे को प्यार कैसे दे।

इसमें सुधा ने बहुत सी ऐसे महिलाओं के बारे में लिखा है, जो पति के अपराध के कारण जेल में आ गयी हैं। उन्हें अपने ‘अपराध’ के बारे में भी नहीं पता। जैसे एक महिला इसलिए जेल में है कि उसके घर का ‘वाई-फाई’ उसके नाम पर था और पति ने कुछ ऑनलाइन घोखाधड़ी की थी। एक अन्य महिला इसलिए जेल में थी क्योंकि पति द्वारा गैरकानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति पत्नी के नाम थी। इन महिलाओं को सुधा ने उचित ही ‘न्यायिक बंधक’ (judicial hostage) कहा है। जब तक उनके पति पकड़ में नहीं आते तब तक उन्हें बेल मिलना भी लगभग नामुमकिन होता है।

एक महिला इसलिए जेल में हैं क्योंकि उसके पति ने शराब पीकर अपनी ही लड़की का बलात्कार करना चाहा और औरत ने आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी। यहीं पर मशहूर ब्लैक एक्टिविस्ट एंजेला डेविस की बात याद आती है कि न्याय हमें कुछ देता नहीं बल्कि हमें अपना शिकार बनाता है। न्याय व्यवस्था भी राज्य के दमन का एक औजार है। पन्ने दर पन्ने पसरी महिलाओं की दास्तां इसे एकदम सही साबित करती है।

सुधा ने एक महिला की कहानी कहते हुए एक रोचक लेकिन साथ ही हतप्रभ कर देने वाले पहलू को छुआ है। महिला कहती है- “हम यहां एकदम ठीक हैं, जरा सोचिये.. यहां आदेश देने के लिए कोई पति नहीं है। दोपहर में झपकी लेने पर टोकने वाली कोई सास नहीं है, मेहमानों के लिए लगातार चाय-नाश्ता नहीं बनाना है।” सुधा कहती हैं कि पितृसत्ता नामक बाहर की जेल का इससे बढ़िया चित्रण और क्या होगा।

उत्तर पूर्व की एक लड़की की कहानी कहते हुए सुधा ने न्यायालयों के पूर्वाग्रह का एक ठोस उदाहरण पेश किया है। सेशन जज ने उसका बेल सिर्फ यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वह उत्तर-पूर्व से है।

लेकिन सबसे भयावह वर्णन सुधा ने कोरोना काल के समय का किया है। उस दौरान सुधा यरवदा जेल से निकल कर मुंबई स्थित बाईकुला जेल में आम कैदियों के साथ बैरक में आ गयी थीं। यहां पर उनकी बैरक ‘क्वारन्टीन’ (quarantine) के नाम पर पूरे 45 दिन बंद रही। खाना भी सीखचों से बाहर हाथ डालकर लेना पड़ता था।

सुधा की इस बैरक में उस वक़्त करीब 35-40 बंदी थी और लैट्रिन महज एक। और व्यवस्था का दिवालियापन देखिये कि कैदियों की नयी आमद इन ‘क्वारन्टीन’ बैरकों में लगातार आती रही। 45 दिनों के बाद जब सुधा को इस ‘क्वारन्टीन’ बैरक से छुटकारा मिला तो उन्हें लगा कि जैसे उन्हें बेल मिल गयी।

बाईकुला जेल में आकर सुधा आम बंदियों की वकील बन गयीं और उन्हें कानूनी मदद देने लगीं।

सुधा लिखती हैं कि चूंकि यहां मैं उनकी वकील हूं, इसलिए उन्हें अपनी कहानी का विषय बनाना नैतिक आधार पर ठीक नहीं है। इसलिए सुधा ने अपनी किताब में बायकुला जेल के बारे में तो लिखा है, लेकिन किसी व्यक्तिगत कैदी के बारे में नहीं। यहां सुधा ने अनेक व्यवहारिक सुझाव भी दिए हैं कि कैसे ग़रीब कैदियों को सरकार की तरफ से उपयोगी कानूनी मदद दी जा सके। सुधा ने अनेक ऐसी महिला कैदियों का ज़िक्र किया है, जिन्हें सभी ने त्याग दिया है- घर, परिवार, समाज और न्यायालय ने भी। वे कहां जाएं?

मशहूर समाजवादी चिन्तक ‘बेबेल’ ने कहा है कि किसी समाज की पड़ताल इस बात से होती है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। वहीं 27 साल जेल में रहने वाले ‘नेल्सन मंडेला’ का कहना था कि किसी भी समाज की परख उसकी जेलों की स्थिति से होती है। सुधा ने अपनी इस किताब में इन दोनों मापदंड पर हमारे समाज की तीखी पड़ताल की है।

अब यह हमारे ऊपर है कि हम इससे कोई सबक लेते हैं या नहीं।

(मनीष आज़ाद लेखक और टिप्पणीकार हैं।)

शानदार काम