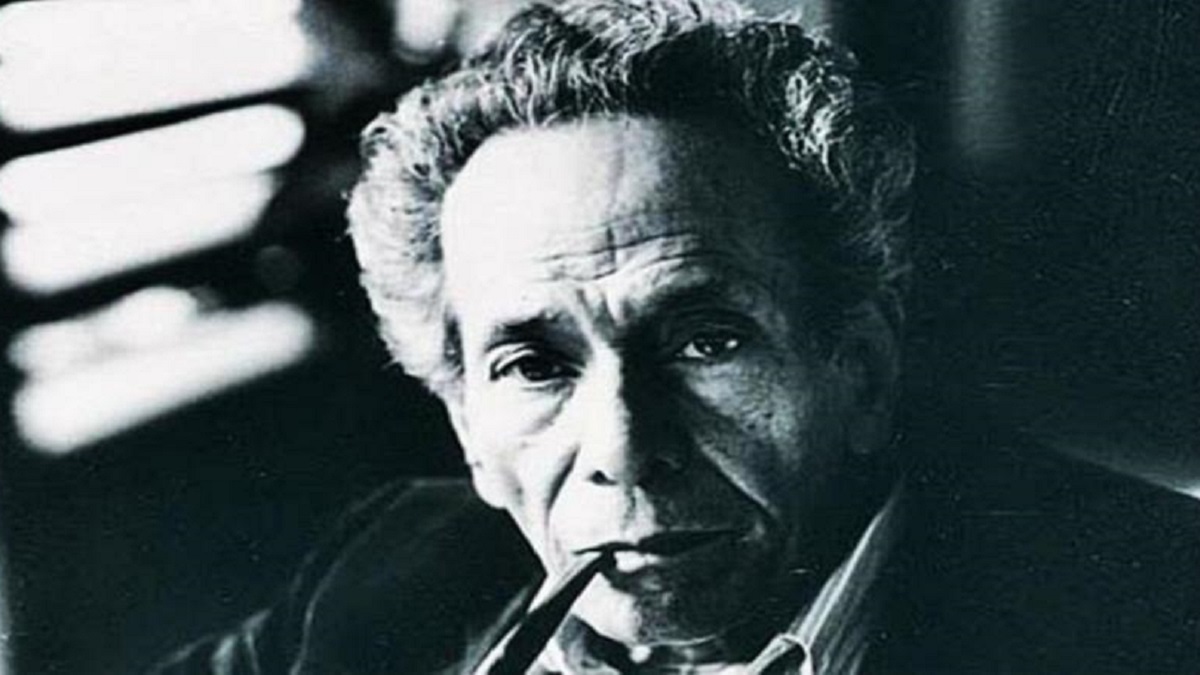

(आज से सौ साल पहले 1 सितंबर, 1923 को प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाट्य निर्देशक, लेखक और अभिनेता हबीब अहमद खान जिन्हें सभी हबीब तनवीर के नाम से जानते हैं का रायपुर में जन्म हुआ था और लगभग 86 वर्ष की अवस्था में 8 जून 2009 को भोपाल में देहांत हो गया था। यह आलेख उनकी स्मृति को समर्पित है।)

हबीब तनवीर और भारत में रंगकर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सक्रिय रहे। हबीब साहब की प्रसिद्धी रंगकर्मी के रूप में ही ज्यादा है। लेकिन उन्होंने अपना तख़ल्लुस ‘तनवीर’ उर्दू में शायरी करने के लिए ही रखा था। बाद में जब वे 1945 में मुंबई गये, तब उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नाटकों से पहले वे एक शायर थे। तनवीर उपनाम उनके नाम के साथ इस हद तक जुड़ गया था कि वे जिंदगी भर हबीब तनवीर के नाम से ही पहचाने गये।

छतीसगढ़ (जो आजादी के बाद बने मध्यप्रदेश का ही हिस्सा था) की राजधानी रायपुर में उनका जन्म हुआ था और शिक्षा-दीक्षा भोपाल में हुई थी। एम. ए. करने के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। लेकिन एक साल पढ़ाई कर 1945 में वे मुंबई चले गये। मुंबई में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। लेकिन वहीं वे फिल्मों से भी जुड़े, साथ ही, प्रगतिशील लेखक संघ और भारतीय जन नाट्य संघ यानी इप्टा से भी जुड़े।

मुंबई से 1954 में वे दिल्ली आ गये। यहीं उन्होंने उसी साल अपना प्रसिद्ध नाटक ‘आगरा बाज़ार’ का मंचन और निर्देशन किया। ‘आगरा बाज़ार’ नाट्य क्षेत्र में न सिर्फ एक नया प्रयोग था, बल्कि एक उर्दू जनकवि जिसे इतिहास के हाशिए पर डाल दिया गया था, इस नाटक के जरिए हबीब तनवीर ने उसे केंद्र में ला दिया। गालिब से वरिष्ठ और उसी आगरा में रहने और जीने वाले कवि नज़ीर अकबराबादी के जीवन पर आधारित इस नाटक ने हबीब तनवीर को रंगकर्मियों की पहली पंक्ति में ला खड़ा किया।

‘आगरा बाज़ार’ में काम के लिए उन्होंने पेशेवर कलाकारों की बजाय दिल्ली के ओखला गांव में रहने वाले लोगों, लोक कलाकारों और जामिया इस्लामिया के विद्यार्थियों को लेकर नाटक पेश किया। इसमें कुल 52 कलाकारों ने भाग लिया था। इस तरह एक अत्यंत जटिल किस्म के नाटक को उन्होंने न केवल सफलतापूर्वक पेश किया बल्कि वह इतना लोकप्रिय हुआ कि इसी वजह से हबीब साहब की प्रसिद्धी देश की सीमाओं के पार यूरोप तक पहुंची।

इंगलैंड की राॅयल अकेडिमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अभिनय सीखने के लिए हबीब तनवीर 1955 में वहां गये। 1956 में ब्रिस्टल ओल्ड विक थियेटर स्कूल में निर्देशन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रवेश लिया। 1956 में ही आठ महीने के बर्लिन प्रवास के दौरान उन्हें ब्रतोल्त ब्रेख्त के नाटकों को देखने का अवसर मिला जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ब्रेख्त के नाटकों का मंचन उनकी अपनी शैली जिसकी झलक वे ‘आगरा बाज़ार’ के माध्यम से दे चुके थे, के काफी नज़दीक थी।

ब्रेख्त के नाटकों की प्रस्तुति ने मानो उनकी सोच पर ही मोहर लगा दी थी और इसी का नतीजा था कि 1958 में भारत लौटने के बाद 1959 में जिस ‘नया थियेटर’ नामक संस्था की स्थापना की, उसका एक मकसद ब्रेख्त की परंपरा में ही जनोन्मुखी नाटकों को खेलना था। इस दिशा में जो मौलिक और महत्त्वपूर्ण काम उन्होंने किया वह छतीसगढ़ के लोक कलाकारों को लेकर नाटकों की प्रस्तुति की शुरुआत करना था। इस दृष्टि से उनके उल्लेखनीय नाटकों में ‘चरणदास चोर’, ‘गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद’ और ‘कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना’ उल्लेखनीय हैं।

‘चरणदास चोर’ खास तौर पर प्रसिद्ध हुआ जिसमें उन्होंने छतीसगढ़ी कलाकारों को लेकर ही नाटक तैयार किया था। राजस्थान की एक लोककथा पर आधारित इस नाटक का आधुनिक रूपांतरण राजस्थानी भाषा के यशस्वी लेखक विजयदान देथा ने किया था। इसमें ‘आगरा बाज़ार’ से भी ज्यादा 72 कलाकारों ने एक साथ काम किया था। इस पर 1975 में श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनायी थी। इस फिल्म के लिए पटकथा और गीत लिखने का काम स्वयं हबीब तनवीर ने किया था। हबीब तनवीर और श्याम बेनेगल ने इस फिल्म में एक और प्रयोग किया था। इस फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने काम किया था और इसके नायक एक छतीसगढ़ी कलाकार लालूराम थे।

नाटकों में उनके योगदान को देखकर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि हबीब तनवीर का मुख्य कार्यक्षेत्र नाटकों का मंचन और निर्देशन करना था। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि हबीब ने अपने युवावस्था में अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति की शुरुआत शायरी से की थी और जिसके लिए उन्होंने ‘तनवीर’ उपनाम भी रखा था। बाईस वर्ष की उम्र में वे बंबई नाटक खेलने के लिए नहीं गये थे बल्कि फिल्मों में अभिनय करने गये थे।

उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया और इप्टा से भी जुड़े। लेकिन फिल्मों से जुड़ने का भी वे कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया और गीत भी लिखे। 1952 में उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म ‘राही’ में काम किया था जिसके नायक बलराज साहनी थे। इसी तरह दिलीप कुमार के नायकत्व वाली फिल्म ‘फुटपाथ’ (1953) में भी काम किया था। फिल्मों में काम करने का यह सिलसिला उनका अंत तक जारी रहा। उन्होंने न केवल नौ से अधिक फिल्म में अभिनय किया, उन्होंने कई टेलीविजन फिल्मों और धारावाहिकों में भी काम किया।

बाद की उनकी फिल्मों में रिचर्ड एटनबरो की ‘गांधी’ (1982), ‘ये वो मंजिल तो नहीं’ (1987), ‘हिरो हिरालाल’ (1988), ‘प्रहार’ (1991) और ‘दि राइजिंगः बैलेड ऑफ मंगल पांडेय (2005) खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। इस अंतिम फिल्म में उन्होंने बहादुरशाह ज़फ़र की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ‘स्टेइंग ऑन’ (1980), दि बर्निंग सीज़न’ (1993) और ‘ब्लेक एंड व्हाइट’ (2008) फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने रांगेय राघव के प्रख्यात उपन्यास ‘कब तक पुकारूं?’ पर बने सुधीर मिश्र के धारावाहिक में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

हबीब तनवीर के जीवन के संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है कि वे एक साथ कवि, अभिनेता, नाट्य निर्देशक, पटकथा लेखक और गीतकार थे। अभिनय और निर्देशन का प्रशिक्षण यूरोप से लेने के बावजूद उन्होंने अपनी कलाओं को सीधे जमीन से जोड़ा। इस अर्थ में वे ब्रेख्त की जनवादी परंपरा से जुड़े कलाकार थे। सच्चाई यह है कि कलाओं के बीच उन्होंने अभिजात और लोक कला जैसा कोई भेद नहीं किया।

जिस माध्यम के द्वारा भी उन्हें जनता तक अपनी कला को पहुंचाने का अवसर मिला उन्होंने उसे अपनाया। लेकिन हर जगह उनकी दृष्टि जनोन्मुखी रही। उनके नाटक चाहे ‘पोंगा पंडित’ हो या ‘मोटेराम का सत्याग्रह’ या ‘जिस लाहोर नइ देख्यां’ यह साफ है कि रंगमंच की परंपरा में प्रस्तुत करते हुए भी इन नाटकों की कथावस्तु न सिर्फ़ प्रगतिशील थी बल्कि इनकी प्रस्तुति में कहीं भी आभिजात्यता का समावेश नहीं दिखायी देता।

वैसे तो सभी कलाएं, लेकिन दृश्य कलाओं के संदर्भ में तो खासतौर पर यह प्रवृत्ति प्रायः देखी गयी है कि उनमें आभिजात और लोकप्रियता को इस तरह खानों में बांटकर देखने की प्रवृत्ति है कि यह मान लिया गया है कि जो लोकप्रिय है वह कला नहीं है और जो कला है वह लोकप्रिय नहीं हो सकती। इसी तरह दृश्य कलाओं में यूरोप-अमेरिका का अनुकरण करते हुए उन परंपराओं की प्रायः उपेक्षा की जाती है जिनका संबंध या तो प्रतिरोध की जनोन्मुखी परंपरा से है, या लोक परंपराओं से है।

नाटकों में हबीब तनवीर का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने पश्चिम से आई रंगमंच की आधुनिक परंपरा को भारतीय रंगमंच की लोक परंपरा से जोड़ा। छतीसगढ़ी नाटकों की प्रस्तुति इसी जुड़ाव का नतीजा थी। इस संदर्भ में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत में नाटक और रंगमंच की परंपरा पश्चिम से कम पुरानी नहीं है। संस्कृत में न सिर्फ नाटक लिखे जाते थे बल्कि नाटक और काव्य से संबंधित सैद्धांतिक पुस्तकों में नाट्यशालाओं और नाटकों की रंगमंचीय प्रस्तुति के विस्तृत विवरण मिलते हैं।

काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध रस सिद्धांत रंगमंच पर नाटकों की प्रस्तुति से ही उपजा है। आज संस्कृृत के जो नाटक उपलब्ध हैं, वे ज्यादातर संस्कृत की अभिजात परंपरा से संबद्ध हैं लेकिन शूद्रक का ‘मृच्छकटिकम्’ का संबंध उस प्रतिरोध परंपरा से है, जिस परंपरा के अधिकतर नाटक न केवल उपलब्ध नहीं है बल्कि उनका उल्लेख तक नहीं मिलता। यह जाहिर है कि शूद्रक का यह लोकप्रसिद्ध नाटक हवा में अपवादस्वरूप नहीं उपजा होगा। इसके पीछे कोई परंपरा अवश्य रही होगी भले ही वह उतनी सशक्त न हो जितनी आभिजात परंपरा दिखाई देती है।

हबीब तनवीर ने संस्कृत नाटकों का विधिवत अध्ययन किया था और इसी का नतीजा था, उनके द्वारा शूद्रक के ‘मृच्छकटिकम्’ नाटक का ‘मिट्टी की गाड़ी’ के नाम से की गयी प्रस्तुति। भास, कालिदास, भवभूति, विशाखदत्त, हर्षवर्धन आदि के रहते शूद्रक का चुनाव हबीब तनवीर की यथार्थवादी अभिरुचि का द्योतक कहा जा सकता है।

संस्कृत के नाटक भारतीय इतिहास के मध्ययुग में लुप्तप्राय हो गये। हिंदी साहित्य के लगभग एक हजार साल के इतिहास में नाटकों का लेखन सिर्फ उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में मिलता है। एक-दो नाटक अपवाद रूप में रीतिकाल में लिखे गये थे, लेकिन रंगमंच के अभाव में उनका लिखा जाना कोई खास महत्त्व नहीं रखता। लेकिन इसी एक हजार साल में लोक रंगमंच न केवल बना रहा, वह नाटकों के उस अभाव की पूर्ति करता रहा जो अभिजात वर्ग के हाथ खींच लेने के कारण लुप्त हो गये थे।

यह महज संयोग नहीं है कि 1853 में सैयद आगा हसन ने जिस ‘इंदरसभा’ नामक नाटक की रचना की थी और जो पारसी रंगमंच पर पेश किये जाने वाले नाटकों के लिए आदर्श पुस्तक बन गयी थी, उसकी शैली पर न सिर्फ पश्चिम के नाटकों का प्रभाव था बल्कि उस पर भारतीय लोकनाटकों का प्रभाव भी साफतौर पर देखा जा सकता है। इसी पारसी थियेटर के नाटकों ने जो मेलोड्रामाई शैली अपनाई उसकी जड़ें भारतीय लोक नाट्य परंपरा में भी मौजूद हैं।

हिंदुस्तानी सिनेमा के उदय को पारसी रंगमंच की परंपरा से जोड़कर ही देखा जा सकता है। यह महज संयोग नहीं है कि हबीब तनवीर को जब भी मौका मिला उन्होंने फिल्मों में न केवल काम किया बल्कि उन्होंने इस बात का तो ध्यान रखा कि फिल्म के पीछे कोई सामाजिक मकसद हो, लेकिन उन्होंने कथित कलावादी फिल्मों से जुड़ने की कोई कोशिश नहीं की। कम-से-कम ऐसे कलावादी सिनेमा से जुड़ने की कोशिश नहीं की जो लोकप्रियता को जनविरोधी मूल्य मानती हो।

छह दशकों तक नाटक करते हुए भी हबीब तनवीर ने कभी भी सिनेमा या टेलीविजन के प्रति हिकारत का भाव प्रदर्शित नहीं किया। कोई भी सच्चा कलाकार किसी माध्यम को हिकारत के भाव से देख भी नहीं सकता। नाटक की तरह सिनेमा भी दर्शकों पर अपना प्रभाव किसी भी अन्य माध्यम से तत्काल और तीव्र गति से डालता है। निश्चय ही नाटक अभिनेता के लिए इस अर्थ में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि उसे रिटेक की छूट नहीं मिलती।

नाटक शुरू होने से पहले वह रिहर्सल के दौरान चाहे जितनी बार अभ्यास कर अपने परफॉर्मेंस में सुधार कर ले लेकिन एकबार नाटक शुरू होने के बाद उसे भूल करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए नाट्य निर्देशक को अपने कलाकारों से बेहतरीन काम लेने के लिए नाटक की पूरी मंचीय संकल्पना के अनुरूप ‘अभिनय’ करने के लिए तैयार करना होता है। इस आश्वस्ति के साथ कि वे सब मिलकर उसकी संकल्पना को मंच पर उसकी गैर मौजूदगी में भी साकार करेंगे।

इसके विपरीत फिल्म के निर्देशक अभिनेताओं से सर्वोत्तम काम लेने में सक्षम होता है। फिर भी, अभिनेताओं को फिल्म के संपादक की मेज पर पहुंचने से पहले तक यह पता नहीं होता कि उनकी अभिनत क्षमता का पूरी फिल्म में किस तरह उपयोग होने वाला है। यह पूरी तरह फिल्म निर्देशक पर निर्भर करता है कि वह अपनी फिल्म को अपनी संकल्पना के अनुरूप प्रस्तुत कर सके। यही कारण है कि सिनेमा को निर्देशक का माध्यम समझा जाता है और नाटक को अभिनेताओं का।

हबीब तनवीर निर्देशक भी थे और अभिनेता भी। उन्होंने नाटक भी खेले और फिल्मों में भी काम किया इसलिए वे इन दोनों माध्यमों की शक्ति और सीमा दोनों को जानते थे। शायद यही कारण है कि वे उन गैरपेशेवर कलाकारों से भी ‘अभिनय’ करा सके थे, जो आधुनिक रंगमंच से परिचित नहीं थे या जिन्होंने कभी भी नाटकों में काम नहीं किया था।

नाटक और रंगमंच का आधुनिक इतिहास नये-नये प्रयोगों का इतिहास है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि हबीब तनवीर ही अकेले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने नये प्रयोग किये थे। लेकिन यह सही है कि आधुनिक पश्चिमी शैली के नाटकों को लोक नाटकों से जोड़कर नये तरह के नाटक प्रस्तुत करने का काम निश्चय ही हबीब तनवीर ने सबसे पहले किया। हबीब तनवीर ने ऐसा करके लोक नाटकों की हजारों सालों की परंपरा को एक आधुनिक पहचान दी और उसे प्रासंगिक भी बनाया। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने नाटक की विषयवस्तु के साथ कोई समझौता नहीं किया।

यदि हम नाटकों के ऐसे प्रयोगों से हिंदुस्तानी सिनेमा की अब तक की परंपरा की तुलना करें तो हमें ऐसे प्रयोग प्रायः कम ही देखने को मिलते हैं। 1970 के दशक से जो नया सिनेमा शुरू हुआ था, उसमें यह संभावना निहित थी। लेकिन इस परंपरा में प्रयोग को वैशिष्ट्य प्रदान करने का आग्रह तो था, लेकिन उसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश बहुत कम थी। यह कोशिश कुछ हद तक श्याम बेनेगल के सिनेमा में दिखाई देती है जिन्होंने कलात्मक उत्कर्षता और सामाजिक सोद्देश्यता के बीच संतुलन बनाने की भरसक कोशिश की।

इसी का परिणाम था कि उन्होंने हबीब तनवीर की प्रख्यात प्रस्तुति ‘चरणदास चोर’ का 1975 में फिल्मांतरण करने का साहस किया। ‘चरणदास चोर’ जिस लोककथा पर आधारित थी उसका आधुनिक रूपांतरण विजयदान देथा ने किया था, यह बात पहले कही जा चुकी है। यहां देथा की ही एक ओर कहानी पर आधारित मणि कौल की फिल्म ‘दुविधा’ का जिक्र किया जा सकता है, जिस पर उन्होंने इसी नाम से 1973 में फिल्म बनाई थी।

लोककथाओं के फिल्मांतरण की ये दो अलग-अलग किस्म की कोशिशें थीं। मुमकिन है कि कला की दृष्टि से ‘दुविधा’ एक बेहतर फिल्म साबित हो, लेकिन जहां तक संप्रेषणीयता का सवाल है, ‘चरणदास चोर’ कला के स्तर पर भी बिना किसी तरह का समझौता किये फिल्मांतरण की एक ज्यादा लोकप्रिय और कामयाब प्रस्तुति थी।

लोककथाओं को प्रस्तुत करने के प्रयास बाद में भी होते रहे जिनमें केतन मेहता की गुजराती फिल्म ‘भवनी भवई’ (1980) का उल्लेख किया जा सकता है। इस फिल्म में भवई शैली का प्रयोग करते हुए भी फिल्म को समकालीनता से सफलतापूर्वक जोड़ा गया था। यह फिल्म भी संप्रेषणीयता के लिहाज से एक कामयाब फिल्म कही जा सकती है। विजयदान देथा की ही एक और कहानी पर प्रकाश झा ने 1987 में ‘परिणति’ फिल्म बनाई थी। लेकिन इस फिल्म में निर्देशक ने यथार्थवादी शैली का ही उपयोग किया और लोककथा को लोककथा की तरह प्रस्तुत नहीं किया।

विजयदान देथा की कहानी दुविधा पर ही अमोल पालेकर ने ‘पहेली’ नाम की फिल्म बनाई थी। अमोल पालेकर ने इसकी प्रस्तुति में कुछ हद तक लोक परंपरा का उपयोग किया है लेकिन फिल्म को देखने से यह साफ हो जाता है कि फिल्मकार पर किसी न किसी रूप में व्यावसायिकता का दबाव भी है। यह जरूर है कि अमोल पालेकर की फिल्म में कहानी को स्त्री मुक्ति के प्रश्न से जोड़कर उसे प्रासंगिक और प्रगतिशील आयाम दिया गया।

नाटकों की तुलना में एक महंगा माध्यम होने के कारण फिल्मों में प्रयोग करना इतना आसान नहीं होता। अगर फिल्मों को जनता तक पहुंचना है, तो उसे संप्रेषणीयता के ऐसे तरीके अपनाने होंगे जो आसानी से लोकप्रिय भी हो सकें। लेकिन ऐसा मूल कथा में निहित संदेश की कीमत पर होता है, तो फिल्म की रचनात्मकता पर इसका नकारात्मक असर दिखाई देगा। पिछले एक दशक में हिंदी सिनेमा में प्रयोगशीलता का आग्रह बढ़ा है।

ऐसे कई फिल्मकार हैं जो अपनी फिल्म को बिमल राॅय, महबूब, गुरुदत्त, राजकपूर, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे फिल्मकारों की तरह लोकप्रिय भी बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा सामाजिक संदेश और कलात्मकता को अक्षुण्ण रखते हुए। इन फिल्मकारों में अनुराग कश्यप, आमिर खान, आशुतोष गोवरीकर, निशिकांत कामत, मधुर भंडारकर, राकेश मेहरा, राजकुमार हिरानी, विशाल भारद्वाज, शिमित अमीन, आदि के नाम लिये जा सकते हैं, जिन्होंने लोकप्रिय सिनेमा और सोद्देश्यपूर्ण सिनेमा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया है।

साथ ही, उन्होंने नये तरह के कथानकों पर फिल्में बनाने का साहस भी दिखाया है। लेकिन फिल्म प्रस्तुति में नये तरह के प्रयोग करने की कोशिशें अब भी हाशिए पर हैं। यदि ऐसी कोशिशें हैं भी तो उन पर हाॅलीवुड का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। पश्चिम से सीखने या उनसे ग्रहण करने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन भारतीय यथार्थ को यदि भारतीय लोक परंपरा से जोड़कर पेश करने की कोशिश की गयी होती, जैसा कि हबीब तनवीर ने नाटकों के संदर्भ में किया था, तो निश्चय ही सिनेमा में भी एक नये युग की शुरुआत हुई होती।

1970-80 के दशक में हिंदी के नये सिनेमा ने यथार्थ के नाम पर मेलोड्रामाई शैली से मुक्त होने की कोशिश की थी। इस कोशिश के तहत उन्होंने अपनी फिल्मों में न गीत रखे और न ही नृत्य। यह सही है कि अधिकतर फिल्मों में नाच-गाने बहुत ही फुहड़ ढंग से प्रस्तुत किये जाते हैं। लेकिन इस बात को भुला दिया जाता है कि भारतीय नाट्य परंपरा में नाच-गाने अनिवार्य तत्व रहे हैं, खासतौर पर लोकनाट्य परंपरा में। पारसी थियेटर के नाटकों में नाच-गानों की परंपरा लोकनाट्य परंपरा से ही आयी थी। फिल्मों ने भी इसे अपना लिया था।

फिल्मी गीत तो फिल्मों से अलग अपनी एक अलग पहचान कायम करने में आरंभ से ही कामयाब रहे थे। इन गीतों के लिए गीतकारों और संगीतकारों ने लोक परंपरा का अनुकरण करने और उनको अपनाते हुए नये प्रयोग करने का साहस दिखाया था। फिल्मी गीत-संगीत में जिस सहजता के साथ लोकतत्व को अपनाया गया था, वैसी कोशिश स्वयं फिल्म की कहानी कहने (या दिखाने) के संदर्भ में नहीं की गयी।

यह महज संयोग नहीं है कि पचास-साठ साल पुरानी फिल्मों के गीत आज भी व्यापक रूप में सुने जाते हैं और जनता के बीच कमोबेश उसी रूप में स्वीकार्य हैं जैसे लोकगीत। फिल्मी गीतों की यह परंपरा यद्यपि अब कमजोर पड़ गयी है, लेकिन अब भी जब ऐसी कोशिश दिखाई देती है, तो उसका व्यापक प्रभाव भी आसानी से महसूस किया जा सकता है। राकेश मेहरा की फिल्म ‘दिल्ली-6’ में गेंदा-फूल वाले गीत की लोकप्रियता इसका उदाहरण है।

सिनेमा में लोकपरंपरा को गीतों से आगे जाकर अपनाने की जरूरत आज भी बनी हुई है। नाटकों के संदर्भ में हबीब तनवीर के कामयाब प्रयोगों से तो यही साबित होता है। दृश्य कलाओं में हबीब तनवीर के योगदान का मूल्यांकन करते हुए लोक परंपराओं की प्रासंगिकता के लिए किये गये उनके प्रयोगों और संघर्षों को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(जवरीमल्ल पारख सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं।)