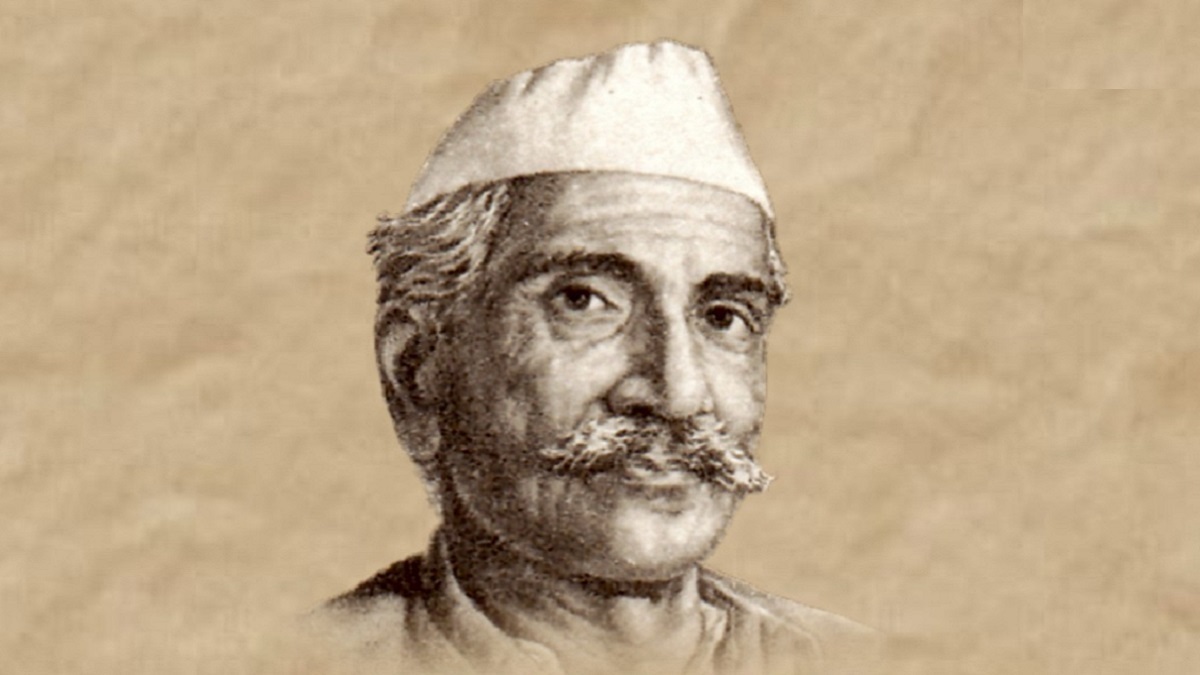

समाजवादी विद्वान व शिक्षाविद् आचार्य नरेन्द्र देव का जन्म 31 अक्टूबर, 1889 को सीतापुर में हुआ था। वे अपने माता-पिता जवाहर देवी एवं बलदेव प्रसाद के चार में से दूसरे पुत्र थे। उनका परिवार हिन्दू खत्री मध्यम वर्ग का था जो सियालकोट से आकर फैजाबाद में बस गया था। उनके जन्म के समय उनके दादा कुंजा मल की फैजाबाद में एक अच्छी चल रही बर्तन की दुकान थी और उनके पिता सीतापुर में वकालत कर रहे थे।

1893 में कुंजा मल की मृत्यु के बाद बलदेव प्रसाद को, जो अब तक वकील के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुक थे, पारिवारिक सम्पत्ति की देख-रेख हेतु फैजाबाद आना पड़ा। वकालत के अलावा उनकी धर्म और शिक्षा में भी रुचि थी। वे अपने घर में संतों एवं विद्वानों का खुशी-खुशी स्वागत करते थे। उनके मेहमानों में स्वामी राम तीर्थ व मदन मोहन मालवीय शामिल रहे।

उन्होंने धार्मिक विषयों पर सामग्री संग्रह कर और बच्चों के लिए पुस्तकें छपवाईं और छात्रों व आम लोगों के लिए एक पुस्तकालय स्थापित किया। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा व परवरिश में विशेष रुचि ली। नरेन्द्र देव, उनके प्रिय पुत्र, उनके साथ दौरों पर जाते और पहली बार उनके साथ ही 1899 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया।

नरेन्द्र देव के बड़े भाई, महेन्द्र देव, जो वकील बन गए थे और लालजी के नाम से भी जाने जाते थे, उनके 1956 में गुजरने के बाद खुद भी चल बसे। उनके बाद वाले भाई सुरेन्द्र देव वयस्क बनने से पहले ही गुजर गए। सबसे छोटे भाई योगेन्द्र देव फैजाबाद के एक लोकप्रिय चिकित्सक बने लेकिन वे भी कम उम्र में ही गुजर गए।

नरेन्द्र देव की पहली शादी 15 वर्ष की उम्र में हुई जिससे उन्हें एक पुत्र व एक पुत्री प्राप्त हुई। बच्चों का पहले निधन हुआ और 7-8 वर्ष बाद पत्नी भी गुजर गईं। उनका दूसरा विवाह 1919 में प्रेमा देवी से हुआ जिनसें उन्हें दो पुत्र व तीन पुत्रियां प्राप्त हुईं।

नरेन्द्र देव की प्रारम्भिक शिक्षा, अपने पिता द्वारा सभी बच्चों के लिए लगाए गए निजी पंडितों से, संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों में हुई। बहुत जल्दी ही वे गायत्री मंत्र और गीता का पाठ सही उच्चारण के साथ करने लगे। अपनी सामान्य शिक्षा के लिए उन्होंने एक स्थानीय हाईस्कूल में दाखिला लिया और जल्दी ही एक मेधावी छात्र के रूप में ख्याति अर्जित की। 1906 में उन्होंने प्रथम श्रेणी से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की शिक्षा के लिए उनके पिता ने उन्हें इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज भेजा जहां वे हिन्दू छात्रावास में रहे।

चेचक के कारण एक वर्ष का नुकसान होने के बावजूद उन्होंने 1909 में इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने बी.ए. भी 1911 में अंग्रेजी, इतिहास व संस्कृत में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। बनारस के क्वींस कॉलेज से उन्होंने डॉ. वेनिस व प्रो. नॉरमन के अधीन, जिन्होंने उनके ऊपर काफी प्रभाव डाला, संस्कृत में, पुरालेख व प्रचीन शिलालेखों के अध्ययन विषय के साथ, एम.ए. किया।

उन्होंने पाली, प्राकृत, जर्मन व फ्रेंच का भी अध्ययन किया। 1913 में एम.ए. पूरा कर संस्कृत में प्रवक्ता बनने का एक प्रस्ताव ठुकरा वे पुनः इलाहाबाद चले गए जहां से 1915 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की।

अपने इलाहाबाद में रहने के दौरान नरेन्द्र देव बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और कांग्रेस के चरमपंथी नेताओं के सम्पर्क में आए। वे वंदे मातरम व आर्य जैसे समाचार पत्रों के नियमित व परिश्रमी पाठक थे व उनका संग्रह करते थे। उन्हें भारतीय इतिहास व समकालीन राजनीति पर पुस्तकें पढ़ने की भूख सी थी।

लगभग इसी समय वे सचिन्द्र नाथ सान्याल व उनके माध्यम से अन्य क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आए जिनके प्रति उनकी सहानुभति व आदर भाव था। हिन्दी के विकास में भी उनकी रुचि थी। वे स्थानीय समाचार पत्रों में हिन्दी के लेख भेजते थे और बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन व अन्य द्वारा शुरू की गई नागरी प्रवर्धिनी सभा में शामिल हो गए जो बाद में हिन्दी साहित्य सम्मेलन बन गई।

विधि की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फैजाबाद आकर वकालत शुरू की और जल्दी ही एक सफल वकील के रूप में ख्याति अर्जित कर ली। किंतु उनका दिल काम में नहीं लगता था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और वे देश के अंदर व बाहर चीजों पर नजर रखे हुए थे। तिलक के जेल से छूटने व पुनः कांग्रेस में शामिल होने पर वे उनसे मिले थे एवं आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना चाह रहे थे।

1916 में उन्होंने होम रूल लीग की फैजाबाद शाखा शुरू की एवं उसके सचिव बनने के साथ राजनीति में सक्रिय भागीदारी की शुरुआत की। लगभग इसी समय उनकी जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई और उनके कहने पर 1921 में बनारस में वे काशी विद्यापीठ में शामिल हुए।

गांधी जी द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों व न्यायालयों के बहिष्कार के आह्वान के बाद शिव प्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ को एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया। नरेन्द्र देव ने पाया कि उनकी नई भूमिका में उनकी दो मनपसंद आकांक्षाएं पूरी हो रही थीं- अध्ययन, अध्यापन व सक्रिय राजनीतिक कार्य। वहां उनके अनुकूल लोग भी थे। डॉ. भगवान दास आचार्य के रूप में व श्री प्रकाश एवं सम्पूर्णानंद उनके सहकर्मी थे।

पहले तो वे कोई वेतन नहीं लेते थे किंतु 1922 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने 150 रुपये मासिक लेना शुरू किया। 1926 में डॉ. भगवान दास के सेवा निवृत होने पर वे प्रधानाचार्य बने एवं तब से उनके नाम के साथ आचार्य जुड़ गया। शिक्षक एवं प्रधानाचार्य दोनों भूमिकाओं में वे सफल रहे एवं छात्रों व सह-अध्यपकों का भरपूर प्यार व सम्मान मिला।

नरेन्द्र देव रूस की क्रांति को रुचिपूर्वक देख रहे थे लेकिन काशी विद्यापीठ आने के बाद ही उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया। दूसरा विषय जिसमें उनकी रुचि थी वह था बौद्ध दर्शन जिसका उन्होंने जब भी मौका मिला तो अध्ययन व अध्यापन किया। किंतु उनका शिक्षण कार्य उनकी राजनीति में सक्रिय भागीदारी में बाधा नहीं बना।

1921 से जब तक उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं वे संयुक्त प्रांत व अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। 1928 में वे जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई इंडिया इंडिपेंडेंस लीग में शामिल हो उसके सचिव बने। 1929 में बनारस में उन्होंने साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किया। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए एवं तीन महीने जेल गए। 1932 में रायबरेली में अपने कुछ छात्रों एवं सहकर्मियों के साथ राजस्व न देने के आंदोलन में शामिल हुए एवं पुनः जेल गए।

जेल से छूटने के बाद पुणे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में इस बात पर विचार हुआ कि कांग्रेस के अंदर एक सोशलिस्ट पार्टी बनाने की जरूरत है। इस उद्देश्य से 1934 में पटना में एक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेन्द्र देव ने की। नए दल का नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रखा गया एवं जय प्रकाश नारायण को उसका पहला महासचिव बनाया गया। आचार्य जी जीवनपर्यंत उसके मुख्य सिद्धांतकार एवं नेता रहे।

1936 में जवाहरलाल नेहरू ने आचार्य नरेन्द्र देव व अच्युत पटवर्द्धन को कांग्रेस कार्यकारी समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जिसमें दोनों 1938 तक रहे। 1936 में नरेन्द्र देव संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए भी चुने गए किंतु तमाम दबाव के बाद भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके दल की राय ऐसी नहीं थी। किंतु उन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडल का पूरा साथ दिया खासकर भूमि सुधार जैसे मुद्दों पर और कई समितियों, जैसे शिक्षा में सुधार, प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक, के अध्यक्ष भी रहे।

1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में उनकी राय थी कि यदि अंग्रेज भारत को स्वाधीन करने की मांग न मानें तो उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन कम्युनिस्टों, रॉयवादियों व सुभाषवादियों से अलग वे कांग्रेस को मजबूत कर गांधी जी का नेतृत्व ही चाहते थे।

1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कार्यकारी समिति के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर वे 1945 तक अहमदनगर जेल में रहे। 1946 में वे पुनः संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुने गए एवं पुनः कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल होने से इंकार कर दिया। 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कांग्रेस से अलग होने पर उन्होंने 12 सदस्यों के साथ विधानसभा से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे सब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे।

इसके बाद होने वाले उप-चुनाव में ये सभी हार गए। इससे पहले 1947 में वे लखनऊ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति बने और 1951 तक इस पद पद रहे जब उन्हें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का उप-कुलपति बना दिया गया जहां से 1953 में खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने पद छोड़ दिया।

1950 में नरेन्द्र देव ने थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र के विश्व संघ के क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और रंगून में कुछ समय रहकर वहां की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया। 1952 में विजय लक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में एक सद्भावना प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में चीन गए।

वापस लौटने पर हलांकि वे व्यक्तिगत स्तर पर अपने दल के आचार्य जे.बी. कृपलानी के किसान मजदूर प्रजा पार्टी में विलय के खिलाफ थे लेकिन बातचीत में अपने दल का प्रतिनिधित्व किया जिसके फलस्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नामक दल अस्तित्व में आया। 1952 में एवं फिर 1954 में नरेन्द्र देव को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने छह वर्ष के लिए राज्य सभा चुन कर भेजा।

1954 में उन्हें दमा की गम्भीर शिकायत हुई, जो बीमारी उन्हें 1926 से ही थी, और उनके मित्रों ने उन्हें यूरोप जाकर इलाज कराने की सलाह दी। ऑस्ट्रिया में इलाज से तात्कालिक राहत मिली और वापसी में वे जमर्नी, स्विटजरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस, मिस्र, इजराइल व यूगोस्लाविया होते हुए इन देशों के कई नेताओं से मिलते हुए लौटे।

वापस लौटे तो पाया दल में आंतरिक कलह से वह टूटने के कागार पर था तो उसे रोकने के लिए 1954 के नागपुर अधिवेशन में दल का अध्यक्ष पद स्वीकार किया। किंतु इससे भी फर्क नहीं पड़ा। डॉ. लोहिया व अन्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अवज्ञा करते रहे तो वे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य हुए।

डॉ. लोहिया ने अलग होकर पृथक सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया। इस घटनाक्रम से दुखी नरेन्द्र देव शारीरिक व मानसिक तनाव के कारण पार्टी के 1955 में गया के महत्वपूर्ण सत्र में उपस्थित न रह सके, हलांकि जो दल का नीति वक्तव्य स्वीकृत हुआ वह उन्हीं के मार्गदर्शन में तैयार हुआ। 19 फरवरी 1956 में इरोड में उनका देहांत हो गया।

उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जिसपर वे जीवन के अंतिम दिनों तक काम कर रहे थे और उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई वह थी हिन्दी में 616 पृष्ठ की ‘बौद्ध धर्म-दर्शन‘। हिन्दी या अन्य किसी भाषा में कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं जिसमें बौद्ध धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान व तर्क के कठिन विषयों को सरल तरीके से और गहराई में समझाया गया हो।

नरेन्द्र देव का समाजवादी आंदोलन में विशेष योगदान क्या था? पहला, उन्होंने उसे आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन का आंतरिक हिस्सा बनाया। दूसरा, उनको शुरू में ही समझ में आ गया कि भारत में कोई भी समाजवादी आंदोलन किसानों की सहभागिता के बिना सफल नहीं हो सकता और उनके द्वारा तैयार किए गए पार्टी के सभी नीति वक्तव्यों व कार्यकमों में भूमि सुधार को महत्व का स्थान दिया गया। अंत में वे कभी इस बात पर जोर देने से थके नहीं कि समाजवाद सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक महान सांस्कृतिक आंदोलन है।

उनकी पूरी पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक विरासत की गहरी समझ ने उन्हें आंदोलन के इस पहलू पर बात रखने का अनोखा अधिकार दिया हुआ था। वे एक निष्ठावान मार्क्सवादी थे किंतु उनका मार्क्सवाद कठोर सूत्रों का संग्रह नहीं था। वह उनके लिए सामाजिक घटना के अध्ययन व विश्लेषण का एक तरीका था, जो अपने आर्थिक व सामाजिक परिवेश के आधार पर भिन्न निष्कर्षों पर पहुंचा सकता है, दोनों सैद्धांतिक दृष्टिकोण से और उसके फलस्वरूप कार्यवाही के तरीके पर।

उनके लिए मार्क्स एक महान लोकतांत्रिक व मानवतावादी थे, लेकिन उनके कम्युनिस्ट अनुयायियों द्वारा उनके संदेश को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर लागू किया जा रहा था उससे वे बहुत दुखी व निराश थे।

अपने पूरे जीवन में उनकी शिक्षा में गहरी रुचि थी एवं उन्होंने उसको देश में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रांति का मुख्य वाहन माना। उनका मानना था कि शुरू में शिक्षा को उपयोगी कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए और उन्होंने गांधी जी की बेसिक शिक्षा की अवधारणा का स्वागत किया। उनका मानना था कि विश्वविद्यालयों का काम सिर्फ पारम्परिक ज्ञान को संचारित करना नहीं है बल्कि वे शोध व जागृति के केन्द्र हैं जहां युवा पीढ़ी को देश के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृतव के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

उनका मानना था कि सेकेंडरी स्तर तक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए और उसके बाद राष्ट्रीय भाषा में जो हिन्दी ही हो सकती है। वे सभी भाषाओं के लिए एक लिपि के हिमायती थे और उनका मानना था कि दक्षिण भारतीय भाषाओं का उत्तर भारत में अध्ययन होना चाहिए और हिन्दी का दक्षिण में।

उनके व्यक्तित्व में कई गुणों का संश्लेषण था जो आम तौर पर असंगत समझ में आते हैं। एक मार्क्सवादी होते हुए भी वे राष्ट्रीय अस्मिता व एकता के उत्साही पक्षधर थे। वे इस अर्थ में संशयवादी थे कि मानते थे कि अंतिम सत्य का पता नहीं और न ही उसे जाना जा सकता है लेकिन साथी मनुष्यों के प्रति उनका विनम्रता, ईमानदारी, करुणा व प्रेम का भाव रहता था, जो गुण ईश्वर को मानने वालों की पहचान हैं।

उन्हें अच्छा भोजन व जीवन की सामान्य सुविधाएं पसंद थीं लेकिन बर्बादी व दिखावे के वे सख्त विरोधी थे। वे कभी अमीर व्यक्ति नहीं रहे लेकिन उनके पास जो भी था वे दूसरों से साझा करते थे। काशी विद्यापीठ, लखनऊ व बनारस विश्वविद्यालयों में वे अपनी आधी तनख्वाह जरूरतमंद छात्रों की मदद में दे देते थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे बीमार व बिस्तर पर रहते लेकिन उन्होंने अपना हंसमुख स्वभाव आखिरी तक नहीं छोड़ा।

(रघुकुल तिलक का लेख।)