14 अप्रैल 2025 को भारतीय संविधान के निर्माता बाबासाहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती है (जिसे अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है)। हालांकि, जब लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, तब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले फासीवादी संगठन आरएसएस के राजनीतिक उपकरण भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भारत पूरी तरह से फासीवादी शासन में तब्दील हो चुका है। आज, जो लोग आरएसएस के फासीवाद का विरोध कर रहे हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अंबेडकर के जीवनकाल में उनका पुरजोर विरोध किया था, वे अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रावधानों को अपने बचाव तंत्र और फासीवाद-विरोधी संघर्ष में ‘अंतिम उपाय’ के रूप में तलाश रहे हैं।

विडंबना यह है कि हिंदू कोड बिल के विरोध से हताश होकर, 1953 में राज्यसभा के एक सत्र में, अंबेडकर ने अपने द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति अपनी असहमति भी व्यक्त की थी, और खुले तौर पर कहा था: “लोग हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि ‘ओह, आप संविधान के निर्माता हैं’। मेरा जवाब है कि मैं एक हैक था। मुझे जो करने के लिए कहा गया था, मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध बहुत कुछ किया… मैं यह कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊँगा। मैं इसे नहीं चाहता। यह किसी को भी शोभा नहीं देता।”

बेशक, इस कथन के द्वारा, संविधान के लेखक होने के बावजूद, अंबेडकर संविधान के गणतांत्रिक वादों और जाति-ग्रस्त भारतीय समाज की ठोस वास्तविकताओं के बीच बड़े अंतर के बारे में अपनी गंभीर चिंताओं को साझा कर रहे थे। इस कथन के माध्यम से, वे भारत के मेहनतकश और उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ संपत्ति वर्ग के हितों की रक्षा करने की ओर संविधान के प्रमुख अभिविन्यास की ओर भी इशारा कर रहे थे, जिनके लिए अंबेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया।

फिर भी, वे निकट भविष्य में संविधान में मौजूद लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और अधिकारों के नुकसान की हमेशा मौजूद संभावना से डरते थे। और आज, हम अंबेडकर द्वारा उठाए गए उस संभावित खतरे का अनुभव कर रहे हैं, और हिंदुत्व फासीवादियों द्वारा उठाए गए हर धमकी भरे कदम को अब सभी फासीवाद-विरोधी वर्गों द्वारा अंबेडकर द्वारा श्रमसाध्य रूप से शामिल किए गए संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए चुनौती दी जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं।

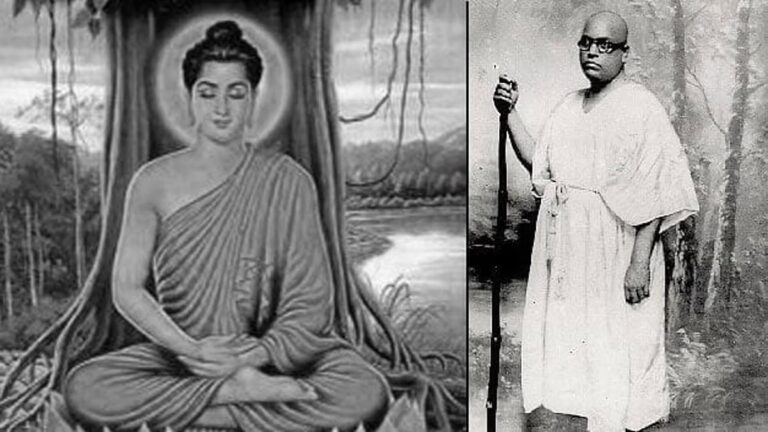

जब आरएसएस, जिसकी स्थापना 1920 के दशक के मध्य में यूरोप के फासीवादी संगठनों के साथ हुई थी, ने मनुस्मृति-आधारित सनातन धर्म को मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में अपने हिंदुत्व आक्रमण की शुरुआत की, जो दलितों और महिलाओं को अमानवीय मानता है, तो यह डॉ. अंबेडकर ही थे, जो 25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह में मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाने के लिए आगे आए थे, जिसे उन्होंने “अछूतों की गुलामी की बाइबिल” कहा था।

विडंबना यह है कि जब संविधान सभा ने अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार भारतीय संविधान को अपनाया, जिसके आधार पर भारत 1950 में एक गणराज्य बना, तब हिंदू धर्म में लैंगिक न्याय की कमी की अत्यधिक चिंताओं से प्रेरित होकर, जब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसने हिंदू महिलाओं को तलाक और पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार दिया, तो भयभीत आरएसएस ने 12 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान में डॉ. अंबेडकर का पुतला जलाया।

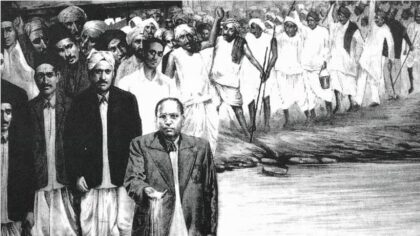

भारत की जाति व्यवस्था के घातक दुश्मन होने के नाते, डॉ. अंबेडकर भारत के सबसे अधिक उत्पीड़ित अछूतों और निचली जाति के वर्गों के निर्विवाद नेता के रूप में उभरे, जिसमें कामकाजी और मेहनतकश लोगों का विशाल बहुमत शामिल है, साथ ही महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के लिए उनका अत्यधिक समर्पण था।

जबकि आरएसएस के ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ ने भारतीय राष्ट्र को मनुस्मृति-आधारित ब्राह्मणवादी जातिवाद का पर्याय माना, अंबेडकर के अनुसार, मनु की विचारधारा पर आधारित हिंदुत्व के नेता आज दलित जाति के लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से अंबेडकर को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंबेडकर ने जाति-आधारित ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के साथ कभी समझौता नहीं किया, जिसे उन्होंने “वास्तविक जातिगत आतंक का कक्ष” बताया था।

अंबेडकर के लिए, जाति-आधारित हिंदुत्व राष्ट्र, जिसमें मुसलमानों को कलंकित करना और उन्हें राष्ट्र के मुख्य दुश्मन के रूप में लक्षित करना शामिल है, का मतलब ऐसी स्थिति थी जहाँ द्विज ब्राह्मणवादी जातियाँ दलितों और महिलाओं सहित सभी उत्पीड़ित वर्गों पर हावी होंगी। इसलिए, उन्होंने कहा: “यदि हिंदू राज एक वास्तविकता बन जाता है, तो यह निस्संदेह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। हिंदू चाहे जो भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए खतरा है। यह लोकतंत्र के साथ असंगत है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर स्थापित होने से रोका जाना चाहिए।”

यह बात उजागर होती है कि जब अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, तब हिंदुत्व की अपील राजनीतिक मुख्यधारा में उतनी शक्तिशाली नहीं थी, जितनी आज है। जैसा कि स्पष्ट है, 1930 और 1940 के दशक में, जब ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष अपने चरम पर था, आरएसएस की विश्वसनीयता अपने निम्नतम स्तर पर थी, क्योंकि इसने स्वतंत्रता संग्राम के साथ पूरी तरह विश्वासघात किया था और मुसलमानों को राष्ट्र का मुख्य दुश्मन बताया था। इसके अलावा, सत्ता हस्तांतरण के बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों में भी आरएसएस की भूमिका थी। हालांकि, अब स्थिति मूल रूप से अलग और बेहद खतरनाक है।

आज, अनगिनत खुले और गुप्त संगठनों के माध्यम से संघ परिवार का नेतृत्व करने वाले आरएसएस ने देश के राजनीतिक-आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरी हिंदुत्व फासीवादी पकड़ के साथ भारतीय समाज के समग्र और सूक्ष्म स्थानों पर अपनी पकड़ बना ली है। संपूर्ण नागरिक और सैन्य प्रशासन, न्यायपालिका, पुलिस, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, इतिहास लेखन, कला और साहित्य आदि पर आरएसएस के नियंत्रण के साथ, “हिंदू राज”, जिसके खिलाफ अंबेडकर ने लगभग एक सदी पहले मनुस्मृति को जलाने से लेकर अपने पूरे जीवन में चेतावनी दी और लड़ाई लड़ी, अब अपने पूरे जोश में सामने आया है।

इस स्थिति में, उदार राजनीतिक स्पेक्ट्रम की तुलना में, कम्युनिस्ट नेताओं का यह गंभीर कर्तव्य है, जिन्होंने अंबेडकर को कम्युनिस्ट-विरोधी और “साम्राज्यवादी कठपुतली” के रूप में चिह्नित किया था, कि वे अंबेडकर के प्रति अपने दृष्टिकोण का आत्म-आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, जिसमें भारतीय जाति व्यवस्था के उनके विश्लेषण का पुनर्मूल्यांकन भी शामिल है।

बेशक, 1930 में जब सीपीआई भूमिगत रूप से काम कर रही थी, तब उसने “कार्रवाई के लिए मसौदा मंच” दस्तावेज तैयार किया था, जिसमें वर्ग और जाति दोनों को उचित परिप्रेक्ष्य में लेते हुए ठोस भारतीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करके जाति के उन्मूलन की आवश्यकता सहित साम्राज्यवाद-विरोधी लोगों के लोकतांत्रिक कार्यों पर एक स्थिति सामने रखी थी। और इसी समझ के आधार पर 1930 के दशक में कम्युनिस्टों और अंबेडकर के बीच सौहार्दपूर्ण और भाईचारे वाला रिश्ता कायम रहा। और, अगर जाति के ठोस सवाल की वस्तुपरक समझ और मजदूर वर्ग और शोषितों के बीच रणनीतिक संयुक्त मोर्चे के आधार पर अंबेडकर और कम्युनिस्टों के बीच यह एकता बनी रहती, तो इस समय तक भारत का इतिहास अलग होता।

और, यह ऐसे संदर्भ में था जब कम्युनिस्ट और अंबेडकर दोनों एक साथ काम कर रहे थे, कि डॉ. अंबेडकर ने अपने “जाति का विनाश” में दोहराया: “यदि समाजवादी समाजवाद को एक निश्चित वास्तविकता बनाना चाहते हैं, तो उन्हें यह पहचानना होगा कि सामाजिक सुधार की समस्या मौलिक है और उनके लिए इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।” और निश्चित रूप से, तत्कालीन कम्युनिस्ट नेतृत्व ने भी अंबेडकर की इस स्थिति को स्वीकार किया।

हालांकि, दोनों के बीच इस सौहार्दपूर्ण संबंध ने एक नाटकीय मोड़ तब लिया जब भारत में जाति से इसकी अविभाज्यता की घोर उपेक्षा करते हुए ‘वर्ग’ के प्रति यांत्रिक, न्यूनीकरणवादी और यूरोकेंद्रित दृष्टिकोण 1940 के दशक के बाद से सीपीआई नेतृत्व पर हावी हो गया। हालांकि कम्युनिस्ट जाति-उत्पीड़न और जाति-भेद का विरोध करते रहे, लेकिन 1943 में अपनी पहली कांग्रेस के बाद से सीपीआई (और बाद में सीपीआई (एम) और अन्य कम्युनिस्ट समूहों के भी) के दस्तावेज़ जाति के विनाश या उन्मूलन पर चुप हो गए।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 1940 के दशक से कम्युनिस्ट नेतृत्व में यांत्रिक भौतिकवाद का अतिक्रमण, जाति को एक अधिरचनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दे के रूप में गलत मूल्यांकन में प्रकट हुआ। जाति-आधारित भारतीय समाज के मामले में यूरोपीय वर्ग विश्लेषण को लागू करने की कॉपी-पेस्ट पद्धति ने, वर्ग और जाति के बीच के द्वंद्वात्मक संबंध को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करते हुए, मेहनतकश और उत्पीड़ित लोगों के दृष्टिकोण से बहुत नुकसान पहुँचाया।

दूसरे शब्दों में, कम्युनिस्ट जाति-ग्रस्त भारतीय समाज का बहुत ज़रूरी ठोस वर्ग विश्लेषण करने में विफल रहे, जहाँ भूमि स्वामित्व, श्रम विभाजन और उसके ज़रिए मज़दूरी संरचना, अधिशेष मूल्य निष्कर्षण, धन विनियोग, राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक आधिपत्य आदि सब कुछ जाति-आधारित है।

जाहिर है, तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट नेतृत्व की यह स्थिति मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं थी। क्योंकि, मार्क्स ने अपनी महान कृति ‘कैपिटल’ सहित अपने अधिकांश लेखन में भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। और, मार्क्स इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि तत्कालीन पूंजीवादी यूरोप के संबंध में उन्होंने जो ‘उत्पादन का तरीका’ तैयार किया था, वह भारत के लिए अनुपयुक्त था, जहाँ संपूर्ण ‘सामाजिक संरचना’ मूल रूप से इंग्लैंड या यूरोप से अलग थी। इसने मार्क्स को ‘एशियाई उत्पादन मोड’ की अवधारणा तैयार करने के लिए प्रेरित किया, हालांकि इसे मुख्यधारा के कम्युनिस्ट विमर्श ने पूरी तरह त्याग दिया था।

1850 के दशक में न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में मार्क्स द्वारा लिखे गए लेखों की श्रृंखला में, भारतीय जाति व्यवस्था का बार-बार उल्लेख किया गया था। अधिक विशेष रूप से, 1853 में “भारत में ब्रिटिश शासन” पर लिखे गए एक निबंध में, मार्क्स ने भारत की जाति व्यवस्था को “भारत की प्रगति और शक्ति के लिए सबसे निर्णायक बाधा” के रूप में चित्रित किया था। भारत के विशेष मामले में जाति के प्रति इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण को विकसित करने के बजाय, भारतीय कम्युनिस्ट, मुख्य रूप से, जाति के बारे में बोलने वालों को ‘जातिवादी’ करार देकर जाति को छिपाने के लिए उत्सुक थे।

दूसरी ओर, जाति के संबंध में, अंबेडकर, जो भारतीय कम्युनिस्टों के आलोचक थे, मार्क्स के करीब थे, हालांकि अंबेडकर, विशेष रूप से स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के नेता के रूप में, वर्ग संघर्ष और जाति के खिलाफ संघर्ष की व्याख्या करने का अपना तरीका रखते थे, जिसमें दोनों के बीच अभिन्न संबंध शामिल थे। बेशक, वर्ग के प्रति अंबेडकर का दृष्टिकोण मार्क्स से अलग था। हालांकि, तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्टों के विशुद्ध रूप से ‘अर्थवादी’ वर्ग दृष्टिकोण की तुलना में, वर्ग-जाति संबंध और जाति की एक “संलग्न वर्ग” के रूप में व्याख्या के बारे में अंबेडकर की समझ बहुत आगे थी।

बेशक, अंबेडकर के मार्क्सवाद के कई सैद्धांतिक सूत्रों जैसे ‘सर्वहारा वर्ग की तानाशाही’ आदि से अपने मतभेद थे। हालांकि, वे कम्युनिस्ट-विरोधी नहीं थे, जैसा कि तत्कालीन कम्युनिस्ट नेताओं ने लेबल किया था, जिन्हें अंबेडकर ने उनके जाति-हिंदू दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हुए “ब्राह्मण लड़के” कहा था। वास्तव में, एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अंबेडकर, जो 1930 के दशक के अंत तक भारतीय कम्युनिस्टों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण थे, उनके प्रति केवल इसलिए शत्रुतापूर्ण हो गए क्योंकि कम्युनिस्टों ने चालीस के दशक के बाद से अपना मार्क्सवादी दृष्टिकोण बदल दिया।

इसी समय, अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के नेताओं के साथ मैत्रीपूर्ण थे। अंबेडकर, स्टालिन, जो एक मोची का बेटा था, का बहुत सम्मान करते थे और जब 1953 में उनकी मृत्यु हो गई, तो अंबेडकर ने स्टालिन को श्रद्धांजलि देने के लिए उपवास भी किया।

अंबेडकर, जो “सामाजिक अत्याचार” को “राजनीतिक अत्याचार” से कई गुना ज़्यादा दमनकारी मानते थे, उपनिवेशवादियों के पीछे हटने के बाद दलितों के भविष्य पर गंभीर संदेह करते थे। अंबेडकर सही थे क्योंकि आज भी छुआछूत, जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव में कोई कमी नहीं आई है। जबकि स्वयंभू कम्युनिस्टों ने भविष्यवाणी की थी कि आधुनिकता की प्रगति जाति को खत्म कर देगी, आज हम जो देख रहे हैं वह कई तरह से जाति को और मज़बूत कर रहा है। यहाँ तक कि जाति आधुनिक विज्ञान और तकनीक के सिंहासन पर सुरक्षित रूप से बैठी हुई है, और यहाँ तक कि इसे सिलिकॉन वैली में भी निर्यात किया जाता है, जिसे आधुनिक ‘फ्रंटियर तकनीकों’ का गढ़ माना जाता है।

यहाँ तक कि स्वयंभू क्रांतिकारी कम्युनिस्टों के यांत्रिक दृष्टिकोण के विपरीत, जो जाति को भारतीय सामंतवाद से जोड़ते हैं, आर्थिक परिवर्तन और तकनीकी उन्नति जो सामंती संबंधों को कमज़ोर करती है, जाति को कमज़ोर करने के बजाय, उसे सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों को काटकर उभरते क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए नए रास्ते प्रदान कर रही है। इन सभी में, अंबेडकर का जाति का विश्लेषण और उस पर आधारित प्रस्ताव तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट नेतृत्व की तुलना में अधिक वैज्ञानिक और ठोस थे।

वर्तमान समय में जातिवाद के साथ-साथ अस्पृश्यता और जातिगत उत्पीड़न के कई रूपों में उभरने के बीच, हिंदू एकता के नाम पर, आरएसएस की ओर से उन उत्पीड़ित जाति के नेताओं और नव-आंबेडकरवादी वर्गों को अपने पक्ष में करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, जो अंबेडकर के ‘जाति के विनाश’ के पक्ष में नहीं हैं। इसके साथ ही, उत्पीड़ित और निचली जातियों के संगठनों को विघटित करके उन्हें व्यापक हिंदुत्व के साथ जोड़ने का एक चतुर प्रयास भी चल रहा है। इस प्रक्रिया में, दलित नेताओं को भी ‘शो पीस’ के रूप में उभारा जा रहा है।

नतीजतन, जब मोदी सरकार ने जाति-आधारित आरक्षण को कमजोर करते हुए, पूरी तरह से उच्च-जाति उन्मुख आर्थिक आरक्षण (ईडब्ल्यूएस) के लिए 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से, अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए भारतीय संविधान के चरित्र को बदल दिया, तो बहुत कम विरोध हुआ। यहाँ, यह ध्यान रखना दुखद है कि सीपीआई (एम) जैसी पार्टी भारत में आर्थिक आरक्षण के विचार की अग्रणी थी। इस दिशा में नवीनतम रणनीतिक कदम “उप-जाति आरक्षण” है, जो अछूतों को विभाजित और भ्रमित कर रहा है और उनका ध्यान अत्यंत आवश्यक ‘जाति जनगणना’ से हटा रहा है।

इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, जब देश अंबेडकर जयंती मना रहा है, वामपंथी और प्रगतिशील ताकतें जो भारतीय समाज के बुनियादी लोकतंत्रीकरण के लिए खड़ी हैं, उन्हें इस संबंध में डॉ. अंबेडकर के महान योगदान का ठोस मूल्यांकन करना चाहिए। अधिक विशेष रूप से, यह कम्युनिस्टों के लिए अंबेडकर के प्रति अपने दृष्टिकोण का आत्म-आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का समय है, जो कि सबसे अमानवीय भारतीय जाति व्यवस्था की उनकी गलत समझ के उचित सुधार के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। यह अति-शोषित श्रमिकों और सभी जाति-उत्पीड़ित लोगों के बीच अपरिहार्य एकता का निर्माण करने का एकमात्र तरीका है, जो अकेले भारत में कॉर्पोरेट-हिंदुत्व फासीवाद को मजबूत करने की भयावहता के खिलाफ रणनीतिक आधार बना सकता है।

(पी. जे. जेम्स, सीपीआई (एमएल) रेड स्टार के महासचिव हैं। मूल अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद: एस. आर. दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट)

+ There are no comments

Add yours