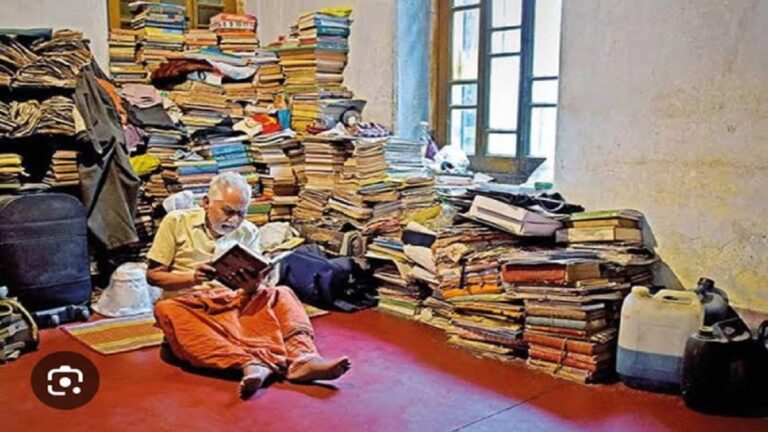

पीएम मोदी जी ! यह जो आपने देशवासियों के नाम पत्र लिखा है, उसे मैंने द इंडियन एक्सप्रेस के 3 जून, 2024 के संस्करण में पढ़ा। मैं हिंदी में लिखता और इसी में बेहतर समझ रखता हूं, ऐसे में इसे अंग्रेजी में पढ़ते हुए हिंदी में समझना और लिखना एक अनुवाद कर्म जैसा ही है। मुझे नहीं मालुम आपने इसे मूलतः हिंदी में लिखा है या गुजराती में या अंग्रेजी में, …। इसे पढ़ते हुए मुझे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का भाषण याद आया। आधी रात में जब वह संसद में बोल रहे थे और एक नये सपने का आगाज कर रहे थे, उस समय उनकी भी भाषा अंग्रेजी थी जिसकी समझ मध्य और उच्चवर्ग से अधिक दूर तक नहीं जा सकती थी। उस आधी रात में सुनने के लिए देश की अधिकांश आबादी के पास न रेडियो था और न अखबार में पढ़ सकने भर की साक्षरता। लेकिन, नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया। वह जिन्हें संबोधित करना चाहते थे, उसे उन्होंने संबोधित किया। वह एक ऐतिहासिक भाषण था जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई। भारत का भविष्य उन भाषणों के साथ आगे बढ़ गया। जिनके लिए वह भाषण था, उसका एक हिस्सा जरूर उनके सपनों को साकार कर गया। भयावह गरीबी की विशाल नींव पर मध्यवर्ग का डुप्लेक्स और उच्चवर्ग का एंटीलिया खड़ा हुआ।

आपके हाथों देश की बागडोर दस साल से है। आज मतगणना शुरू हो रही है। मीडिया और चुनाव विश्लेषकों का पूरा समूह आपके आगे 5 साल और बने रहने की घोषणा कर कर रहा है। दरअसल, वह आपके दावों की ही पुष्टि कर रहा है। इन दस सालों के शासन के बाद भी ‘नये सपनों के लिए सपना’ देखने की अपील मेरे जेहन में उतर नहीं पा रहा। मैं सोच रहा हूं कब ठोस जमीन पर जिंदगी उतरेगी। ‘अमृतकाल’ अर्थात ‘आजादी के 75 साल’ के बाद भी भारत के विकास के लिए ‘स्वप्न’ देखने का यह आग्रह समझ से परे है। उस ‘स्वप्न’ के लिए दिन-रात एक कर देने का आग्रह एक आशंका से भर देने वाली दिशा की तरह सामने है। आपने लिखा हैः ‘‘हमें सुधार के लिए इसकी बाबत परम्परागत सोच को बदलने की जरूरत है। भारत सुधार को सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रख सकता। हमें जिंदगी के हर हिस्से को इस सुधार की तरफ लगा देना होगा। इस सुधार को 2047 के विकसित भारत की आकांक्षाओं के साथ जोड़ देना होगा।’’

भारत में ‘सुधार’ की अवधारणा को आये लगभग 35 साल गुजर रहे हैं। इस सुधार की परिभाषा विश्वबैंक और मुद्रा कोष ने तय किया था। बाद में विश्व व्यापार संगठन भी इसमें कूद गया। अमेरिका के शासक और उसके संस्थान इसकी परिभाषा में समय- समय पर कुछ न कुछ जोड़ते रहे हैं। इन 35 सालों में 15 साल भाजपा और 15 साल कांग्रेस बाकी के वर्षों में भाजपा और अन्य पार्टियों की सरकारें रहीं। पिछले दस सालों से आपके नेतृत्व की सरकार है। इस ‘सुधार’ का कोई भारतीय संस्करण बना है, ऐसा मुझे न पढ़ने को मिला है और न ही किसी अर्थशास्त्री और सरकारी नीति निर्णयों में दिखाई दिया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आप के ‘सुधार’ की अवधारणा क्या है? आप किन सुधारों के लिए जी जान से जुट जाने का आग्रह कर रहे हैं जिससे 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हो जाएगा!

हालांकि आपने अगले ही पैरा में लिखा हैः ‘‘हमें यह जरूर समझ लेना चाहिए कि किसी भी देश में सुधार एकरेखीय प्रक्रिया नहीं होती है। इसीलिए मैंने देश के लिए सुधार, व्यवहार और बदलाव के लिए एक व्यापक दृष्णिकोण को रखा है। सुधार की जिम्मेवारी नेतृत्व पर है। इसी के आधार पर प्रशासन व्यवहार करेगा और जब जनता जनभागीदारी की भावना के साथ इसमें हिस्सा लेगी तब हम इस बदलाव को होता हुआ देखेंगे।’’

इसके लिए आप चार सिद्धांत पालन करने के लिए प्रस्तुत करते हैंः ‘‘गति, पैमाना, दायरा और मानक।‘‘ अंग्रेजी में आपने ‘एस’ पर काफी जोर दिया है। इससे अनुप्रास अलंकार का उद्भव होता हुआ दिखता है। लेकिन, इससे पैदा हुआ रस 1990 के दशक में लाये गये ‘सुधारों’ जितना ही कड़वा है। आप इस अनुप्रास के बाद यमक अलंकार का जो सृजन किया है, वह डरावना अर्थ देता हुआ लगता हैः ‘‘मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा और ‘जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट’ के मंत्र को पकड़ना होगा।’’

यह 2021 में छोटे और मध्यम लघु उद्यमियों के लिए अपनाई गई आपकी जेड नीति थी। ‘आपदा में अवसर’ का मंत्र जब मजूदरों के श्रम से जुड़े न्यूनतम अधिकार छीन लिए गये और 12 घंटे काम के सामान्य बना दिया गया, उस समय की यह अपनाई गई नीति किन उपलब्धियों के आधार पर ‘नये सपनों का सपना’ बनकर आया है, यह साफ नहीं है।

आपने कई बातें लिखी हैं। अभी यहां ठहरकर आपकी बातों को सूत्रवत कर लेना ठीक रहेगा। आपके मॉडल में नेतृत्व, प्रशासन, जनता उत्पादन की प्रक्रिया और उत्पाद की गुणवत्ता की सुनिश्चितता एक क्रम की तरह उतरते हुए नीचे आता है। नेतृत्व में सरकार का निर्णय और प्रबंधन दोनों ही समाहित है। प्रशासन में उत्पादन की कार्यकारी व्यवस्था है जिसमें टेक्निशियन से लेकर सुपरवाइजर आते हैं। इसके बाद जन की भागीदारी है जिसमें उत्पादन की ‘भावना’ के साथ भागीदारी होनी चाहिए और इस जनता को जेड इफेक्ट के साथ गुणकारी उत्पादन करना चाहिए।

आपका यह ‘विजन’ नये सपनों के लिए सपना देखने के साथ जुड़कर आया है, यह थोड़ा अतिरेक जैसा लगता है। यह एक फैक्टरी सिस्टम के प्रबंधन की आम प्रक्रिया है जिसे समय-समय पर अलग-अलग कंपनियों और देशों ने सूत्रबद्ध किया। इसे कभी फोर्डिज्म कहा गया, कभी ‘जापानी मॉडल’ और कभी ‘चीनी कार्यशैली’। इसके और भी नाम हैं। लेकिन, यहां एक फर्क है। और, यह फर्क निश्चित ही आपका अपना है। उत्पादन के ये मॉडल फैक्टरी सिस्टम के हिस्सा हैं। इन फैक्ट्रियों के उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था, उस देश की सरकार खुद इस तरह की व्यवस्था नहीं अपनाती। वह इस उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है और मजदूरों के प्रतिरोध को दबाने के लिए मालिकों के पक्ष में बल प्रयोग भी करती है। लेकिन, साथ ही वह पूंजी के मालिकों की लूट की सीमा को भी तय करती रहती है। उस देश की सरकार इस उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर होती है। वह एक सरकार होती है जिसकी वैधानिकता फैक्टरी सिस्टम से काफी ऊपर होती है।

आप इस फैक्टरी सिस्टम को एक रेखीय बनाकर नहीं रखना चाहते। आप इसे बहुविध स्तर पर लागू करना चाहते हैं। आप बताते हैंः ‘‘ईश्वर ने हमें भारत की सेवा के लिए और देश को उत्कर्ष की ओर ले जाने की भूमिका के लिए चुना है।’’ इसके बाद आप आधुनिकता और प्राचीनता के बीच के रिश्तों को परिभाषित करते हुए लिखते हैंः ‘‘एक राष्ट्र के बतौर हमें बेकार हो चुकी चिंतन और विश्वासों के मूल्यांकन की जरूरत है। हमें अपने समाज को प्रोफेशनल निराशावादियों के दबाव से मुक्त बनाने की जरूरत हैं। हमें यह जरूर याद रखना होगा कि नकारात्मकता से आजादी लेकर ही हम सफलता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ायेंगे। सफलता सकारात्मकता के गोद में पलती है।’’ इसके बाद आपने अपनी आत्मिक विकास और दस साल के अनुभव यात्रा को सूत्रबद्ध करते हुए बेहद उत्साह से लिखा हैः ‘‘लक्ष्य बहुत दूर नहीं है।’’

यह जो अंतिम बात आपने लिखी है, वह निश्चय ही आपकी अपील के लिए चुने गये शीर्षक के अनुरूप है। बाकी आपने जो लिखा है वह बेहद ठोस है। वह स्वप्न नहीं है। वह नये स्वप्नों के लिए देखा जाने वाला स्वप्न नहीं है। वह एक मॉडल है जिसकी जमीन सिर्फ आपने तैयार नहीं किया है। वह तैयार होते हुए आया है, और उन तर्कों के लिए, जिसे आप पेश कर रहे हैं, कई और सारे तर्क नारों की तरह इतिहास में उछाले गये हैं। आपके प्रधानमंत्री बनने के पहले ही इसी गुड़गांव में चंद सेकेंड में गुणवत्ता से लैस कारों और दो पहिया वाहनों का उत्पादन हो रहा था।

आप जब राजनीति में पदार्पण कर रहे थे, उस समय तक पंजाब की सूखी जमीनों पर जो नहरों का जाल बिछा था, उस पर गेहूं और चावल उत्पादन का रिकार्ड बना रहा था। देश के हर कोने में, अपने हिस्से की सांस्कृतिक छाप लिए टैक्सटाइल्स का उत्पादन हो रहा था। जिस समय आप राजनीति में सक्रिय होने, न होने के द्वंद में जूझ रहे थे, उस समय बैंकों के अधिकारी गांव की सरहदों पर ब्रांच खोलने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। लेकिन, उस समय की सरकारें और पूंजीपति, जमींदार और भूस्वामी इस देश की जनता से कुछ और चाह रहे थे।

आज आप जिस सपने और मॉडल की बात कर रहे हैं, उसी तरह के सपनों और मॉडलों की बात वे भी कर रहे थे। लेकिन, तब के और आपके बीच में एक फर्क था। वे भूमिहीनों, गरीब और मध्यम किसानों को भी सपना बेचते थे, उनके बच्चों के लिए कुछ वादा करते थे और उसे कानूनी वैधता का प्रस्ताव भी देते थे। वे खेत और फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए योजनाएं लेकर आते थे, उनके वेतन में सुधार की बात करते थे, उनके बच्चों के लिए सुरक्षा की गारंटी देने का वादा करते थे, उन्हें गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के लिए कानून बनाने और लागू करने का वादा करते थे। आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हुए नहीं दिखते, आप ऐसा लिखते हुए भी नहीं दिखते और आप चिंतन के स्तर पर उनसे जुड़ते हुए नहीं दिखते। आप प्रबंधकों, नौकरशाहों के आधार पर नियंत्रित कार्यकारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें जनता भारत की सेवा और उसे विकसित करने की भावना के साथ ‘जनभागीदारी’ करेगी।

आप ‘ईश्वर’ की आकांक्षा को पूरा करने वाले नियंता होंगे और नीचे ‘ईश्वर’ द्वारा प्रदत्त अवसरों से पैदा हुए भारत के लोग होंगे। यह कुछ और नहीं, यह आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की घोर तानाशाही की व्यवस्था है। जो पहले भी पैदा हो चुकी हैं और जिन्होंने सभ्यता के इतिहास की सबसे क्रूर व्यवस्था को जन्म दिया। यह स्वप्न नहीं है। यह शासन व्यवस्था में फैक्ट्री सिस्टम को लागू करने वाली ठोस व्यवस्था है जो लोकतंत्र की व्यवस्था को ही नष्ट कर देती है, संविधान की जरूरत को ही खत्म कर देती है।

आप जब मूल्यों और आस्थाओं को लेकर प्राचीनता और आधुनिकता के बीच संवाद बनाते हुए कुछ पुराने पड़ चुके विश्वासों, आस्थाओं के छोड़ देने की बात कर रहे हैं, तब यह सवाल जरूर बनता है कि कौन से विश्वास और आस्थाएं अभी प्रासंगिक हैं? भारत जैसे विविधता से भरे देश में पेड़ की पूजा का प्रासंगिक माना जाय या मूर्ति पूजा को? एक व्यक्ति और प्रधानमंत्री के बतौर आपका चुनाव साफ है और वह दिखता है। लेकिन, एक आम जन जो देश के किसी हिस्से में अपनी परम्परा और इतिहास के साथ बड़ा हो रहा है, वह आपकी तरह आस्था के प्रदर्शन के साथ नहीं दिखता है। संभव है, उसकी आस्था, विश्वास की स्वीकार्यता की जो शर्तें आज बना दी गई हैं, उसे वह पूरा नहीं करता हो। तब क्या उसे गैर जरूरी मान लिया जाय।

दरअसल, कई आस्थाएं और विश्वास एक आम विश्वास की तरह प्रचलन में बनकर भी चलती चली आती हैं और इस आधार पर वह समुदाय एकजुटता हासिल करता हुआ चलता है। समाज और राजनीति विविध तरह के संगठन, समूह, दल, …में खुद को अभिव्यक्त करता है, इसकी गति उस समाज और देश की अर्थव्यवस्था में निहित होती है और इसी आधार पर इसके हिस्सेदार व्यक्ति, नागरिक, …स्वप्न देखते हैं। ईश्वर और नैतिकता की अवधारणा इसी में निहित होती है। आपने जिस ईश्वर से साक्षात्कार किया, उसके करीब गये, भारत के विकास का जो स्वप्न देखा और इसके लिए जो विजन हासिल किया और नये सपनों को भारत के वासियों के साथ साझा किया, उसे अपील किया, उसमें मैं नहीं हूं। आपका सपना हमारा अपना नहीं है।

(अंजनी कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं)