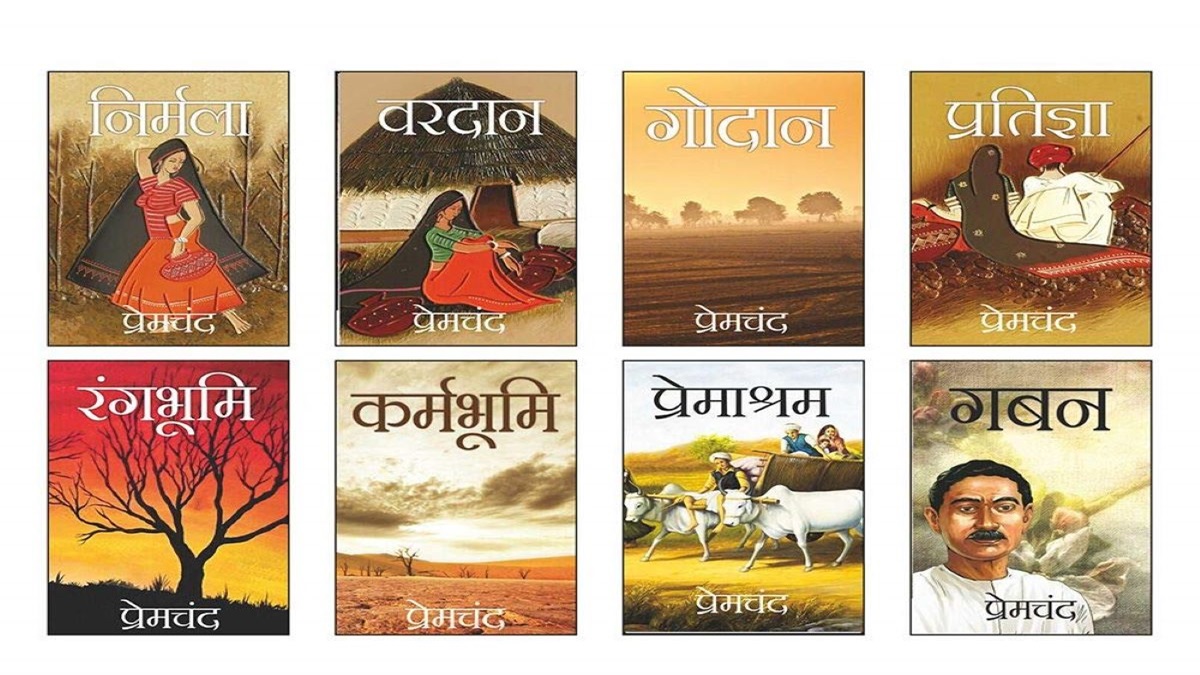

हिन्दी-उर्दू साहित्य में कथाकार प्रेमचंद का शुमार, एक ऐसे रचनाकार के तौर पर होता है, जिन्होंने साहित्य की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। ‘वरदान’, ‘सेवासदन’, ‘रंगभूमि’, ‘प्रेमाश्रम’, ‘कर्मभूमि’ और ‘गोदान’ वगैरह उनके कई उपन्यासों की कहानी किसानों, खेतिहर मज़दूरों की ज़िंदगानी और उनके संघर्षों के ही इर्द-गिर्द घूमती है। इन उपन्यासों में वह औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, सामंतशाही, महाजनी सभ्यता और तमाम तरह के परजीवी समुदाय पर जमकर निशाना साधते हैं। वह किसानों की सामाजिक-आर्थिक मुक्ति के पक्षधर थे। ‘आहुति’, ‘कफ़न’, ‘पूस की रात’, ‘सवा सेर गेहूं’ और ‘सद्गति’ आदि उनकी कहानियों में किसान और खेतिहर मज़दूर ही उनके नायक हैं। सामंतशाही और वर्ण व्यवस्था किस तरह से किसानों का शोषण करती है, यह इन कहानियों का केन्द्रीय विचार है।

प्रेमचंद का युग हमारी गु़लामी का दौर था। जब हम अंग्रेज़ों के साथ-साथ स्थानीय जागीरदारों, सामंतों की दोहरी ग़ुलामी भी झेल रहे थे। प्रेमचंद दोनों को ही अवाम का एक समान दुश्मन समझते थे। किताब ‘प्रेमचंद घर में’ के एक अंश में वह अपनी पत्नी शिवरानी देवी से कहते हैं, ‘शोषक और शोषितों में लड़ाई हुई, तो वे शोषित, ग़रीब किसानों का पक्ष लेंगे। प्रेमचंद की कहानी, उपन्यासों में यह पक्षधरता और प्रतिबद्धता हमें साफ़ दिखलाई देती है। उपन्यास ‘प्रेमाश्रम’ में वे जहां सामूहिक खेती और वर्गविहीन समाज की वकालत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विदेशी शासन और शोषणकारी ज़मींदारी गठबंधन का असली चेहरा बेनकाब करते हैं। उनकी निग़ाह में आज़ादी का मतलब दूसरा ही था, जो शोषणकारी दमनचक्र से सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के बाद ही मुमकिन था। प्रेमचंद ने अपने संपूर्ण साहित्य में न सिर्फ़ किसानों के अधिकारों की पैरवी की, बल्कि इन्हें हासिल करने के लिए उन्हें संघर्ष का रास्ता भी दिखलाया।

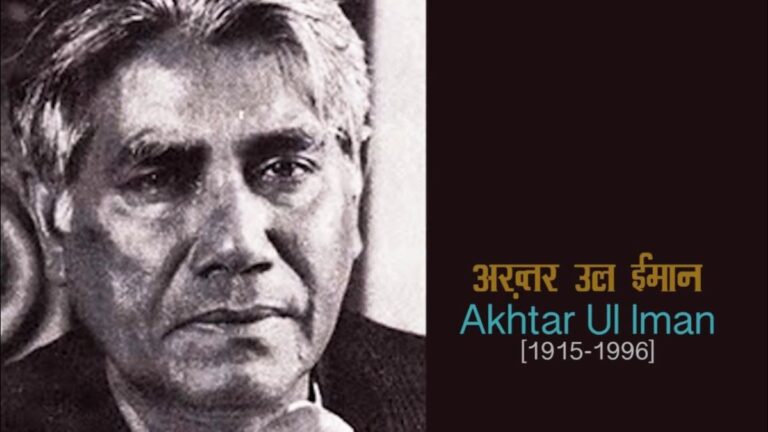

1936 में लखनऊ में जब ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो प्रेमचंद भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कई क्रांतिकारी बातें कहीं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, ”हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था, उन्हीं की क़द्रदानी पर उसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख-दु:ख, आशा-निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंन्द्विता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतःपुर और बंगलों की ओर उठती थी। झोंपड़े और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे। उन्हें वह मनुष्यता की परिधि के बाहर समझता था। कभी इनकी चर्चा करता भी था तो इनका मज़ाक़ उड़ाने के लिए। ग्रामवासी की देहाती वेश-भूषा और तौर-तरीक़े पर हंसने के लिए, उसका शीन-काफ़ दुरुस्त न होना या मुहावरों का ग़लत उपयोग, उसके व्यंग्य विद्रूप की स्थायी सामग्री थी।

वह भी मनुष्य है, उसके भी हृदय है और उसमें भी आकांक्षाएं हैं, यह कला की कल्पना के बाहर की बात थी।” प्रेमचंद ने ख़ुद ने अपने साहित्य में सुंदरता की कसौटी बदली और दलित, शोषित, वंचित तबक़े को अपनी कहानियों का मुख्य किरदार बनाया। उनके साहित्य के किरदार अपनी ज़िंदगी की बदहाली के लिए किस्मत को ही ज़िम्मेदार मानकर ख़ामोश नहीं बैठ जाते, बल्कि जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं। उनमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चेतना है, जो उन्हें शोषण के ख़िलाफ़ संघर्ष के लिए उकसाती है। वे ज़ुल्म-ओ-सितम के आगे समर्पण नहीं कर देते, प्रतिरोध के लिए डटकर खड़े हो जाते हैं। यही वह ख़ास बातें हैं, जो प्रेमचंद साहित्य को दूसरों से अलग करती हैं।

साल 1936 वह साल है, जिसमें ‘गोदान’ जैसा एपिक उपन्यास, ‘कफ़न’ जैसी कालजयी कहानी और दिल को झिंझोड़ देने वाला आलेख ‘महाजनी सभ्यता’ प्रेमचंद की धारदार क़लम से निकला। उनकी इन रचनाओं से पाठक पहली बार भारतीय समाज की वास्तविक और कठोर सच्चाईयों से सीधे-सीधे रू-ब-रू हुए। प्रेमचंद के इस लेखन ने भारतीय समाज को हिलाकर रख दिया। तीन अलग-अलग रचनाओं में उन्होंने बिल्कुल मुख़्तलिफ़ सवालों को पाठकों के सामने रखा। ‘गोदान’ जहां भारतीय गांवों और किसान जीवन का महाआख्यान है, तो वहीं ‘कफ़न’ दलित जीवन की दर्दनाक कहानी है।

अपने आलेख ‘महाजनी सभ्यता’ में उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था पर जो सवाल उठाए, वे आज और भी ज़्यादा विकराल रूप ले चुके हैं। इस ‘महाजनी सभ्यता’ की गिरफ़्त में आहिस्ता-आहिस्ता हमारा पूरा समाज आ गया है। ‘महाजनी सभ्यता’ में प्रेमचंद कहते हैं। ”जहां धन की कमी-बेशी के आधार पर असमानता है वहां ईर्ष्या, ज़ोर-ज़बर्दस्ती, बेईमानी, झूठ, मिथ्या अभियोग-आरोप, वेश्या-वृत्ति, व्यभिचार और सारी दुनिया की बुराइयां अनिवार्य रूप से मौजूद हैं। जहां धन का आधिक्य नहीं, अधिकांश मनुष्य एक ही स्थिति में है, वहां जलन क्यों हो और जब्र क्यों हो ? सतीत्व-विक्रय क्यों हो और व्यभिचार क्यों हो ? झूठे मुक़दमे क्यों चलें और चोरी-डाके की वारदातें क्यों हों ? ये सारी बुराइयां तो दौलत की देन हैं, पैसे के प्रसाद हैं, महाजनी सभ्यता ने इनकी सृष्टि की है। वही इनको पालती है और वही यह भी चाहती है कि जो दलित, पीड़ित और विजित हैं, वे इसे ईश्वरीय विधान समझकर अपनी स्थिति पर सन्तुष्ट रहें। उनकी ओर से तनिक भी विरोध-विद्रोह का भाव दिखाया गया, तो उनका सिर कुचलने के लिए-पुलिस है, अदालत है, काला पानी है। आप शराब पीकर उसके नशे से बच नहीं सकते। आग लगाकर चाहें कि लपटें न उठें, असम्भव है। पैसा अपने साथ यह सारी बुराइयां लाता है, जिन्होंने दुनिया को नरक बना दिया है। इस पैसा-पूजा को मिटा दीजिए, सारी बुराइयां अपने-आप मिट जाएंगी, जड़ न खोदकर, केवल फुनगी की पत्तियां तोड़ना बेकार है।”

इस विचारोत्तेजक निबंध में प्रेमचंद ‘महाजनी सभ्यता’ की बुराईयों की तरफ़ तो इशारा करते ही हैं, इस सभ्यता के पोषक और उनके सहयोगियों की ओर भी संकेत है। साथ ही इस दुष्चक्र से निकलने के लिए वह एक रास्ता भी सुझाते हैं, ”पैसा-पूजा को मिटा दीजिए, सारी बुराइयां अपने-आप मिट जाएंगीं।” साहित्यिक लेखन के अलावा प्रेमचंद ‘हंस’ पत्रिका के सम्पादकीय और अपने आलेखों में भी प्रगतिशील विचारों को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रगतिशील और जनवादी विचारों को अधिक से अधिक देशवासियों तक पहुंचाना बना लिया था। प्रेमचंद की चाहे कहानियां हों या उपन्यास, निबंध या फिर संपादकीय उनमें प्रतिरोध के स्वर स्पष्ट सुनाई देते हैं। यह प्रतिरोध सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी स्तरों पर हमें एक साथ दिखाई देता है। एक सुंदर समाज का निर्माण, उनका सपना था। लेकिन अफ़सोस ! उन्हें ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं मिली। महज़ छप्पन साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया से अपनी विदाई ले ली। प्रेमचंद को यदि और ज़िंदगी मिलती, तो निश्चित तौर पर भारतीय समाज को उनकी व्यापक दृष्टि और विचारों का फ़ायदा मिलता। एक बेहतर समाज में हम सब सांस ले रहे होते।

(ज़ाहिद ख़ान साहित्यकार एवं लेखक हैं)

+ There are no comments

Add yours