भारतीय सिनेमा में बिमल रॉय का शुमार बा-कमाल निर्देशकों में होता है। उन्होंने न सिर्फ़ टिकिट खिड़की पर कामयाब फ़िल्में बनाईं, बल्कि उनकी फ़िल्मों में एक मक़सद भी हैं, जो फ़िल्मी मेलोड्रामा और गीत-संगीत के बीच कहीं ओझल नहीं होता। एक ऐसे दौर में जब हिंदी फ़िल्मों में धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों का बोलबाला था, बिमल रॉय ने अपने आप को सिर्फ़-ओ-सिर्फ़ सामाजिक और उद्देश्यपूर्ण फ़िल्मों तक सीमित किया। अपनी फ़िल्मों में किसान, मध्यवर्ग और महिलाओं के मुद्दों को अहमियत के साथ उठाया। अपने समय के ज्वलंत सवालों से उन्होंने कभी मुंह चुराने की कोशिश नहीं की।

बिमल रॉय यथार्थवाद और समाजवादी विचारधारा से शुरू से ही बेहद मुतास्सिर थे। इप्टा से जुड़े रहे वामपंथी ख़यालात के नग़्मा निगार शैलेन्द्र, संगीतकार सलिल चौधरी के साथ उन्होंने कई फ़िल्में कीं। ज़ाहिर है इसका असर उनकी फ़िल्मों पर भी दिखाई देता है। बिमल रॉय की सबसे चर्चित फ़िल्म ‘दो बीघा ज़मीन’, इटली के नवयथार्थवादी सिनेमा ख़ास तौर से विश्व प्रसिद्ध इतालवी निर्देशक वित्तोरियो द सिका की फ़िल्म ‘बाइसिकिल थीव्स’ से प्रभावित थी।

आज से सात दशक पहले साल 1953 में प्रदर्शित ‘दो बीघा ज़मीन’ एक यथार्थवादी फ़िल्म थी, जिसे व्यावसायिक तौर पर तो कामयाब हासिल नहीं हुई, अलबत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस फ़िल्म की काफ़ी सराहना हुई। यहां तक कि रूस, चीन, फ्रांस, स्विटजरलैंड आदि देशों में इस फ़िल्म का प्रदर्शन हुआ। फ़िल्म को कान्स और कार्लोवी वारी के अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल में पुरस्कार से नवाजा गया। मौसीक़ार सलिल चौधरी की कहानी पर बनी इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट जाने-माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी थी। जबकि फ़िल्म का नामकरण, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता ‘दुई बीघा जोमी’ पर किया गया।

फ़िल्म के गीत जनवादी गीतकार शैलेन्द्र और संगीत सलिल चौधरी का था। संवाद पॉल महेन्द्र ने लिखे। फ़िल्म ‘दो बीघा ज़मीन’ एक गरीब किसान शंभू महतो की अपनी दो बीघा ज़मीन को ज़मींदार से बचाने के जद्दोजहद की कहानी है। गोपीपुर गांव के ज़मींदार की ज़मीन से लगी हुई शंभू की दो बीघा ज़मीन है। इस पूरी ज़मीन पर ज़मींदार एक कारख़ाना बनाना चाहता है। शंभू से यह ज़मीन पाने के लिए वह पहले, तो उसे कई सब्जबाग दिखाता है, लेकिन जब शंभू उसके बहकावे में नहीं आता, तो ज़मींदार उससे अपने क़र्ज़ की मांग रखता है। शंभू महतो अपनी इस ज़मीन को किसी भी क़ीमत पर नहीं खोना चाहता। लिहाज़ा ज़मींदार से कहता है कि वह उसका सारा क़र्ज़ चुका देगा। लेकिन उसके पैरों के नीचे से उस वक़्त ज़मीन खिसक जाती है, जब ज़मींदार 65 रुपए की बजाय उससे 235 रुपए आठ आना का तक़ाज़ा करता है।

मामला कचहरी तक पहुंच जाता है। अदालत का भी हुक्म होता है कि उसे यह क़र्ज़ चुकाना ही होगा। क़र्ज़ चुकाने के लिए, उसे तीन महीने की मोहलत मिल जाती है। शंभू महतो, ज़मींदार का क़र्ज़ चुकाने के वास्ते महानगर कोलकाता पहुंच जाता है। अनजान शहर में वह जैसे-तैसे रहने के लिए आसरा और एक काम ढ़ूढता है। काम भी ऐसा कि दिन भर हाड़-तोड़ की मेहनत के बाद उसे कुछ पैसे नसीब होते हैं।

हाथ रिक्शा चलाकर, वह कुछ पैसा जुटा भी लेता है कि इस बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से वह उबर पाता कि इससे पहले उसकी पत्नी पारो भी एक कार दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसे बचाने के लिए शंभू महतो की सारी जमा-पूंजी ख़र्च हो जाती है। जीवन से हताश-निराश शंभू महतो अपने गांव वापस लौटता है, तो देखता है कि उसकी गै़र हाज़िरी में ज़मीन पर एक बड़ा कारख़ाना बन गया है। उसका बूढ़ा बाप ज़मीन छिन जाने से पाग़ल हो गया है। अपनी ही ज़मीन से जब शंभू एक मुट्ठी मिट्टी उठाता है, तो कारख़ाने का चौकीदार उसे चोर कहकर वहां से दुत्कार कर भगा देता है।

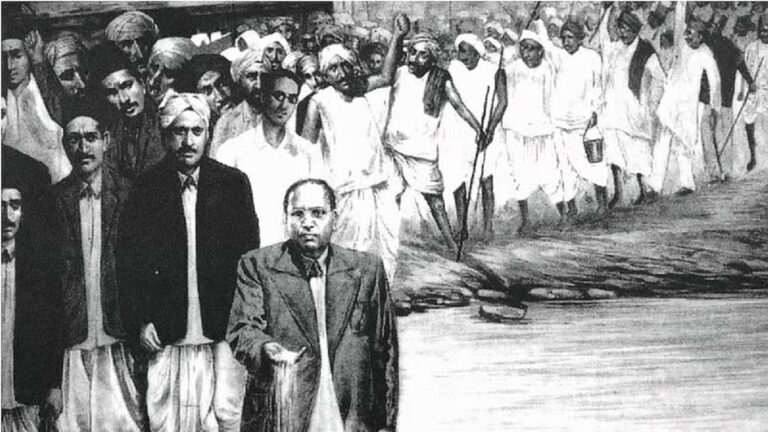

इस तरह से फ़िल्म ‘दो बीघा ज़मीन’ का अंत पूरी तरह से यथार्थवादी है। आज भी इस तरह के क़िस्से हमारे आसपास दिखलाई दे जाते हैं। जहां किसान अपना क़र्ज़ा न चुका पाने और ज़मीन बचाने के फे़र में खु़दकुशी तक कर लेते हैं। शंभू महतो के किरदार में बलराज साहनी ने लाजवाब अदाकारी की है। ‘दो बीघा ज़मीन’ दूसरी ऐसी फ़िल्म थी, जिसमें बलराज साहनी ने किसान का किरदार निभाया था। इससे पहले आज़ादी से एक साल पहले 1946 में आई ‘भारतीय जन नाट्य संघ’ यानी इप्टा की फ़िल्म ‘धरती के लाल’ में भी उन्होंने किसान का जीवंत एवं प्रभावशाली रोल किया था।

उस वक़्त बलराज साहनी, बीबीसी से अपनी अच्छी ख़ासी ब्रॉडकास्टर की नौकरी को छोड़कर, लंदन से लौटे थे। शंभू महतो की भूमिका के लिए बिमल रॉय ने फ़िल्म में उन्हें बेमन से लिया था, लेकिन जब बलराज साहनी ने इस फ़िल्म के किरदार में अपने आप को ढाला, तो बिमल रॉय भी हैरान रह गए। फ़िल्म में रिक्शे वाले की भूमिका में हक़ीक़त का रंग भरने के लिए उन्होंने बाक़ायदा रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण लिया। रिक्शा चलाने वालों की ज़िंदगी को नज़दीक से देखा।

फ़िल्म ‘दो बीघा ज़मीन’ एक तरफ़ किसान और उनकी ज़मीन के सवाल को प्रमुखता से उठाती है, तो दूसरी ओर औद्योगीकरण के बदनुमा चेहरे से पर्दा भी उठाती है। फ़िल्म बतलाती है कि विकास किस तरह से चंद लोगों के लिए समृद्धि लेकर आता है और लोगों की बड़ी तादाद हाशिए पर धकेल दी जाती है। सामंतवाद हो या फ़िर सरमायेदारी इनमें आख़िर में पिसती आम अवाम ही है। शोषण का दुष्चक्र उन्हें कहीं नहीं छोड़ता। गांवों से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ी मजबूरी है। महानगरों में लोग बेहतर ज़िंदगी और ज़्यादा कमाई की आस में जाते हैं, लेकिन वहां उनकी ज़िंदगी गांव से भी बदतर हो जाती है।

फ़िल्म ‘दो बीघा ज़मीन’ में कई सीन प्रभावपूर्ण बन पड़े हैं। जिसमें एक सीन में शंभू महतो अपनी सवारी के कहने पर, दूसरे रिक्शे से मुकाबला करने के लिए, कोलकाता की सड़कों पर नंगे पांव तेज़ रफ़्तार में अपना रिक्शा दौड़ाता है। इस होड़ में वह इतना तेज़ भागता है कि अपना संतुलन खो देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। निर्देशक बिमल रॉय और सिनेमेटोग्राफ़र कमल बोस ने इसे शानदार फ़िल्माया है। यह सीन, हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार सीन बन गया है।

‘दो बीघा ज़मीन’, किसानों के शोषण और उत्पीड़न के सवाल को गहरी संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ सामने लाती है। फ़िल्म में ख़ास तौर पर बलराज साहनी के रोल की काफ़ी तारीफ़ हुई। ‘अमृत बाज़ार पत्रिका’ में फ़िल्म की समीक्षा करते हुए एक समीक्षक ने लिखा,‘‘बलराज साहनी के अभिनय में प्रतिभा का स्पर्श है।’’ तो वहीं सोवियत संघ के एक फ़िल्मकार ने उनकी शानदार अदाकारी पर कहा,‘‘बलराज साहनी के चेहरे पर एक संसार चित्रित है।’’

‘दो बीघा ज़मीन’ में निर्देशक बिमल रॉय ने कोलकाता का कलात्मक फ़िल्मांकन किया है। फ़िल्म में कोलकाता शहर एक किरदार की तरह आया है। साल 1956 में जब वेनिस फ़िल्म समारोह में यह फ़िल्म दिखाई गई, तो पश्चिम के लोग कोलकाता शहर को देखकर हैरान हो गए। किसी फ़िल्म के ज़रिये एक शहर को देखना, उनके लिए एक नया तजु़र्बा था।

‘दो बीघा ज़मीन’ में गीत-संगीत के लिए हालांकि बहुत कम गुंजाइश थी। फिर भी गीतकार शैलेन्द्र और संगीतकार सलिल चौधरी ने फ़िल्म की सिच्युएशन के हिसाब से मानीखे़ज गीत और संगीत दिया है। ख़ास तौर पर ‘हरियाला सावन ढोल’, ‘धरती कहे पुकार के’ और ‘अजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा’। गीत ‘हरियाला सावन ढोल’ का नृत्य निर्देशन गीतकार प्रेम धवन ने किया है। यही नहीं इस गीत में वे बाकी लोगों के साथ थिरकते भी दिखते हैं।

सलिल चौधरी ने ‘धरती कहे पुकार के’ गीत की धुन रूस की रेड आर्मी के मार्चिंग सांग से मिलती-जुलती बनाई है। वहीं जनवादी गीतकार शैलेन्द्र ने ‘अज़ब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा’ गीत में अपनी जनपक्षधरता दिखाते हुए लिखा है: परबत काटे सागर पाटे महल बनाए हमने, पत्थर पे बगिया लहराई फूल खिलाए हमने। हो के हमारी हुई न हमारी, अलग तोरी दुनिया हो मोरे रामा।

यह बतलाना भी लाज़िमी होगा कि फ़िल्म ‘दो बीघा ज़मीन’ में इप्टा से जुड़े रहे अमर शेख़, दशरथलाल और बिशन खन्ना आदि ने भी छोटी-छोटी भूमिकाएं की थीं। ‘दो बीघा ज़मीन’, वाक़ई निर्देशक बिमल रॉय की एक शाहकार फ़िल्म है। सेल्युलाइड के पर्दे पर उन्होंने जैसे एक संवेदनशील कविता लिखी है। हिंदी सिनेमा में इस फ़िल्म का हमेशा ऑल टाइम क्लासिक का दर्ज़ा रहेगा। ‘दो बीघा ज़मीन’, वह फ़िल्म है जिससे हिंदी सिनेमा में नई धारा का उदय हुआ।

हिंदी सिनेमा के आधार स्तंभों में से एक निर्माता-निर्देशक बिमल रॉय, आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फ़िल्में ख़ास तौर पर ‘दो बीघा ज़मीन’ को कोई भुला नहीं पाएगा। सात दशक पहले, अपनी इस फ़िल्म के ज़रिए उन्होंने जो किसानों और उनकी ज़मीन के सवाल उठाए थे, उनका जवाब आज भी मुल्क के कर्णधारों के पास नहीं है।

खे़ती-किसानी, किसानों के लिए दिन-प्रतिदिन घाटे का सौदा बनती जा रही है। ज़्यादातर जगह वे किसान से खे़तिहर मज़दूर बनकर रह गये हैं। आज गांवों में भले ही पहले की तरह साहूकार और ज़मींदार नहीं हैं, लेकिन उनकी जगह जिस कॉर्पोरेट फ़ार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग ने ली है, वह उनसे भी ख़तरनाक हैं। उनके इरादे और भी ज़्यादा ख़तरनाक। किसानों से उनकी ज़मीन और उपज को बेचने का अधिकार छीनकर, ये अदृश्य ताकतें किसानों को अपना बंधुआ मज़दूर बनाना चाहती हैं।

(ज़ाहिद ख़ान स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

+ There are no comments

Add yours