भारत के राजनीतिक परिसर में बड़ी विचित्र परिस्थिति सामने खड़ी हो गई है। लोग ऐसे मुद्दों पर बात करने लगते हैं, जिनका जन-जीवन से कोई सीधा और वास्तविक सरोकार ही नहीं होता है। हल्के ढंग से कहा जाये तो पिछले कुछ दिनों तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव महसूस करनेवाले लोग ‘जय श्री राम’ का उद्घोष अपने राजनीतिक विरोधियों को चिढ़ाने और भड़काने के लिए किया करते थे। 2024 के आम चुनाव से निकले खंडित जनादेश के बाद एक और विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है। अब ‘जय संविधान’ कहनेवालों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ी चिढ़ हो रही है। लोकसभा के स्पीकर तो इस चिढ़ के इस मामले में उदाहरण ही बन गये। उन्होंने वरिष्ठ सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ जैसा व्यवहार किया, वह कहीं से शोभनीय नहीं माना जा सकता है।

असल में इस बार के चुनाव में केंद्रीय मुद्दा संविधान और लोकतंत्र बन गया, क्योंकि देश के लोगों के बीच ऐसा मनोभाव उत्पन्न हो गया था कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के मन में संविधान और लोकतंत्र के प्रति जरा भी सम्मान और समर्पण नहीं रहा है। इस बात में, कुछ-न-कुछ सचाई है भी। वैसे तो कहने के लिए नेता लोग यानी सत्ताधारी और सत्ताकांक्षी दोनों ही समूह के लोग जनता, संविधान और लोकतंत्र की बात बार-बार उठाते ही रहते हैं। लेकिन, वास्तव में यह सत्ताकांक्षी समूह, कहा जा सकता है प्रतिपक्ष, के राजनीतिक आकाश में अधिक जोर से गूंजनेवाले शब्द हैं। इन दिनों ये शब्द सत्ताकांक्षी समूह यानी प्रतिपक्ष की राजनीति में ही नहीं आम लोगों के बीच भी अधिक गूंज रहे हैं।

आम लोगों के भी मन में यह बात गहरे पैठ और बैठ गई है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी संविधान और लोकतंत्र का हुलिया का बदलना चाहते हैं। पूरी ताकत मिल गई तो जरूर बदल देंगे। यह बेहद जन-संवेदनशील मुद्दा है। इसकी अतिरिक्त जन-संवेदनशीलता का प्राथमिक कारण इस संविधान में समकारक आरक्षण की व्यवस्था का होना है। लेकिन विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि बात इतनी-सी नहीं है।

भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने लक्षित किया था कि भारत का इतिहास बौद्ध और ब्राह्मण के बीच के संघर्ष का इतिहास है। बाबासाहेब का यह कहना भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संघर्ष में निहित गैर-बराबरी की महत्त्वपूर्ण विलक्षणताओं का समाहार है। समानता के अ-स्थाई और अ-समानता के स्थाई होने और इनकी सापेक्षता की बात फिलहाल रहने भी दें तो भी बाबासाहेब के बौद्ध और ब्राह्मण के बीच के संघर्ष के इस कथन का बहुविध विश्लेषण किया जा सकता है। यहीं यह भी कहना जरूरी है कि बौद्ध और ब्राह्मण के बीच चले इस लंबे और ऐतिहासिक संघर्ष में ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को राज्य के शासकीय सिद्धांत ने पूरी तरह से पराजित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों ने कभी इस पराजय को माना नहीं। यह अलग बात है कि संवैधानिक रूप से कई वर्जित आचरण को सामाजिक प्रचलन में वर्चस्वशाली शक्तियों ने अभी भी जारी रखा है। वर्चस्वशाली शक्तियों का ही दबदबा रहा है। अकारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित गढ़ गुजरात में 12वीं कक्षा की समाजशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में बौद्ध धर्म के संदर्भ में विवादास्पद पाठ शामिल कर लिया गया।

आजादी के आंदोलन के दौरान और बाद में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और व्यवस्था संचालकों के मन में कहीं-न-कहीं यह भाव था कि धर्म के आधार पर विभाजित और चोटिल राजनीतिक राष्ट्र की सामाजिक संरचना में तत्काल बदलाव की कोशिश विघटनकारी हो सकती है। हिंदू समाज में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था का मूल हिंदू धर्म में ही निहित है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान में वर्ण-व्यवस्था के उन्मूलन के लिए पर्याप्त प्रावधान कर लिये गये, क्योंकि संविधान सभा में तर्क-वितर्क से बुद्धिमत्ता की बात करना उतना मुश्किल नहीं था जितना अधिक मुश्किल था विभाजन के जख्म का इलाज किये बिना सामाजिक रूप से संवैधानिक प्रावधान को लागू करना। दूसरी बात यह भी महत्त्वपूर्ण है कि आजादी के बाद भी कानून को लागू करनेवाला मुख्य शासकीय ढांचा वही रख लिया गया जो संविधान के लागू होने के पहले से चला आ रहा था। जाहिर है कि नई संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के प्रति पुराने शासकीय ढांचा के मन में न चुनौती का सही-सही बोध था और न उत्साह की आवश्यक मात्रा थी। बाद में संवैधानिक रूप से पराजित वर्चस्वशाली शक्तियों ने इसका अर्थ यह निकाला कि संविधान कुछ भी कहे, उनकी अपनी ‘व्यवस्था’ के जारी रहने में कोई बाधा नहीं है, यानी जैसा चलता आया है, वैसा ही चलता रहेगा।

एक बात याद रखनी चाहिए कि वर्ष 1952, 1957 और 1962 के आम चुनाव में लोकसभा की सबसे बड़ी प्रतिपक्षी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) थी और दूसरी प्रतिपक्षी सोशलिस्ट पार्टी थी। हालांकि इनकी संख्या दहाई को बस छू ही रही थी, जो राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावी भी नहीं थी। संख्या कम थी, लेकिन क्रम वर्धमान था। यह सच है कि इनकी विचारधाराएं हु-बहू एक ही नहीं थीं। उनमें फर्क था, ढांचागत फर्क था अंतर्वस्तुगत फर्क नहीं था। उनके रंग में भी तना फर्क नहीं था। हां यह महत्त्वपूर्ण है कि फर्क रंग के गाढ़ेपन में था। मतलब यह कि उनके राजनीतिक लक्ष्य में फर्क नहीं था, राजनीति में फर्क था। इन की ‘राजनीति’ ने अवश्य ही इन्हें दिनोदिन कमजोर और अंततः बहुत कमजोर कर दिया। इनमें सबसे अधिक राजनीतिक क्षति वामपंथी राजनीति को हुई। इसके कारण का विश्लेषण अधिक गंभीरता से अलग से किया जा सकता है जो आनेवाले समय में बहुत नहीं भी तो कुछ काम का जरूर हो सकता है।

1925 में गठित राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की विचारधारा इन सबसे न सिर्फ भिन्न है, बल्कि बिल्कुल ‘विपरीत’ है। यह ‘भिन्नता’ रंग में भी है और बनावट एवं लक्ष्य में भी। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ भले ही अपने को सांस्कृतिक संगठन के रूप में पेश करे, है वह पूरी तरह से राजनीतिक। जब चुनाव का चलन शुरू नहीं हुआ था। तब तक उसे कोई खास परेशानी नहीं थी। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ चुनाव की राजनीति में नहीं था। हिंदू महासभा तो जरूर चुनावी राजनीति में थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद हिंदुत्व की राजनीति कई कदम पीछे चली गई थी।

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की चुनावी दिलचस्पी का कुछ-न-कुछ अनुमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्षता में 21 अक्तूबर 1951 को अखिल भारतीय जन संघ की प्रेरणा से हो सकता है। इसमें महत्त्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ ने चुनावी राजनीति के लिए अखिल भारतीय जन संघ का गठन किया था। इसलिए यह कहना और मानना कठिन है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ का राजनीति या चुनाव की राजनीति से कोई संबंध नहीं है, या राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ महज एक सांस्कृतिक संगठन है। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की संस्कृति की समझ कुछ और ही है, जिसे कम-से-कम वह नहीं समझ सकता है जो उसमें शामिल नहीं है।

फिर कहें, अखिल भारतीय जन संघ का गठन 21 अक्तूबर 1951 की तारीख में चुनाव के महज चार दिन पहले हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष बने। इस प्रसंग में हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद उल्लेख भी जरूरी है। ध्यान में होना ही चाहिए कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव 25 अक्तूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुआ था।

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की विचारधारा के मूल में यह बात बीज-स्वरूप है कि भारत का आर्थिक और सामग्रिक विकास हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत ही हो सकता है। जाहिर है कि इसमें वर्ण-व्यवस्था का समर्थन शामिल है। इसके लिए हिंदू वर्ण-व्यवस्था, इस वर्ण-व्यवस्था की धर्म-चर्या और सामाजिक सम्मान के संदर्भों में कारगर बदलाव किये बिना वह सामाजिक समरसता और आर्थिक प्रगति के लक्ष्य को हासिल करने का वैचारिक हौसला रखती आई है। जाहिर है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ आरक्षण जैसी किसी भी समकारक संवैधानिक प्रावधान के सिद्धांत के खिलाफ है।

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और हिंदुत्व की राजनीति का ऐसा विचार भारत के संविधान के बिल्कुल विपरीत है। भारत के संविधान में वर्ण-व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प है। महात्मा गांधी ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को हिंदुत्व के लिए खतरा बताया था। महत्त्वपूर्ण यह है कि भारत का संविधान भी हिंदुत्व और हिंदुत्व की राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के विचारक इस बात को शुरू से ही समझते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ से जुड़े लोगों के मन में इस संविधान और इस संविधान से संचालित एवं रक्षित लोकतंत्र के लिए पर्याप्त सम्मान और समर्पण का नितांत अभाव ही रहा है।

इस पृष्ठभूमि में अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के बल पर पिछले दस साल के नरेंद्र मोदी के शासन-काल में संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति रुख और रवैया के साथ कॉरपोरेट की मैत्री, मिलीभगत की राजनीति, रोजी-रोजगार के प्रति लापरवाही, शिक्षा-परीक्षा कि दुर्नीति, घृणा का प्रसार, किसान आंदोलन ही नहीं किसी भी प्रकार की अ-सहमति और आंदोलन के प्रति अ-लोकतांत्रिक एवं अ-सहिष्णु व्यवहार, चुनावी तानाशाही आदि-आदि से परेशान आम लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व उनके जीवन में किसी बड़ी उपद्रवी दखलंदाजी की कोशिश कर रहा है। इस के पहले कि नरेंद्र मोदी निरंकुश ताकत हासिल कर सकें जनता ने, जिस गरीब जनता ने पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों के अतिवादी रुझान को खंडित करने के लिए खंडित जनादेश जारी कर दिया। पक्ष और प्रतिपक्ष का इस हाल में पहुंचना लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं हो सकता है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार स्थिर और अपने मजबूत दिखने के लिए जितना ताम-झाम कर ले, कॉरपोरेट मित्रों एवं ‘अन्य मित्रों’ की मदद से जितनी भी कोशिश कर ले अगले चुनाव की घोषणा होने तक अपनी भंगुरता से उसे मुक्ति नहीं मिल सकती है। भले ही पांच साल सरकार चल भी जाये, लेकिन ‘अब गई, तब गई’ के मुहावरे से भारतीय जनता पार्टी अपना पीछा आसानी से नहीं छुड़ा सकती है। यह भी सच है कि भारत का लोकतंत्र भी बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती है।

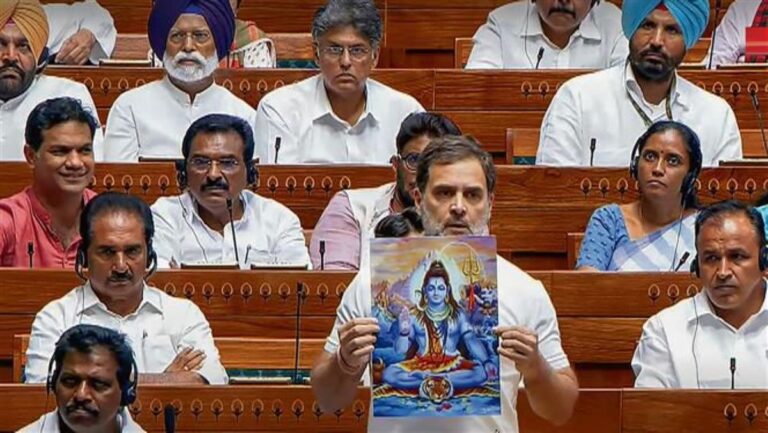

जिस ढंग से नीट पेपरलीक के मामले में जेडीएस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री, वरिष्ठ सहयोगी श्री एच.डी देवगौड़ा को भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाषण को रोककर राज्यसभा में बोलने दिया गया और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया यह प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र और समावेशी राजनीति के लिए चिंता का कारण है।

ये चिंताएं अपनी जगह, सवाल है कि ‘जय संविधान’ से चिढ़ और धरती की बढ़ती धड़कनों के बीच ‘खेत-खलिहान’ का क्या होगा?

(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)