“मैं और मेरा परिवार पिछले 15 सालों से गन्ना कटाई का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी इतनी कम आमदनी है कि मेरे द्वारा लिया गया कर्ज भी हम मुकद्दम (ठेकेदार) को चुका नहीं पाते हैं। इसलिए फिर सालों साल इसी काम में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमें उसे पेशगी का डेढ़ गुना अधिक ब्याज चुकाना होता है। यदि यह कर्ज चुकता नहीं होता है तो फिर अगले साल उसी मुकद्दम के साथ जाना होता है। जहां वह हमें मिलने वाली 375 रुपए मजदूरी में से अपना पैसा काट लेता है। जिसके बाद मेरे पास इतने कम पैसे बचते हैं कि परिवार पालने के लिए मुझे उससे फिर से कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह मैं और मेरा परिवार पिछले 5 सालों से कर्ज के इसी भंवर जाल में फंसा हुआ है।”

यह कहना है 45 वर्षीय आदिवासी मजदूर उलूसया भाई गवली का जो दक्षिण गुजरात में बड़े पैमाने पर उगाये जाने वाले गन्ना के खेतों में प्रवासी मज़दूर के रूप में काम करते हैं। वह गुजरात के डांग जिला से रोज़ी रोटी कमाने के उद्देश्य से वलसाड में गन्ना के खेत में काम करते हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी से भी कम इन्हें और इनके जैसे लाखों मज़दूरों को मज़दूरी अदा की जा रही है। जिसके कारण इन मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। क़र्ज़ लेकर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें एक बार फिर से कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ता है।

दरअसल महाराष्ट्र की सीमा से सटे गुजरात के दक्षिण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसकी वजह से यह क्षेत्र बहुत बड़ी मात्रा में चीनी के उत्पादन के तौर पर जाना जाता है। गुजरात के डांग, वलसाड, तापी, सूरत, नर्मदा और महाराष्ट्र के सकरी, धूलिया, नंदुरबार, अक्कलकुवा आदि जिले गन्ने की खेती व चीनी मिलें बाहुल्य क्षेत्र के तौर पर जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों में गुजरात के डांग, तापी और सूरत तथा महाराष्ट्र के धुलिया और नंदुरबार आदिवासी बाहुल्य जिलों से लाखों की संख्या में आदिवासी मजदूरों को परिवार सहित गन्ना काटने के लिए लाया जाता है।

इसके अतिरिक्त हाल के कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश के धडगांव, शिरपुर, चालिसगांव और बलवानी जिलों के मजदूरों को भी इन क्षेत्रों में गन्ना काटने तथा वलसाड, नवसारी, सूरत, नर्मदा और भरूच के चीनी मिलों में काम कराने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। जहां इन मजदूरों से न केवल 14 घंटों से भी ज्यादा समय तक काम करवाया जाता है बल्कि न्यूनतम मजदूरी भी अदा नहीं की जाती है। इतना ही नहीं, अक्सर सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर इनसे मजदूरी के मिले पैसों में से भी कुछ पैसे काट लिए जाते हैं।

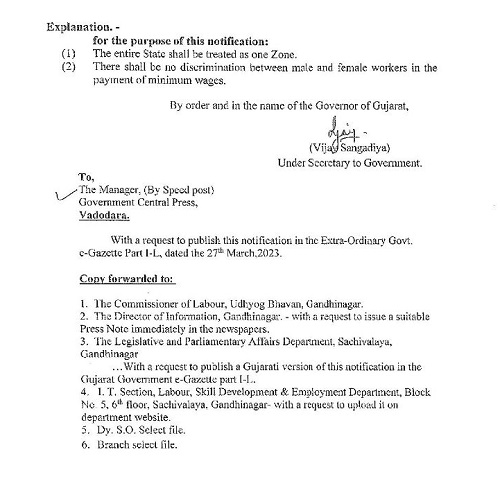

2015 से मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी और अन्य मुद्दों पर गुजरात सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी तय की गई थी। उस समय विधानसभा में राज्य के तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा था कि लगभग तीन लाख श्रमिक गन्ना कटाई एवं लोडिंग कार्य में लगे हैं। जिनकी न्यूनतम मजदूरी दर दिनांक 01/04/2023 से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या KHR/2023/ दिनांक 27/03/2023 द्वारा 27/LVD/10/2013/137375 (P.F) M(2) के माध्यम से गन्ना कटाई करने वाले मजदूरों के लिए 476 रुपए प्रति टन का भुगतान करने का विज्ञापन प्रकाशित किया था। लेकिन साल 2023-24 के दौरान न्यूनतम मजदूरी 476 रुपए में से प्रति मजदूर 101 रुपए की कटौती की जा रही है।

जिसका एक उदाहरण तापी जिले में संचालित दादरिया शुगर फैक्ट्री है। जहां बिल न्यूनतम मजदूरी 476 रुपए के अनुसार बनाया गया है लेकिन इसमें से 21 रुपए अन्य सुविधाएं तथा 80 रुपए मुक़द्दम (मजदूर उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार) कमीशन प्रति टन काटा जाता है। इस प्रकार मजदूरों को 375 रु प्रति टन भुगतान किया जा रहा है। इस वर्ष दक्षिण गुजरात की सभी चीनी मिलों में लगभग 90 लाख टन गन्ना पेराई होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार सभी चीनी मिलों में 375 रुपये प्रति मज़दूर के मजदूरी का भुगतान किया जाए तो 91 करोड़ से भी कम भुगतान किया जायेगा, जो एक प्रकार से इन गरीब आदिवासी मजदूरों का शोषण है।

इस संबंध में महाराष्ट्र के धुले जिले के 40 वर्षीय आदिवासी मजदूर चिंतामन दशरथ पवार कहते हैं कि “हम गन्ना काटने वाले मजदूरों का जीवन तो मालिकों व ठेकेदारों का कर्जा चुकाने में ही बीत जाएगा, क्योंकि हमारी मजदूरी बहुत कम है। हालांकि सरकार ने तो हमारी मजदूरी बढ़ा दी है लेकिन मिल मालिक हमें बढ़ा हुआ मजदूरी दे नहीं रहें हैं।”

वह कहते हैं कि “देश में कहीं भी कर्जे का इतना ब्याज ही शायद कोई लेता होगा। हमारा मुकद्दम हमें जो कर्ज देता है, उसका 6 महीने में ही हमसे डेढ़ गुणा वसूल करता है। इस कर्जे को चुकाते चुकाते हमारे सालों साल निकल जाते हैं। इस कर्ज को चुकाने के लिए घर की महिलाएं भी हमारे साथ 12 से 14 घंटे मजदूरी करती हैं, लेकिन फिर भी हम इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाते हैं और अंततः हमें फिर से क़र्ज़ लेना पड़ता है।”

वह बताते हैं कि “मज़दूरों के रहने वाले स्थान पर महिलाओं के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। उचित खानपान के अभाव में अधिकतर महिला मज़दूर कुपोषित और बीमार रहती हैं। लेकिन उन्हें इसी हालत में खेतों में काम करनी पड़ती है।यदि वह नहीं करेंगी तो मज़दूरी कट जाएगी।”

हालांकि पिछले महीने 11 मार्च को मजदूर अधिकार मंच के प्रतिनिधियों ने दादरिया शुगर फैक्ट्री के एमडी और राज्य प्रबंधक से मुलाकात की और न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने के मामले से उन्हें अवगत कराया। इस संबंध फैक्ट्री प्रबंधक अजीत पाटिल कहते हैं कि “हम अपनी मनमानी से मजदूरों का मजदूरी बढ़ाते या घटाते नहीं हैं बल्कि गुजरात राज्य सहकारी चीनी उद्योग संघ ने एक पत्र जारी कर जिस प्रकार से मजदूरों का भुगतान करने का निर्णय लिया है, हम भी संघ के कथनानुसार मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं”।

इस संबंध में मजदूर अधिकार मंच, डांग के के सचिव जयेशभाई गामित कहते हैं कि “मैं स्वयं मंच की ओर से गांधीनगर जाकर श्रम अधिकारी, गांधीनगर से मुलाकात किया था और आवेदन देकर पूर्व में ही मजदूरी से संबंधित सारे मामले से उन्हें अवगत करा दिया था, ताकि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान श्रम अधिकारी की उपस्थिति में किया जा सके, लेकिन विभाग की ओर से इस मामले गंभीरता से कोई ध्यान नहीं दिया गया।ऐसा लगता है कि सहकारिता विभाग और श्रम विभाग की उदासीनता के कारण ही मिल मालिकों द्वारा गन्ना कटाई के गरीब आदिवासी मजदूरों का शोषण किया जा रहा है।” वह प्रश्न करते हैं कि “क्या सरकार द्वारा बनाये गये कानून इस तरह लागू किये जायेंगे कि सरकारी व्यवस्था न्यूनतम वेतन को धरातल पर उचित रूप से लागू भी न करा सकें?”

वास्तव में, हमारे देश में खेतों से लेकर छोटे बड़े विभिन्न व्यवसायों में लाखों मजदूर कार्यरत हैं। इनमें एक बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की है। जो लगभग सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं। इन मजदूरों में आधी संख्या महिलाओं की है, जो शौचालय और माहवारी के दौरान प्राप्त होने वाली बुनियादी हक से भी वंचित होकर लगातार मजदूरी करती हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। वहीं शोषण तो जैसे इनका मुकद्दर लिखा गया है। हालांकि इन मजदूरों का शोषण न हो, इसी उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानून बनाया गया है। जिसमें न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रावधान किया गया है ताकि औद्योगिक और कुछ अन्य उत्पादक व्यवसायों में काम करने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार के आर्थिक शोषण से बचाया जाए।

लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि यह मजदूर न्यूनतम मजदूरी से वंचित होने के साथ साथ शोषण का भी शिकार हैं। इनमें अधिकतर प्रवासी और आदिवासी मजदूरों की संख्या है। जो काम की तलाश में इन क्षेत्रों का रुख करते हैं।सच तो यह है कि गन्ना उत्पादन से लेकर उसे शक्कर बनाने के लिए मिलों तक पहुंचाने वाले इन प्रवासी गरीब और आदिवासी मज़दूरों का जीवन न्यूनतम मज़दूरी के अभाव और क़र्ज़ के बोझ तले कड़वा हो चुका है।

(गुजरात के अहमदाबाद से अमूल पवार की ग्राउंड रिपोर्ट)