हमारे देश में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक का स्थान और सर्वोच्च संवैधानिक हैसियत प्राप्त है। इसका चाहे कितना भी महिमा मंडन कर लें, सच यही है कि इसे महज एक शोभा का पद ही बनाकर रखा गया है। लगभग वैसा ही, जैसा इंग्लैंड में राजा या रानी का पद होता है। संसदीय शासन संसदीय प्रणाली में यह स्वाभाविक और उचित भी है। आखिर लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित सरकार और उसके मुखिया, यानी प्रधानमंत्री के पास ही होती है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही ‘नियुक्त’ करता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति होती है। मगर उसके बाद शासन के संचालन में उसकी भूमिका प्रायः समाप्त हो जाती है।

कहने को, संविधानत: प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के ‘प्रसादपर्यंत’ (जब तक राष्ट्रपति चाहे) ही रह सकता है। राष्ट्रपति जिसे चाहे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। वह प्रधानमंत्री (सरकार) को बर्खास्त भी कर सकता है। मगर यह सिर्फ कागजी बात है। कोई सरकार लोकसभा में बहुमत के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। इसलिए राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, जिसके बारे में वह आश्वस्त हो कि उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन हासिल है।

खंडित जनादेश होने पर दुविधा होती है, मगर अब तक, एक अपवाद को छोड़ कर, सभी राष्ट्रपति ऐसा ही करते आये हैं। सभी के निर्णय सही साबित हुए हैं। सिर्फ एक बार वर्ष 1996 में राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा का जल्दबाजी में लगाया अनुमान गलत निकला। उन्होंने भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेई को सरकार बनाने का न्योता दे दिया था। जबकि भाजपा बहुमत के आँकड़े से कोसों दूर थी। नतीजा? सरकार तेरह दिन में गिर गयी। विश्वास मत पर चर्चा पूरी होने के पहले ही वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया। संविधान के प्रावधानों और उपर्युक्त प्रकरण से भी स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ‘किसी को भी’ प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। करेगा तो उसकी ही भद्द पिटेगी, जैसा 1996 में हुआ था।

राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक/कानून अमल में आता है राष्ट्रपति ही तमाम महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। केंद्र सरकार का सारा फैसला/ आदेश राष्ट्रपति का फैसला माना जाता है। प्रोटोकॉल में पहले नंबर पर राष्ट्रपति होता है। उसके बाद उप-राष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री का नंबर आता है। लेकिन हम जानते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति वही बनता है, जिसे सत्ता पक्ष यानी प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। कभी-कभी पर्याप्त संख्या बल न हो तो समझौता करना पड़ता है।

आम तौर पर सत्ता पक्ष की पसंद और मर्जी का ही राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति बनता है। इस पसंद का कोई स्पष्ट पैमाना नहीं है। सबसे पहली पसंद वह जो प्रधानमंत्री और सरकार के कामकाज में बाधक न बने। पढ़ने सुनने में जितना भी बुरा लगे, लेकिन व्यवहार में वह ‘यस मैन’ या ‘रबर स्टैंप’ ही होता है एक तरह से यह उचित भी है, क्योंकि सत्ता के दो केंद्र नहीं हो सकते। दोनों के बीच गाहे बगाहे प्रतिष्ठा और अहं का सवाल आ जाये, तो नुकसान देश का ही होगा। फिर भी राष्ट्रपति पद का महिमा मंडन होता रहता है!

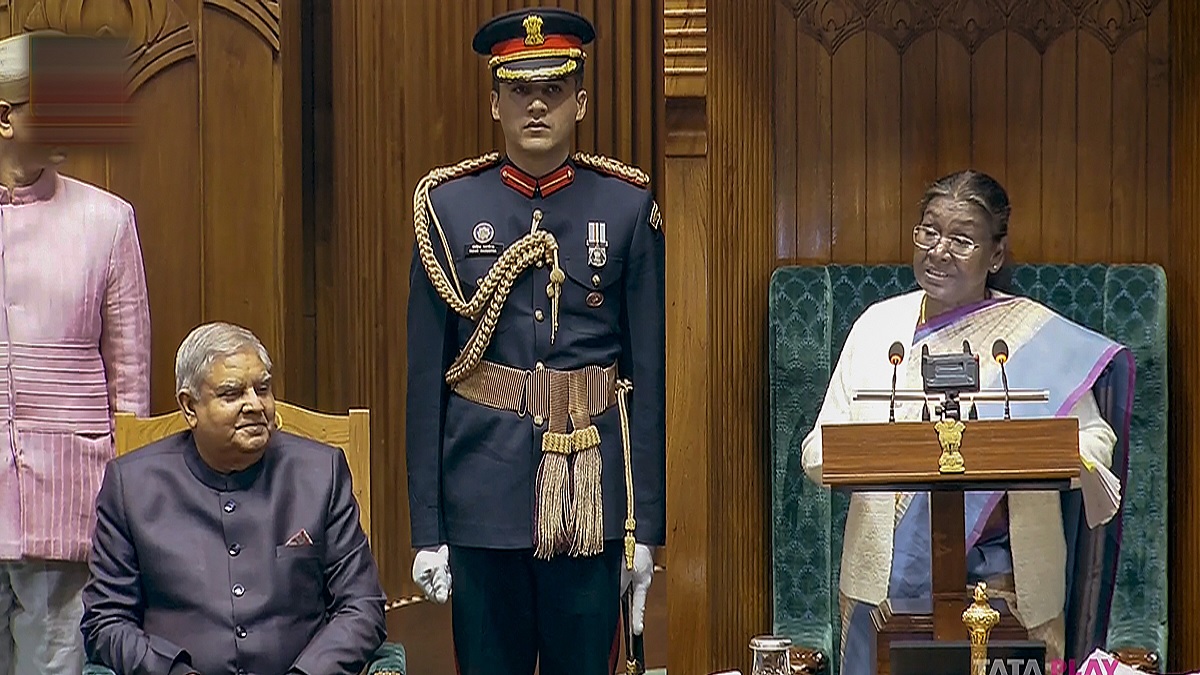

अभी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हो रही है। पर वह अभिभाषण क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा अपनी भावी योजनाओं और अपनी ही प्रशंसा के लिए तैयार दस्तावेज, जिसे राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा जाता है। विपक्षी सांसद भी सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन बार बार ‘राष्ट्रपति’ पर गलत दावे करने, झूठ बोलने जैसे आरोप लगाते हैं, जबकि अभिभाषण में राष्ट्रपति का लिखा कुछ नहीं होता। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने भाषण में कहा भी, कि इस तरह की अनर्गल और तथ्यहीन बातें राष्ट्रपति के मुंह से कहलवा कर सरकार ने राष्ट्रपति पद की मर्यादा धूमिल की है।

राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्यों के अलावा विधानसभाओं के सदस्य भी मतदाता होते हैं। इसलिए कई बार लोकसभा में बहुमत के बावजूद राज्य की विधानसभाओं में पर्याप्त संख्या न होने से सत्तारूढ़ दल को राष्ट्रपति पद के लिए समझौता करना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल बचा हुआ है, इस बीच में लोकसभा का चुनाव हो गया और सरकार बदल गयी। यानी जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा आदमी राष्ट्रपति बना था, उससे भिन्न विचारधारा के लोगों की सरकार बन गयी। ऐसे में स्वाभाविक ही उस सरकार का तैयार भाषण राष्ट्रपति को नापसंद हो सकता है। फिर भी लाचारी है कि उसे ही पढ़ना पड़ेगा। विधानसभा में राज्यों में तो बहुधा ऐसी स्थिति आती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए सहमत ना होते हुए भी अभिभाषण पढ़ने की यह विवशता- अटपटी नहीं लगती है?

हालांकि अनेक राष्ट्रपतियों ने समय-समय पर प्रधानमंत्री और सरकार से अपनी असहमति दर्ज करायी है। अनेक मुद्दों पर अड़े भी हैं। इसकी शुरुआत पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद से हो गयी थी। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने और हिंदू कोड बिल के सवाल पर, प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से भिन्न स्टैंड लिया था। हिंदू कोड बिल के संदर्भ में यह बयान तक दे दिया था कि राष्ट्रपति कैबिनेट द्वारा मंजूर हर फैसले या विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि कांग्रेस के अंदर ही विरोध को देखते हुए हिंदू कोडबिल का मुद्दा उस समय टाल दिया गयाम इसलिए टकराव की नौबत नहीं आयी।

1977 के बाद से जब अलग-अलग दलों की सरकारें बनने लगीं, तो कुछ मौके आये, जब राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ दल में वैचारिक दूरी थी। तब कुछ राष्ट्रपतियों ने अलग स्टैंड भी लिया। लेकिन अभिभाषण पढ़ने पर किसी राष्ट्रपति ने अपनी असहमति जताई हो, यह जानकारी नहीं है। संभव है, अभिभाषण के किसी अंश पर राष्ट्रपति ने आपत्ति की और सरकार ने उस पर गौर करके उसको बदल दिया हो; या सरकार बदलने पर तैयार नहीं हुई तो राष्ट्रपति ने उसे ही पढ़ा। यानी अभिभाषण सभी राष्ट्रपति मन मार कर पढ़ते रहे हैं।

प्रसंगवश, राष्ट्रपति पद की कितनी अहमियत है, इसे जेपी बखूबी समझते थे। प्रवीण कुमार झा की पुस्तक ‘जेपी : नायक से लोकनायक तक’ का एक प्रसंग देखें- “1969 में जाकिर हुसैन की असमय मृत्यु के बाद इंदिरा जी ने जेपी के पास राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव भेजा। जेपी ने कहा, ‘इस देश का राष्ट्रपति तो कठपुतली होता है। मैं बन कर क्या करूंगा?’ इस तरह ‘पलायनवादी’ ने भारत का सर्वोच्च पद भी छोड़ दिया। ‘पद क्यों छोड़ा?’ का उत्तर इस प्रश्न में निहित है कि पद क्यों दिया गया…?’ उत्तर का अनुमान पाठक लगा सकते हैं। लेखक के मुताबिक, ‘इंदिरा जी ने अपने पिता के प्रिय मित्र जयप्रकाश चचा को करीब से देखा था। वह शायद जानती थीं कि यह सोया हुआ शेर है, जिसे पिंजरे में बंद करना ही बेहतर। अगस्त क्रांति, 1942 के नायक के लिए “इंदिरा कैन नेवर बी इंडिया… ’’

राष्ट्रपति और राज्यपाल पद की अपनी अहमियत है। उन्हें किसी अन्य का लिखा अभिभाषण पढ़ने के दायित्व (या ‘बोझ’) से मुक्ति मिलनी चाहिए।

(श्रीनिवास वरिष्ठ पत्रकार हैं)