भारत संघ की नई राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई है। इस बार का चुनाव भारत के इतिहास में इसलिए अति-महत्त्वपूर्ण था कि इस के संविधान और लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप पर संरचनागत खतरा छा गया था। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था कि संविधान अच्छे हाथ में रहने से अच्छा और गलत हाथ में पड़ने से बुरा हो सकता है। बाबासाहेब ने ऐसा क्यों कहा होगा! यह काल्पनिक सवाल है। काल्पनिक होने के बावजूद बिल्कुल निराधार नहीं है।

बाबासाहेब के इस कथन में उपदेश नहीं एक तरह की चेतावनी है। आजादी के आंदोलन और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े या साक्षी रहे हमारे पुरखों के समक्ष संदर्भ बिल्कुल साफ रहने के चलते उनकी समझ में बाबासाहेब की बात आ गई होगी। लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे संदर्भ धुंधला होता गया और हम उनके कहे को या तो भूलते चले गये या फिर चेतावनी की तरह से न पढ़कर उपदेश की तरह पढ़ने लग गये। आज उनके कहे को चेतावनी की तरह से पढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न पक्षों से उठी बातों का पुनर्पाठ करना चाहिए। यहां सप्रसंग चर्चा कठिन है, इसलिए उन संदर्भों को याद करने तक ही सीमित रहना होगा।

आजादी के आंदोलन में किसकी क्या भूमिका थी, इस पर निर्णय करने या टटोलने से हम वर्तमान की समस्याओं को समझने और बाबासाहेब की चेतावनी को पढ़ने की कोशिश से दूर हो जायेंगे। इसलिए इतना याद करना काफी है कि भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया देश-विभाजन जैसी बड़ी और दुखद घटना के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। निश्चित ही बाबासाहेब की इस चेतावनी में भारत संघ के भविष्य में सामाजिक श्रेष्ठानुक्रमिकता, आर्थिक विषमता, आस्था और विश्वास के सवाल को विषय बनाकर सांप्रदायिक आधार पर आशंकित अशांति के खतरों से बचाने की गहरी चिंता रही होगी।

आजादी के इतने दिन बाद आज भारत में सामाजिक श्रेष्ठानुक्रमिकता, आर्थिक विषमता और सांप्रदायिकता की वास्तविक स्थिति क्या है! समाज में जात-पात की भावना और स्थाई वर्चस्व के अहंकार से उत्पन्न भेद-भाव के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। श्रेष्ठानुक्रमिकता का बोध समाप्त नहीं भी तो शिथिल जरूर हो गया है। भेद-भाव है, जिसके पीछे वर्चस्व के अहंकार का प्रभाव है।

भेद-भाव को समाप्त करने के लिए वर्चस्व, खासकर स्थाई वर्चस्व का आधार समाप्त करना होगा। चूंकि श्रेष्ठानुक्रमिकता का बोध कुछ हद तक शिथिल है इसलिए यह अभी किसी बड़े संकट के रूप में नहीं देखा जा रहा है। लेकिन इस संकट के होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। आर्थिक विषमता की स्थिति भयावह है। वाम-राजनीति आर्थिक विषमता के दुष्प्रभाव के दीर्घकालिक निदान का रास्ता ढूंढते हुए राजनीतिक एजेंडा बनाती-बदलती रहती है। इस समय उसकी भूमिका सकारात्मक किंतु सीमित दिखती है। मजदूरों, किसानों और आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदानों पर ठहरी हुई आबादी के बीच गैर-संसदीय राजनीति में सिमटकर रह गई प्रतीत होती है। व्यापक रूप से आर्थिक मुद्दों के आधार पर लोगों को एकजुट या लामबंद करना या होना संभव नहीं होता है, कारण एक नहीं, अनेक हो सकते हैं। लेकिन इस स्थिति का परिणाम एक ही है, एकजुटता का अभाव।

यहां एक कारण का उल्लेख जरूरी है। वाम-राजनीति में यह तय नहीं हो पाया है कि वर्ग अधिक महत्त्वपूर्ण है या जाति-वर्ण अधिक महत्त्वपूर्ण है। इतना तो माना ही जाना चाहिए कि भारतीय संदर्भ में जाति-वर्ण कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। असल निर्णायक संघर्ष पूंजीवाद के साथ है या ब्राह्मणवाद के साथ है? वाम-राजनीति में इसका बेधड़क जवाब मिलता है, दोनों के साथ है। सामाजिक न्याय की राजनीति से संबद्ध और इसके लिए प्रतिबद्ध दलों के नेता भी कहेंगे दोनों के साथ है। लेकिन आम तौर पर वाम-राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति के बीच कोई ताल-मेल नहीं बैठता है। क्योंकि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद से संघर्ष में प्राथमिकता को लेकर इन में गहरी मतभिन्नता है।

वाम-राजनीति के लिए प्राथमिक संघर्ष पूंजीवाद के साथ है जबकि, सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए प्राथमिक संघर्ष ब्राह्मणवाद के साथ है। सामाजिक न्याय की राजनीति से संबद्ध लोग आर्थिक न्याय के मोर्चे पर कहीं-न-कहीं ढीले पड़ जाते हैं। ब्राह्मणवाद से जनमे सामाजिक अन्याय से लड़ते हुए अपनी-अपनी जातियों के अंदर सापेक्षिक आर्थिक समानता के सवाल पर सामाजिक न्याय की राजनीति हिचक जाती है। इससे पूंजीवाद के प्रति उनका रुख नरम पड़ जाता है। सामाजिक न्याय की राजनीति का यह नरम रुख वाम-राजनीति में पूंजीवाद के प्रति संघर्ष को कमजोर कर देता है। पारंपरिक रूप से अन्य राजनीति की तरह से वाम-राजनीति के नेतृत्व में भी उच्च-वर्ण के लोगों की ही प्रधानता होने के कारण पूंजीवाद से संघर्ष की जितनी भी तत्परता रहती है, उतनी भी तत्परता से बहुत कम तत्परता सामाजिक अन्याय से संघर्ष की रहती है।

श्रेष्ठता या श्रेष्ठ होने की आकांक्षा मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति है। कहना न होगा कि ‘पूंजी’ में ‘श्रेष्ठता-वर्धन’ का जबरदस्त गुण होता है। बाबासाहेब ने लोकतंत्र के इन्हीं दो दुश्मनों, अर्थात ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद से संघर्ष की बात कही थी। बाबासाहेब ब्राह्मणवाद को एक प्रवृत्ति के रूप में चिह्नित करते थे, जाति के रूप में नहीं। पूंजीवाद से उनके संघर्ष का लक्ष्य पूंजी का ध्वंस नहीं अनियंत्रित मुनाफा के लोभ से संचालित और संपोषित शोषण-तंत्र को तोड़ना था।

संविधान सभा के माध्यम से बाबासाहेब ने ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, दोनों के खिलाफ संघर्ष में जबरदस्त भूमिका अदा की। 1924 में स्थापित ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ के माध्यम से उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष की आंच को तेज किया तो 1936 में आईएलपी (Independent Labour Party) बनाकर अपनी स्पष्ट भूमिका अदा की। भारत के संविधान में ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों की अति से बचाव की व्यवस्था है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकतंत्र के हितकारी होने के प्रति आश्वस्त थे। वे मानते थे कि परिवर्तन के लिए रक्तपात से उन्हीं कमजोर आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा और सबसे बुरे अर्थों में प्रभावित होती है, जिनकी भलाई के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की गई होती है। इन बुराइयों से बचते हुए परिवर्तन का सब से कारगर उपाय है लोकतंत्र का रास्ता, क्योंकि लोकतंत्र बिना रक्तपात के व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन का माध्यम बनने की संभावनाओं से भरा होता है। स्वस्थ लोकतंत्र ही वह रहस्य है जिसके कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जैसा तेजस्वी व्यक्ति तमाम मतभिन्नता और मतभेद के बावजूद महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलनेवाले आजादी के आंदोलन को उम्मीदभरी निगाह से देखता था।

महात्मा गांधी ने हिंदुत्व के लिए बाबासाहेब को खतरा बताकर, हिंदुत्व की राजनीति करनेवालों को आगाह कर दिया था। यह महात्मा गांधी ही कर सकते थे। एक ओर वे हिंदुत्व की राजनीति करनेवालों को सावधान कर दिया तो दूसरी ओर अपनी राजनीति में हिंदुत्व विरोधी हुए बिना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का समर्थन, उनके पाले में दिखे बिना, करते रहे। महात्मा गांधी की तमाम ‘चालाकियों’ के बावजूद हिंदुत्व की राजनीति इस बात को समझती थी, लेकिन समझते हुए भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थी। इस मामले में कहीं-न-कहीं हिंदुत्व की राजनीति को ‘गौरांग प्रभुओं’ से ‘राजनीतिक मदद’ की उम्मीद थी। ‘गौरांग प्रभुओं’ को उम्मीद की नजर से देखते रहने के अलावा, कुछ करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ‘गौरांग प्रभु’ इस समस्या को भारत का भीतरी मामला मानते हुए भी मानवता और मानवाधिकार के सार्वभौम मूल्यों के पक्ष में अडिग बने रहे।

अपनी समस्त बौद्धिक निपुणताओं, तार्किकताओं की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बाबासाहेब ने जन-पक्षधर संवैधानिक प्रावधानों पर संविधान सभा की सहमति हासिल कर ली। उन्हें लग रहा था कि संवैधानिक प्रावधानों में निहित ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के चंगुल से बाहर निकलने के प्रभावी तरीके के होने के बावजूद ‘सब कुछ’ संविधान को लागू करनेवालों पर निर्भर करेगा। संविधान को लागू करनेवालों के हाथ खुले रखने के प्रावधान और भारत के आम लोगों की मेधा पर अटूट विश्वास में भारत के लोकतंत्र की उदारता का रहस्य छिपा हुआ है।

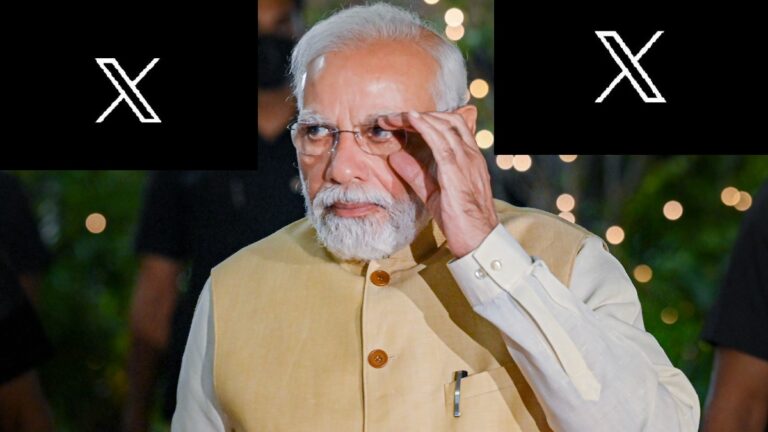

भारत के लोकतंत्र की उदारता की रक्षा करना संविधान को लागू करनेवालों के साथ-साथ संविधान को लागू करने का जनादेश देनेवाले मतदाताओं का संवैधानिक दायित्व है। इनकार नहीं किया जा सकता है कि संविधान को लागू करनेवालों ने भारत के आम लोगों को कहीं-न-कहीं निराश ही किया है। संविधान को लागू करने का जनादेश प्राप्त करनेवाली भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले दस साल के शासन काल में सारी हदें पार कर ली! 2024 के आम चुनाव के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी की हदें तय कर दी। तो अब नागरिक जमात का क्या कर्तव्य है! नागरिक जमात गंभीरता से इस पर विचार करे, यह जरूरी है।

सब से पहले तो इस बात के लिए संतोष जाहिर करना चाहिए कि जैसे भी हो भारत राष्ट्र, संविधान और लोकतंत्र एक बहुत बड़े संकट से फिलहाल सफलतापूर्वक बाहर निकल आया है। भारत के मतदाताओं के सामूहिक विवेक से एक संतुलित फैसला आया है। चार सौ पार तो अपनी जगह, भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर कामचलाऊ बहुमत भी मिला होता तो पांच साल तक वह क्या-क्या करती इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल भी नहीं है।

संविधान में परिवर्तन किये बिना भी उसने ऐसा बहुत कुछ कर दिया, जिसे परेशानी के कारण के रूप में चिह्नित किया जाता है। कामचलाऊ बहुमत भी मिल जाने पर वह आगे भी वह वैसा ही कुछ जन-विद्वेषी काम करना जारी रख सकती थी। लेकिन, अब ‘आत्म-निर्भर भारत’ का नारा बुलंद करते-करते भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) पर निर्भर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ अब इन दोनों पार्टियों को भी किसी आशंकित ‘अशुभ’ और संभावित ‘शुभ’ के लिए जवाबदेह माना जायेगा।

एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के ‘रक्षा कवच’ में है, तो कवच का बोझ भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना ही होगा। उधर विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) भी पहले से कहीं अधिक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर यह कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही गठबंधन की राजनीतिक स्थिति में पड़ गये हैं। इसलिए गठबंधन की राजनीति की प्रवृत्ति, दायित्व, प्रभाव का मतलब गंभीरता से समझना जरूरी है। कई बार अपनी ही निर्मिति के मतलब और उसकी तार्किकताओं को भी पीछे मुड़कर समझना पड़ता है। एक सामान्य नागरिक की तरह से हर किसी को अपनी इस सामूहिक निर्मिति को समझने की कोशिश खुद भी करनी चाहिए और समझने में सह-नागरिकों की मदद भी करनी चाहिए।

गठबंधन का मतलब होता है अपनी अ-पूर्णताओं को पूर्णताओं के करीब ले जाने का जुगाड़। मनुष्य का जीवन तरह-तरह की अ-पूर्णताओं से भरा रहता है। मनुष्य को पूर्णताओं की तलाश सदैव रहा करती है। इसी तलाश में समूह, समूह से समाज, समाज से राज का संघटन होता गया। यह सच है कि बहुत-से लोग ‘व्यक्तिगत’ स्तर पर ऐसा व्यवहार करते हैं, जैसे अपनी पसंद की अविश्वसनीय दुनिया की तलाश में लगे हों। इस तलाश में अपने समाज को बाधक या नियंत्रक समझकर अपनी कल्पनाशीलता में समाज के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं। गांव से शहर में आ बसे लोग, गांव लौटने पर या शहर में भी सामाजिक परंपरा के नियंत्रण को तोड़ने की मनःस्थिति उत्पन्न होने पर कह बैठते हैं कि ‘समाज क्या है! हम कुछ करें समाज को क्या मतलब है उस से’। जहां ‘राज’ अधिक प्रभावी है वहां समाज को लगभग अनुपस्थित ही हो जाता है।

‘आयरन लेडी’ के नाम से विख्यात यूनाईटेड किंगडम की पूर्व प्रधानमंत्री थैचर ने तो कह दिया था कि समाज संस्थान एक अपरिवर्तनीय और निश्चित समूह के रूप में मौजूद नहीं है। लेकिन भारत गांवों का देश है; ग्रामीण संस्कृति को जीनेवाला देश है। इसलिए भारत में समाज सर्वत्र व्याप्त है। यहां तक कि राज की बुनियादी संरचना में भी समाज उपस्थित रहता है। भारत की मुश्किल स्थिति यह है कि इसकी सामाजिक संरचना वर्णाश्रित श्रेष्ठानुक्रमिकता या जात-पात के कारण सामाजिक अन्याय से ग्रस्त है। ‘राज’ में समाज की उपस्थिति के कारण अन्याय ग्रस्त ‘समाज’ के आम लोगों को संवैधानिक उम्मीद रहती है कि ‘राज’ सामाजिक अन्याय को दूर करने में अपनी संवैधानिक भूमिका प्रभावी ढंग से अदा करे।

हाल के दिनों में सरकार अपनी ‘सांस्कृतिक जिद’ के चलते इस या उस तरीके से सामाजिक अन्याय को ही सांस्कृतिक वैधता प्रदान करने की कोशिश करती रही है, इस दिशा में कोशिश करनेवालों का समर्थन करती रही है। सनातन का इतना जबरदस्त माहौल बनाया गया, लेकिन किसी ने गंभीरता से ‘सनातन धर्म’ के सामाजिक अभिप्राय और ‘संवैधानिक धर्म’ के मूल्यों के बीच फर्क पर सार्थक चर्चा ही नहीं की। ‘सब कुछ’ राजनीतिक कोलाहल और ‘सांस्कृतिक जिद’ से ही हल करने की कोशिश की गई। नतीजा! नतीजा 2024 के आम चुनाव में दिखा!

आम चुनाव 2024 के परिणाम से राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बना कि सरकार भी गठबंधन की राजनीति के हवाले और प्रतिपक्ष भी गठबंधन की राजनीति के हवाले! देखने की बात यह है कि पक्ष हो या प्रतिपक्ष भारत की राजनीति में अब कोई एक ‘अवतारी या खानदानी व्यक्ति’ भी अकेले ही अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रह गया है। एकाधिकार की स्थिति का इस तरह से टूटना भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी और उल्लेखनीय उपलब्धि है। एकाधिकारवादी या सर्वसत्तावादी शासन-तंत्र की ओर तेजी से बढ़ते भारत के लोकतंत्र के लिए यह कितनी बड़ी उपलब्धि है, उसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है! यह भारत के लिए ही नहीं समूची लोकतांत्रिक दुनिया की चेतना की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।

‘हिटलरशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी’ जैसी जन-आकांक्षा को अभिव्यक्त करनेवालों को इस के महत्व का पता है! पूरी दुनिया को यह खबर हो कि भारत के मतदाताओं के सामूहिक विवेक ने चुनाव में तर्कशील चयन की बुद्धिमत्ता के माध्यम से हिटलरशाही और चुनावी तानाशाही (Electoral Dictatorship) को समाप्त करने में कामयाबी हासिल कर ली है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आसान नहीं था, चुनाव के माध्यम से ‘चुनावी तानाशाही’ को समाप्त करना और वह भी जान-बूझकर स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भय, भेद-भाव एवं दबाव से मुक्त वातावरण की स्थिति को बिगाड़ दिये जाने के माहौल के बावजूद! ‘मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ की बात को अपने अंदाज में सगर्व दुहरानेवालों को अब इसका अर्थ और इसकी ताकत का भी अंदाजा हो ही गया होगा!

पिछले दिनों सरकार ने हिंदुत्व की राजनीति के तहत सनातन की संस्कृति के पोशाक में एक तरफ समाज के अंदर ब्राह्मणवाद की प्रतिष्ठा बढ़ाने और दूसरी तरफ एकाधिकारी (Monopoly) पूंजीवाद की तरफ बढ़ने की कोशिश निरंतर जारी रखी। यह बिना किसी हिचक के कहा जा सकता है कि ये दोनों प्रवृत्तियां भारत के संविधान की आत्मा के विरुद्ध हैं। प्रसंगवश, भारत की राजनीति में पिछले दिनों ‘आत्माओं का युद्ध’ भी कम नहीं खेला गया। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की नजर पड़ते ही ‘राजनीतिक आत्माएं’ झुंड-मुंड समेत युद्ध की मुद्रा को छोड़कर सत्ताधारी दल के खप्पर में नृत्य की मुद्रा में प्रकट होने लगी! ईडी की कृपा से धुरफंदिया चुनावी फंड (Electoral Bonds) ने सत्ताधारी दल के पक्ष में कमाल कर दिखाया।

न्याय-पत्र नाम से प्रस्तुत कांग्रेस के घोषणा पत्र में भारत के संविधान और लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य को सीधा करने का अवसर दिखता है। संतोष की बात यह है कि विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) के अधिकतर घटक दलों में न्याय-पत्र के मुद्दों के प्रति सहमति है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के कुछ घटक दलों में भी इन मुद्दों पर सकारात्मक रुख हो सकता है।

नई सरकार में पुरानी सरकार के प्रमुख मंत्रियों की पुरानी स्थिति बहाल कर दी गई है। इससे लगता है कि सरकार बदलाव के जनादेश के प्रति सकारात्मक रुख नहीं रखती है। विपरीत जनादेश के बावजूद अभी सत्ता का अहंकार टूटना शुरू नहीं हुआ है। इधर बाजार में खाने-पीने की चीजों की कीमत में भी कमी के कोई संकेत नहीं हैं। बल्कि चुनाव परिणाम के बाद खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बदस्तूर वृद्धि हो रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार संसद में सशक्त प्रतिपक्ष की उपस्थिति से सरकार की नीतियों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा।

गठबंधन की राजनीति का मतलब है संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में सामूहिक शासन की वरीयता का बहाल होना। सामूहिक नेतृत्व में भारत संघ के संघात्मक ढांचा का अक्षुण्ण रहना। विभिन्न राज्यों के प्रति संघ सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के शासन की दलीय स्थिति या किसी अन्य स्थिति पर, किसी तरह का नकारात्मक भेद-भाव का नहीं करना। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का सुनिश्चित होना। वास्तविक अर्थ में जनता के लोकतांत्रिक अधिकार का सुनिश्चित होना।

संवैधानिक संस्थाओं का अपेक्षित ढंग से काम करना और किसी राजनीतिक दल के हित साधने की उत्प्रेरकताओं से प्रभावित न होना। सम्यक रोजी-रोजगार और जीवनयापन के लिए संतोषजनक अवसर का बनना। घटती हुई क्रय-क्षमता और बढ़ती हुई महंगाई पर सतर्क नियंत्रण का होना। गठबंधन के दौर में राजनीतिक दलों के बीच ‘सांप-सीढ़ी’ का खेल और राजनीतिक उथल-पुथल होता रहता है। गठबंधन के शासन में सरकार को छोटे-मोटे झटके लगते ही रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राजनीतिक उथल-पुथल से अधिक खतरनाक और भयानक होता है नागरिक के जीवन में उथल-पुथल।

गठबंधन की राजनीति का एक मतलब है संवैधानिक आकांक्षा के अनुसार वैज्ञानिक प्रवृत्ति, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करने के लिए; मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होना और ‘शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत’ का प्रभावी ढंग से व्यवहार में होना। गठबंधन की राजनीति का मतलब होता है संवाद के माध्यम से संविधान सम्मत सामूहिक शासन का सुनिश्चित होना।

लेकिन जनता की दिलचस्पी राजनीतिक उथल-पुथल के साथ नागरिक अपेक्षाओं के पुरने में अधिक होती है। देखा जाये, आगे क्या होता है, अभी तो शुरुआती रुझान ही है। बहुत बड़ी मुसीबत से देश कामयाबी के साथ बाहर निकला है। अब ‘अच्छे हाथ’ में संविधान को बनाये रखकर नफस-नफस कदम-कदम ‘भारत संघ’ की नई यात्रा शुरू हो गई है!

(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)