आम मतदाताओं के द्वारा किसी एक राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत देने से इनकार किये जाने के बावजूद सरकार के पहले से भी अधिक स्थिर होने का आभास दिया जा रहा है, भ्रम निर्मित किया जा रहा है। ऐसा आभास, ऐसा भ्रम जिस से आम लोगों को लगने लगे कि खंडित जनादेश के बावजूद सरकार पहले से कहीं से अधिक मजबूत और स्थिर सरकार है। साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की ताकत का स्रोत जनता नहीं नेतृत्व की क्षमता में होता है। यानी जनादेश से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अपनी जगह, लेकिन सत्ताधारी दल के किसी भी महत्त्वपूर्ण के नेता के मन में जनादेश के खंडित होने का जरा भी मलाल बाहर नहीं दिखता है। सरकार की डपट झलकाने के लिए मुख्य धारा की मीडिया की सांध्य चर्चा में, पुराने मामलों में विपक्षी नेताओं की जांच में लगी संस्थाओं की कार्रवाइयों और अदालती गतिविधियों पर सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं का सक्रिय उत्साह देखते ही बनता है। फटे हुए ‘हंसमुख मुखौटा’ की रफू में उस्ताद लोग बहुत तत्परता से लगे हुए हैं। प्रवक्ताओं के उत्साह से ऐसा आभास होता रहता है जैसे संस्थाओं और अदालती गतिविधि के पीछे कोई अ-दृश्य शक्ति है और वह अ-दृश्य शक्ति उस के लिए स्पष्ट रूप से दृश्य है।

यह दृश्य तो आम लोगों के सामने भी स्पष्ट है, लेकिन दृश्य को कथ्य में बदलना मुश्किल है। आम लोगों को बहुत कुछ साफ-साफ दिख तो रहा है, लेकिन उसे साफ-साफ कहना अभी मुश्किल है। कहना न होगा कि यह जन-जीवन के लिए शुभ-लक्षण नहीं हो सकता है। ऊ्पर से ‘सब कुछ’ सही लग रहा है, लेकिन ऐसा भी ‘बहुत कुछ’ हो सकता है जो बहुत गहरे अर्थ में आम लोगों के नागरिक अधिकार की दृष्टि से बहुत चिंताजनक हो सकता है। क्या यह डर में जीनेवाले किसी भीरु नागरिक की मूर्ख-आशंका भर है? क्या संविधान और लोकतंत्र पर छाया हुआ खतरा कम नहीं हुआ है?

क्या संविधान और लोकतंत्र पर खतरे की बात सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा थी, या इसमें कुछ-न-कुछ सच्चाई भी थी? दोनों सवाल का जवाब ‘हां’ के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। निश्चित ही यह एक बड़ी सच्चाई थी जिसका इस्तेमाल चुनावी रणनीति के लिए विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) ने प्रभावी ढंग से किया। संविधान पर खतरे की बात को ठीक से समझना जरूरी है।

भारत का संविधान विस्तृत, समावेशी और सहयोजी है। इसका प्रारूप खुला, बुद्धिमत्तापूर्ण, तर्क-वितर्क की गुंजाइश से भरपूर था। संविधान के प्रारूप को तैयार करने में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में पूरी समिति ने काफी मेहनत की थी। संवैधानिक सलाहकार, बीएन राव की भूमिका को भी जरूर याद करना चाहिए। भारत के संविधान का पहला मसौदा अक्तूबर 1947 में तैयार हो चुका था। संविधान सभा में विस्तृत बहस के बाद भारत के संविधान को अंततः 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप दिया जा सका।

यह अनिवार्य रूप से याद रखना चाहिए कि भारत सिर्फ बाहरी या कह लें ब्रिटिश उपनिवेश की समस्याओं से ही ग्रस्त नहीं था, बल्कि आंतरिक उपनिवेश से भी ग्रस्त था। स्वीकार न किये जाने लायक, ब्राह्मणवाद के द्वारा वर्णित-पोषित ‘वर्ण-व्यवस्था के धार्मिक सिद्धांत’ की सामाजिक और आर्थिक स्वीकृति के सांस्कृतिक वातावरण में वर्चस्ववादी आंतरिक उपनिवेश के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का संबंध उस समुदाय से था जो इस वर्चस्ववादी संस्कृति से पुष्ट आंतरिक उपनिवेश से सर्वाधिक शोषित और प्रताड़ित था। उनका अनुभव आजादी के आंदोलन के ‘अन्य महानायकों’ से बहुत भिन्न किस्म का था। जाहिर है कि उनके मन में आंतरिक उपनिवेश की समस्याओं के प्राथमिक निदान के लिए संविधान में समुचित प्रावधान का स्वाभाविक आग्रह था। यह स्वाभाविक आग्रह दुनिया भर के लोकतांत्रिक मूल्यों, आधुनिक मिजाज, मानवता और मानवाधिकार से समर्थित और प्रारूप में शामिल कर लिया गया था।

संविधान के प्रारूप पर भारत के विभिन्न पृष्ठ-भूमि के लोगों ने व्यापक विचार-विमर्श किया। भारतीय परिप्रेक्ष्य के लगभग सभी पक्ष की दृष्टि का संविधान में सन्निवेश हुआ। कुछ लोगों में, खासकर जो वर्ण-व्यवस्था की ‘अच्छाइयों’ से अभिभूत थे, उन्हें संतुष्ट करनेवाले तत्व और तर्क जरूर प्रारूप में कम थे। उनकी ओर से भी विभिन्न स्वर उठते रहते थे। किसी को इस संविधान में ‘कुछ भी भारतीय न होने’ का अफसोस था तो किसी को इसमें ‘औपनिवेशिक प्रभाव’ दिख रहा था। लेकिन ऐसे लोगों में अधिकतर वे थे, जिन्हें लगता रहा था कि जिन ‘गौरांग प्रभुओं’ के साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है, वे भारत में सदा बने रहेंगे। इसके चलते ‘अंग्रेजों’ के बाद के भारत की कोई साफ-साफ तस्वीर उनकी नजर में थी ही नहीं।

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े अधिकतर लोगों की यही स्थिति थी। शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और हिंदुत्व की राजनीति के लोगों के मन में न संविधान के प्रति की सम्मान और स्वीकार का भाव नहीं था। शायद आज भी नहीं है। थोड़ा-बहुत असंतोष वाम-पंथी विचारधारा के लोगों में भी था। उनकी शिकायत भिन्न मिजाज की थी। उनके सामने सोवियत संघ की संरचना और प्रेरणा थी।

भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला ही पदबंध है “हम भारत के लोग”। “हम भारत के लोग” में जो “हम” है वह समांगी-समूह की ‘वास्तविकता’ से अधिक एक ‘उदात्त प्रत्याशा’ को ही संदर्भित और ध्वनित करता है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि संवैधानिक प्रावधानों और ‘सामाजिक प्रचलनों’ में कितना बड़ा और घातक फांक है। गजब तो यह कि जो सामाजिक क्रिया-कलाप संवैधानिक दृष्टि से अपराध है, सामाजिक रूप से वह ‘सामाजिक प्रचलनों’ में सनातन की ‘सांस्कृतिक प्रत्याशा’ बनी हुई है। मजे की बात यह है कि संविधान भी अपनी जगह प्रणम्य है, लेकिन सनातन की ‘प्रत्याशा’ को सत्ताधारी दल अनुकरणीय बनाने की ‘सांस्कृतिक जिद’ पर लगभग अड़ा हुआ है। इस ‘सांस्कृतिक जिद’ की मान्यताओं के साथ उत्पाती और उपद्रवी बना हुआ है।

धर्म और राज्य से जुड़े जिन मुद्दों को 1947 में भारत के जख्मी विवेक ने संभाल लिया था, वे मुद्दे भारत राष्ट्र के लिए भविष्य में सिर दर्द न बनें इसके लिए पर्याप्त संवैधानिक प्रावधान कर लिये गये थे। फिर भी, वे सारे मुद्दे पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के शासन-काल में राजनीतिक और शासकीय सक्रियता का हिस्सा बन गये! कैसे! क्या धर्म के प्रति अतिरिक्त आग्रह और धर्म आधारित राज-व्यवस्था के नियमन की जिद का यह वही रास्ता नहीं है, जिस पर चलते हुए भारत अंततः विभाजन का शिकार हो गया था! असल में हर प्रकार के विखंडन और विभाजन का विष-बीज अन्याय में होता है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान भारत से अलग तो हो गया, लेकिन एक रह नहीं सका। भाषायी भेद-भाव, अन्याय और अत्याचार के प्रतिरोध और विद्रोह का ऐसा राजनीतिक वातावरण बना कि पाकिस्तान बंट गया, एक नया और स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बन गया।

हिंदुत्व और सनातन के प्रति अतिरिक्त आग्रह और उस पर आधारित राज-व्यवस्था के नियमन की सांस्कृतिक जिद के जिस रास्ते पर भारत अब बेधड़क चल पड़ने को बेताब है उस का नतीजा अंततः भयानक ही हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी महत्त्वपूर्ण है कि क्या भारत के संविधान में इन समस्याओं के निदान के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं? हैं। दूसरी तरफ आर्थिक मामलों पर भी गौर किया जा सकता है। आर्थिक विषमता के भयावह ढंग से बढ़ने की चिंता से मुक्त भारत सरकार की नीतियां कॉरपोरेट हित में जिस तरह से पिछले दिनों बनने लगी उसे रोकने का कोई कारगर संवैधानिक प्रावधान नहीं है?

क्या हम एक ‘खराब संविधान’ को सीने से चिपकाये हुए हैं! नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो संविधान पर ‘खतरे’ में डालने की राजनीतिक और शासकीय कोशिशें बार-बार क्यों होती! संविधान की गुणवत्ता के बारे में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने ठीक ही कहा था कि संविधान की गुणवत्ता उसे लागू करनेवालों की नीयत और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है। यह तो भारत के आम लोगों को तय करना है कि संविधान की मूल विचारधारा और गुणवत्ता के प्रति किस राजनीतिक विचारधारा की नीयत साफ है और किसकी नीयत में खोट है। बिना परखे भारत के आम लोगों ने फैसला नहीं किया, यह विवेक संगत बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के दस साल के शासन-काल के अनुभव के आलोक में भारत के आम लोगों को नीयत का कुछ-न-कुछ पता अब चल गया है। चुनाव परिणाम में दिये गये खंडित जनादेश में इस परख का असर दिख भी रहा है।

भारत में संसदीय प्रतिपक्ष की स्थिति पिछले दस साल में काफी पतली रही। यह अचरज से अधिक दुख की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दस साल तक कोई नेता प्रतिपक्ष ही नहीं रहा! सत्ता और कॉरपोरेट की ऐसी सांठ-गांठ हो गई कि सारे संवैधानिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक मूल्यों में भारी गिरावट आनी शुरू हो गई। इस गिरावट को रोकने का कोई कारगर उपाय तो दूर, इस गिरावट से पैदा हुई आपदा में अवसर खोजनेवाले प्रखर बुद्धिजीवियों की मंडली, फेंटा बांधकर राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषक के रूप में मीडिया पर अवतरित हो गई और उनकी सक्रियता की निरंतरता बनी हुई है! नौकरशाही का “लौह ढांचा” तो ताश के पत्ते का बना साबित हुआ। 17वीं लोक सभा में “कमजोर प्रतिपक्ष” की सारी कोशिशें, हर बार वही ढाक के तीन पात होती रही! कमजोर प्रतिपक्ष की संसदीय कोशिशें हर तरह का आघात झेलती रही, लेकिन 18वीं लोक सभा के लिए हुए चुनाव में परिस्थिति में ‘प्रत्याशित’ बदलाव घटित हुआ।

आम चुनाव 2024 में जो खंडित जनादेश मिला है, उस की भरपाई करने के लिए कुछ ‘अ-दृश्य उपाय’ भी ‘काम’ में लगे हुए प्रतीत होते हैं! इस चुनाव का केंद्रीय मुद्दा संविधान और लोकतंत्र पर खतरा बन गया था। भारत के आम मतदाताओं के सामूहिक विवेक का जो फैसला सामने आया उसका सब से अर्थ-पूर्ण संदेश है, ‘चुनावी तानाशाही नहीं चलेगी’! तानाशाही करनी है तो ‘चुनाव’ का चोला उतारकर कीजिए! ‘हंसमुख मुखौटा’ उतारकर कीजिए! 18वीं लोक सभा के लिए हुए चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक दल, अपने पक्ष में केंद्रीय चुनाव आयोग का ‘धर्मकांटा’ आंख में गड़ने की हद तक झुका होने के बावजूद, बहुमत हासिल नहीं कर सका। बनारस लोक सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कम अंतराल से ही जीत पाये। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सामान्य बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई लेकिन उसके चुनाव पूर्व गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को कुल मिलाकर किसी तरह सामान्य बहुमत मिल पाया!

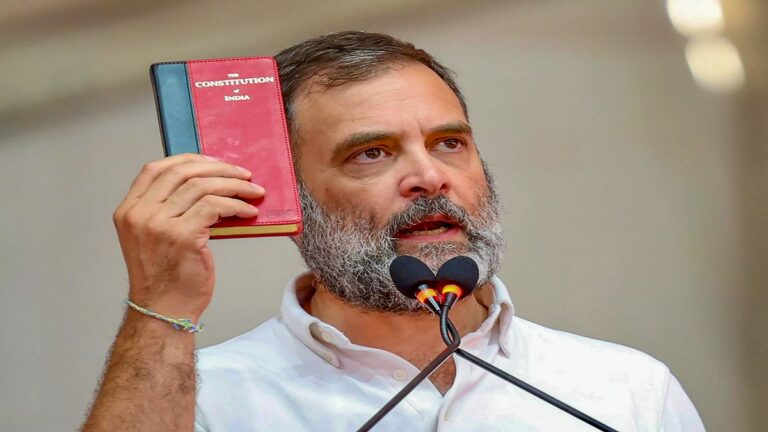

संविधान और लोकतंत्र के सामने पिछले दस साल के शासन-काल में चुनौती खड़ी हो गई थी। अब इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत को 2024 के आम चुनाव में नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। 18वीं लोक सभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गये हैं। जाहिर है कि उनका दायित्व बहुत बढ़ गया है। यह ठीक है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सरकार का गठन हो गया है। मन-मुताबिक स्पीकर का चुन लिया गया है। लेकिन कोई भी निष्पक्ष आदमी इनकार नहीं कर सकता है कि इस बार के जनादेश में बदलाव का संदेश है। यह ठीक है कि सरकार में बदलाव ऊपर से नहीं दिख रहा है, लेकिन लोक सभा की संख्या-संरचना में बदलाव तो हो ही गया है। अब दस साल के बाद लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बन गये हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी भूमिका! अब बिना हकलाये, कहा जा सकता नेता प्रतिपक्ष के रूप में ही नहीं भारत के लोकतंत्र में राहुल गांधी की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है।

राहुल गांधी की बढ़ी हुई लोकतांत्रिक भूमिका के संदर्भ में बात समझना अधिक जरूरी है। देश की वास्तविक परिस्थिति, देश के विभिन्न संवर्ग की आकांक्षाओं, जन-हित के मुद्दों, नागरिकों के वास्ते सभ्य और बेहतर जीवन की स्थिति उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की निष्पक्ष राष्ट्रीय नीति की राजनीतिक गतानुगतिकता (Sequential) तथा सरकार के इरादे को जानना भी बेहद जरूरी है। ऐसा लगता है, खंडित जनादेश के बावजूद 18वीं लोक सभा के पहले सत्र में ही सरकार ने ‘पहली रात में ही बिल्ली मारने’ की नीति अपना लिया है। शुरू से ही टकराव के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश और खासकर अयोध्या के नागरिकों और मतदाताओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हार के लिए ट्रोल किया जाने लग गया था उससे साफ पता चलता है कि इस सरकार के पक्षधर सीधे जनता से टकराव के मूड में हैं। खंडित जनादेश के बावजूद नई सरकार के गठन में लगभग पिछली सरकार की हू-बहू प्रतिलिपि की ही झलक दिखाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि खंडित जनादेश के बावजूद सरकार अपने चाल-चरित-चेहरा में किसी बदलाव के लिए तैयार नहीं है।

सरकार भूल कर रही है। वह भले ही अपनी सेहत पर कोई फर्क न दिखने दे, लेकिन इस बार घटक दलों, संस्थाओं और कॉरपोरेट सहयोगियों की गलबहियों के बल पर अपनी कमजोर सेहत को वह छिपा नहीं पायेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन मुद्दों को लेकर ‘मोदी सरकार’ चुनाव में गई थी, चुनाव में झिड़क दिये जाने के बावजूद, ‘एनडीए सरकार’ उन्हीं मुद्दों पर चलेगी। दूसरी तरफ जिन मुद्दों को लेकर इंडिया अलायंस चुनाव में उतरा था मतदाताओं ने उन मुद्दों को अपना उल्लेखनीय समर्थन दिया है। जिन मुद्दों को जिलाये रखने के लिए सड़क पर जो राजनीतिक संग्राम शुरू हुआ था, वह राजनीतिक संग्राम अभी सड़क पर जारी ही रहेगा। उन मुद्दों के लिए संसद में पर्याप्त जगह नहीं मिल पायेगी, शायद। जाहिर है कि सड़क की हलचल ही सरकार और संसद के मनमानेपन पर रोक के लिए जरूरी होगी, जारी भी रहेगी।

साफ-साफ कहना और समझना होगा कि प्रतिपक्ष को मिले बेहतर जनादेश के बावजूद संसद में, खासकर लोक सभा में, प्रतिपक्ष को ‘समुचित अवसर’ इस बार भी नहीं मिलनेवाला है। स्पीकर के रुख और रवैया से यह बिल्कुल स्पष्ट है। संसद की मर्यादा की रक्षा का सारा दारोमदार स्पीकर के हाथ होता है। स्पीकर के संसदीय व्यवहार में पक्षपात या सांस्थानिक अ-संतुलन संसदीय व्यवस्था को पंगु बना देता है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

पचास साल पहले लगी इमरजेंसी का राजनीतिक इस्तेमाल जिस प्रकार स्पीकर ने सदन के प्रस्ताव के रूप में किया वह अचंभित और सन्न कर देनेवाला है। संसदीय कार्रवाई की सामान्य प्रथा के अनुसार सदन में अनुपस्थित लोगों या अपना जवाब न देने की स्थिति के लोगों की ‘भर्त्सना’ संसद में नहीं की जाती रही है। लेकिन इमरजेंसी के उल्लेख के साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम जिस ढंग से स्पीकर ने सदन के प्रस्ताव में लिया वह भारत की संसद में हुए शर्मनाक काम के रूप में ही याद किया जायेगा। कौन थी इंदिरा गांधी? कुछ और नहीं तो “पहली बार” की हनक और सनक में रहनेवाले लोग, कम-से-कम इतना तो याद रखते कि देश की पहली शहीद प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी!

इमरजेंसी की चर्चा करनी हो तो पूरे संदर्भ के साथ की जानी चाहिए, खासकर तब-जब नई पीढ़ी को सत्य से अवगत कराना लक्ष्य हो। इतना ही नहीं, जिस तरह से और जिस शैली में बोलते हुए नव-निर्वाचित सांसद को स्पीकर ने ‘बैठ जा, बैठ जा’ कहकर ‘हड़काने’ की कोशिश की वह ‘माननीय सदस्य’ के प्रति उनके अरुचिकर रुख को ही झलकाता है। माननीय स्पीकर का यह ‘मत्स्य-न्याय’ संसदीय व्यवस्था की प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता है। सिर्फ सदन के अध्यक्ष ही नहीं, राष्ट्र के महामहिम अध्यक्ष के दोनों सदनों की संयुक्त सभा में दिये गये भाषण में भी सरकार और प्रतिपक्ष के बेहतर संबंध की ओर बढ़ने कोई सूचना नहीं मिलती है। अभी इस पर पक्ष और प्रतिपक्ष के वक्तव्य आयेंगे। कुल मिलाकर यह कि पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच चकराव और टकराव से स्थिति बार-बार पैदा होगी।

ऐसे में, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रतिपक्ष का तो काम ही है सरकार के परिप्रेक्ष्य को सही रखने के लिए जनता की आवाज उठाना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ठीक ही इशारा किया है कि सदन में जनता की आवाज को मुखरित करने का सम्मानजनक अवसर मिलना ही संसदीय कार्रवाई और संसदीय लोकतंत्र के ठीक से चलने का महत्त्वपूर्ण लक्षण है।

कहना न होगा कि इस का लगभग सारा दारोमदार लोक सभा के स्पीकर पर होता है। संसद के समय का उपयोग सही तरीके से न हुआ तो इसकी सारी जवाबदेही प्रतिपक्ष पर डालना उचित नहीं होगा। यह तो साफ-साफ दिख रहा है कि प्रतिपक्ष चाहे जितना मजबूत हो संसदीय कार्रवाई में उसे सापेक्षिक रूप से समुचित स्थान नहीं मिलने की आशंका बहुत घनी है। संसदीय कार्रवाई में समुचित जगह नहीं मिलने पर स्वाभाविक है कि जन-हित के मुद्दे जनता के बीच अपनी जगह बना लेंगे। जन-प्रतिनिधियों को ठीक से काम करने का अवसर नहीं मिलने की स्थिति में जन को ‘अपना काम’ खुद ही करने के लिए तैयार रहना होता है। यही तो जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है।

जन-प्रतिनिधियों के काम में बाधा डालने का कोई भी क्रिया-कलाप अंततः लोकतंत्र को ही बाधित करता है। लोकतंत्र का बाधित होना संविधान का बाधित होना है। संविधान और लोकतंत्र की पग-बाधाओं के इन्हीं मुद्दों पर 2024 का आम चुनाव संपन्न हुआ। सरकार और प्रतिपक्ष को मिले जनादेश के संदेश को पढ़ना और तदनुसार आचरण हर किसी का दायित्व है। नागरिक का भी दायित्व है, नागरिक-व्यवस्था के संचालकों का भी दायित्व है। देखना दिलचस्प होगा कि जनादेश को कौन किस तरह से पढ़ता है। जनादेश को पढ़ने में हुई हर चूक की कीमत देश को ही चुकानी पड़ेगी। पूरे आसार हैं कि सड़क पर कोहराम मचता रहेगा। स्थिर और मजबूत सरकार का मतलब अ-स्थिर और अ-शांत जन-जीवन नहीं हो सकता है। क्या यह स्थिर और मजबूत सरकार बनाम अस्थिर और अशांत जनजीवन का दौर होगा। क्या पता!

(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)