मल्लापुरम, केरल। ईएमएस अकादमी मल्लापुरम में अखिल भारतीय महिला खेत एवं मजदूर सम्मेलन 9-10 मई को आयोजित किया गया जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा।

प्रस्ताव का मसौदा

जब से दुनिया में खेती की शुरुआत हुई तबसे ही महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। कई विचारकों का यहां तक मानना है कि खेती की खोज महिलाओं ने ही की थी। इसके बावजूद, आज के समय, खेती को मुख्य रूप से पुरुषों का क्षेत्र समझा जाता है। हकीकत यह है कि किसानी और खेत मज़दूरी में महिलाओं का पुरुषों के बराबर ही योगदान है और उल्टा कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कई गुना अधिक है। पूरे विश्व में 40 करोड़ से अधिक महिलाएं किसानी के काम से जुड़ी हुई हैं। मगर फिर भी, 90 से अधिक देशों में, उनके पास पुरुषों के समान भूमि का मालिकाना अधिकार नहीं हैं। दुनिया भर की महिला खेत मज़दूर बीज बोने, फसल काटने, साफ़ करने और धान की रोपाई जैसे मेहनत के काम कर रहीं है।

भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, किसानों का 30.33% (3.6 करोड़) और खेत मजदूरों का 42.67% (6.15 करोड़) महिलाएं हैं। इसमें एक बड़ा हिस्सा (81%) उन महिलाओं का है जो अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) से हैं। इसमें भी 83% वो हैं जिनके पास या तो ज़मीन नहीं है या वे छोटे व सीमांत किसान परिवारों से आती हैं। इन महिलाओं के लिए सामाजिक बंदिशों के कारण गैर कृषि कामों के लिए पलायन करने की संभावना न के बराबर होती है और इस वजह से खेत और ज़मीन पर उनकी निर्भरता और ज़्यादा बढ़ जाती है।

गौरतलब है कि ऑक्सफेम की वर्ष 2013 की रिपोर्ट के अनुसार कुल कृषि कार्य का लगभग 80% महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन कृषि में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद महिलाओं का भूमि स्वामित्व बहुत कम है। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी और एनसीएईआर के वर्ष 2018 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं का कृषि कार्यबल में 42% हिस्सा होने के बावजूद उनके सिर्फ 2% के नाम पर ही खुद की ज़मीन है। उनके मज़दूरी और मालिकाना अधिकार के बीच यह बड़ा अंतर पितृसत्तात्मक मान्यताओं और संपत्ति के अधिकारों तक महिलाओं की सीमित पहुंच को दर्शाता है।

नवउदारवादी आर्थिक नीतियों का प्रभाव:

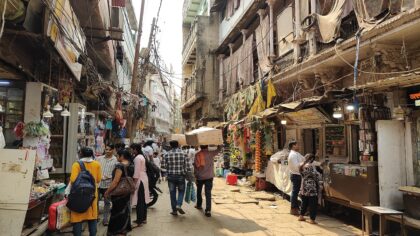

नवउदारवादी आर्थिक नीतियों ने भारत में एक गहरा कृषि संकट पैदा किया है, जिससे किसानों की गरीबी बढ़ी है और कई लोगों को खेती छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस बदलाव ने उन्हें ग्रामीण और शहरी मजदूरों के रिजर्व फोर्स में धकेल दिया है, जहां मशीनीकरण (लेबर-डिस्प्लेसिंग टेक्नोलॉजी) के कारण काम के दिन कम हो रहे हैं-खासकर महिलाओं के रोजगार पर इसका गहरा असर पड़ा है। जब पुरुष शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो महिलाओं को खेती संभालनी पड़ती है, जिससे कृषि का “महिलाकरण” (फेमिनाइजेशन) हो रहा है। वहीं, जब महिलाएं परिवार के साथ पलायन करती हैं, तो अक्सर असुरक्षित कामकाजी और रहने की स्थितियों का सामना करती हैं, जिससे उनके साथ आर्थिक और यौन शोषण का खतरा भी बढ़ जाता है। यह स्तिथि ग्रामीण एवं खेत मज़दूरों को अपने परिवारों के भरण-पोषण के लिए कई सारे गैर कृषि काम करने पर मजबूर कर रही है। इस अस्थिरता से सबसे ज्यादा नुकसान महिला मज़दूरों को हो रहा है, क्योंकि कृषि से बाहर उनके पास रोजगार के बहुत सीमित विकल्प हैं और वे भी अक्सर कम दिहाड़ी वाले होते हैं।

इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन नवउदारवादी नीतियों ने कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) को कमजोर कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और सामाजिक पेंशन जैसी योजनाएं प्रभावित हुई हैं। ये सभी सेवाएं घर चलाने वाली महिलाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। मनरेगा (MNREGA), जिसमें महिला मज़दूरों की ज्यादा भागीदारी है, ने ग्रामीण मजदूरों को इस संकट की घडी में कुछ राहत दी है लेकिन इसके बावजूद, नवउदारवादी दबावों ने मनरेगा को कमजोर किया है। जिससे रोजगार के अवसर घटे हैं और महिला मज़दूरों की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

महिला और पुरुष मजदूरों में मजदूरी का अंतर:

खेत मजदूरों में महिलाओं और पुरुषों की मजदूरी की दर का अंतर एक गंभीर समस्या बना हुआ है। 2006-07 से 2013-14 के बीच यह अंतर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन 2014 के बाद से फिर बढ़ गया है। एनएसएसओ (NSSO) के वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार, महिला खेत मजदूर पुरुषों से 22.24% कम कमाती हैं। महिलाओं की औसत दैनिक मजदूरी 205.32 रुपये जबकि पुरुषों की 264.05 रुपये है। गैर-कृषि कामों में भी यह अंतर मौजूद है। फाउंडेशन ऑफ़ अग्रेरियन स्टडीज के आम ग्रामीण सर्वेक्षण भी यही बताते हैं कि सामान काम करने पर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को अधिक वेतन मिलता है। साथ ही, महिलाओं को अक्सर ऐसे काम दिए जाते हैं जिनमें मजदूरी की दर कम होती है जिससे उनकी आर्थिक हालत और खराब होती है। यह असमानता, लैंगिक भेदभाव और काम के बंटवारे दोनों का नतीजा है।

अवैतनिक काम:

भारत में महिलाएं अपने समय का 32% खेती के काम (जैसे रोपाई, कटाई) में लगाती हैं और उसके साथ-साथ रोजाना 300 मिनट (5 घंटे) अवैतनिक घरेलू काम (खाना बनाना, बच्चों-बुजुर्गों की देखभाल) में देती हैं। पुरुष भी खेती में लगभग उतने ही घंटे काम करते है लेकिन घर और परिवार संभालने के काम में उनका कोई योगदान नहीं है। फसल के मौसम में जब मजदूरी बढ़ती है, तो महिलाओं के लिए एक दुविधा खड़ी हो जाती है कि अगर वो घर पर रहें, तो अच्छी मजदूरी कमाने का मौका खोना पड़ेगा और अगर वे खेत में ज्यादा समय दें, तो घर के काम (खासकर बच्चों और बूढ़ों का पोषण) छूट जाते हैं। शोध बताते हैं कि बुवाई/कटाई के समय महिलाओं के खाना बनाने का समय कम होता है, जिससे परिवार के पोषण पर असर पड़ता है। महिलाएं दोहरा बोझ (मजदूरी+ घर संभालना) ढोती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। यह समस्या गहरी लैंगिक असमानता को दिखाती है, जहां महिलाओं से घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद की जाती है, बदले में उन्हें न तो उचित मजदूरी मिलती है और न ही आराम जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

काम से जुड़े स्वास्थ्य खतरे और महिला खेत मजदूरों की उपेक्षा:

खेती में काम करने वाली महिलाओं को कई गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है – जैसे जहरीले कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का असर, मशीनों से चोट लगना, कम खाना मिलना से कुपोषण, काम के दौरान शोषण और काम व परिवार की जिम्मेदारियों में संतुलन का तनाव। ये सारी स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादातर गरीबी और आभाव से जुड़ी हुई हैं, इसके ऊपर हमारा देश की असंवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था इन परेशानियों को और मुश्किल बना देती हैं। इन खतरों हमारे वर्तमान कानून भी इनके लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते, जिसे तुरंत बदलने की जरूरत है।

मातृत्व अधिकारों और बच्चों की देखभाल की अनदेखी:

महिला खेत मज़दूरों को मातृत्व अधिकारों से वंचित रखा जाता है। गर्भवती महिला मजदूरों को कोई विशेष छुट्टी या सहायता नहीं मिलती। उन्हें गर्भावस्था के आखिरी दिन तक काम करना पड़ता है और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद फिर काम पर लौटना पड़ता है। बच्चों को रखने के लिए क्रेच (creche) सुविधा न होने से उन्हें घर पर ही छोड़ना पड़ता है, जिससे मां और बच्चे दोनों कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, बच्चा मां से दूर रहने की वजह से और मां का डिलीवरी के बाद सीधा काम पर लौटना की वजह से। स्वरोजगारी महिला और महिला मज़दूरों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCSEW) ने जोर देकर कहा है कि महिलाओं की कार्यस्थल समस्याओं को हल करने के लिए उनके प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी अतिअवयशक है। इस बात का ज़िक्र करते हुए उन्होंने सार्वभौमिक मातृत्व अधिकार जो मातृत्व लाभ अधिनियम के अन्तर्गत है, उससे लागू करने का सुझाव दिया। कृषि श्रम जैसे असंगठित क्षेत्रों के लिए, जहां नियोक्ता की पहचान नहीं हो पाती, राज्य को इन लाभों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक चिंताजनक बात यह है कि अध्ययनों से पता चला है कि कभी-कभी गर्भधारण से बचने और काम के समय की हानि से बचने के लिए महिला गन्ना मजदूरों को जबरन गर्भाशय-उच्छेदन (बच्चेदानी निकलवाने) के लिए मजबूर किया जाता है। ठेकेदार सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, जिससे महिलाओं का शोषण बढ़ता है। इसे रोकने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए।

एक से अधिक स्तरों पर शोषण:

महिलाओं को सिर्फ लिंग के आधार पर ही नहीं मगर जाति, धर्म, वर्ग, और अन्य ऐसी स्तिथियों के आधार पर भी भेदभाव झेलना पड़ता है। समाज की रूढ़िवादी सोच और यौन उत्पीड़न ने उनकी जिंदगी को हर कदम पर मुश्किल बना दिया है। मेहनत की लूट के साथ-साथ उन पर होने वाले अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। जब कोई महिला खेत मजदूर दलित या आदिवासी समुदाय से होती है, तो उसका शोषण कई गुना बढ़ जाता है। पहले तो उन्हें मजदूर के तौर पर निचोड़ा जाता है, फिर निचली जाति होने के कारण सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ता है, और आखिर में एक पितृसत्तात्मक समाज में महिला होने की वजह से उन्हें और उत्पीड़न से गुज़ारना पड़ता है। महिला खेत मजदूरों के साथ बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, अपहरण और दहेज हत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं – ये सब आबादी की वृद्धि दर से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि समाज के कमजोर तबकों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है।

माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों (SHG) की समस्याएं:

सरकारी और निजी संस्थाओं ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाए हैं, जिनमें खेत मजदूर महिलाओं की बड़ी संख्या शामिल है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई महिलाओं का SHG के जरिए दिए गए कर्ज के बहाने शोषण हो रहा है। खेत मज़दूरों को बैंक से आसानी से ऋण नहीं मिलते और ग्रामीण माइक्रोफाइनेंस प्रणाली पर ठीक निगरानी नहीं होती। गरीब महिलाएं जो पहले से ही पैसों की तंगी में जूझ रही होती हैं, वे ऊंचे ब्याज वाले इन कर्जों के जाल में फंस जाती हैं। जब SHG ठीक से काम नहीं करते, तब उसकी सभी सदस्य महिलाओं को कर्ज का बोझ उठाना पढ़ता है। कुछ राज्यों में हमारे साथियों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाई है। हम मानते हैं कि SHG और छोटे कर्ज महिलाओं के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन सरकार को इन पर सख्त नजर रखनी चाहिए और गांव की महिलाओं को कम ब्याज पर कर्ज दिलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

मनुवादी हिंदुत्व की चुनौती:

हिंदुत्व ताकतों द्वारा फैलाया गया सांप्रदायिक जहर ग्रामीण समाज में गहराई तक बैठ चुका है। यह मजदूर वर्ग की एकता को कमजोर कर रहा है और खेत एवं ग्रामीण मज़दूरों को उनके वर्गीय हितों के खिलाफ सांप्रदायिक आधार पर बांट रहा है। महिला मजदूर तो खासकर भाजपा-आरएसएस के झूठे प्रचार का शिकार बन रही हैं। भाजपा की मनुवादी सोच मूल रूप से औरतों को पुरुषों से कमतर मानती है। वे पुराने रूढ़िवादी एवं मनुवादी तरीके और नियमों को फिर से थोप रहे हैं। ज़ाहिर है, इसका नतीजा यह है कि गांवों में महिला मजदूरों के खिलाफ हिंसा, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि ऐसे अपराध करने वालों को सरकार और प्रशासन का संरक्षण भी मिल जाता है। हमारी यूनियन ऐसे अन्यायों के खिलाफ लड़ रही है। अब वक़्त की ज़रूरत है कि हमें महिला मज़दूरों के ऊपर होने वाले हर तरह के भेदभाव के खिलाफ और मजबूती से संघर्ष करना होगा। हमें लैंगिक समानता के मुद्दों पर जमीनी काम करना होगा और साथ-साथ पितृसत्ता की जड़ों पर वैचारिक हमला करना पड़ेगा। यह लड़ाई दो मोर्चों पर लड़नी है; नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ और हिंदुत्ववादियों के पिछड़े मनुवादी विचारों के खिलाफ।

संगठन में महिलाएं:

हमारे संगठन और हमारी सारी गतिविधियों में महिलाएं बहुसंख्यक हैं और वे संघर्षों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। संगठन में महिलाओं की यह भागीदारी इस सच्चाई को दर्शाती है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कृषि, मनरेगा और अन्य गैर-कृषि कार्यों में बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं। हालांकि यूनियन के प्राथमिक सदस्यों में महिलाओं की संख्या काफी है, लेकिन केरल को छोड़कर अन्य जगहों पर उनकी सही संख्या के बारे में कोई दस्तावेजी आंकड़े नहीं हैं। यह व्यवस्थित रिकॉर्ड न रखने की कमी की तरफ इशारा करता है जिससे तुरंत ही ठीक करने की ज़रूरत है। सभी राज्य समितियों में कुल 813 सदस्य हैं, जिनमें से केवल 111 महिलाएं हैं। यानी समिति सदस्यता में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 13.65% है। संगठन की केरल इकाई ने प्राथमिक इकाइयों में अध्यक्ष या सचिव में से कम से कम एक पद के लिए महिलाओं के चुनाव का निर्णय लागू किया है। इतना कम प्रतिनिधित्व साफ दिखाता है कि संगठन के सभी स्तरों पर नेतृत्व में लैंगिक संतुलन और महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की जरूरत है।

ज़्यादातर राज्यों ने महिला सम्मलेन कर महिला खेत मज़दूर उप-समितियां (सब-कमेटियों) का गठन कर लिया है। पश्चिम बंगाल में जिला स्तर पर महिला खेत मजदूरों के लिए उप-समितियां बनाई गई हैं और राज्य स्तरीय सम्मेलन के जरिए एक अलग संचालन समिति गठित की गई है। कर्नाटक में भी राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन हुआ, जिसके बाद एक उपसमिति बनी। तमिलनाडु में महिला उपसमिति 15 जिलों में सक्रिय है, जहां दो महिलाएं विविन्न स्तरों पर यूनियन की सचिव और चार राज्य पदाधिकारी टीम की सदस्य हैं। त्रिपुरा में उप-समिति के साथी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उप-मंडल स्तर पर उप समितियां बनाई गई हैं।

महाराष्ट्र में कई जिलों में सफल सम्मेलनों के बाद राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ऐसे ही हरियाणा में राज्य स्तरीय महिला मज़दूर सम्मेलन हुआ और उप-समिति गठित की गई। बिहार में कुछ जिलों में महिला सम्मेलन हुए। राजस्थान, जहां राज्य सचिव एक महिला है, वहां कुछ जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए गए। इन प्रयासों से पता चलता है कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में काम हो रहा है। हालांकि, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

महिला खेत मजदूरों के मुद्दों पर विशेष गतिविधियां:

महिलाओं से जुड़े विशिष्ट मुद्दों को पहचानने और उन्हें हल करने में अभी भी एक बड़ी कमी है। कुछ राज्यों ने इन समस्याओं की पहचान की है, लेकिन इनके इर्द-गिर्द कोई सतत संघर्ष या केन्द्रित अभियान नहीं चलाया जा रहा है। ज्यादातर इलाकों में, 8 मार्च (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) का सालाना आयोजन ही एकमात्र नियमित एवं महिला मज़दूर केंद्रित गतिविधि है।

हालांकि, महिला मजदूरों के लिए विशेष संघर्ष कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन महिला खेत मजदूर व्यापक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। तेलंगाना में, हजारों महिलाएं घर की जमीन के लिए चल रहे संघर्ष में शामिल हुई हैं। महिला उप-समिति के नेतृत्व में राज्यव्यापी रैलियां और बैठकें हुईं। ‘पोडू’ जमीन के संघर्ष में महिलाओं ने बहादुरी से हिस्सा लिया, कई तो जेल भी गईं। आंध्र प्रदेश में, महिलाओं ने खेती योग्य जमीन और आवास के लिए संघर्ष में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने विशेष ग्रुप बनाए और निर्माण कोष के लिए चंदा इकट्ठा किया। कर्नाटक के कोप्पल ज़िले में, सैकड़ों महिलाओं ने जमीन संघर्ष में बढ़-चढ़कर भाग लिया और पड़ोसी गांवों के समर्थन से एक महीने से अधिक समय तक जमीन पर कब्जा बनाए रखा। यहां छह जिलों में महिलाएं सक्रिय रूप से संघर्षरत हैं। तमिलनाडु में, महिला खेत मजदूर रोजगार और आवास के लिए चल रहे आंदोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिनमें हजारों महिलाएं विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई हैं।

पश्चिम बंगाल में, संदेशखली में जमीन अधिग्रहण विरोधी संघर्ष के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचारों और हमलों के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या होने पर हमारे संगठन ने सैकड़ों प्रदर्शन किए, जिनमें हजारों ग्रामीण गरीबों ने हिस्सा लिया। जिला और राज्य स्तर पर सम्मेलन भी हुए। महाराष्ट्र में, हमारी यूनियन ने विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और अकेली माताओं के लिए पेंशन और सहायता की मांग को लेकर संघर्ष किया, जिसमें उनके बच्चों के लिए सहायता की मांग भी शामिल थी। कई राज्यों में, आवास, पेयजल की सुविधा और मनरेगा महिला मजदूरों के लिए क्रेच (बच्चों की देखभाल केंद्र) की मांग उठाई गई है, लेकिन ये प्रयास अभी सीमित हैं और इन्हें व्यापक स्तर पर फैलाने की जरूरत है।

हमारी यूनियन ‘सभी के लिए समानता’ के सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन सालों के संघर्ष के बावजूद, पुरुष और महिला मजदूरों के बीच वास्तविक समानता अभी भी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक सोच अब भी हावी है। हमारे संविधान ने स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को अपनाया है और कानूनी रूप से लैंगिक समानता की गारंटी दी है, लेकिन समाज में गहराई से जड़ जमाए रीति-रिवाज और परंपराएं भेदभाव को बनाए हुए हैं। महिला खेत मजदूरों को एकजुट होकर संगठित होना होगा और अपनी सामूहिक ताकत बनानी होगी। उन्हें एक उत्पादक शक्ति के रूप में अपनी अहमियत पहचाननी होगी और अपनी मांगों को मजबूती से उठाना होगा। हमें ग्रामीण भारत में महिला मजदूरों की समस्याओं को समझने पर और जोर देना होगा और सामूहिक भागीदारी के साथ संघर्ष को व्यापक बनाना होगा।

इस सम्मेलन की मांगें:

- महिला खेत एवं ग्रामीण मजदूरों को समान काम के लिए समान मजदूरी मिले। महिलाओं को समान प्रकृति और मूल्य के काम दिए जाएं और उन्हें बराबर मजदूरी मिले।

- महिला खेत एवं ग्रामीण मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ सुनिश्चित करने वाले कानून लागू किया जाए। सरकार इसके क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी ले।

- खतरनाक रसायनों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के संपर्क में आने वाली महिला मजदूरों को सुरक्षात्मक उपकरण मुहैया कराए जाएं।

- महिला खेत एवं ग्रामीण मजदूरों को जमीन पर मालिकाना हक की गारंटी दी जाए और उन्हें पर्याप्त आवास की सुविधा प्रदान की जाए।

- कार्यस्थलों को महिलाओं की ज़रूरतों अनुसार बेहतर किया जाये, जिसमें कार्यस्थलों पर क्रेच (बच्चों की देखभाल) की अनिवार्य व्यवस्था शामिल हो।

- महिला खेत एवं ग्रामीण मजदूरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मनरेगा को मजबूत और विस्तारित किया जाए।

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून (महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013) सख्ती से लागू किया जाये। पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए एक मजबूत क्रियान्वयन तंत्र और विशेष अदालतें स्थापित की जाएं।

- महिला प्रवासी मजदूरों के सामने आने वाली अतिरिक्त चुनौतियों, विशेष रूप से आवास, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को उनके कार्य एवं निवास स्थान पर हल किया जाए।

- एक सक्षम और सुलभ सूक्ष्म माइक्रोफाइनेंस प्रणाली स्थापित की जाए, साथ ही महिलाओं को बिना ब्याज के आसान लोन उपलब्ध कराया जाए।

- महिला खेत एवं ग्रामीण मजदूरों के स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जाए। उन्हें व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा (6,500 रुपये प्रति माह) सुनिश्चित की जाए।

अकेली, परित्यक्ता और विधवा महिला मजदूरों के लिए विशेष पेंशन और सामाजिक सहायता की व्यवस्था की जाए।

(संयुक्त सचिव डॉ विक्रम सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति)