रोजी-रोटी और पलायन के जटिल परतदार प्रश्न को मधुर समानुभूति के साथ दो मुल्कों की ज़मीन पर उकेरता एक अद्भुत गीत: इन दिनों एक कविता की किताब पढ़ रहा हूं नाम है ‘गिनती के बाहर’। ये मेरे प्रिय कवि शिव प्रसाद जोशी का दूसरा कविता संग्रह और पिछले चार सालों में उनकी तीसरी किताब है। उनकी पिछली दो अद्भुत किताबें भी ‘गिनती के बाहर’ ही थीं लेकिन हिन्दी साहित्य और बौद्धिक जगत का ढब कुछ ऐसा है कि ऐसी ज़रूरी किताबें और शिव जैसे कवि लेखक ‘गिनती से बाहर’ हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं….ज़रूरी बातों सवालों दृश्यों और कहानियों को गिनती से बाहर कर दिए जाने के मामले में पहाड़ और ‘पहाड़ी’ भी पीछे नहीं हैं।

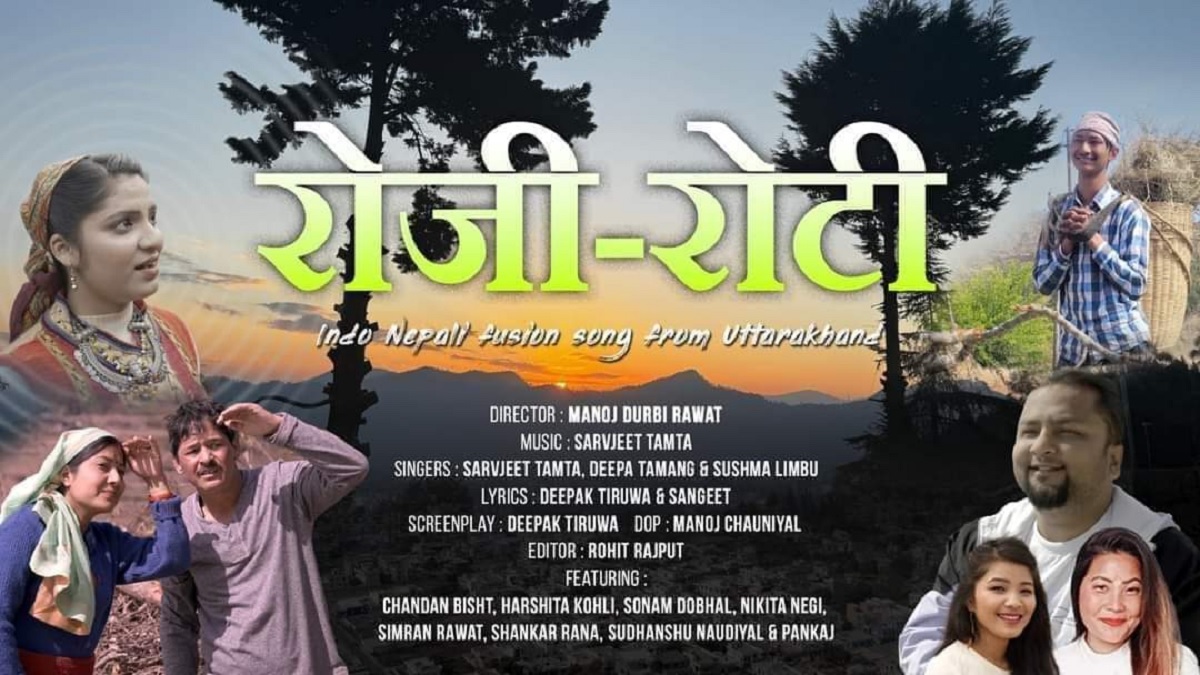

मैं ये सब सोच ही रहा था कि ‘रोजी रोटी’ शीर्षक से एक गीत यू ट्यूब पर रिलीज होता है ‘आंफर’ नाम का, अभी तक बहुत कम चर्चित यू ट्यूब चैनल पर, जिसमें दो से ढाई साल पहले एक और अच्छा संवेदनशील हिन्दी गीत का वीडियो ‘डियर बेटी’ शीर्षक से आया था। और ‘डियर बेटी’ गीत संगीत कहानी पटकथा ,अभिनय, निर्देशन, कैमरा और लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन होते हुए भी ‘गिनती से बाहर’ हो गया था।

शायद आज लोगों को ये गीत याद नहीं होगा क्योकि उन्होंने इसे या तो देखा ही नहीं होगा और देखा भी होगा तो बड़ा बैनर या प्रोडक्शन हाउस न होने के कारण उस गीत पर उस तरह से चर्चा नहीं हुई जिसका वो उचित हक़दार था। बहरहाल गिनती से बाहर हो जाने या कर दिए जाने के सारे जोखिमों और खतरों के बीच अनजान खुशबू के अनाम या ‘बदनाम’ फूल खिलना तो नहीं छोड़ सकते। प्रकृति की इसी निरंतरता की रिवायत के रूप में ऑफर का नया गाना आया है ‘रोजी रोटी’।

गीत कुमाऊनी और नेपाली दो भाषाओं में है, महाकाली नदी के दो किनारों की दो भाषाएं जिनका एक दूसरे के साथ हर पल कितना गहरा संवाद है इस बात को इस गीत को सुनकर भी जाना जा सकता है। बेहद भावप्रवण कर्णप्रिय और मुल्कों के साथ दिलों की ज़मीन से जुड़ा हुआ गीत है। संवेदनशील लोगों के तो इस गीत को देख-सुन कर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वयं मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरे जानने वाले कई अन्य दोस्तों के साथ भी।

नेपाली गीत संगीत तो अपने आप में बहुत ही समृद्ध रहा है और ख़ासतौर पर नब्बे के दशक में वैश्विक परिवर्तनों और इसी समय हुए नेपाल के आंतरिक लोकतांत्रिक संघर्ष के दौरान नेपाल का गीत संगीत और सांस्कृतिक जगत पॉपुलिज्म के साथ-साथ चेतना और भाव के नए अलग आयामों से परिचित हुआ है। जिसका सकारात्मक प्रभाव नेपाली गीत संगीत में स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन मेरे व्यक्तिगत अवलोकन में नब्बे के दौर में ही कुमाऊनी गीत-संगीत में एक ख़ास किस्म की जड़ता सांस्कृतिक दयनीयता और उथलापन आ गये थे। जो इसके पॉपुलर होने में तो बाधा तो नहीं थे, लेकिन स्मृति में लम्बे समय तक रह जाय ऐसी बात पिछले पच्चीस-तीस साल के किसी कुमाऊनी गीत में कम से कम मुझे नज़र नहीं आई है।

बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी दौरान उत्तराखंड राज्य आन्दोलन भी हुआ जिसके दौरान और जिसके लिए कई कुमाऊनी गीत लिखे और गाये गए। वो गीत लोगों को याद क्यों नहीं हैं अगर मैं कहूं कि ये आन्दोलन की ही अपनी संकीर्णता के कारण है और इस बात को साबित करने के लिए दलीलें देने लगूं तो यहां ज़बरदस्त विषयांतर हो जाएगा। इसलिए अपनी मूल बात पर लौट आता हूं। जो यह है कि कुमाऊनी भाषा में एक सरोकार आधारित शानदार मेलोडी सुने हुए अरसा हो गया था… इसका कारण कुमाऊनी भाषा के गीतों में विषयों और संदर्भों की विविधता का न होना तो है ही साथ ही इस भाषा समाज का उचित और आधुनिक लोकतंत्रीकरण न हो पाना भी एक आधारभूत कारक नज़र आता है। हालांकि इधर प्रेम गीत और नृत्य आधारित कई गीतों के साथ परम्परागत लोक गीतों और जागर इत्यादि के फार्म में गाये गये कई गीत प्रसिद्ध हुए हैं लेकिन आम लोगों के मन में दीर्घ काल तक प्रभावी रहने वाले कुमाउनी गीतों का दौर शायद जा चुका है।

ऐसे निराशाजनक परिदृश्य में दीपक तिरुआ का लिखा हुआ सर्वजीत टम्टा के संगीत के साथ मनोज दूरबी रावत के निर्देशन वाला ये गीत वीडियो कम से कम मेरे स्मृति संसार में एक स्थानीय कर्णप्रिय मेलोडी की इस कमी को पूरा करता है। इसे गाया है सर्वजीत टम्टा ने कुमाऊनी में, दीपा तमांग और सुषमा लिम्बु ने नेपाली में, गीत के नेपाली बोल संगीत ने लिखे हैं गीत के वीडियो में प्रसिद्ध एक्टर चन्दन बिष्ट के साथ शंकर राणा, हर्षिता कोहली, सुधांशु नौडियाल, सोनम डोभाल, निकिता नेगी, सिमरन रावत, प्रियांशु क्षेत्री, सुनील बसनेत और वीणा देवी जैसे कलाकारों ने काम किया है। मैं गीत-संगीत वीडियो निर्देशन आदि पर अपने अवलोकन और समझ के आधार पर कुछ बात करूंगा हालांकि मैं इन क्षेत्रों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इससे पहले मैं इसके विषय या मुद्दे पर कुछ बात करना चाहता हूं जिसके कारण ही मैं यह टिप्पणी लिख रहा हूं और वो मुद्दा है पलायन का मुद्दा या पलायन का सवाल।

‘रोजी रोटी’ गीत में ‘पहाड़ में पलायन का सवाल’ या ‘पहाड़ से पलायन का सवाल’ ही केन्द्रीय विषयवस्तु है और ये उन निर्णायक सवालों में से एक है जो पहाड़ के सामाजिक जनजीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। पलायन पहाड़ के रहवासियों के लिए एक निजी भावनात्मक और मानवीय सवाल तो है ही, साथ ही पलायन ही (रिवर्स पलायन और प्रवासियों /‘बाहरी’ लोगों का आगमन भी) यहां की जनांकिकीय सामाजिकता राजनीति और संस्कृति को भी गहरे प्रभावित करता है। ये उन चंद सवालों में से एक है जिन पर सबसे अधिक चर्चा बहस बातचीत विमर्श बौद्धिक सांस्कृतिक सक्रियतायें अक्सर अलग-अलग प्लेटफार्म्स पर दिखाई दे जाती हैं। आप अगर पहाड़ आधारित यूट्यूब चैनल या वेब पोर्टल ही देख लें पलायन के सवाल से संबंधित तो काफी सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। मुख्य धारा के मीडिया संस्थानों में भी पहाड़ के कई गांव के पूरी तरह खाली हो जाने की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी।

सरकारों से लेकर असल सरोकार रखने वाले प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं तक, NGO’s से लेकर राजनीतिक संगठनों तक सरकारी महकमों से लेकर धार्मिक संगठनों तक, पलायन वह मुद्दा है जिससे पहाड़ का कोई भी सार्वजनिक मंच अछूता नहीं रहा है। पलायन पर आपको गंभीर शोध पत्र भी मिल जाएंगे तो अक्सर होने वाली ऐसी गहरी उथली बहसों से भी सामना होगा। जिनमें सरकारों और सिस्टम को दोष देने के साथ-साथ स्थानीयता के संकीर्णता की सीमा तक पहुंचे असंतुलित आग्रह और पहाड़ में आने वाले ‘बाहरी’ लोगों के प्रति पर्याप्त कटुता दिखाई देगी। और स्वभाविक ही है कि साहित्य की दुनिया में भी पलायन का विमर्श उचित जगह घेरता है।

पहाड़ के प्रसिद्द कवि महेश चंद्र पुनेठा की कविता देखें-

‘‘सड़क!

अब पहुंची हो तुम गांव

जब पूरा गांव शहर जा चुका है

सड़क मुस्कराई

सचमुच कितने भोले हो भाई

पत्थर लकड़ी खड़िया तो बची है न !”

(संदर्भ : अब पहुंची हो तुम, महेश चंद्र पुनेठा , समय साक्ष्य प्रकाशन पृष्ठ 12 )

यह कविता पलायन के साथ असंतुलित विकास मॉडल को खूबसूरती और सरलता के साथ बयां करती एक कल्ट कविता बन चुकी है तो पहाड़ के ही दूसरे लोकप्रिय कवि अनिल कार्की की ‘पलायन से पहले’ शीर्षक से लिखी गई दो कविताएं बेहद तीक्ष्णता, स्पष्ट, बेबाक़ पक्षधरता और राजनैतिक साफगोई के साथ पलायन के विविध पहलुओं और प्रतिरोध को सामने रखती हैं-

“ओ हिमाल

रहो अपनी ठसक में

ओ नदियों सदा के लिये सूख जाओ

हो जाओ शहीद

या कैद हो जाओ

सरकारी ताम -झाम में ….”

कवि आगे सजगता के साथ कहता है

“वे उठा लाये हैं

आशाराम शांतिकुंज साईँ

राम हनुमान के सुन्दर फोटक हर गली हर चौराहों में खड़े हैं

आलिशान मंदिर ..

…… बचे खुचे बुजुर्गो मर जाओ जल्दी से

“….तुम्हारा भला करने

आ गए एन जी ओ देव

जाओ नौकरी करो उनकी…”

“राम पसर रहा है पहाड़ में

राजा का मुन्शी बनकर

संसद पंहुचा रहा पहाड़ियों को….”

“सुनो

हमें इस समय तन जाना था

ग्लोब के आर-पार

पहाड़ी सतरंगे इन्द्रधनुष सा

पर अफ़सोस

ग्लोब हमारे हाथ में नहीं ।”

(संदर्भ : कविता -पलायन से पहले -एक ,संग्रह -पलायन से पहले अनिल कार्की पृष्ठ 125 समय साक्ष्य प्रकाशन )

और देखें –

“…याद रखना रहवासियों !

तुम उस वक़्त स्वर्ग से

बेदख़ल कर दिए गए

लोगों में गिने जाओगे

तथाकथित सभ्य शहर

जो खींच रहा है तुम्हें अपनी तरफ़

वक़्त मिलते ही

वह तुम्हारीं ज़मीनों पर क़ब्ज़ा कर लेगा

तुम भगोड़ों में गिने जाओगे”

(संदर्भ : कविता -पलायन से पहले -दो ,संग्रह -पलायन से पहले अनिल कार्की पृष्ठ 130 समय साक्ष्य प्रकाशन )

ये दो कवि साहित्य जगत में पहाड़ से पलायन और ‘पहाड़ी अस्मिता’ की इस पर सुचिंतित प्रतिक्रिया के दो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। इनकी कविताओं में हम देख सकते हैं कि अपने समाज जनजीवन और संस्कृति के लिए चिंतित कवि किस तरह क्षेत्रीय अस्मिताओं को संबोधित करते हैं।

लेकिन अस्मिताओं के साथ उनसे जूझता हुआ और उनके पार पलायन का सवाल एक परतदार सवाल है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पहाड़ी समाज भी जटिल, परतदार और स्तरीकृत है- जाति, वर्ग और जेंडर के आधार पर बहुत कठोरता से स्तरीकृत, यह बहुत समय तक अति-दीर्घ सातत्य वाला स्तरीकरण अनिवार्यतः भौगोलिक प्राकृतिक विविधताओं, क्षेत्रीय असमानताओं और विकास के आधुनिक, गैरसमावेशी, असंतुलित मॉडल और साथ ही पलायन की परिघटना के साथ भी बहुविध तरीक़ों से इंटरेक्ट करता है और यहां पलायन के कई तरह के बहुआयामी चित्र पैदा होते हैं। अपने हिस्से के सच के साथ-साथ दूसरों के हिस्से के सच को समझने के लिए पलायन के इन चित्रों को अलग-अलग कोणों से देखे जाने की ज़रूरत है। अब यहां मुझे अपनी ही कविता सीरीज ‘पलायन के कुछ चित्र साइड के कोण से खींचे हुए’ से उद्धरण देने से बचना चाहिए इसलिए बहुपरतीय पलायन को केंद्र में रखते हुए मध्य हिमालय के एक गांव तेजम में हुए विस्तृत फील्ड स्टडी पर आधारित महत्वपूर्ण अकादमिक अध्ययन के हवाले से अपनी बात साफ़ करने की कोशिश करता हूं-

‘Routledge Studies in development mobility and migration’ से आई किताब ‘Migration development and social changes in the Himalayas: ethnographic village study by Madleina Daenchardt में लेखिका ने The paradox of coexistence of change and continuity in social mobility या “सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन और निरंतरता के सह-अस्तित्व का विरोधाभास” शीर्षक में अपनी बात को इस तरह लिखा है:-

“मैंने सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण मार्करों के रूप में जेंडर और जाति के पैमानों में बढ़ी हुई समानता के साथ-साथ मानव विकास तक समावेशी पहुंच की पहचान की है। जिस तरह से वर्ग, जाति और जेंडर के विभाजन पलायन की प्रक्रिया के साथ इंटरेक्ट करते है उसे देखते हुए क्या पलायन यथास्थिति बनाये रखता है या परिवर्तन को आकार देता है। (पलायन के सन्दर्भ में) ये प्रक्रियाएं इसके (पलायन के) बहुआयामी होने के महत्वपूर्ण पहलू को प्रतिबिंबित करती हैं। अगर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पलायन को देखा जाय, जाति और लिंग के संदर्भ में तो यहां से कई सैद्धांतिक अंतर्दृष्टियां पैदा होती हैं और साथ ही एक छोटे परिवेश में बहुआयामी पैटर्न्स ज़ाहिर होते हैं। पलायन के ज़ाहिर पैटर्न्स के सहारे हम एक ही समय में जाति और जेंडर के विभेदों को अलग-अलग पीढ़ियों के बीच दोहराते हुए देखते हैं तो साथ ही पीढ़ियों व्यवस्थाओं के टूटने के संकेत भी हमें यहीं से मिलते हैं। इसलिए हमें पलायन को लेकर निराशावादी या आशावादी दोनों तरह विचारों की वकालत करने वाले सिद्धांत मिलते हैं और कुछ हद तक दोनों ही सही हैं….

….नए और पुराने पलायन के बारे में निराशावादियों का तर्क है कि पलायन से समुदाय में गहरी असमानताएं पैदा होती हैं जो गांव में एससी- एसटी और सामान्य वर्गों के बीच बढ़ते हुए विभाजन के साथ दिखाई देती हैं। मौजूदा आर्थिक और सामाजिक असमानताएं कुछ मायनों में 1962 के बाद से ज़्यादा बढ़ गयी है, जबकि व्यापार (भारत-तिब्बत व्यापार ) उसपर फल-फूल ही रहा था। वर्तमान समय में पलायन करने वाले लोगों के व्यावसायिक प्रोफाइल पर नज़र डाली जाय तो वहां एकदम स्पष्ट सामाजिक स्तरीकरण दिखाई देता है…

….दूसरी ओर पलायन को लेकर आशावादी रहने वाले लोग यह कहते हुए सही हैं कि पलायन गांव में पहले से उत्पीड़ित कुछ वर्गों के लिए आजादी का साधन हो सकता है, जिससे उन्हें रोजगार और बेहतर जीवन विकल्पों के अवसर मिल सके हैं, जो अनुसूचित जाति के उन पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलते हुए दिखते हैं जो कि सकारात्मक कार्रवाई (अफर्मेटिव एक्शन) के पहले के दौर में एससी बसाहटों में जाति व्यवस्था के चलते अकल्पनीय थे। अनुसूचित जाति के सेना से रिटायर व्यक्ति और कई सरकारी शिक्षक गांव में रहते हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि गांव से बाहर रहने वाले अनुसूचित जाति के पेंशनभोगी अपनी बचत और पेंशन के साथ गांव में आरामदायक जीवन जीने में सक्षम हैं।”

(संदर्भ : उपर्युक्त page 187 – 188 अनुवाद मोहन मुक्त)

तो इस तरह कहा जा सकता है कि पलायन एक जटिल परिघटना है जो वर्ग, जाति और जेंडर की संरचनाओं में अलग-अलग स्तरों पर स्थित समुदायों को एक ही तरह से प्रभावित नहीं करता। ऐसी जटिल प्रक्रियाओं पर जब प्रभावित लोग अपनी-अपनी वेदनाएं पीड़ायें या जो भी भावनात्मक अभिव्यक्तियां ज़ाहिर करते हैं उनके हमेशा ही एकांगी और असंतुलित बने रहने की संभावना मौजूद रहती है जो कि पलायन पर लिखे गए साहित्य, कविताओं, गीतों, फिल्मों, और डॉक्युमेंट्री में अक्सर दिखाई दे जाते हैं।

यहां ऐसी संवेदनशील सचेतनता की ज़रूरत होती है जो अपने साथ-साथ दूसरे के दर्द को भी जगह देने की कोशिश करे और यह बिलकुल वास्तविक गहरा और प्रामाणिक हो और यही बात हमारे गीत ‘रोजी रोटी’ को ख़ास बनाती है। गीत में पलायन के विमर्श की क्षेत्रीय विविधता, अभाव, वंचना, शोषण, दयनीयता के साथ ही प्रेम की सापेक्षता को दिखाने वाली कम से कम एक परत को तो न केवल उघाड़कर सामने रख दिया है बल्कि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ एक कॉप्लेक्स कहानी उन तमाम लोगों तक पहुंचा दी है जिनके लिए वो वास्तव में मायने रखती है और जिन्हें उसकी ज़रूरत है।

तो बेहद लम्बी थकाऊ कुछ हद तक उबाऊ लेकिन बेहद ज़रूरी इस पृष्ठभूमि के बाद हम अपने गीत की ओर लौटते हैं-

गीत का वीडियो शुरू होता है ऑफर के आकर्षक ‘लोगो’ के बाद सर्वजीत की जादुई आवाज के साथ सूर्योदय का दृश्य है और एक अधेड़ पानी की गगरी कंधे पर ला रहा है। सर्वजीत की आवाज़ और गायकी इस मामले में अनोखी मालूम पड़ती है कि उसमें एक बच्चे की आवाज़ की तरलता और सरलता के साथ ही रियाज़ के पाबन्द एक माहिर उस्ताद जैसे गायक के प्रौढ़ गले की स्थिरता और ठहराव दिखाई देता है।

सर्वजीत रहमते नुसरत कव्वाली ग्रुप के लीड सिंगर हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के प्रशंसक इस गायक को लाइव सुनना और इसकी रेंज को देखकर हैरत में पड़ना ये मेरे साथ पहले कई बार हो चुका है। अक्सर ऊंची तान में गाने वाले सर्वजीत को फिसलते हुए कम ही देखा है लेकिन सुगम संगीत और प्ले बैक सिंगर (अगर इसे कहा जा सके) और संगीतकार के रूप में भी पहले आया सर्वजीत का गीत ‘डियर बेटी’ भी किसी संगीत प्रेमी को उनकी आवाज और गायकी से प्रेम करवाने के लिए काफ़ी है।

उनकी आवाज़ पहाड़ में प्रचलित आवाजों से काफ़ी अलग प्रतीत होती है। शायद ये नैचुरल हो या वडाली ब्रदर्स जैसे माहिर उस्तादों से सीखे हुए उनके फन का अनोखापन जो भी हो, ‘रोजी रोटी’ गीत में सर्वजीत की गायकी बेमिसाल है लेकिन गायकी के साथ साथ यहां एक बेहद कर्णप्रिय कम्पोजीशन भी है ..गजब का संगीत है जो गीत के मूड और विचार के साथ दो देशों की मिट्टी में महकता महसूस होता है। नेपाल के वाद्य यंत्र और माहौल दोनों एक साथ जेहन में कौंध जाते हैं।

किसी ने एक बार फेसबुक पर सवाल किया था कि पहाड़ मे भूपेन हजारिका जैसी संभावना किस कलाकार या संस्कृतिकर्मी में नज़र आती है? वहां मैंने कमेंट किया था कि तुलना तो नहीं करूंगा लेकिन मेरी नज़र में सर्वजीत सबसे अधिक संभावनाओं वाला फनकार है आवाज़ और गायकी तो उसकी बेमिसाल है ही साथ ही बतौर मौलिक संगीतकार उसका काम चौंकाता है। अगर वो अनुशासन और पेशेवर रुख के साथ अपनी मौलिकता को तराशने का काम जारी रखे तो जितनी कम उसकी उम्र है उसके मद्देनज़र वो आगामी दो दशकों में एक ऐसी लकीर खींचने की क्षमता रखता है जो पहाड़ की कला संस्कृति के क्षेत्र में आज तक नहीं देखी गई है। और ये कोई ओवरस्टेटमेंट या अति उत्साह में कही गयी बात नहीं है बेहद प्रतिभाशाली दीपक तिरुआ के लिखे कई ऐसे गाने हैं जो सर्वजीत ने संगीतबद्ध किये हैं और गाये भी हैं। वो अब तक रिलीज नहीं हुए हैं उन्हें मैंने सुना है …उनमें से एक गीत ‘मोरी हंसिया में दे दे धार’ जब दुनिया के सामने ज़ाहिर हो जाएगा तो शायद कई और साथी भी मुझसे सहमत होंगे।

अपने सुने और देखे कंटेंट के आधार पर ही मैं ये बात कह रहा हूं… यहां एक और बात जोड़ना ज़रूरी है कि अपनी चेतना और समझदारी में दीपक की तरह ही सर्वजीत भी प्रगतिशील आंबेडराईट सरोकार रखते हैं तो इसलिए भी उनसे हम अधिक उम्मीद करते हैं। हां इतना ज़रूर कहना है कि सर्वजीत के लिये ये शुरुआत है और सफ़र काफ़ी लम्बा और कठिन है।

सर्वजीत के साथ-साथ दीपा तमांग और सुषमा लिम्बु की गायकी भी मुग्ध करने वाली है…दोनों गायिकाओं ने नेपाली लिरिक्स गाया है। अगर ये दोनों गायिकाएं और नेपाली लिरिक्स न हो गीत से उसकी आत्मा निकल जायेगी। उनकी आवाज और गायकी में खनक भी है और माधुर्य भी। और उनकी गायकी के साथ संगीत के नेपाली लिरिक्स भी शानदार हैं। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि कुमाऊनी गाने की सर्वजीत द्वारा गाई गयी लाइन का ही नेपाली अनुवाद गायिकाओं द्वारा गाया जा रहा है। लेकिन सचेत श्रोता और दर्शक तुरंत ही पकड़ लेगा कि नहीं नेपाली लिरिक्स महज अनुवाद नहीं है बल्कि उसमें मौलिक पोएट्री के सारे तत्व मौजूद हैं। आइडिया और आधार ज़रूर दीपक द्वारा लिखा गया कुमाऊनी गाना रहा होगा, लेकिन नेपाली लिरिक्स में नेपाल की पोएट्री शब्द परिदृश्य और संदर्भ महकते हैं सब-टाईटिल्स को देखने से ये बात और साफ़ हो जाती है।

ताज़ा गीत की कल्पना, उसका कॉन्सेप्ट, लिरिक और स्क्रीनप्ले दीपक का है। मूल कुमाऊनी में ये गीत मेरे सामने ही लिखा गया था और मैंने इसके लिए दीपक के हाथ चूम लिए थे… सच में चूमे थे भाई और मैं उस दिन ही जानता था कि ये गीत ज़बरदस्त संभावनाओं वाला है।

यूं तो फिल्म लेखक, स्क्रिप्ट राइटर कवि ग़ज़लकार गीतकार, नाटककार, अभिनेता, निर्देशक, कार्टूनिस्ट, व्यंग्यकार और भी न जाने किस-किस के रूप में दीपक की प्रतिभा बहुआयामी है और बतौर नाटककार उनके नाटक ‘पंचायत में पांचाली’ का मंचन देखने वाले लोग विषय पर उनकी असाधारण पकड़ नवाचार और चुटीले अंदाज के कारण उन्हें भूल नहीं सकते। लेकिन मुझे बतौर कवि-गीतकार वो सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं।

उनकी ख़ासियत है नवीनता, सरलता और गहराई एक साथ जैसे कि ताज़ा गीत ‘रोजी रोटी’ में दिखाई देता है। इतना सरल बोधगम्य और भावनात्मक रूप से गहराई वाला गीत है… उनके लिखे गीत ‘मोरी हंसियां में दे दे धार’ या ‘झूला झुलायेगा चांद'( डियर बेटी ) भी इन्हीं खासियतों के कारण मेरे मन को लुभाते हैं।

रोजी- रोटी में उन्होंने पलायन, अपनों से विछोह, प्रेम, स्थानीय संस्कृति और जड़ों के प्रति प्रेम को बेहद खूबसूरती के साथ दर्शाया है। लेकिन उनका कमाल केवल ये नहीं है वे इस कॉन्सेप्ट के अधूरे और एकांगी रह जाने के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसलिए वे पटकथा में अद्भुत काम करते हैं जो अपने आप में एक मुकम्मल कहानी है। एक नेपाली श्रमिक की कहानी जो रोज़गार के लिए अपने देश से पलायन कर उस कुमाऊनी परिवार के पास आता है जिनका अपना बेटा रोज़गार के लिए मैदानी शहर में जा चुका है।

यहां से फ्रेम दर फ्रेम लाइन दर लाइन अपने आप में एक अनूठी गाथा हमारे सामने खुलती है। जिसमें श्रमिक या सेवा करने वाले के प्रति सेवा दाता की बेरुखी अलगाव वर्चस्व और कुछ हद तक अमानवीयता भी दिखती है तो आख़िर तक आते-आते हम ख़ुशी से भरे आंसुओं में डूब जाते हैं कमाल की कहानी है। आठ मिनट के भीतर ही इतने सारे इमोशंस एक साथ उमड़ते हैं कि आप स्क्रीन प्ले राइटर की कल्पनाशीलता के कायल हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरती और सहजता के साथ उसने एक जटिल कहानी को खोल कर रख दिया।

मैं जानता हूं कि दीपक ही इस तरह का स्क्रीनप्ले लिख सकते थे इसके सूत्र दीपक की नेपाल और एवेरेस्ट बेस कैम्प की यात्रा में तो मिलते ही हैं (उनके छोटे और दिलचस्प वीडियो आपको आँफर यू ट्यूब चैनल में ही मिल जायेंगे) साथ ही इसकी असल जड़ आप दीपक की लम्बी और आधारभूत कविता ‘मेरे हिस्से की ज़मीन ’ में देख पाएंगे जिसमें वे नेपाल और भारत के बीच की काली नदी से पानी लेने वाले अपने एक पुरखे का ज़िक्र करते हैं और उसी कविता में कहते है कि-

‘हर वर्तमान अपने आप में एक मध्यकाल होता है’

तो मेरी समझ में दीपक के लिए ये सरोकारों और समझदारी के साथ-साथ निजी जड़ों की तलाश की यात्रा रही होगी जो काली नदी के दूसरी और अनिवार्यतः जाती है संभवतः इसी कारण वे दुर्लभ समानुभूति का संसार रच पाए हैं।

गीत और कहानी का असल नायक नेपाली युवक है गीत में असल भाव उस युवक के दृश्य में आने के साथ ही प्रवेश करता है और आखिरी दृश्य में भी वही नायक अपनी उपस्थिति के द्वारा गीत के भाव को उसकी वाजिब मंजिल तक पहुंचाता है। अन्य सभी दृश्यों में भी पटकथा एक विराट भाव की कहानी कहते हुए चलती है तो दीपक का काम लाजवाब और बेमिसाल है वो वीडियो में अभिनय करते हुए भी ठीक ही लगे हैं।

अब बात करते हैं निर्देशन की…..वीडियो के निर्देशक मनोज दूर्बी रावत ने कमाल का काम किया है। आँफर के पिछले वीडियो ‘डियर बेटी’ का शानदार निर्देशन भी मनोज ने ही किया था उस वीडियो में उन्होंने एक बीस्ट का जीवंत भावप्रणव अभिनय भी किया था जिसके कम से कम दो दृश्य ऐसे है जिन्हें देखकर पता चलता है कि मनोज के चेहरे पर उभर आई रेखाएं एक असाधारण प्रतिभा वाले अभिनेता को ज़ाहिर कर रही हैं । ‘डियर बेटी’ में भी और ‘रोजी रोटी’ में भी जिस तरह बेहद कम संसाधनों में मनोज ने अभिनयकर्ताओं (जिनमें से सारे प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं हैं) से शानदार काम करवाया है और भावों को बाहर निकाला हो उसके लिए मनोज विशेष तारीफ़ के पात्र हैं। मेरी नज़र में मनोज भी ऐसी प्रतिभा हैं जो न जाने किन कारणों से ‘गिनती से बाहर रह गई है।

अभिनय की बात करें तो चंदन बिष्ट एक मंझे हुए और जाने-माने एक्टर हैं कुमाऊनी युवा के पिता की भूमिका में उनका अभिनय सहज और स्वाभाविक है। जिस भी फ्रेम में वे दिखे हैं उन्होंने उसे जीवंत बना दिया है। पहाड़ का एक थका हुआ बीमार बाप और पति जो श्रमशील है अपनी बीमारी अपनी पत्नी से छुपाता है, नेपाली युवक के प्रति समानुभूत है। चन्दन ने इस पिता की उम्र बीमारी सेहत को अपनी भंगिमाओं से विश्वनीय बनाया है तो उसके भावपक्ष को चेहरे की रेखाओं से। चन्दन का पहाड़ी चेहरा और उनकी एक्टिंग की रेंज के लिहाज से वो इस पूरे वीडियो के बेस्ट कास्ट हैं। जिस आखिरी फ्रेम में वे चेहरे पर अद्भुत और दुर्लभ संतोष के भाव लिए बैठे हैं और आंखों में आंसू लिए सोफ़े से उठते है उसे देखकर कोई भी दर्शक इस एक्टर की क्षमता का कायल हो जाएगा।

बाकी कलाकारों ने भी शानदार काम किया है मुझे पहाड़ी युवक की मां के रोल वाली एक्ट्रेस ने काफ़ी प्रभावित किया उनके चेहरे के भाव एकदम वास्तविक लगते हैं ख़ास तौर पर जब वो अपने बेटे की प्रतीक्षा या उसके आने की आस में ख़ुश होती है। फिर नेपाली युवक को देखकर उसे पानी भी नहीं देती व ठौर ठिकाना देने से भी इनकार कर कर देती है और तब भी जब वो नेपाली युवक के हाथ से थाली गिर जाने पर उसे बुरी तरह झिड़कती है इन जगहों पर उनके भाव प्रमाणिक लगते है नेपाली युवक का अभिनय भी अच्छा है उसने सहज तरीके से अलग-अलग भावों को जाहिर किया है अन्य सभी कलाकार भी जंचे हैं।

कुल मिलाकर गीत हर तरह से बेहतरीन है तो क्या मुझे इस पूरे क्रियेशन में कहीं कोई कमी नहीं लगती.. नहीं ऐसा नहीं है संसाधनों की कमी के कारण सेट्स में काफ़ी दिक्क़त नज़र आती है गांव में तो वे प्रामाणिक लगते हैं लेकिन शहर वाले सेट्स उतने नही नहीं जंचते।

विजुअल माध्यम में आपके पास हर पल दर्शक के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। आप कोई फ्रेम वेस्ट नहीं कर सकते मेरे ख़याल से कुछ जगहों पर एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी और ज्यादा कसावट वाला प्रोडक्ट तैयार हो सकता था। कुछ जगह और बारीक़ कमियां है मसलन जंगल से लकड़ी लाते हुए चन्दन भाई के हाथ में कुटला/छोटी कुदाल की जगह कुल्हाड़ी या बडियाठ होता तो बेहतर था। इसी तरह जब नेपाली युवक दो देशों का पुल पैदल पार कर रहा है तो इस तरफ फ्रेम में बड़ा शहर दिखता है जबकि वो जौलजीबी या किसी अन्य पहाड़ी गांव या जगह की तरफ़ आया है यहां एडिट होना था ….खैर इस तरह की कई और छोटी-छोटी समस्याएं वीडियो में नज़र आती है जो कि सजग और सावधान दर्शक को खटक सकती हैं।

लेकिन मेरी इस पूरे क्रियेशन पर सबसे बड़ी आपत्ति वैचारिक है। और मैं कुछ मिनटों के लिए उहापोह में था कि मैं ये बात लिखूं या नहीं लेकिन फिर अपनी ही कविता याद आई “कहो कि कहने से टूट सकती है दोस्ती.. कहो कि कहने से मज़बूत हो जाते हैं दोस्त” तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात खुल कर कह दूं कि ये गीत रुलाता ज़रूर है लेकिन आंसू ऐसे कभी नहीं होने चाहिए कि वे सवालों को भी अपने साथ ही बहा ले जाएं।

मुझे लगता है कि इस कृति में स्त्रियों के साथ उचित न्याय नहीं किया गया है। पहाड़ी युवा के बॉस को छोड़कर वीडियो में तीन पुरुष पात्र हैं पिता पुत्र और नेपाली युवा। तीनों ही पलायन से अपनी-अपनी तरह से पीड़ित हैं और तीनों ही बहुत उदार संवेदनशील और भावुक दिखाई देते हैं। वहीं नेपाली युवक की प्रेमिका (जिसका अधिकतर हिस्सा युवक के सपने या कल्पना में है) के अलावा दोनों पहाड़ी स्त्रियों यानि सास-बहू को संतुलित रूप में नहीं दिखाया गया है। शहर में रहने वाली बहू वीडियो कॉल में सास-ससुर से बात करने में अनिच्छुक दिखती है और अपने पति को नाराजगी से घूरती है और जब सब लोग मिल रहे हैं और नेपाली युवक को हरेला चढ़ाने का भावुक दृश्य आता है वहां पर तो वो नज़र नहीं आती। क्या ये गलत चित्रण नही ? ध्यान रहे वो वर्किंग वुमेन नहीं है बल्कि हाउस वाइफ है और उसके कोई बच्चे भी नहीं तो वह अपने बीमार ससुर से मिलने क्यों नही आई? मुझे लगता है कि इस प्रकार के चित्रण से पहाड़ में आधुनिक लड़कियों के प्रति ग़लत धारणाएं और मज़बूत होंगी।

इसी तरह पहाड़ी युवक की मां को नेपाली युवक के प्रति ज्यादा ही कठोर दिखाया गया है एक पहाड़ी श्रमशील औरत द्वारा जिस तरह चोट लगने पर भी नेपाली श्रमिक को नियंत्रित किया जा रहा है ये दृश्य स्वाभाविक नहीं लगता। आमतौर पर पहाड़ी स्त्रियां ऐसा नहीं करतीं। हालांकि उसके पहनावे और जेवरों से उसके वर्ग का पता चलता है कि वो बहुत गरीब नहीं है लेकिन फिर भी उसके करेक्टर की ओवर आल प्रजेंस संदिग्ध सी लगती है ज्यादा बेहतर और प्रामाणिक ये होता कि पहाड़ी दम्पत्ति के करेक्टर एक दूसरे से बदल दिए जाते। और पुरुष पात्र को कठोर व स्त्री पात्र को संवेदनशील दिखाया जाता। ये दृश्य वास्तविकता के ज़्यादा क़रीब होता। मुझे ये कहना पड़ेगा कि स्त्री पात्रों के चित्रण में मेल बायस आ गयी है और यहां ज़्यादा सचेत सावधान समझदार और संवेदनशील होने की आवश्यकता थी और मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी चूक है।

अगर आप इस चूक और छोटी मोटी अन्य गलतियों को नज़रअंदाज़ कर दें जो कि अधिकतर लोग कर ही देंगे तो आप इस अद्भुत गीत का सम्पूर्णता में आनन्द ले पाएंगे इस शानदार काम के लिए पूरी टीम को बधाई।

आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस गीत को सुनें साझा करें और ‘aanfar you tube’ चैनल को subscribe करें . ..फिर याद दिला दूं कि आंफर का मतलब होता है लोहार की धधकती हुई भट्टी जिसमें लोहा ढाल कर औज़ार बनाये जाते हैं और तलवारें तराशी जाती हैं ….

आख़िर में कहना है कि इस गीत में दुःख है और ये दुःख प्रेम का दुःख है . ‘गिनती के बाहर’ कविता संग्रह के कवि शिव प्रसाद जोशी अपनी कविता ‘बड़ा ख़याल’ में कहते हैं कि

“प्रेम का दुःख हर किसी को नहीं दिया जा सकता

ख़ामोशी के शून्य में

रहस्य और अर्थ के धागे बुनती

परवाने की करुणा

हर किसी को नहीं मिलती

सरमद की रुबाई* का मर्म

प्रिया कल्याण में ढालकर

गाते जिसे अमीर खान

वह है बड़ा ख़याल जो

हर किसी को नहीं सूझता

*सूफी संत सरमद शहीद (काशानी) की रूबाई का आशय ये है कि प्रेम का दुःख हर किसी को नहीं दिया जा सकता (हर कोई नहीं समझ सकता) जैसे कि परवाने की करुणा मक्खी को नहीं दी जा सकती (वह उसे नहीं समझ सकती)।

[संदर्भ :गिनती के बाहर ,शिव प्रसाद जोशी पृष्ठ 163 काव्यांश प्रकाशन]

तो मेरा कहना है दीपक और टीम के गीत में प्रेम का दुःख है जो किसी को दिया नहीं जा सकता लेकिन अगर इंसान सच्ची समानुभूति रखे तो किसी के भी प्रेम का दुःख लिया ज़रूर जा सकता है।

जैसा कि दीपक कहते हैं

“जी रया जाग रया जां ले रया तुम”

इसका मतलब है जीते रहना जागते रहना तुम जहां भी रहो

ये दुआ केवल पहाड़ियों के लिए नहीं सबके लिए है। सभी परदेसियों के लिए ..सभी प्रवासियों के लिए… सभी संघर्षरत कौमों के लिए … एक सच्ची समानुभूति … एक गहरी दुआ…

(मोहन मुक्त कवि-लेखक हैं और उत्तराखंड में रहते हैं)