जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए। 08 अक्तूबर, 2024 को चुनाव परिणाम भी सामने आ जायेंगे। दो दिन परिणाम के कयासों और चुनाव विश्लेषण का दौर चला रहेगा। यह स्वाभाविक ही है। जम्मू-कश्मीर में दस साल के बाद चुनाव हुआ है। दस साल इतिहास में बहुत लंबा दौर नहीं होता है। राष्ट्र और व्यक्ति के जीवन में दस साल बहुत होता है। यह दस साल राज्य में बहुत उथल-पुथल और तरह-तरह से प्रतिबंधों और यातनाओं का भी दौर था। 370 हटाये जाने, विखंडन और परिसीमन का दौर रहा। राज्य का दर्जा बदल गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन रहा। अंततः सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सितंबर के पहले जम्मू-कश्मीर में चुनाव होना तय हुआ। जनता का सिर दर्द जब तक राजा का मुकुट दर्द नहीं बन जाता है तब तक कोई इलाज न होना लोकतंत्र का शुभ लक्षण नहीं माना जा सकता है।

कहना जरूरी है कि पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम से निकले खंडित जनादेश के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक-छत्र राज यानी ‘सिंगल विंडो शासन’ का दौर समाप्त हो गया। सरकार और शासन के स्वरूप में ही नहीं शासक की शक्ति में भी गुणात्मक बदलाव अपेक्षित हो गया। इस बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में हुए पहले चुनाव का नतीजा आनेवाला है। इस दृष्टि से भारत के लोकतंत्र के लिए इन चुनावों से निकलने और मिलनेवाले जनादेश का अत्यधिक महत्व है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं कि इस के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होना है।

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम का असर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव पर भी प्रभाव पड़ सकता है। महाराष्ट्र में ही पूजा अर्चना और ढोल-ढाक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ‘बांट-छांट’ से होनेवाले खतरे के प्रति चेतावनी के अंदाज में मतदाता समाज को सावधान कर रहे थे। कौन मानेगा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का मतलब ‘बांट-छांट’ होता है! कौन मानेगा कि कांग्रेस ‘सब कुछ’ बर्बाद कर देगी और भारतीय जनता पार्टी आबाद कर देगी!

हद तो यह है कि वे बांट-छांट के खतरे की बात उस महाराष्ट्र में कर रहे थे, जिस महाराष्ट्र में जनादेश में बांट-छांट की ‘कुशल कार्रवाई’ उन की आंख के नीचे संपन्न हुई थी। क्या ‘बांट-छांट की कुशल कार्रवाई’ पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को मतदाता समाज भूल गया होगा! बांट-छांट करनेवाली शक्ति की राजनीतिक नींद नहीं, वोट जागृति आज उचटी हुई है। ‘जश्न मनाने और महफिल सजाने’ की बात का अर्थ वोट जागृति से उचटी हुई आंखवाले बंटाई-छंटाईदार को ठीक-ठीक मालूम होगा। अभी न मालूम हो, तो थोड़ा इंतजार कर लेना बेहतर होगा।

लोकतंत्र में चुनाव का महत्व सर्वोच्च होता है। यह कहते हुए यह ध्यान में है कि चुनाव लोकतंत्र का बुनियादी माध्यम है, प्रमाण नहीं। वैसे, लोकतंत्र भी अपने-आप में साधन ही है। साध्य है, सभ्य और बेहतर सामाजिक और नागरिक जीवनयापन का गरिमामय अवसर उपलब्ध करवाना। गरिमामय जीवन मनुष्य का जन्मजात हक है। मनुष्य के जन्मजात हक को हासिल करने के लिए समुचित अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से ही लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। इस दिशा में बहुत लंबा रास्ता तय करने की चुनौती भारत के लोकतंत्र के सामने है।

भारत में ‘चुनावी तानाशाही’ और फासीवाद की धमक से लोकतंत्र का वातावरण कलह और कोहराम से विषाक्त हो गया है। इस अफरातफरी में सभ्य और बेहतर सामाजिक और नागरिक जीवन का मुद्दा ही खोता चला गया है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण ‘महा-पुरुषों’ के संदर्भों, संघर्षों और परिप्रेक्ष्यों को भुलाकर उन के वक्तव्यों का अपने-अपने पक्ष में निर्लज्ज इस्तेमाल किया जा रहा है।

सवाल यह है कि क्या पुरखों के बयानों के पक्ष-विपक्ष में किसी राजनीतिक दल के होने के आधार पर उन्हें वोट किया जायेगा या लोकतांत्रिक लक्ष्य को हासिल करने के प्रति उनकी ईमानदार प्रतिबद्धता के आधार पर वोट किया जायेगा! लोकतंत्र में लोक-लाज ही न रहे तो फिर लोकतंत्र की चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। दुखद है! बहुत ही दुखद है कि लोकतंत्र में भी निर्लज्जता शक्ति का आभूषण बनी हुई है।

कहा जाता है कि युद्ध और प्रेम में सब ‘जायज’ होता है। होता होगा। शासन कैसा भी हो, शासक और शासित के बीच न ‘युद्ध’ जायज होता है, न ‘प्रेम’ जायज होता है। शासक और शासित के बीच कर्तव्य और करार पालन का दायित्वशील संबंध होता है। कर्तव्य और दायित्व पालन में ‘सब कुछ’ के जायज होने की उक्ति और युक्ति में औचित्य का मिथ्या-तत्व होता है। कर्तव्य और दायित्व से जब न शासक बाहर होता है न शासित तो फिर दायित्वशील राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल ही कर्तव्य और दायित्व से बाहर हो सकते हैं।

कर्तव्य और दायित्व करार पालन नागरिकों दायित्व पालन में चूक पर विचार के लिए बहुस्तरीय न्याय-व्यवस्था काम करती है। शासकों, भारत में मंत्रिमंडल के शासक-समूह, की चूक पर भी न्याय-व्यवस्था विचार करे ऐसा अपेक्षित रहता है। मोटे तौर पर, भारत की न्याय-व्यवस्था इस अपेक्षा पर खरी साबित रही है, ‘यतो धर्मस्ततो जयः’।

जिस तरह से गाड़ी में ब्रेक भी जरूरी है, उसी तरह से जीवन में विरोध भी जरूरी होता है। राजनीति में भी विरोध होना स्वाभाविक है। लेकिन विरोध जैसा भी हो उस में ताल-मेल और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। ईमानदार विरोध एक दूसरे का ध्वंस नहीं करता। कालांतर में एक दूसरे का अनुपूरक बन जाता है। विरोधों का एक दूसरे के पूरक बन जाने की परिणति उन की ईमानदारी को प्रमाणित करती है।

लोकतंत्र का नायक वही हो सकता है जो लोक-हित के बारे में पहले सोचे, सत्ता पर वर्चस्व बनाने या बनाये रखने के बारे में बाद में सोचे, बल्कि यह कि सिर्फ लोक-हित के बारे में सोचे। समाज-आर्थिक भेद-भाव के मुद्दा का स्वाभाविक जुड़ाव हितधारकों के आक्रोश और आंदोलन से हो जाने पर राजनीतिक दलों का उत्थान-पतन होता रहता है। इस उत्थान-पतन और उथल-पुथल को ‘बांट-छांट’ से जोड़कर देखना-दिखलाना और नये तरीके से लोकतंत्र की परिभाषा बनाने की कोशिश में कोई शुभ लक्षण नहीं होता है।

किसी व्यक्ति की लोक प्रसिद्धि में लोक स्वीकृति भी शामिल हो तो वह लोक-सत्ता में दृढ़तापूर्वक संस्थापित हो जाता है। निस्संदेह जीवन के अलग-अलग क्षेत्र में व्यक्ति की प्रसिद्धियों के पीछे व्यक्ति की शिक्षा, कुशलता और दक्षता आदि के सफल प्रयोग की भूमिका होती है। किसी भी क्षेत्र की प्रसिद्धि का सत्ता की सीढ़ी बन जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो संभव होता है, किसी अन्य शासन-व्यवस्था में संभव नहीं होता है।

उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, अभिनेता या डॉक्टर आदि की प्रसिद्धि का इस्तेमाल उसे जन-प्रतिनिधि बनाने में हो सकता है, होता है। लेकिन किसी प्रसिद्ध नेता की प्रसिद्धि का इस्तेमाल उसे खिलाड़ी, अभिनेता या डॉक्टर आदि बनने या बनाने में नहीं हो सकता है। हालांकि, प्रसिद्ध और सफल खिलाड़ी, अभिनेता या डॉक्टर आदि का जन-प्रतिनिधि के रूप में सफल होना कई अन्य बातों पर भी निर्भर करता है; महत्वपूर्ण यह है कि उसे अवसर मिलता है, जबकि ऐसा कोई अवसर सफल जन-प्रतिनिधियों को नहीं मिल सकता है। इस अर्थ में लोकतंत्र एक खुली व्यवस्था है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था के खुलेपन के कई लाभ हैं, तो हानियां भी कई हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस खुलेपन का कोई उल्लेखनीय लाभ हुआ हो, ऐसा नहीं दिखता है। बल्कि बिल्कुल दबे स्वर में कहा जा सकता है कि अधिकतर मामलों में ऐसे जन-प्रतिनिधि जनता के सिर पर ‘सामंत’ की तरह ही बने रहते हैं। इस स्थिति से बचने का लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही रास्ता सही हो सकता है, वह रास्ता है मतदाता समाज के तर्कशील चयन की बुद्धि पर भरोसा।

जीवित रहने का अधिकार हर प्राणी को जन्म से ही प्राप्त होता है। संसार का कोई प्राणी अपनी ही तरह के किसी अन्य प्राणी का साधन नहीं बनता है। मनुष्य अपवाद है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साधन बनता है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के लिए साधन बनना पारस्परिक सहयोग तक के लिए तो शुभ होता है लेकिन इसी ‘शुभ’ में शोषण का भी अवसर छिपा रहता है। शुभ में शोषण के अवसर का छिपा रहना सभ्यता का सब से बड़ा अंतर्विरोध है।

व्यक्ति की कई सहज प्रवृत्तियां मानव समुदाय और सभ्यता के हित के सामग्रिक हित के विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं। मनुष्य अपने-आप में साध्य है, किसी भी रूप में किसी अन्य मनुष्य का नहीं, यहां तक कि ईश्वर का भी साधन नहीं हो सकता है! मनुष्य को किसी भी अर्थ में किसी अन्य की इच्छाओं की पूर्ति का निमित्त नहीं होता है। मनुष्य को किसी भी अर्थ में किसी अन्य व्यवस्था का निमित्त बतानेवाला कोई भी दर्शन, कोई भी विचार, कोई भी दृष्टि चाहे वह कितना भी सम्मोहक और सहमतिकारी क्यों न हो वह अंततः व्यक्ति की गरिमा को खंडित ही करता है।

मनुष्य ईश्वर के समक्ष समर्पण करता है तो यह उस का निर्णय होता है। इस समर्पण के आधार पर मनुष्य को ईश्वर साधन बनाने का छल ईश्वर नहीं करता बल्कि गलत इरादों से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के सांठ-गांठ से ही होता है। व्यक्ति और ईश्वर के बीच किसी तीसरे की उपस्थिति कभी काम्य नहीं हो सकती है।

सच्चा संत और भक्त को तो ईश्वर के साथ मनुष्य के प्रेम की गली को इतना संकरा मानता है कि जब वह भक्ति में समर्पित होता है, तब हरि और भक्त मिल कर एक हो जाते हैं: ‘प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाहिं’। जो भाव व्यवस्था मनुष्य को अपने ‘शरण’ में बुलाये उसे व्यक्ति की सहमति के शिकारी के अलावा और क्या कहा जा सकता है! सहमति के शिकार का तौर-तरीका (Manufacturing Consent) भले ही आज बदल गया है, लेकिन सभ्यता में वर्चस्व की प्रवृत्ति इस का इस्तेमाल बहुत पहले से करती रही है।

मनुष्य अपनी व्यक्ति-सत्ता को साबित करने और कभी न संतुष्ट होनेवाली नैसर्गिक वृत्तियों की तात्कालिक संतुष्टि के लिए स्वाभाविक रूप से आक्रामक हो उठता है। कभी न संतुष्ट होनेवाली वृत्तियों में एक प्रमुख वृत्ति है दखल करने की वृत्ति। हर उस वस्तु और स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण जिस की प्राकृतिक रूप से जितनी जरूरत उसे रहती है, उतनी ही जरूरत उसी की तरह के अन्यों की भी रहती है।

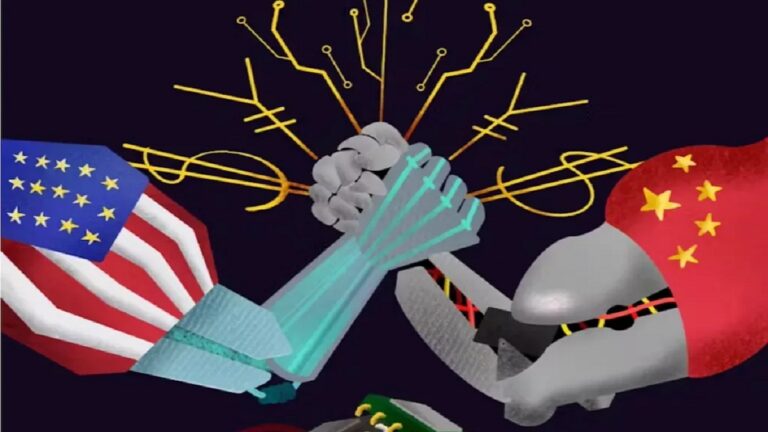

कहना न होगा कि सभ्यता की सामूहिकता व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति के बेकाबू होने की हर स्थिति से बचाव का उपाय करती रहती है। जाहिर है कि सभ्यता के नियम, इस अर्थ में सामाजिकता और व्यक्ति के बीच सदैव रस्साकशी चलती रहती है। अधिकतर लोग समर्पित रहते हैं और इस रस्साकशी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। इस रस्साकशी के युद्ध में बदलने से रोकने और राजनीतिक तौर-तरीका से संयमित करने की सब से उपयुक्त व्यवस्था लोकतंत्र बनाता है।

मनुष्य के सभ्य बनने में उसकी आक्रामकता से कहीं अधिक पारस्परिक साहचर्य, सहानुभूति और सहयोग की भूमिका रही है। कायदा और फायदा का द्वंद्व! व्यक्ति और सभ्यता का संबंध काफी द्वंद्वात्मक होता है। कई बार सभ्यता का कायदा व्यक्ति के फायदे पर रोक लगानेवाला होता है। सभ्यता और व्यक्ति में टकराव के अवसर आते रहते हैं। मुश्किल यह कि अपने-अपने हित-साधन के लिए विभिन्न हित-समूहों के बीच टकराव को बढ़ावा देना या नहीं रोक पाना लोकतंत्र को निरर्थक बनाने के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। कलही प्रवृत्ति की राजनीति हर किस्म के टकराव को बढ़ावा देने में हमेशा आगे रहती है। कलही प्रवृत्ति को लोकतंत्र विरोधी माना जाना चाहिए।

नागरिक समाज के लिए जरूरी है कि वह लोकतंत्र विरोधी इस प्रवृत्ति को चिह्नित करे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कलही राजनीति के शामिल होने की कोशिश को किसी भी स्तर पर कोई सम्मान देने के पहले हजार बार सोचे। कलही राजनीति को निष्फल करने पर बार-बार सोचना चाहिए। सामान्य तौर पर सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। कलही प्रवृत्ति और उस की ‘राजनीति’ समाज में शोषक हिंसा का वातावरण बनाती रहती है; शोषण के लिए हिंसा और शोषण से मुक्ति के लिए हिंसा के चरित्र में फर्क किया जाना चाहिए। सही तौर-तरीके से इस फर्क को समझने और उस के प्रति समुचित रवैया न रखनेवाली व्यवस्था कभी ‘हिंसा’ पर काबू नहीं कर सकती है, दुखद है मगर सच है।

अचरज है कि अशोक और अकबर जैसे शासकों ने सार्वजनिक चर्चा में भाषा की मर्यादा के महत्व को समझा था, मर्यादा टूटने के दुष्प्रभाव को सही-सही समझा था। मर्यादा भंग की घटना और उस के दुष्प्रभाव को माया-जाल से लपेटने की कोई कोशिश न की होगी! लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम कर रहे कलह-प्रिय राजनीतिक दलों के क्या कहने! कलह-प्रियता के दुष्प्रभाव की कोई चिंता हो, ऐसा दिखता नहीं है।

यह ठीक है कि जो चीज शुरू होती है वह समाप्त भी होती है। समाप्त न भी हो तो भी अपना स्वरूप बदलते-बदलते बिल्कुल भिन्न स्वरूप में सामने आ जाती है। इतनी भिन्न कि वह चीज वही नहीं रह जाती है, जिस नाम-काम से हम उसे जानते आये हैं। परिवर्तन का नियम लोकतंत्र पर भी लागू रहता है। ऐसा लगता है कि बेकाबू राजनीतिक वाचालता लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस कर देगी। क्या हमारा लोकतंत्र बदलते-बदलते उस स्वरूप की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिस स्वरूप में वह लोकतंत्र ही नहीं रह जायेगा।

कुल मिलाकर यह कि यदि किसी तरह से यदि लोकतंत्र निष्फल हो जाये तो फिर क्या होगा! क्या नागरिक समाज को विकल्प के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए! नहीं-नहीं, घबराये हुए लोगों के मन के दुश्चक्र से निकले दुष्ट-चिंतन का अति-कथन है और यह संतोष की बात है। लोकतंत्र का एक ही विकल्प है और वह है ‘बेहतर लोकतंत्र’। जीवंत लोकतंत्र गर्भ से जीवंत और बेहतर लोकतंत्र के जन्म की प्रक्रिया (reproductive) हमेशा जारी रहती है, यह ‘लोकतंत्र की जननी’ या ‘मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ से बेहतर और किसे मालूम होगा, भला!

अभी तो ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के संकल्पों के शोर के सामने कई चुनाव होने हैं, यही है लोकतंत्र का दस्तूर। फिर कहें! परिणाम जो भी हो, लोकतंत्र का एक ही विकल्प है और वह है, बेहतर लोकतंत्र!

(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)