उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले जिले के जमानिया तहसील का लहुवार गांव कभी हरियाली से लहलहाता था, लेकिन आज वही गांव, ईंट-भट्ठों की जलती भट्टियों के बीच सिसक रहा है। चारों तरफ तपती भट्टियों की लकीरें हैं और इनके बीच सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। गर्मी की तेज़ी, धुएं की मोटी परत और धूल ने इस गांव के जीवन को नर्क बना दिया है। बच्चों की किलकारियां अब गुम हो चुकी हैं और गांव का आकाश धुएं से भरा है।

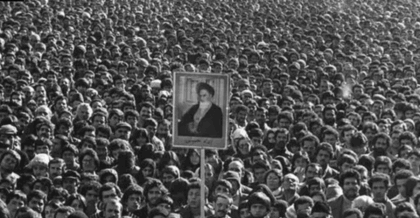

एक समय था जब लहुवार की ज़मीन हरी-भरी थी, लेकिन अब वही ज़मीन गर्मी और धुएं के जाल में फंसी हुई है। लहुवार में अगर कुछ बचा है तो केवल धूल, धुआं, प्यास और हताशा। इस गांव की त्रासदी न केवल पर्यावरणीय तबाही का नमूना है, बल्कि एक सोई हुई शासन-व्यवस्था और बेलगाम भू-माफियाओं की साझी साजिश का जीवंत दस्तावेज भी है।

लहुवार के लगभग दस हजार निवासियों के लिए हर दिन जीने का संघर्ष बन चुका है। पहले जहां खेतों में हरी-भरी फसलें लहलहाती थीं, वहीं अब सूखी ज़मीन पर चिड़ियां तक नहीं फटकतीं। ईंट-भट्ठों के कारण न केवल वायु प्रदूषण बढ़ा है, बल्कि पानी की किल्लत भी खड़ी हो गई है। गर्मी में गांव का तापमान बढ़कर आग के समान हो जाता है। खेतों में फसलें सूखने लगी हैं और पानी के स्रोत भी सिकुड़ते जा रहे हैं। एक समय था जब लहुवार में झमझम बारिश होती थी, लेकिन अब यही गांव बारिश के पानी के लिए तरसता है।

लहुवार गांव में आज सभी वर्गों के लोग रहते हैं-भूमिहार, यादव, मौर्य-कुशवाहा, मुसलमान, राजभर, दलित, नोनिया और तेली। लेकिन इन सभी के दिलों में एक ही टीस है कि ईंट-भट्ठों की तपती आग ने उनकी ज़िंदगी को असंभव बना दिया है। किसानों का कहना है कि अब धान, गेहूं और अरहर की फसलें समय से पहले सूखने लगी हैं। इसके साथ ही गांव के प्राकृतिक संसाधनों का धीरे-धीरे खत्म होना इस बात का संकेत है कि अगर यह स्थिति नहीं बदली, तो लहुवार का भविष्य अंधेरे में खो जाएगा।

कृषि संकट और समाज की एकजुटता

लहुवार गांव आज एक खुली भट्ठी में बदल चुका है। चारों तरफ धधकते ईंट-भट्ठों की आग है, धुएं के गुबार हैं और एक दर्दनाक चुप्पी है, जो इंसानी जिंदगी की दम तोड़ती आहटों को भी निगल गई है। भीषण गर्मी के बीच गांववासियों को मिल रही है भट्ठों से उठती जहरीली हवाओं की सौगात। सांस लेना कठिन हो चला है। खेतों की हरियाली राख में तब्दील होती जा रही है और बच्चों की हंसी की जगह अब खांसी की कड़वाहट गूंजती है।

सरकार के नियम स्पष्ट हैं कि किसी भी आबादी से एक किलोमीटर के भीतर ईंट-भट्ठा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लहुवार में कानून सिर्फ कागजों पर है। जमीनी हकीकत यह है कि दर्जनों भट्ठे गांव की नाक के नीचे धधक रहे हैं। प्रशासन की मिलीभगत और भू-माफियाओं की मनमानी ने मिलकर गांव को तिल-तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भट्ठा मालिकों ने मोटी रकम खर्च कर सारे नियम-कायदों को धत्ता बता दिया। निरीक्षण करने वाली टीमें या तो आईं ही नहीं या फिर आईं तो आंखें मूंद लीं। राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्राम पंचायत, सबकी चुप्पी इस गुनाह में बराबर की हिस्सेदार नजर आ रहे हैं।

लहुवार गांव कभी जुट्ठी की बारी, वन की बारी के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। यहां बाग-बगीचों में आम, आंवला, कटहल, बेल जैसे फल इस गांव की पहचान हुआ करते थे। बच्चे फलों के पीछे दौड़ते थे, बड़ों की बैठकें पेड़ों की छांव में सजती थीं। आज वही बगीचे वीरान पड़े हैं। नब्बे फीसदी पेड़ सूख चुके हैं। धरती की नमी भट्ठों की आग ने सोख ली है। धान और गेहूं की फसलें समय से पहले मुरझाने लगती हैं। अरहर के पौधे अब हरियाली नहीं, झुलसे हुए काले रंग में बदल जाया करते हैं।

सामाजिक विविधता कभी लहुवार गांव की ताकत थी, लेकिन अब एक और चीज सबको जोड़ रही है-आग और धुएं से पैदा हुआ साझा दर्द। गांव का हर शख्स अपनी आंखों के सामने अपना भविष्य खाक होते देख रहा है। किसानों का कहना है कि पहले जहां प्रति बीघा 18 से 20 क्विंटल धान निकलता था, अब मुश्किल से 8 से 10 क्विंटल की उपज हो रही है। जलस्तर गिरने से हैंडपंप सूखने लगे हैं। पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है, लेकिन प्रशासन को सब कुछ सामान्य दिखता है।

लहुवार के साथ-साथ पचोखर, उमरगंज, नरियांव, सैदाबाद टिसौरा, नूरपुर, गोहदा, फुल्ली, कसेरा जैसे गांव भी भट्ठों के जहर में डूब चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहर लहुवार पर टूटा है, क्योंकि यहां भट्ठों की संख्या और निकटता दोनों सबसे ज्यादा हैं। लहुवार के आसपास 50 से अधिक ईंट-भट्ठे हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन नतीजा-ढाक के तीन पात। शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

हरियाली से धुएं तक का सफर

गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र का लहुवार गांव कभी अपने हरे-भरे खेतों और लहलहाती फसलों के लिए जाना जाता था। यहां के किसान सुबह सूरज उगने से पहले अपनी ज़मीन पर काम करने निकलते थे, उम्मीदें थीं, सपने थे, और खेतों में मेहनत से उगती फसलें थीं। लेकिन अब लहुवार गांव की तस्वीर बदल चुकी है। भट्ठों की तपिश ने न केवल खेतों को अपनी लपटों में घेर लिया है, बल्कि इस गांव की रूह भी कहीं खो चुकी है।

जिन खेतों में कभी रोटियां उगती थीं, अब वहां सिर्फ गहरे गड्ढे और धूल की परतें हैं। मिट्टी की वह उपजाऊ परत, जो खेती की जान थी, अब खुरची जा चुकी है। भट्ठों से निकलती गर्मी ने यहां की ज़मीन को बंजर बना दिया है और किसानों की उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं। पुराने दिनों की यादें, जब फसलें लहलहाती थीं, अब बस यादों के तौर पर रह गई हैं।

श्री कृष्णदेव राय जैसे किसान आज अपनी खोई हुई ज़मीन पर सोचते हैं। उनका दर्द साफ़ तौर पर उनकी आवाज़ में झलकता है। वह कहते हैं, “हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे खेत देखने के लिए शहर के म्यूज़ियम जाएंगे। हमने ज़मीन दी थी तो सोचते थे कि कुछ पैसों के बदले खेत समतल हो जाएगा, लेकिन अब तो खेत ही नहीं रहे।”

श्री कृष्णदेव बताते हैं, “लहुवार गांव की मिट्टी और यहां के खेत केवल उत्पादन का ज़रिया नहीं थे, बल्कि यह गांव की सांस्कृतिक पहचान भी थे। अब जब खेतों की रौनक चली गई है, तो गांव की ज़िंदगी भी जैसे थम सी गई है। ईंट-भट्ठों के कारण यहां का पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है कि इस गांव में गर्मी और धूल से लोग परेशान हैं। यह सिर्फ खेतों का नुकसान नहीं है, यह तो उस जिंदादिली का भी नुकसान है जो इस गांव में बसी हुई थी।”

बनारस के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. अम्बरीष कुमार राय लहुवार के मूल निवासी हैं। शहर में व्यस्त चिकित्सा-सेवा के बीच जब भी वक्त मिलता है, गांव चले आते हैं। पर अब यहां की हवा उन्हें घुटन देने लगी है। उनकी पीड़ा शब्दों में कुछ यूं फूटती है, “लहुवार गांव कभी हरियाली की मिसाल हुआ करता था, बाग-बगिचों से महकता, फसलों से लहलहाता और बच्चों की खिलखिलाहटों से गूंजता। लेकिन आज वही लहुवार, ईंट-भट्ठों की जलती भट्टियों के बीच सिसक रहा है। चारों तरफ धधकते भट्ठों की कतारें हैं, जो इस गांव को धीरे-धीरे मौत की आगोश में धकेल रही हैं। जहां कभी बारिश की बूंदों से धरती महकती थी, आज वहां धुएं के गुबार ने आसमान ढक लिया है।”

डा.अम्बरीष आगे कहते हैं, “तपती हवाओं ने गांव के मौसम का मिजाज ही बदल दिया है, अब बारिश लहुवार को चीरकर निकल जाती है और यहां के लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते हैं। बच्चों के गालों पर धूल की परत है, बुजुर्गों की सांसें भारी हैं और किसानों की आंखों में सूखती फसलों का मातम है। नियम-कायदों का खुलेआम चीरहरण हो रहा है और जिम्मेदार महकमे खामोश तमाशायी बने बैठे हैं। लहुवार की यह कराह अब सिर्फ एक गांव की कराह नहीं रही, यह उस पूरी व्यवस्था पर सवाल है, जो अपने लोगों की सांसों तक को बेचने पर आमादा है। क्या इस गांव की बुझती उम्मीदों को फिर से हरियाली मिल पाएगी, या ईंट-भट्ठों की यह आग सब कुछ स्वाहा कर देगी?”

लहुवार गांव में खेती की रीढ़ टूट चुकी है। डॉ. अम्बरीष बेहद गंभीर चिंता जताते हुए कहते हैं, “हमारे गांव में किसानों की आजीविका का पारंपरिक साधन लुप्त होते जा रहे हैं। मौजूदा समय में हमारा गांव गाजीपुर जिले का सबसे खतरनाक गांव बन गया है, जहां एक-एक सांस के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। ईंट-भट्ठे के प्रदूषण और अवैध खनन के चलते स्थिति भयावह हो गई है। लहुवार में बियर के लिए देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानें खुल गई हैं। भट्ठों पर भी चोरी-छिपे शराब बनती है और बिकती है। गांव के नौजवान नशेड़ी बनते जा रहे हैं। जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि बड़ी तादाद में बाल श्रमिक और बंधुआ मजदूर कई भट्ठों पर काम करते हैं। खासतौर पर वे भट्ठे जो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं।”

सेना से सेवानिवृत्त 63 वर्षीय संपूर्णानंद राय अब गांव में किसान हैं, लेकिन खेती अब उनके लिए तपस्या नहीं, त्रासदी बन चुकी है। वे कहते हैं, “वायु प्रदूषण के चलते जिंदगी नर्क हो गई है। गर्मी के दिनों में पूरा गांव आग का गोला बन जाया करता है। कितनी अजीब बात है कि पहले हमारे गांव में झमाझम बारिश होती थी। मौजूदा समय में हाल यह है कि अगल-बगल बारिश होती है और हमारे गांव के लोग पानी के एक-एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। इस गांव के उत्थान में युवाओं का कोई रोल नजर नहीं आता।”

लहुवार ही नहीं, इसके आसपास के पचोखर, उमरगंज, नरियांव, सैदाबाद टिसौरा, नूरपुर, गोल्दा, फुल्ली, कसेरा जैसे गांव भी इसी आग में झुलस रहे हैं, लेकिन लहुवार सबसे ज्यादा प्रभावित है। इंडियन बैंक से रिटायर हुए संतोष कुमार राय की पीड़ा कुछ यूं छलकती है, “मनमाने ढंग से खोले गए ईंट भट्ठों की कतारें सिर्फ खेती-किसानी पर ही नहीं, आम जनता की जिंदगी पर गहरा असर डाल रही हैं। बगीचों के गांव के नाम से जाना जाने वाला लहुवार ठूंठ बनता जा रहा है। पहले यहां मोटे अनाज की खेती हुआ करती थी, जो अब सपना हो गई है। अरहर की खेती भी नहीं हो पा रही है। ईंट-भट्ठों के धुएं की धुंध से अरहर के फूल झड़ जाते हैं, जिससे उपज पर प्रभाव पड़ता है।”

वो पुरानी स्मृतियों में लौटते हुए कहते हैं, “पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक मर्तबा गाजीपुर आए थे। उस समय उन्होंने अपने भाषण में किसानों को सलाह दी थी कि दलहन और तिलहन की खेती पर जोर दें। ये फसलें किसानों की इज्जत हैं। पहले यहां बाजरा, जौ, चना, मटर की बड़े पैमाने पर खेती होती थी, लेकिन ईंट भट्ठों के मकड़जाल से किसानों का हौसला टूटता जा रहा है। गांव के कुछ लोग सिर्फ पैसा बटोरने की दौड़ में लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब खेत ही नहीं रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी?”

संपूर्णानंद यह भी कहते हैं, “किसानों के पास अब ज़मीन नहीं है, बस धूल और राख बची है। खेतों के उपजाऊपन के साथ इस गांव की वह जीवनदायिनी रूह भी कहीं खो चुकी है, जिसे हम कभी अनदेखा कर जाते थे। क्या यही विकास है? क्या पैसों के बदले हम अपनी ज़मीन और गांव की आत्मा बेच देंगे? यह सवाल लहुवार गांव के हर किसान के दिल में गूंज रहा है।”

लहुवार गांव की 65 वर्षीय महिला शांति देवी के चेहर पर ईंट-भट्ठों से उपजी मुश्किलों का दर्द साफ-साफ नजर आता है। वह कहती हैं, “हमारे गांव की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि धान, गेहूं, अरहर, मटर और सब्जियों की दो से तीन फसलें एक ही साल में ली जाती थीं, लेकिन अब खेतों की ऊपरी परत, जो किसी भी ज़मीन की असली जान होती है, खुदाई में चली गई।”

दरअसल, मिट्टी की यही वह परत होती है जो कार्बनिक पदार्थों, सूक्ष्म जीवाणुओं और प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। जब इस परत को जेसीबी मशीनों से उखाड़ लिया गया और ईंट-भट्ठों में झोंक दिया गया, तो जो बचा वह था-कठोर, कम उपजाऊ और मृत मिट्टी। खेती का परंपरागत चक्र टूटने लगा। सिंचाई बेअसर हो गई, बारिश का पानी बहने लगा और जमीन की जलधारण क्षमता खत्म हो गई। यही नहीं, लगातार गिरती उपज और बंजर खेतों ने किसानों की कमर तोड़ दी।

लहुवार गांव की 60 वर्षीया महिला ऊषा देवी आंखों में ग़ुस्सा और बेबसी झलकती है। वह बताती हैं, “हमारे गांव के लोगों ने शुरू में भट्ठा मालिकों को यह सोचकर जमीन दी थी कि कुछ पैसे आएंगे और खेत समतल कर दिए जाएंगे। लेकिन अब जो बचा है, वो न खेत है, न तालाब, बस एक बंजर गड्ढा है। ये ज़मीन तो हमारे जीने का ज़रिया थी। उसका क्या किया हमने? लहुवार अब सामान्य गांवों से ज़्यादा गर्म रहने लगा है। मिट्टी की खुदाई और भट्ठों से निकलता धुआं यहां के माइक्रो-क्लाइमेट को प्रभावित कर रहा है। खेतों के साथ-साथ पर्यावरण, जलस्तर, और ज़मीन की ऊर्वरता सभी पर प्रभाव पड़ रहा है।”

शांति और ऊषा की आवाज अकेले उनकी नहीं, बल्कि पूरे लहुवार की कराह है, जो न्याय की आस में टकटकी लगाए बैठा है। लहुवार गांव आज सरकार और समाज से एक सवाल कर रहा है, क्या हरियाली की कब्र पर विकास के पत्थर रखे जाएंगे? ईंट-भट्ठों के संचालकों की मनमानी से सिर्फ लहुवार की नहीं, समूचा पूर्वांचल सिसक रहा है। ईंट-भट्ठों के चलते सैकड़ों किसानों के खेतों की जमीन खोखली हो चुकी है। नीचे की सतह पर जलजमाव स्थायी हो गया है, जिससे अब वहां खेती तो दूर, मवेशी भी चर नहीं सकते। फिर भी, कुछ किसान अब भी उम्मीद नहीं छोड़े हैं।

लहुवार के एक किसान बताते हैं, “हमने 60,000 रुपये प्रति बीघा की दर से मिट्टी दी थी, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि पैसा तो खत्म हो गया, पर ज़मीन भी हाथ से चली गई।” “ज़मीन को दोबारा जिंदा किया जा सकता है,” वो कहते हैं, “बस मेहनत और थोड़ा वक़्त चाहिए।”

लहुवार गांव में अब चर्चा इस बात पर गहन चिंतन हो रहा है कि कैसे भट्ठों के लिए मिट्टी की खुदाई से बचा जाए? कैसे वैकल्पिक रोज़गार के तरीके ढूंढ़े जाएं? ईंट भट्ठों का असर केवल मिट्टी और फसल पर नहीं है। यह गांव की सामाजिक और सांस्कृतिक रचना पर भी हमला है। एक समय लहुवार गांव से शिक्षक, लेखपाल, लेखकों और अफसरों की टोली निकलती थी। अब पढ़ाई-लिखाई सब प्रभावित हो चुकी है। युवा या तो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं या फिर बेरोजगारी की गिरफ्त में हैं। गांव का सामाजिक ढांचा चरमरा रहा है।

ईंट-भट्ठों की राख में धंसता लहुवार

74 वर्षीय प्रगतिशील किसान शिव कुमार राय की आंखों में आज अतीत की हरी तस्वीरें नहीं, राख के रंग तैरते हैं। वे गहरी निराशा और विवेकपूर्ण आक्रोश के साथ कहते हैं, “अब विकास के नाम पर विनाश का बोझ ढो रहा है। जब नियम किताबों तक सीमित रह जाएं और जिम्मेदार आंखें मूंद लें, तो सबसे पहले मिटती है प्रकृति की मुस्कान और फिर दम तोड़ता है इंसानी जीवन। ईंट-भट्ठों की तपती भट्टियों में सिर्फ मिट्टी नहीं जलती, बल्कि किसानों के सपने, बच्चों की हंसी और बूढ़ी मांओं की दुआएं भी राख हो जाती हैं। लहुवार के सवालों से मुंह मोड़ना अब मुमकिन नहीं। प्रशासन, समाज और नीति-निर्माताओं को यह समझना होगा कि एक गांव की कराह समय रहते सुनी जाए, वरना कल यह चीत्कार बनकर हमारे सामने खड़ी होगी। हर हरित गांव को बचाना अब एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक हरियाली का नहीं, इंसानियत के भविष्य का सवाल है।”

अनिल राय, लहुवार के एक और जागरूक नागरिक हैं। वे खुलकर ईंट-भट्ठों की आलोचना करते हैं, लेकिन एक पीड़ा के साथ कहते हैं, “हम चाहकर भी ईंट-भट्ठे वालों के खिलाफ लिखित शिकायत नहीं कर सकते। ऐसा करने पर वे भवहद्दी छोड़ देंगे। लेकिन यह भी सच है कि ईंट-भट्ठों के चलते सिर्फ लहुवार ही नहीं, दर्जनों गांवों का सत्यानाश हो रहा है।”

वे बताते हैं कि, “पहले नौ सौ बीघे का ताल पूरे गांव की आजीविका और खाद्य उत्पादन का मुख्य स्रोत था। लेकिन नहरों के निर्माण और जलनिकासी की समस्याओं के चलते यह ताल जलमग्न हो गया और खेती का स्वरूप बदल गया। अब गांव में केवल धान और गेहूं की खेती बची है, जबकि पहले यहां बाजरा, मक्का, जौ, चना और अरहर जैसे मोटे अनाज की पैदावार होती थी।”

“आज लहुवार में बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई हो रही है। पहले इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, अब लोग इसे बेचकर लाखों रुपये कमा रहे हैं। लेकिन इस तात्कालिक लाभ के पीछे पर्यावरण और सामाजिक नुकसान की बड़ी कीमत चुकाई जा रही है। जिनके पास विकल्प नहीं हैं, वे मजबूरी में अपनी जमीन खो रहे हैं। बारिश के कारण जमीन खिसक रही है, जिससे बाकी लोगों पर भी दबाव है कि वे भी मिट्टी बेच दें।”

अनिल यह भी कहते हैं, “कभी यह गांव आम के बगीचों और बांस के झुरमुटों से भरा होता था। अब गर्मी और धूल के कारण यह रहने योग्य नहीं रहा। चटनी और सब्जियों के लिए आम और कटहल अब दुर्लभ हो गए हैं। पहले यहां के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और पीसीएस अफसर बनते थे, लेकिन अब शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है। गांव में केवल एक प्राथमिक विद्यालय है और एक नया पॉलिटेक्निक खुलने की तैयारी है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है।”

“गांव का भविष्य अंधकारमय है। मिट्टी की खुदाई और भट्ठों पर निर्भरता ने गांव को तात्कालिक मुनाफा तो दिया है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह विनाश का मार्ग है। जिस दिन मिट्टी खत्म हो जाएगी, गांव भी समाप्त हो जाएगा। भट्ठों और शराब की दुकानों की बढ़ती संख्या ने सामाजिक ढांचा बिगाड़ दिया है। शादी-विवाह जैसे मामलों में भी बदलाव आया है-अब लड़कियों के परिवार उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं जो भट्ठों या अन्य व्यवसायों से अधिक पैसा कमा रहे हैं।” गांव के लोग आपस में बंट गए हैं। पंचायत चुनावों और व्यक्तिगत लाभों ने गांव को एकजुट होने से रोका है। अब यह गांव मिट्टी कटाई और भट्ठों की आय पर टिका हुआ है। अगर तुरंत हस्तक्षेप नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी के लिए यहां कोई संभावना नहीं बचेगी।”

बनारस के पांडेयपुर में पंडित दीन दयाल जिला अस्पताल के पूर्व प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. सुरेश राय इस गांव की त्रासदी को नंगी आंखों से नहीं, संवेदना की गहराई से देखते हैं। वे कहते हैं, “लहुवार गांव की कहानी कोई कल्पना नहीं, एक कटु सच्चाई है-एक ऐसे हरे-भरे सपने का बिखर जाना, जिसे समय की आग और लालच की हवाओं ने राख कर दिया। आज जब धरती मां की गोद खुद अपनी संतानों से जीवन की भीख मांग रही है, तो यह सोचने का समय है कि हम विकास की किस दिशा में जा रहे हैं।”

वह आगे जोड़ते हैं, “लहुवार के बूढ़े बरगद, सूखी नदियां, दम तोड़ते बागान और थके-मांदे किसान चीख-चीखकर एक ही पुकार कर रहे हैं, हमें बचा लो! लेकिन यह सिर्फ लहुवार की पुकार नहीं, यह पूरी सभ्यता के आत्मचेतन की पुकार है। अगर आज हम नहीं चेते, तो कल न जाने कितने लहुवार हमारी चुप्पी की आग में जलते नजर आएंगे।”

डा. राय की चेतावनी और भी स्पष्ट हो जाती है जब वे कहते हैं, “सरकारी योजनाएं गांवों के विकास की बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, लेकिन लहुवार की सच्चाई इन वादों की पोल खोलती है। हरियाली का कत्ल हो रहा है, फसलों की लाशें बिछ रही हैं, बच्चे सांस की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और गांववाले अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। आज लहुवार सिर्फ एक भूगोल नहीं, एक सवाल बन चुका है। क्या विकास का मतलब गांवों को धुएं और आग के हवाले कर देना है? आखिर कब जागेगा वह सिस्टम जो गांवों की रक्षा करने का दावा करता है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक लहुवार जलता रहेगा… सुलगता रहेगा… और अपनी बर्बादी की राख से हर रोज एक नई कराह उठती रहेगी।”

तपिश से झुलसती ज़मीन, सूखते स्रोत

इंडियन जर्नल ऑफ एम्प्लॉयज रिसर्च में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, ईंट भट्टे पर्यावरण के लिए एक खामोश तबाही बनते जा रहे हैं। डॉ. विनायक सिंह तोमर के नेतृत्व में मुरैना के 18 भट्टों पर किए गए सर्वे में सामने आया कि सरसों की तूरी और अधजले कोयले का उपयोग ज़मीन के तापमान को कई गुना बढ़ा देता है। एक भट्ठा तकरीबन डेढ़ से तीन किलोमीटर क्षेत्र में नमी और उर्वरता को चुपचाप निगल लेता है। बढ़ते तापमान से ज़मीन के भीतर रहने वाले कई जीव जैसे खरहा और छुछुंदर विलुप्तप्राय हो रहे हैं और जलस्तर की गिरावट तेज़ हो रही है।

डॉ. तोमर सुझाव देते हैं कि, “तूरी के बजाय लकड़ी का कोयला इस्तेमाल हो, भट्टों को बंजर भूमि पर लगाया जाए और अधजले ईंधनों पर प्रतिबंध लगे। फ्लाई ऐश ईंटों को बढ़ावा देना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। खनिज विभाग के तय मानकों के अनुसार भट्टा आबादी, स्कूल, अस्पताल से दूर होना चाहिए, लेकिन हकीकत में नियम कागज़ों तक सीमित हैं। अवैध भट्टों की भरमार है, जिन पर कोई निगरानी नहीं।”

भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन ने फ्लाई ऐश ईंटों को अनिवार्य किया है। साथ ही पारंपरिक लाल ईंटों पर रोक लगाई है। भट्टों को अब केवल अक्टूबर से जून तक ही चलाया जा सकेगा। सीपीसीबी को स्पष्ट गाइडलाइंस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुमति सिर्फ तीन फीट तक खेतों में खुदाई करने की है, लेकिन ज़मीन की खुदाई पांच फीट से ज्यादा हो रही है। पूर्व में हरियाली से भरे खेत अब गहरे बंजर गड्ढों में बदल गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर निरीक्षण न होने के कारण खनन माफिया बेलगाम हैं।

लहुवार की जलती हकीकत

➤ नियम क्या कहते हैं:

• भट्ठे केवल सरकारी अनुमति के बाद ही लगाए जा सकेंगे।

• स्कूल, नदियों, अस्पतालों से न्यूनतम दूरी अनिवार्य होगी।

• 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी या 3 मीटर ऊंची दीवार आवश्यक होगी।

• ऊंची चिमनी (120 फीट) और जिग-जैग तकनीक जरूरी होगी।

• प्लास्टिक, रबर, चमड़ा जैसे कचरे को ईंधन में प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

• मज़दूरों के लिए मूलभूत सुविधाएं और बालश्रम पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

• किसी भी रिहायशी इलाके से कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ईंट-भट्ठा स्थापित किया जा सकता है।

• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति अनिवार्य है।

• किसानों की भूमि का भू-उपयोग बदलने के लिए कानूनी अनुमति जरूरी है।

➤ जमीनी हकीकत:

• लहुवार गांव से महज 200 से 500 मीटर दूरी पर दर्जनों ईंट-भट्ठे धधक रहे हैं।

• बिना किसी पर्यावरणीय अनुमति के चल रहे भट्ठे।

• बच्चों, बुजुर्गों में श्वसन संबंधी बीमारियों में बढ़ोतरी।

• धान, गेहूं, अरहर की उपज में 40 से 50% तक गिरावट।

• बाग-बगिचों के 90% पेड़ खत्म।

• जलस्तर में औसतन 4-5 फीट की गिरावट।

➤ गांववालों की आवाज:

“हम सांस नहीं ले पा रहे, फसलें नहीं उग पा रहीं, बच्चों को बीमार देख रहे हैं। फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है।”— एक बुजुर्ग किसान की पीड़ा

➤ सवाल खड़ा करता लहुवार:

1-क्या गांवों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर है?

2-कब थमेगा विकास के नाम पर बर्बादी का यह धुआं?

लहुवार के निवासी अरुण कुमार राय कहते हैं, “दर्जनों ईंट-भट्ठों से घिरा लहुवार सिर्फ एक गांव नहीं, एक चेतावनी है। एक ऐसा सच, जिसे नज़रअंदाज करना आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाश का रास्ता खोल देगा। इस दर्द को अब और अनसुना नहीं किया जा सकता। प्रशासन से आग्रह है कि वह नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, भट्ठों को तत्काल हटवाए और गांव के पर्यावरण को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाए। समाज से भी अपील है कि वह लहुवार की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाए, क्योंकि जब एक गांव जलता है, तो पूरी सभ्यता उसकी तपन से झुलसती है। आज एक उम्मीद की लौ जलानी होगी, ताकि लहुवार फिर से हरियाली के गीत गा सके।”

(विजय विनीत बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं)