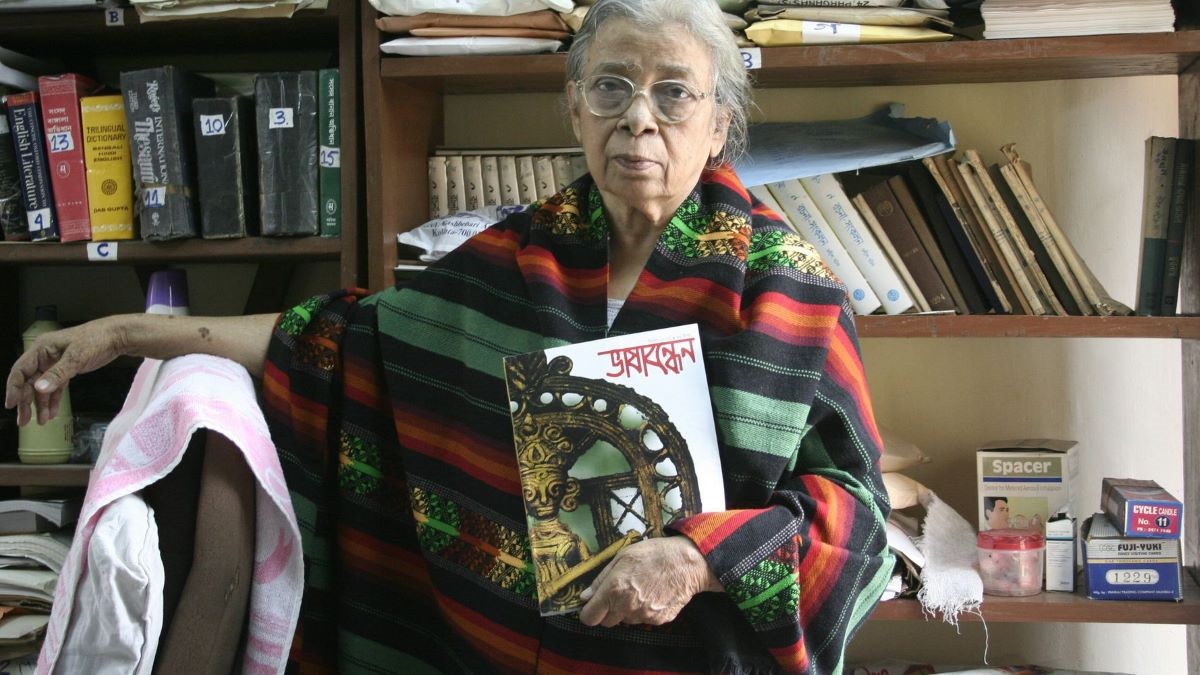

आज जब चारों ओर हत्या, लूट, खूनी उत्सव का वातावरण बना हुआ है। दलितों और आदिवासी समाज के दमन का माहौल रचा जा रहा है। ऐसे में महाश्वेता देवी और उनकी कृतियों के साथ उनके सामाजिक राजनैतिक आंदोलन की याद आना स्वाभाविक है। जिस दौर में महाश्वेता देवी अपने समय-समाज का रेखाचित्र बड़ी ही निष्ठा और निडरता से सत्ता के सामने खींच रही थीं। उस दौर में उनका आना वैसा ही था, जैसा लिलिपुटों के देश में विराट व्यक्तित्व का आना।

महाश्वेता देवी की आठवें स्मृति दिवस पर उन्हें याद करना हर सामाजिक चेतना से जुड़े लोगों के लिए उत्प्रेरक सिद्ध होना है। उनकी लेखनी सिर्फ एक साहित्यकार की लेखनी नहीं थी। बल्कि उनके भीतर उठ रही तमाम सामाजिक चिंताओं का गुबार था। जब वो लिखती थीं तो उसका असर सत्ता तक होता था। शबर आदिवासियों के लिए उनकी लड़ाई को कैसे भूला जा सकता है। आखिर वो अपने जीवन के अंतिम समय में आदिवासियों की तो होकर रह गई थीं। उनकी संवेदनाएं और उनकी हर एक लड़ाई में आदिवासी चेतना कूट-कूट कर भरी थी। उन्हें आज के समय में याद करना आवश्यक हो जाता है, जब चारों ओर आदिवासी समाज सत्ता, पूजीपतियों और सामंती सोच के हाथों कहीं न कहीं कुचला जा रहा है और उनकी सुध लेने वाले भी कम होते जा रहे हैं।

लेखिका, पत्रकार, अध्यापिका जैसे शब्दकोश महाश्वेता देवी के लिए कम हैं। वो इन दायरों में बंधने वाली व्यक्तित्व नहीं हैं। अरण्येर अधिकार के लिए उन्हें 1979 में ही ‘साहित्य अकादमी’ प्राप्त हो चुका था। उसके बाद 1996 में ‘ज्ञानपीठ’ और 1997 में ‘रमन मैग्सेसे’ पुरस्कार। वो ऐसी शख्सियत थीं, जिन्होंने अपने पुरस्कारों से प्राप्त राशि का बड़ा हिस्सा आदिवासियों को समर्पित कर दिया था। कभी वो किसी आदिवासी के लिए विधिक और न्यायिक लड़ाइयां लड़ती दिखतीं, तो कभी अभाव की जिंदगी जी रहे वंचितों की मदद करतीं। कह सकते हैं उन्हें यह परिवेश शुरू से ही प्राप्त था। उनके परिवार में हमेशा सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग रहे। उनके पिता मनीष घटक सुप्रसिद्ध लेखक रहे और चाचा ऋत्विक घटक समानांतर सिनेमा के मजबूत स्तंभों में गिने जाते रहे हैं। आदिवासियों के साथ कभी वो नून-भात खाती दिखतीं, तो कभी उनके लिए धनाढ्य लोगों के सामने झोली फैलातीं। महाश्वेता देवी को करीब से जानने वाले लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक आदिवासी की भूख उनकी कई रातों की नींद उड़ाकर ले जाती थी।

लेखिका होने के साथ साथ वो एक दमदार सामाजिक कार्यकर्ता थीं। पुरुलिया के शबर आदिवासियों के लिए ‘ शबर जननी ‘ थीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ‘पद्मश्री सम्मान’ उन्हें लेखन के लिए नहीं बल्कि आदिवासियों के बीच काम करने पर मिला था। वो अपने भाषणों और लेखन में आदिवासी चिंता और उनकी समस्या को मुखरता से प्रस्तुत करती थीं। वो कहती थीं – “आदिवासियों के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारें आइने में अपना चेहरा देखने को क्यों अनिच्छुक हैं? आदिवासियों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? मुख्यधारा के लोग और पुलिस वाले गैर अनुसूचित और घुमंतू आदिवासियों को अब भी जन्मजात अपराधी मनोवृत्ति का क्यों मानते हैं? आदिवासी भूमिहीन क्यों हैं? आदिवासी विकास के लिए प्रिमिटिव सब ट्राइब के नाम पर जो पैसा आता है वो कहां जाता है? जंगल पर आदिवासियों के जो स्वाभाविक अधिकार हैं वो किसने छीने? महाश्वेता के प्रश्न उनके कर्म के पीछे भागते हैं और कहीं न कहीं आज बहुतों को इन सवालों के उत्तर की प्रतीक्षा भी है। लगातार आदिवासियों का हो रहा अपराधीकरण और उन्हें नक्सल समर्थक बताकर मारना, आदिवासियों के लिए आंदोलनरत लोगों को अर्बन नक्सल कहकर उनकी गिरफ्तारी करना, केस चलाना, ये सब आज के समय की चिंताजनक स्थितियों को जन्म देती जा रही हैं।

आदिवासियों के प्रति उनकी निष्ठा को इस वाकए के जरिए जाना जा सकता है। 1997 में पुरुलिया के राजवनगढ़ में शबर मेला लगा था। जब बांग्ला के लगभग सारे लेखक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के पूजा विशेषांकों के लिए रचनाएं लिखने में व्यस्त थे, तब महाश्वेता देवी शबर आदिवासियों के लिए दाल चावल और कपड़े जुटाने के लिए दिन रात एक किए हुई थीं। वो पश्चिम बंग खेड़िया शबर कल्याण समिति की अध्यक्ष रहीं हैं।

उनकी साहित्यिक कृतियों में शोषित और वंचित समाज के विमर्श की अनूठी झलक थी। ये कहना अतिश्योक्ति न होगा कि उनके जैसा हिम्मती लेखक सदियों में कोई एक ही मिलता है। वो नक्सल आंदोलन को करीब से महसूस करने वाली लेखिका थीं। उन्होंने पूरे नक्सल आंदोलन को ‘मां ‘ के नजरिए से देखा। आज जब सत्ता अर्बन नक्सल के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने में लगी है, ऐसे महाश्वेता देवी के साहित्य उस आंदोलन के मूल को समझने के लिए मददगार साबित होते हैं। ‘मास्टर साहब’ हो या ‘फिर हजार चौरासी की मां’, मुझे लगता कि नक्सल आंदोलन के संदर्भ में बहुत कम ऐसी कृति अब तक साहित्य जगत में मिलती हैं। आज भी कई लेखक आदिवासी समाज के प्रति सांत्वना और सहानुभूति मात्र रखते दिखाई देते हैं। खुलकर और निर्भीक होकर लिखने की परंपरा अब खतम सी होती जा रही है। इस बीच युवा लेखिका श्रद्धा श्रीवास्तव की कहानी ‘सरहुल के फूल’ का आना आशा की किरण जैसा जरूर प्रतीत हुआ है।

आज आदिवासियों का जीवन कैसा है? ये किसी से छिपा नहीं है। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाला ये तबका सांस और पानी को सोख जाने वाले सिस्टम से भिड़ रहा है। आदिवासियों की जमीनों से उन्हें हटाकर उनके जंगलों और पहाड़ों को ध्वस्त किया जा रहा है। कोयला और भूगर्भ के खजानों को लूट लेने पर आमादा उद्योगपतियों को सरकारें संरक्षण देती आ रही हैं और ये आज के समय में और भी भयावह हो चुका है। ऐसे में महाश्वेता देवी जैसे किसी विराट महामानव के अवतार लेने की आस आदिवासियों की आंखों में साफ झलकती है जो उन्हें मां कहकर पुकार सकें। इक्कीसवीं सदी का दौर विकास की आड़ में विनाश करने वाला युग बनता जा रहा है। सरकार विद्रोह को दबा देने में आमादा है और प्रतिरोध करने वाले को राष्ट्रद्रोही और अपराधी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। फिर भी कुछ लोग हैं जो अडिग होकर महाश्वेता की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।

महाश्वेता का लेखन लीक से हटकर, वंचित तबके के लिए समाज में सम्मानजनक स्थान के लिए प्रतिबद्ध था और यह प्रतिबद्धता उनके जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रही। उनकी कृतियों को बांग्ला और हिंदी के साथ कई अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में भी ख्याति मिली। उनकी रचनाओं को पढ़ने से इंसान के भीतर एक वाजिब ‘प्रतिरोध’ की ज्वाला भड़कती है जो सत्ता की गलत नीतियों के सामने तनकर खड़ी होने की हिम्मत देती है।

(विवेक रंजन सिंह पत्रकारिता विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के छात्र हैं।)