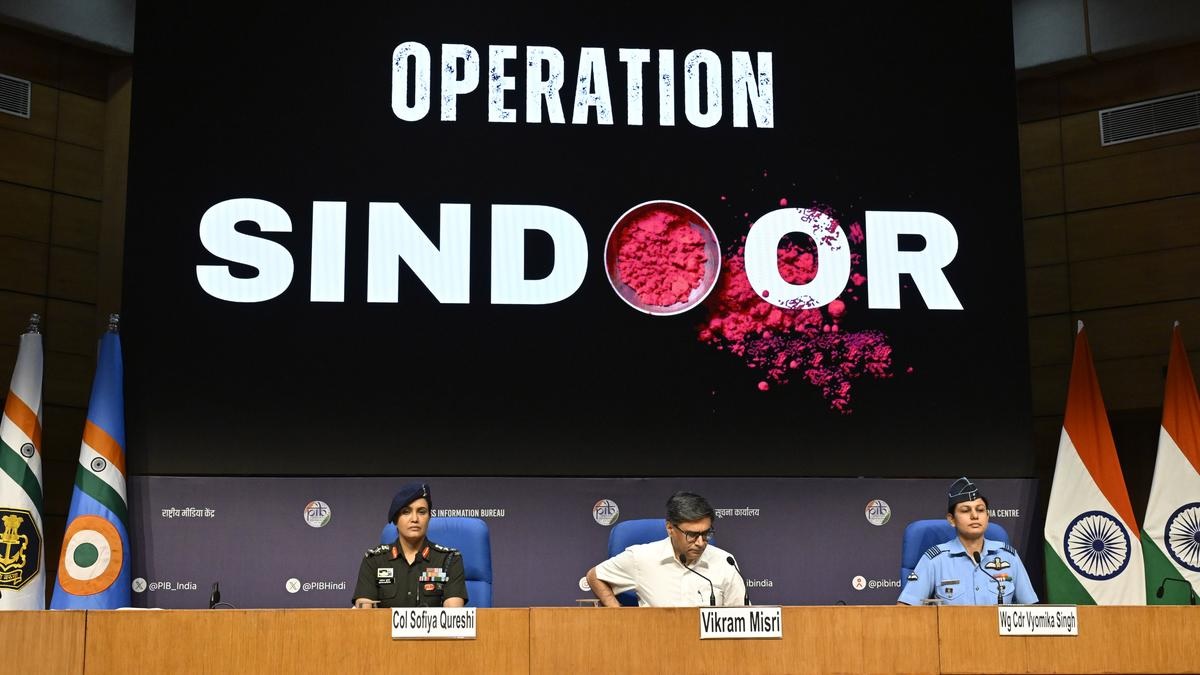

सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को 30 से ज्यादा देशों में भेजने का फैसला (https://x.com/moneycontrolcom/status/ 1923954852633215362) क्या सरकारी स्तर पर परोक्ष रूप से इस बात की स्वीकृति है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत दुनिया में अलग-थलग पड़ गया? क्या ऐसा भारत की कूटनीतिक विफलता के कारण हुआ? अगर ऐसा है, तो फिर सवाल उठेगा क्या सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के जरिए आतंकवाद से संघर्ष पर भारत की राजनीतिक आम-सहमति को विदेशी राजधानियों में जाकर जताने से उस नाकामी की भरपाई की जा सकेगी?

ये सवाल इसलिए उठते हैं, क्योंकि,

- जिन देशों में ये दल जाएंगे, वहां भारत के दूतावास/ उच्चायोग मौजूद हैं, जिनसे अपेक्षा रहती है कि वे लगातार सभी हित-धारकों (stake-holders) से संपर्क में रहें और महत्त्वपूर्ण मामलों में देश का पक्ष बताते रहें।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बारे में आम धारणा है कि उन्होंने भारतीय कूटनीति को पहले के किसी मौके की तुलना में अधिक सक्रियता प्रदान कर रखी है और इससे विदेश में भारत का रुतबा बढ़ा है।

- कथानक यह है कि भारत की बढ़ती आर्थिक हैसियत के साथ-साथ देश की आवाज भी अधिक प्रभावशाली बनी है, नतीजतन दुनिया में आज उसे जितनी अहमियत मिलती है, उतना पहले कभी नहीं था।

यह साफ है ये बातें संकट के वक्त पर काम नहीं आईं। तो फिर प्रतिनिधिमंडलों का कुछ दिन का दौरा क्या हासिल कर सकेगा, इस सवाल पर गंभीर विचार-विमर्श जरूरी हो जाता है। गौरतलब है कि अनेक मीडिया सुर्खियों में इस पहल को भारत का ‘विशाल कूटनीतिक आक्रामण’ (massive diplomatic offensive) बताया गया है।

वैसे, दुनिया को अपना पक्ष बताया जाए या अब अधिक संगठित ढंग से बताया जाए, यह सोच अपने-आप में सटीक है। इसे सही रणनीति कहा जाएगा। यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि अगर प्रतिनिधिमंडल पूरी तैयारी, ठोस साक्ष्य, एवं अकाट्य तर्कों के साथ विदेशी राजधानियों में जाएंगे, तो उसका असर वहां दिखेगा। कुछ उसी तरह जैसे 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारत के प्रयासों का दिखा था। तब तत्कालीन यूपीए सरकार ने मेहनत से जुटाए साक्ष्यों को उचित संदर्भ में पेश करते हुए पाकिस्तान को विश्व जनमत के कठघरे में खड़ा किया था। परिणाम पाकिस्तान के अलग-थलग पड़ने और उसे अंतरराष्ट्रीय निगरानी सूचियों में डाले जाने के रूप में सामने आया। तब,

- मुंबई पर हमला करने आए नौ आतंकवादियों को मुंबई पुलिस ने मार गिराया था।

- अजमल कसाब नाम का आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत फांसी दी गई।

- इन आतंकवादियों और भारत में हुई घुसपैठ के बारे में तब जांचकर्ताओं ने ठोस सबूत इकट्ठे किए।

- उनसे उस हमले में लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथ के साक्ष्य सामने आए।

- उसी क्रम में हमले के षडयंत्रकारियों डेविड हेडली और तहव्वुर राणा की भूमिका के प्रमाण जुटाए गए। वे साक्ष्य अमेरिकी अदालत में भी अकाट्य साबित हुए और उसी कारण हाल ही में राणा को भारत लाया जा सका है।

इसलिए यह सवाल अहम है कि पहलगाम हमले के बारे में किस तरह के सबूत अभी तक भारतीय जांच एजेंसियों ने जुटाए हैं। अभी तक की खबरों के मुताबिक हमला करने वाले आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जा सका है। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर और मुरीदके समेत अन्य स्थलों पर मारे गए लोगों का संबंध भले आतंकवाद से हो, मगर पहलगाम हमले को अंजाम देने में वे शामिल थे या नहीं, इस बारे में भी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बहरहाल, सरकार के पास अगर ठोस सूचना और साक्ष्य (संचार संबंधी, आदि) हैं, तो और प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तानी हाथ के सबूत के साथ जा रहे हैं, तो इनका जरूर असर होगा। प्रतिनिधिमंडल ठोस साक्ष्यों को संबंधित संदर्भ के साथ वहां रखते हैं, तो भारतीय कूटनीति की ये पहल कारगर साबित होगी। लेकिन इस सिलसिले में यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी अंतरराष्ट्रीय एवं कूटनीतिक पहल में “परिस्थितिजन्य साक्ष्य” पर्याप्त नहीं होते। चूंकि प्रतिनिधिमंडलों में अनुभवी कूटनीतिज्ञ भी शामिल किए गए हैं, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये दल पूरे होमवर्क के साथ अपनी बात वहां रखेंगे।

भारत के सामने चुनौती दुनिया को यह बताने की है कि चूंकि पाकिस्तान भारत केंद्रित आतंकवाद को संरक्षण एवं बढ़ावा देने में लगातार जुटा हुआ है, इसलिए आतंकवादी ठिकानों को खुद नष्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था/ है। इसलिए भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान के वायु क्षेत्र का उल्लंघन कर मिसाइलें और ड्रोन दागे। वैसे भारत 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में ऑपरेशन बंदर (बालाकोट पर हमले) के दौरान भी पाकिस्तानी इलाके में जाकर हमले कर चुका था। इसलिए इस बार कोई नया उल्लंघन नहीं हुआ। हां, इस बार ये ज्यादा बड़े पैमाने पर हुआ। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे न्यू नॉर्मल यानी अब भारत की आम नीति के बतौर घोषित कर दिया है।

मतलब साफ है। भारत ने “आतंकवाद” का मुकाबला करने के मामले में अमेरिकी और इजराइली पैटर्न को अपना लिया है। अमेरिका अपनी महाशक्ति की हैसियत और उसके संरक्षण की वजह से इजराइल इस पैटर्न पर दशकों से अमल कर रहे हैं। भारत के सामने चुनौती दुनिया से अपने इस पैटर्न को जायज ठहराने की है। लेकिन इस सिलसिले में भू-राजनीति और शक्ति संतुलन का प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है, यह कोई नई सूचना नहीं है। दुनिया इस तथ्य से परिचित है कि गुजरे तीन-चार दशकों में दुनिया भर में हुए बहुत से आतंकवादी हमलों की साजिश पाकिस्तान में रची गई या पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने उन्हें अंजाम दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों ने नीतिगत रूप से आतंकवाद को प्रश्रय दिया है, जिसमें अक्सर वहां की सरकारों की सहमति भी रही है। यह जानकारी भी तमाम देशों के पास मौजूद है।

इसके बावजूद अफसोसनाक सूरत यह है कि विश्व के शक्तिशाली देश पाकिस्तान को हर तरह की मदद देते रहे हैं। उनमें चीन और अमेरिका उसे आधुनिक हथियार भी देते रहे हैं। हाल के वर्षों में हथियार और एक हद तक कूटनीतिक समर्थन देने देने वाले देशों में रूस भी शामिल हो गया है। अमेरिका की जो भी नीति हो, उसमें बाकी पश्चिमी देशों का सहज समर्थन रहता है। बदले विश्व समीकरणों के बीच पाकिस्तान और चीन के बीच सैन्य अंतर्संबंध और सहयोग तेजी से बढ़े हैं। उधर अपनी रणनीतिक जरूरतों के तहत पाकिस्तान के अमेरिका से सामरिक रिश्ते आज भी बने हुए हैँ। इन समीकरणों का ही परिणाम है कि पहलगाम हमले के बावजूद,

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव में पाकिस्तान या लश्कर-ए-तैयबा के नाम का उल्लेख नहीं हुआ।

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के लिए ऋण की अगली किस्त जारी की, जो बिना अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के समर्थन के नहीं हो सकता था।

- पहलगाम हमले से ऑपरेशन सिंदूर के बीच की अवधि में तमाम शक्तिशाली देश भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े पर रख कर तनाव घटाने के लिए कहते रहे।

- इसके बावजूद भारत ने सैन्य कार्रवाई की, तो तीन दिन के अंदर अमेरिका ने इसे रोकने के लिए दबाव बना दिया। (वैसे भारत ने अमेरिकी भूमिका का खंडन किया है।)

- इस बीच चीन और तुर्किये जैसे देशों का खुला समर्थन पाकिस्तान के पक्ष में रहा, जबकि रूस तटस्थ बना रहा। उधर खाड़ी के धनी देश मध्यस्थता करने की कोशिश में जुटे रहे, ताकि लड़ाई सीमित रहे।

इसलिए यह अहम मुद्दा है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत का पक्ष मजबूती से रखने में कामयाब भी रहे, तो भू-राजनीतिक पहलुओं को कैसे प्रभावित किया जा सकेगा? अतः यह गंभीर आत्म-मंथन का विषय है कि नई बनते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत क्यों अलग पड़ा दिख रहा है? यहां तक कि विकासशील दुनिया में, जिसे आज ग्लोबल साउथ कहा जाता है- भारत के लिए उस तरह का समर्थन और सहानुभूति क्यों नहीं देखने को मिली, जिसे अतीत में सुनिश्चित मान कर चला जाता था? क्यों?

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के अकेला पड़ने के संभवतः कई पहलू हैः

- पास-पड़ोस में नरेंद्र मोदी सरकार की लाल आंख दिखाने वाली ‘मर्दाना विदेश नीति’ संभवतः भारत को भारी पड़ी है। इससे पास-पड़ोस के देश भारत से छिटके हैं।

- मोदी सरकार ने नेबरबुड फर्स्ट यानी पड़ोसी देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति जरूर घोषित की, मगर हमेशा उसका ध्यान पश्चिमी धुरी से अधिक गहराई से जुड़ने पर टिका रहा।

- अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों की नीति हमेशा ही zero sum game की रही है। यानी किसी को लाभ किसी के नुकसान की कीमत पर ही हो सकता है। ऐसे में किसी देश का उदय हो, तो वे मानते हैं कि ऐसा उनके नुकसान की कीमत पर है। चूंकि इस सदी की कहानी चीन का अभूतपूर्व उदय है, ऐसे में चीन को घेरना उनका प्राथमिक लक्ष्य बना हुआ है। ऐसे में स्वाभाविक है, भारत के उनकी धुरी से जुड़ने का प्रतिकूल असर चीन से संबंधों पर पड़ा। इससे रूस से संबंध भी प्रभावित हुए, जो चीन के साथ अपने संबंध को ‘असीमित दोस्ती’ के स्तर पर ले गया है।

- जिस समय ब्रिक्स डॉलर के वर्चस्व से मुक्त होकर आपसी व्यापार में भुगतान की अपनी व्यवस्था बनाने में जुटा, भारत ने इस मकसद से असहमति जताई। ये धारणा भी बनी कि भारत इस मंच के विस्तार में सहयोग नहीं कर रहा है। इस कारण ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर भारत के रुख के बारे में बने संशय पैदा हुए।

- फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक भू-राजनीति में तीव्र परिवर्तन हुए हैं। इस मौके पर पश्चिमी देशों की स्वाभाविक अपेक्षा थी कि रूस को अलग-थलग करने में भारत उनके साथ रहेगा। लेकिन भारत ने बीच का रास्ता अपनाया। यह बात अमेरिका को कितनी नागवार गुजरी, इसका अंदाजा इससे लग जाता है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तब भारत को प्रमुख ‘स्विंग देशों’ में एक कह डाला था।

- इससे पश्चिमी देशों में ये चर्चा चली कि भारत की दिलचस्पी दोनों खेमों में कदम रख कर लाभ उठाने की है। यानी उसके समर्थन को सुनिश्चित नहीं माना जा सकता।

- वैश्विक स्थिति में परिवर्तन की गति को तेज करने वाली दूसरी घटना इजराइल पर सात अक्टूबर 2023 को हमास का हमला रहा, जिसके बाद इजराइल ने गजा में आधुनिक दौर का सबसे वीभत्स और क्रूर मानव संहार शुरू कर दिया। ग्लोबल साउथ में इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई। ऐसे में भारत सरकार की इजराइल के प्रति कथित हमदर्दी के कारण ग्लोबल साउथ में भारत के बारे में भी प्रतिकूल धारणाएं बनी हैं।

- भारत की घरेलू राजनीति ने भी देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित किया है। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मानदंडों की देश में खुली अवहेलना ने भारत के सॉफ्ट पॉवर को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई है।

- गुजरे वर्षों में पश्चिमी देशों में यह धारणा गहराई है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी का इकॉ-सिस्टम अपनी ‘हिंदुत्व’ की विचारधारा का वहां भी निर्यात कर रहा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, और अमेरिका में इस वजह से कई बार हुए सामुदायिक टकराव ने भारत की छवि को प्रभावित किया है।

- इसी पृष्ठभूमि 2023 के मध्य में कनाडा ने अपने नागरिक और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा की जमीन पर हत्या कराने का आरोप भारत पर लगा दिया। इसके कुछ महीनों बाद अमेरिका ने एक अन्य खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप भारतीय एजेंसियों को मढ़ा। ये दोनों इल्जाम साबित नहीं हुए हैं, लेकिन उनसे संबंधित चर्चाओं ने पश्चिम में भारत की छवि खराब की है।

- इन सबसे ऊपर आज एक बड़ा प्रश्न है कि विश्व मंचों पर भारत किन सिद्धांतों के पक्ष में खड़ा है? इस बारे में अस्पष्टता के अभाव ने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित किया है।

उपरोक्त घटनाओं से भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध किस हद तक प्रभावित हुए हैं, इसका अंदाजा ऑपरेशन सिंदूर के पहले नहीं था। मगर उस दौरान ये बात खुल कर जाहिर हो गई कि संकट के वक्त पर साथ खड़ा होने वाला (इजराइल के अलावा) भारत का कोई साथी आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं मौजूद नहीं है। संभवतः इसीलिए भारत ने अपना पक्ष बताने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया। मगर इन दलों के सामने हिमालय जैसी चुनौती है।

भारत को ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, अगर सिर्फ इसे समझाने की बात होती, तो यह उतना कठिन नहीं होता। अगर आपके बारे में धारणाएं सकारात्मक हैं, तो आपकी बातें आसानी से दूसरों के गले उतर जाती हैं। लेकिन अगर छवि लंबे समय से क्षतिग्रस्त होती गई हो, तो फिर सच बताना भी कठिन हो जाता है। बहरहाल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को इसी पृष्ठभूमि में अपना दायित्व निभाना है!

(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)