सोमवार 19 जनवरी 25 को तिरुवनंतपुरम की ग्रीष्मा को अपने साथी की सुनियोजित हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, जबकि कोलकाता के आरजी कर रेप हत्याकांड में संजय रॉय को बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सोमवार को दो अलग-अलग हत्या के मामलों में सुनाए गए विरोधाभासी सजा आदेशों से एक बार फिर यह बात सतह पर आ गई है कि भारत में न्यायाधीशों द्वारा मृत्युदंड सुनाते समय एक समान मानदंड का अभाव है।

अक्टूबर 2022 में 24 वर्षीय ग्रीष्मा को अपने साथी को जहर देकर हत्या करने के जुर्म में तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई। उसी दिन, अगस्त में शहर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पूर्व नागरिक पुलिस स्वयंसेवक संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भारत में मृत्युदंड “दुर्लभतम” परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। ग्रीष्मा और रॉय की सजाओं में असमानता ने इस सिद्धांत के असंगत और व्यक्तिपरक अनुप्रयोग के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं।

बंगाल का मामला 9 अगस्त24 को एक सरकारी अस्पताल परिसर में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या से संबंधित है। इस अपराध के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए ।जन आक्रोश के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था।रॉय को कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था, जिस दिन अस्पताल के सेमिनार कक्ष में डॉक्टर का शव मिला था।तीन दिन बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को मामले की जांच करने का आदेश दिया ।7 अक्टूबर को इस मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद से अदालत रोजाना सुनवाई कर रही थी।

जज अनिर्बान दास ने उम्रकैद दिए जाने को लेकर कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ दे रेयर मामला नहीं है। सीबीआई ने इस केस में दलीलें देते हुए कहा था कि यह दुर्लभतम मामला है। इसलिए इस मामले में फांसी की सजा से कुछ भी कम नहीं दिया जा सकता। लेकिन अदालत संजय रॉय को उम्रकैद की सजा ही द. ‘रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर’ यानी दुर्लभ में भी ऐसे दुर्लभ मामले जिनमें अदालत किसी को मौत की सज़ा दे सकती है।

केरल मामले में ग्रीष्मा को अक्टूबर 2022 में अपने साथी शेरोन राज की ज़हर से मौत के लिए गिरफ़्तार किया गया था, जो उस समय 23 साल की थी। राज की मौत कई अंगों के काम करना बंद करने से 11 दिन बाद हुई थी, जब उसे पैराक्वाट नामक शक्तिशाली शाकनाशी से युक्त आयुर्वेदिक पेय पिलाया गया था।

एक आदमी को कब मौत मिलनी चाहिए? यह सवाल मंगलवार को पूरे बंगाल और उसके बाहर गूंज रहा है, एक दिन पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने कोलकाता पुलिस के पूर्व नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त, 2024 को एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक युवा प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, तथा इसकी तुलना उसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागासाकी पर की गई बमबारी से की गई थी। फिर भी, उन्होंने रॉय को अधिकतम सजा – मृत्युदंड – देने से इनकार कर दिया।

“भारत में दुर्लभतम अपराध के लिए मानदंड यह दर्शाता है कि अपराध में अत्यधिक क्रूरता होनी चाहिए, जैसे कि भीषण हिंसा, कई हत्याएं, या कमज़ोर पीड़ितों को निशाना बनाना। पूर्व नियोजित अपराध या परपीड़क आनंद के साथ, बिना उकसावे के, या जीवन के प्रति निर्दयी उपेक्षा के साथ किए गए अपराध दुर्लभतम अपराध के रूप में योग्य हैं। निर्णय लेने से पहले अपराधी की पृष्ठभूमि, आपराधिक इतिहास, पश्चाताप, मानसिक स्थिति और पुनर्वास की संभावना को ध्यान में रखा जाता है

निर्भया जैसा मामला, जिसमें पीड़िता को क्रूर हिंसा का सामना करना पड़ा और लोगों में भारी आक्रोश था, उसे दुर्लभतम माना जाएगा। जबकि डॉक्टर पर किया गया कृत्य चौंकाने वाला है, व्यापक सामाजिक प्रभाव शायद उतना गहरा न हो जितना कि इसी तरह के अन्य गंभीर मामलों में देखा गया है। उदाहरण के लिए, सामूहिक यौन हिंसा या जघन्य सार्वजनिक हमले दुर्लभ माने जा सकते हैं।

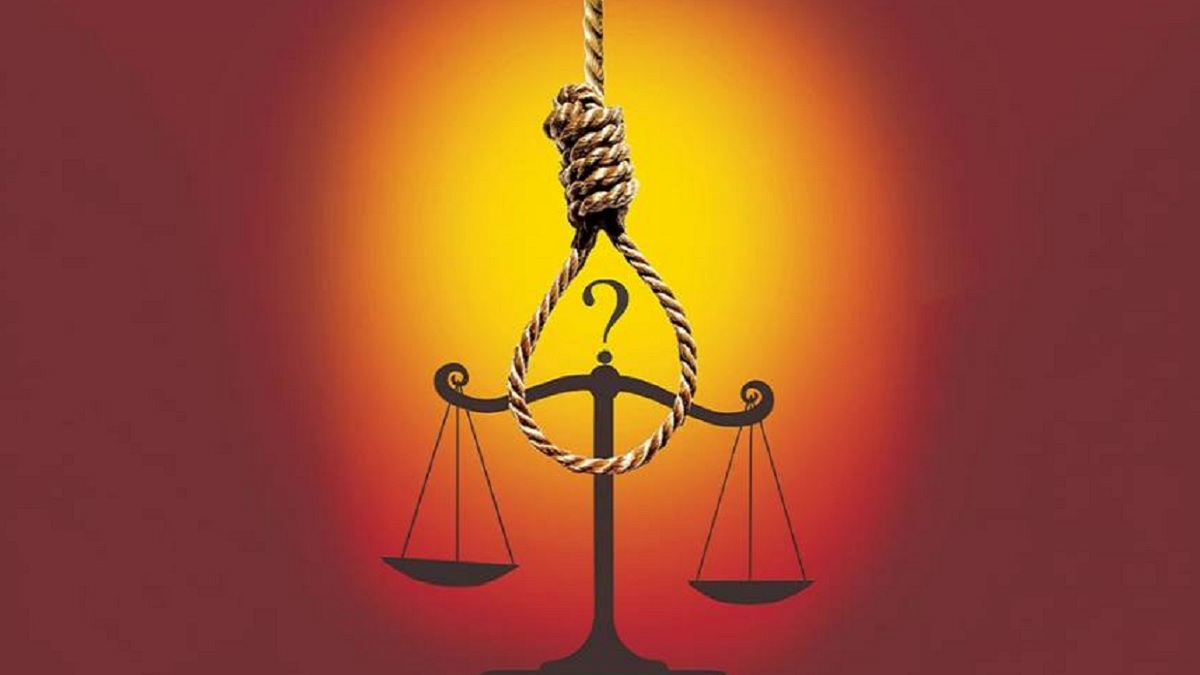

मृत्यु दंड के लिए ‘दुर्लभतम में से दुर्लभ’ का सिद्धांत

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत निर्धारित किया था कि मृत्युदंड केवल उन मामलों में दिया जाना चाहिए जहां आजीवन कारावास का विकल्प निस्संदेह अपर्याप्त हो। “बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 का निर्णय दिया और मृत्युदंड को सीमित करने के लिए ‘दुर्लभतम में से दुर्लभ’ सिद्धांत पेश किया।

न्यायाधीशों ने जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के पहले के निर्णयों का हवाला दिया, जहां उन्होंने माना था कि मृत्युदंड व्यक्ति के जीने के मौलिक अधिकार को छीन लेता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि जब किसी व्यक्ति के कार्य समाज के लिए गंभीर, जानबूझकर और निरंतर खतरा पैदा करते हैं, तो राज्य उचित रूप से उसके संवैधानिक अधिकारों को छीन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मृत्युदंड असंवैधानिक नहीं है, लेकिन इसे दुर्लभतम मामलों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, जहां कोई अन्य दंड संभव नहीं है।

एक प्रमुख मामला जिसने “दुर्लभतम” सिद्धांत को परिभाषित करने वाले सिद्धांतों को स्थापित किया, वह है मच्छी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड पारित करने के लिए निम्नलिखित विचारों को ग्रहण किया जाना चाहिए: हत्या जिस तरह से की गई थी। हत्या का मकसद।अपराध का असामाजिक या सामाजिक रूप से घृणित पहलू। अपराध का पैमाना।हत्यारे की विशेषताएं।

मृत्युदंड के निर्धारण की बात आने पर यह सिद्धांत एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। लेकिन बहुत लंबे समय से शीर्ष अदालत ने अभियुक्त को मृत्युदंड देने में झिझक दिखाई है। यह प्रवृत्ति अब भी कायम है।

भारत में असंगत मृत्युदंड की सजा की समस्या है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 से 2022 तक केवल 7 मृत्युदंड की पुष्टि की है, ट्रायल कोर्ट कई और लोगों को मृत्युदंड सुना रहे हैं, जो न्यायपालिका में एकरूपता की कमी को दर्शाता है। प्रोजेक्ट 39ए द्वारा प्रकाशित वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 31 दिसंबर, 2023 तक, भारत में मृत्युदंड की सजा पाने वाले 539 कैदी थेदेश में 561 कैदी ऐसे हैं, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। यह पिछले दो दशकों में किसी साल के अंत का सर्वोच्च आंकड़ा है। 2015 के बाद से ऐसे कैदियों की संख्या में 45.71 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

हाल के वर्षों में मृत्युदंड का सामना करने वाले लोगों की संख्या में यह बहुत बड़ी वृद्धि है। लेकिन एक अजीब प्रवृत्ति में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सुनवाई के मामलों में लगभग 55% मृत्युदंड प्राप्त कैदियों (6 कैदियों) को बरी कर दिया। इस असंगति को मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार किया गया है, जहां भारत में मृत्युदंड की सज़ा में सुधार के लिए एक संविधान पीठ गठित करने की पहल की गई है। यह निर्णय पुलिस, अभियोजन पक्ष और ट्रायल कोर्ट की प्रणालीगत विफलताओं को रेखांकित करता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में बरी किए गए मामले गढ़े हुए साक्ष्य, हेरफेर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, छेड़छाड़ किए गए फोरेंसिक साक्ष्य की संभावना और पुलिस द्वारा संदिग्ध साक्ष्यों की बरामदगी के परिणाम हैं। यहां तक कि सार्वजनिक दबाव, मीडिया ट्रायल और राजनीतिक हितों के कारण अभियुक्त को कुशल कानूनी सहायता प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप अभियुक्त को अक्षम बचाव मिलता है और बाद में उसे मृत्युदंड मिलता है। वर्तमान और पूर्ववर्ती दोनों आपराधिक कानून संहिताओं के अनुसार , हत्या के मामलों में न्यायालयों को या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड देना चाहिए।

न्यायिक सिद्धांत के अनुसार, मृत्यु दंड केवल “दुर्लभतम मामलों में” ही दिया जाता है। हालाँकि, “दुर्लभतम मामलों में दुर्लभतम” के रूप में क्या योग्य है, यह न्यायालयों के व्यक्तिपरक निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। 1980 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार , न्यायालयों को “अत्यधिक दोषी होने के सबसे गंभीर मामलों” और अपराधी और अपराध की परिस्थितियों जैसे विचारों को ध्यान में रखना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों को मामले में गंभीर और गंभीर परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है।”

हालाँकि, ये दिशानिर्देश अस्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, जिसके परिणामस्वरूप मृत्युदंड के मामले में विभिन्न न्यायाधीश अलग-अलग मानक लागू करते हैं।

उदाहरण के लिए, सोमवार को बंगाल और केरल में दो मामलों में, अदालतों ने दोषियों को उनके अपराधों के लिए सज़ा सुनाते समय व्यापक रूप से अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए। ये निर्णय इस बात में अंतर दर्शाते हैं कि अदालतें किस तरह से दोषसिद्धि, इरादे और “दुर्लभतम में से दुर्लभतम” अपराध के रूप में योग्यता का मूल्यांकन करती हैं।

केरल के तिरुवनंतपुरम की अदालत ने अपराध की जानबूझकर और सोची-समझी प्रकृति का हवाला देते हुए ग्रीष्मा को मौत की सज़ा सुनाई। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश एएम बशीर के फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उसने हत्या की विस्तृत योजना बनाई, ज़हर देने के तरीकों पर शोध किया और राज को “सेक्स की पेशकश करने के बाद” घातक मिश्रण पीने के लिए फुसलाया।

अदालत ने कहा कि अपराध पूर्व नियोजित था और धोखे से अंजाम दिया गया था, क्योंकि उसने राज के साथ अपने अंतरंग संबंधों का इस्तेमाल उसका विश्वास जीतने के लिए किया था। अदालत ने उसके कार्यों को निर्दयी और स्वार्थ से प्रेरित बताया, क्योंकि उसका प्राथमिक लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति से अपनी सगाई के कारण राज को खत्म करना था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शेरोन की मौत से पहले उसे लंबे समय तक पीड़ा सहन करनी पड़ी, जिससे अपराध की गंभीरता और बढ़ गई।

इसके विपरीत, बंगाल मामले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने बलात्कार और हत्या के अपराधों के लिए रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, यह फैसला सुनाते हुए कि मामला मौत की सजा के लिए आवश्यक “दुर्लभतम में से दुर्लभतम” मानक को पूरा नहीं करता है। जबकि अदालत ने अपराध की जघन्य प्रकृति को स्वीकार किया, इसने पूर्व-योजना की अनुपस्थिति पर जोर दिया और कहा कि अपराध सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध होने के बजाय घटनाओं के दौरान हुआ।

न्यायालय ने रॉय के पक्ष में कई कम करने वाले कारकों पर भी विचार किया। इसने नोट किया कि उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। निर्णय ने सुधार और पुनर्वास की संभावना पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि आजीवन कारावास न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा, बिना मुक्ति की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किए।

अदालत ने कानूनी उदाहरणों का हवाला देते हुए मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास की सिफारिश की है, जब तक कि अपराध अत्यंत क्रूर या नीच न हो।

अपने तर्क में, न्यायालय ने सजा सुनाने में आनुपातिकता के सिद्धांत पर जोर दिया। इसने निष्कर्ष निकाला कि अपराध के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता थी, लेकिन आजीवन कारावास एक उचित और पर्याप्त प्रतिक्रिया थी। इसने न्यायिक संयम के महत्व को भी रेखांकित किया, यह देखते हुए कि सार्वजनिक भावना या मीडिया का ध्यान मामले के परिणाम को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

भिन्न न्यायिक दृष्टिकोण

दोनों निर्णयों की भाषा में इस बात में बहुत अंतर है कि दोनों न्यायाधीशों ने किस तरह से “दुर्लभतम में से दुर्लभतम” मामले को देखा। ग्रीष्मा के मामले में, बशीर ने विश्वासघात और पूर्व नियोजित इरादे को ऐसे कारक माना, जिन्होंने उसकी दोषीता को और बढ़ा दिया। रॉय के मामले में, दास ने अपराध की गंभीरता के बावजूद, आनुपातिकता, “पुनर्वास और मानवीय गरिमा के संरक्षण” के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण महत्व दिया।

सजा सुनाए जाने में इस तरह की असमानताएं इस बात को दोहराती हैं कि मृत्युदंड न्यायिक लॉटरी के आधार पर प्रभावी रूप से दिया जाता है। बशीर ने ग्रीष्मा के कार्यों को व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास और नैतिकता के लिंग आधारित लेंस के माध्यम से आंका, जिसका सबूत ग्रीष्मा द्वारा राज को “सेक्स की पेशकश” करने के उनके बार-बार संदर्भ से मिलता है। अदालत के लिए, यह स्पष्ट रूप से उसकी कथित दोषीता को बढ़ाता है।

दास के फैसले में रॉय की हरकतों और मौत की सज़ा के प्रावधान के बारे में ज़्यादा संयमित दृष्टिकोण दिखाया गया है। उन्होंने लिखा कि अदालतों को “जनता के दबाव या भावनात्मक अपील के आगे झुकने के प्रलोभन से बचना चाहिए।”पश्चिम बंगाल सरकार ने रॉय को मृत्युदंड न दिए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है, तथा उसके पास आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प है।

पिछले कुछ दशकों में भारत में मौत की सज़ा अपेक्षाकृत कम ही दी गई है। आखिरी बार मौत की सज़ा 2020 में दी गई थी, जब 2012 के दिल्ली हत्याकांड और बलात्कार मामले के दोषियों को फांसी दी गई थी ।

दुर्लभतम: जीवन और मृत्यु पर कानूनी लॉटरी

जिस दिन केरल की एक अदालत ने ग्रीष्मा को मृत्युदंड का आदेश दिया, जिसने अपने प्रेमी को जहर दे दिया था, उसी दिन कोलकाता की एक अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को फांसी से बचाया जा सके।

आखिर “दुर्लभतम में से दुर्लभतम” मामला क्या है जिसके लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। यह वाक्यांश 1982 में बच्चन सिंह बनाम पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया है , जिसमें मौत की सजा की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था। बहुमत के लिए लिखते हुए न्यायमूर्ति आरएस सरकारिया ने निष्कर्ष निकाला: “मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता कानून के माध्यम से किसी की जान लेने के प्रतिरोध को दर्शाती है। ऐसा दुर्लभतम मामलों को छोड़कर नहीं किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद हो।”

बच्चन सिंह के फैसले के बाद से 40 साल से भी ज़्यादा समय से, सबसे दुर्लभ फ़ॉर्मूले के परिणामस्वरूप जजों ने फांसी की सज़ा में जानलेवा लॉटरी का नाम दिया है। यह एक दुर्लभ सत्र न्यायाधीश है जो मीडिया का ध्यान आकर्षित करने वाले मामलों में स्थानीय आक्रोश का विरोध करता है।

भारत में कुछ ‘दुर्लभतम’ मामले प्रसिद्ध हैं। 2012 का निर्भया गैंगरेप केस, जिसमें दिल्ली में एक युवती के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई, जिससे व्यापक आक्रोश फैला। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘दुर्लभतम’ मामला बताते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा बरकरार रखी। के. प्रभाकरन बनाम केरल राज्य (1999) में, आरोपी को बच्चों सहित एक परिवार की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994) में एक सुरक्षा गार्ड ने एक स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। 2004 में उसे फांसी दी गई, जो लगभग एक दशक में भारत में पहली फांसी थी। 26/11 के मुंबई हमलों के एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल कसाब को सामूहिक हत्याओं में उसकी भूमिका के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी।

हालांकि ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ का डॉक्ट्रीन फांसी के इस्तेमाल को कम करने के लिए है, भारत में अभी भी फांसी की सजा दी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फांसी की संख्या कम है, और कोर्ट अक्सर उम्रकैद की सजा देते हैं। लेकिन, इस पर बहस जारी है कि क्या भारत को कई अन्य देशों की तरह फांसी की सजा पूरी तरह खत्म कर देनी चाहिए या इसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक निवारक के रूप में रखना चाहिए। सजा खत्म करने के पक्षधरों का तर्क है कि उम्रकैद ही काफी है, जबकि सजा रखने के पक्षधरों का मानना है कि यह उन मामलों में एक आवश्यक निवारक के रूप में कार्य करता है जहां सामाजिक आक्रोश गंभीर सजा की मांग करता है।

चूंकि दुर्लभतम का क्या अर्थ है, इसकी कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, इसलिए हर बार जब न्यायालय मृत्यु दंड देता है, तो विवाद उत्पन्न होता है। ऐसे मामले हैं जहां अभियुक्त ने बलात्कार के साथ-साथ हत्या भी की है और उसे मृत्यु दंड दिया गया है; हालांकि, ऐसे अन्य मामले भी हैं जिनमें समान तथ्य और परिदृश्य हैं, लेकिन अभियुक्त को मृत्यु दंड नहीं दिया गया है। इन दंडों में अंतर पैदा करने वाली भिन्नता को खोजना बहुत मुश्किल है।इसलिए ट्रायल कोर्ट के जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के माईंडसेट पर निर्भर है कि वे किस मामले को कम क्रूर और किस मामले को जघन्यतम मानकर दुर्लभ से दुर्लभतम का निर्णय करते हैं ।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)