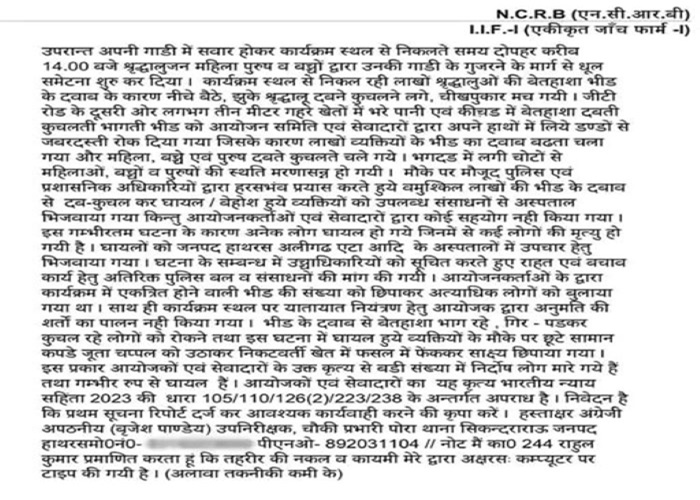

हाथरस में सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में अब भी मरने वालों की संख्या पर लगाम नहीं लगी है। इस सत्संग में लगभग ढाई लाख लोग शामिल थे। सत्संग खत्म होने की ओर था। अचानक हुई भगदड़ ने लोगों को, खासकर महिलाओं को रौंदना शुरू कर दिया और देखते-देखते वहां घायलों और मरने वालों की कतार लग गई। यह भगदड़ क्यों मची, इसे लेकर कई दावे सामने आ रहे हैं। एक दावा यह है कि इस सत्संग में बाबा के चरणों की धूल लेने की जब होड़ लग गई, तब बाबा के सुरक्षाकर्मियों ने, जिन्हें सेवादार नाम दिया गया है, लाठियां भाजनी शुरू कर दी। सेवादार बाबा की सुरक्षा में लाठियां भांज रहे थे। इन लाठियों से बचने के लिए भीड़ पीछे हटी। इस पीछे हटी भीड़ को जिस गेट से निकलना था, सेवादारों ने उन्हें दूसरी ओर का रास्ता दे दिया, जिससे भगदड़ जानलेने वाली भीड़ में बदल गई।

एक दूसरा दावा जमीन में बने गड्ढे को भी लेकर भी दिया जा रहा है। ज्यादा जोर चरण धूलि लेने वाली बात पर है। यह चरण धूलि खुद बाबा के चरणों से इकठ्ठा करना था या गाड़ी के टायरों के नीचे की धूल इकठ्ठा करना था, यह भी एक विवादस्पद सी बात है। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि सत्संग के लिए 80 हजार लोगों के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन यहां ढाई लाख लोग आ गये। सवाल यही है इस बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये? और यदि इतने लोगों को इकठ्ठा होने दिया गया तब उसकी व्यवस्था के लिए कौन से कदम उठाये गये?

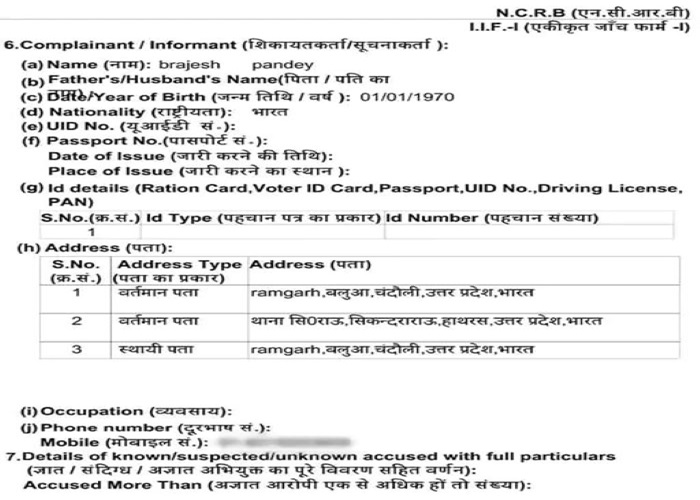

इस बीच दैनिक भाष्कर ने एक एफआईआर की कॉपी पोस्ट किया है जिसमें आयोजनकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया है। उसमें भोले बाबा का नाम ही नहीं है। एनडीटीवी अपने खबर में एक हवाले से बताया है कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए महज 40 पुलिसकर्मी थे। एफआईआर में आयोजनकर्ता पर ढिलाई बरतने, संख्या छुपाने का आरोप लगाया गया है। न्यूज 18 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता के नये प्रावधानों के तहत सेक्शन 105, 110, 126-2, 223 और 223 तहत मामला दर्ज किया गया है।

धार्मिक जुटानों में भगदड़ और मौत का सिलसिला जारी है- 2013 में ‘इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन’ के अध्ययन के उल्लेख के हवाले से न्यूज 18 ने बताया है कि भारत में कुल घातक भगदड़ों में से 79 प्रतिशत हिस्सा धार्मिक और तीर्थ स्थलों में हुई जुटानों का है। यह अध्ययन बताता है कि इसका एक बड़ा कारण धार्मिक जगहों का दुर्गम और कठिन स्थलों पर होना है। लेकिन, इस बार हाथरस में हुए सत्संग की जगह जिले से दूर एक गांव का सपाट मैदान था।

धार्मिक स्थलों पर भगदड़ से हुई मौतों का एक लंबा सिलसिला है। 2005 में महाराष्ट्र में मंधारदेवी मंदिर में भगदड़ से 340 से अधिक लोग मारे गये थे। 2008 में राजस्थान के चामुंडादेवी मंदिर में भगदड़ से कम से कम 250 लोग मारे गये थे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कृपालु महाराज के रामजानकी मंदिर में बाबा द्वारा कपड़ा और भोजन वितरण के दौरान हुई भगदड़ में लगभग 63 लोग मारे गये थे। 2011 में केरल में सबरीमाला में कम से कम 104 लोगों की मौत ऐसे ही भगदड़ में हुई। इसी साल हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर हुई भगदड़ में कम से कम 20 लोग मारे गये। 2012 में पटना में गंगा के अदालत घाट पर छट पूजा के दौरान हुई भगदड़ में लगभग 20 लोगों ने जान गंवा दी।

2013 में नवरात्रि पर मध्यप्रदेश के दतिया जिले के रतनगढ़ मंदिर में उत्सव मना रहे लोगों पर ऐसे भगदड़ से गुजरना पड़ा। इसमें 115 लोग मारे गये थे। 2014 में पटना के गांधी मैदान में दशहरा के उत्सव में हुई भगदड़ से 32 लोग मारे गये। यह सिलसिला साल दर साल चलती ही रही है। पिछले साल के मार्च में इंदौर में राम नवमी मनाने के लिए लोग इकठ्ठा थे। ‘हवन’ के आयोजन के समय एक प्राचीन ‘बावली’ का एक स्लैब टूट गया। भगदड़ मची और कम से कम 36 लोग मारे गये। ये कुछ चुने हुए आंकड़े हैं। यदि अखबारों और समाचारों के कतरनों से गुजरें, तब ऐसी घटनाओं की बढ़त को आसानी से देखा जा सकता है।

पुण्य कमाने की लालसा- नीत्शे की बातों का सरल अनुवाद करें तो हम कह सकते हैं कि धर्म जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो ईश्वर के मरने के बाद भी जिंदा है। वह एक उम्मीद बनकर लोगों के पहलू में बना रहता है। जैसे ही उसे कोई आकर कुरेदता है, वह पहलू आस्था बनकर जिंदा हो जाता है। वह इंसान को जिन्न पूजा से लेकर एक इंसान को साकार भगवान मानकर पूजने में लग जाता है। वह मन्नतें मांगता है और साकार से मिन्नतें करता है। जैसे-जैसे इंसान की जिंदगी पर पकड़ कम होती जाती है वैसे-वैसे इन मिन्नतों और मन्नतों की बाढ़ बढ़ती जाती है। हर चौराहे, सीधी सड़क की कोई दीवार से लेकर घर का कोई कोना, कोई पेड़ और कोई सुदूर बैठी मूर्ति जिंदा देवता में बदल जाता है। मठ, मठाधीश, अवतारी, प्रवचनकर्ता से लेकर योग-याज्ञ के पीठासीन देखते-देखते जिंदा देवता में बदल जाते हैं और उम्मीदों को पूरा करने वाले साकार ईश्वर बन जाते हैं।

पुण्य की यह लालसा गरीबी के समानुपात में बढ़ती है। जितनी गरीबी उतनी ही पुण्य की लालसा। आमतौर पर मान लिया जाता है कि सामंतवाद के पतन के साथ ही धर्म का पतन शुरू हुआ। पूंजीवाद को रेशनलिटी के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन, यह आधी सच्चाई है। इस आधी सच्चाई में बैठा हुआ धर्म सचमुच एक अफीम की तरह काम करता है। भारत में तो धर्म की निरंतरता को भारतीय संस्कृति की महान परम्परा के जीवंत दस्तावेज की तरह बताया जाता रहा है। यहां धर्म को बकायदा बढ़ाने की कार्यनीति अपनाई गई। और, आज तो मानो ‘धर्मयुद्ध’ के काल में ही रह रहे हों, जिसमें धर्म के खिलाफ बोलना एक बडे अपराध में बदल गया है।

1980 के बाद से, पहले दशक में थोड़ी कम रफ्तार, और बाद के समय में तेज रफ्तार के साथ जिस उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई उतनी ही तेजी से धर्म का कारोबार बढ़ा। कई सारे तीर्थस्थल देखते-देखते अखिल भारतीय स्तर के हो गये। कई सारी धार्मिक यात्राएं एक राजकीय उत्सव में बदल गईं। कई सारी राजनीतिक यात्राएं धर्म की ध्वजा को उठाये हुए धर्मयुद्ध की ललकार में बदल गईं। भारत का राजनय ही नहीं उसकी दल प्रणाली में एक गुणात्मक फर्क सामने आ गया जिसमें बहुसंख्या धर्म के एकाधिकार में बदल गया। भारत का राजनीतिक-अर्थशास्त्र धर्म की अभिव्यक्ति के साथ सामने आ गया था। धर्म शिक्षा संस्थानों से लेकर व्यापार और उद्योग का हिस्सा बनकर उभर रहा था।

इस राजनीतिक-अर्थशास्त्र की आधारभूमि में तबाह और आत्महत्या करते किसान, विशाल स्लम में अमानवीय जीवन जीते मजदूर और ‘धर्मयुद्ध’ में मारे जा रहे लोगों की आत्माएं थीं, जो अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रही थीं। वे आदिवासी थे, जिनका एक बार फिर ‘शिकार’ हो रहा था और जंगलों से उजाड़ देने वाले हांके लग रहे थे। यह कोई और नहीं ‘विश्वगुरू’ बनने के दावे के साथ उन्हें ‘सभ्य’ बनाने के लिए राज्य और केंद्र की विभिन्न पार्टियों की सरकार कर रही थी। यह विकास की वही नीति थी जो उन्हें उनके देवताओं को नष्ट करने पर तुली हुई थी और ‘नये देवताओं’ से पुण्य कमाने की ओर ठेल रही थी।

पुण्य का कारोबार- पुण्य कमाने की लालसा, जिसे भारत की सांस्कृतिक परम्परा से जोड़ते हुए उसे राष्ट्र और देश के बराबर बना दिया गया, उसके पीछे पुण्य का वह कारोबार भी एक बड़ा कारण था जो तेजी से इसे मुनाफे के एक स्रोत में बदल रहा था। भारत के इतिहास में धार्मिक कृत्य के तौर पर दान और पुण्य वे आर्थिक शब्दावलियां हैं जिसमें धर्म के संस्थान चलते हुए दिखते हैं। दान से संघ, मठ, मंदिर, अखाड़े और थान चलते रहे हैं। जबकि यजमानों और कमाये पुण्य का एक हिस्से के तौर पर पुरोहित, पुजारी, प्रवचनकर्ता से लेकर बाबाओं का जीवन चलता रहा है। दान ही वह मुख्य पक्ष था जो संघ और मठों, मंदिरों के बीच के झगड़े जड़ बनी और धीरे-धीरे संघ पतन की ओर चले गये। मंदिरों में आये दान से एक विशाल पुजारी वर्ग बना जो उपनिवेशिक दौर में भी यूरोपीय सामंतवाद की तरह भारतीय परम्परा वाली जाति व्यवस्था के साथ और भी मजबूत होता चला गया। पवन वर्मा की 2004 में आई पुस्तक ‘बीईंग इंडियन’ के अनुसार 21वीं सदी शुरू होने तक देश में 25 लाख धार्मिक स्थल थे जबकि देश में कुल स्कूलों की संख्या महज 15 लाख और अस्पतालों की संख्या 75 हजार थी। ये आंकड़े उन्होंने 2001 की जनसंख्या आंकड़ों से लिया है।

‘द गॉड मार्केट’ पुस्तक में प्रो. मीरा नंदा ने 2004 के आंकड़ों के आधार पर बताती हैं कि तिरूपति के बालाजी मंदिर में 2.30 करोड़ लोग दर्शन के लिए गये जबकि इसी साल वैष्णो देवी मंदिर के लिए 1.725 करोड़ लोग दर्शन के लिए पहुंचे। 2017 में यह संख्या लगभग 4 करोड़ पहुंच चुकी थी। आरएसएस के प्रयास से बने विश्व हिंदू परिषद में विदेशों में बसे भारतीय लोगों के बीच धर्म, इतिहास और संस्कृति की एक नई बयार बहती दिखी। वहां से न सिर्फ इस मद में हिस्सेदारी बढ़ी, साथ ही पुजारियों की मांग भी बढ़ी। देखते ही देखते संस्कृत भाषा की पढ़ाई और ‘वैदिक ग्रंथों’ के अध्ययन के साथ-साथ ज्योतिष और योग दोनों की ही मांग बढ़ी। धर्म का एक विश्व बाजार उभरकर सामने आ रहा था। देश के अंदर धार्मिक यात्राओं और उसमें भागीदारी की संख्या में जैसे-जैसे बढ़ोत्तरी हुई वैसे-वैसे ‘वैदिक ज्ञान’ की पाठशालाएं ही नहीं विश्वविद्यालयों तक की स्थापानाएं होनी शुरू हो गईं। अगरबत्ती से लेकर पूजा सामग्रियों की विशाल मांग एक बड़े बाजार को बना रहा था। बाबा रामदेव इस ‘धर्म उद्योग’ में एक अगुआ नाम बनकर उभरे। विश्वविद्यालय से लेकर दवा, रियल एस्टेट से लेकर कपड़ा उद्योग, शहद से लेकर खाद्य तेल उद्योग का विशाल कारोबार इस नये दौर के सबसे चमकते हुए सितारे हैं। आशाराम बापू, श्री श्री रविशंकर, सद्गुरू जैसे नये तरह के गुरू सामने आये जिनके साथ अपार संपत्ति का जखीरा लगा हुआ है। राधा स्वामी एक ऐसा ही धार्मिक संस्थान है जिसका एक छोर एक आम गरीब धार्मिक व्यक्ति के साथ जुड़ा है, वहीं दूसरा छोर रैनबैक्सी के व्यापार के साथ जुड़ा हुआ दिखता है। यह संस्थान भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में है। इसके पास विशाल संपत्ति है।

21वीं सदी के विकसित भारत में 2016 में ‘द इकानॉमिक टाईम्स’ में छपे एक लेख के अनुसार धर्म का बाजार 2.5 लाख करोड़ का माना गया था। इसमें तीर्थ यात्राओं से लेकर पूजा सामग्री और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यहां यह लिखने की जरूरत नहीं है कि तीर्थ यात्राओं और पुण्य कमाने की लालसाओं ने मंदिरों की संपत्ति में गुणात्मक वृद्धि की। धर्म एक ऐसे कारोबार में बदला, जिसे आने वाले समय में एक ‘स्टार्ट अप’ की तरह देखा जाने लगा।

इस धर्म-कर्म के व्यवसाय में दान और पुण्य की भागीदारी ही वह केंद्रीय बिंदु रहा जिसमें हिस्सेदारी करने वाले दावेदारों की संख्या बढ़ती गई है। यही कारण था कि बहुत तेजी के साथ मतों और बाबाओं की संख्या में हम तेज वृद्धि देखते हैं। ये बाबा देखते-देखते न सिर्फ विशाल पूंजी के मालिक बन जाते हैं, ये राजनीति में भी एक बड़े खिलाड़ी की तरह उभर कर आते हैं। इनके श्रद्धालुओं की न सिर्फ जाति और अर्थव्यवस्था आधारित सामाजिक पृष्ठिभूमि होती है, उन्हीं के अनुरूप ये पार्टियों और व्यवसाय का भी चुनाव करते हैं। इन बाबाओं की अपनी निजी सुरक्षा व्यवस्था होती है और एक व्यवसायिक घरानों की तरह ही विशाल संपत्ति और जमीन पर काबिज होते हैं। मंहगी गाड़ियों के काफिलों के साथ चलने वाले ये बाबा खुलेआम संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं।

अक्सर इनके ऊपर ‘अपराध’ के आरोप या मामले चल रहे होते हैं। इन सबका उन पर कोई असर नहीं होता। ये इन सबके बावजूद नैतिकता, धर्म और त्याग पर प्रवचन देते हुए अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते रहते हैं। जैसे-जैसे देश में धर्म का जोर बढ़ा है इन बाबाओं का भी जोर और कई बार उनकी जबरदस्ती भी खूब बढ़ी है। इन सबसे अधिक उनकी संपत्ति और कारोबार बढ़ा है। इस देश में पहले भी सामंत और पुजारी पूजे गये हैं। आज उनमें एक और कारोबारी हिस्सेदार हुआ है, जिसे बाबा कहा जाता है। भारत की ये विरासत अभी भी चल रही है। भगदड़ में मौत अब भी आम जन का ही हो रहा है। यह व्यवस्था अब भी आम जन की संपत्ति, उसकी नैतिकता और उसके प्राण तीनों का ही दोहन करने में लगा है। दरअसल यह देश की आत्मा पर दांत गड़ाये हुए है और उसके सत्व को खत्म करने पर आमादा है।

(अंजनी कुमार लेखक व स्वतंत्र पत्रकार हैं।)