अवतार सिंह जसवाल की पुस्तक ‘गरीबी का चक्रव्यूह ‘ मजदूर वर्ग और कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने की परंपरा का निर्वहन करती है। लेखक गरीबी को केवल आँकड़ों या आर्थिक संरचना तक सीमित नहीं रखते। वे इसे समझने के लिए राजनीतिक व्यवस्था को मूल कारण मानते हैं और इस व्यवस्था को इसके ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में चिह्नित करते हैं। इसके लिए वे मार्क्सवाद की मूल प्रस्थापनाओं का सहारा लेते हैं और अत्यंत सरल भाषा में आदिम समाज, वर्ग-समाज के उदय, और भारत के संदर्भ में इनके विकास को प्रस्तुत करते हैं। वे राज्य की उत्पत्ति और पूँजीवाद के जन्म के साथ-साथ सर्वहारा वर्ग के उदय की चर्चा करते हैं, लेकिन इसका संदर्भ मुख्य रूप से भारत पर केंद्रित रखते हैं।

भारत में क्रांतिकारी कम्युनिस्ट नेतृत्व की बात करते हुए वे इसे आवश्यक मानते हैं: “इस व्यवस्था से मुक्ति की चाह रखने वाले प्रत्येक शोषित-उत्पीड़ित वर्ग और व्यक्ति को क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि समूचे देश और पूरी धरती पर शोषण-मुक्त समाज का नया सवेरा लाया जा सके।”

यह पुस्तक स्पष्ट रूप से पक्षधर है और लेखक के अनुसार, यह आम पाठक और कार्यकर्ता को उनके समय से रूबरू कराती है। लेखक मानते हैं कि मेहनतकश जनता में राजनीतिक जागरूकता की कमी के कारण मुक्ति की सही राह और दिशा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यक्रमों, नीतियों या कार्रवाइयों की समीक्षा की ओर नहीं जाते। इसके बजाय, वे अधिक मूलभूत बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ‘राज्य की उत्पत्ति’ और ‘क्या करें’ जैसे शीर्षकों के अंतर्गत वे वर्ग की अवधारणा, प्रतिरोध के लिए संगठन, और पार्टी निर्माण की अनिवार्य आवश्यकताओं को रेखांकित करते हैं।

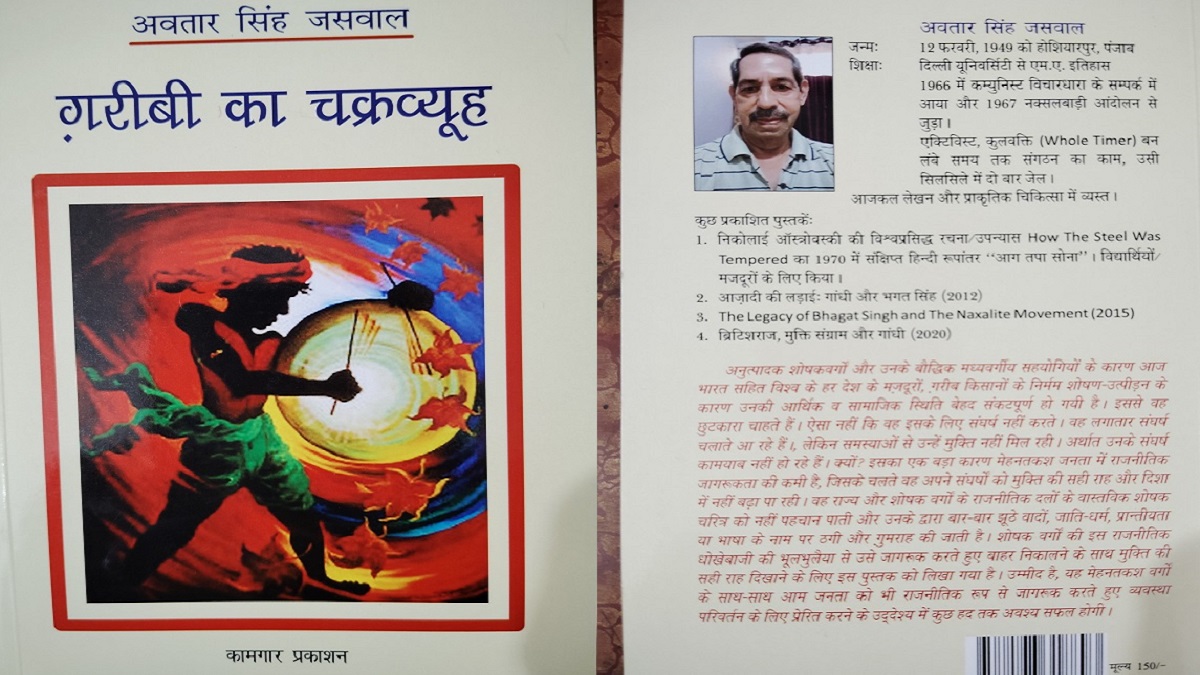

पुस्तकः गरीबी का चक्रव्यूह

लेखकः अवतार सिंह जसवाल

प्रकाशकः कामगार प्रकाशन, बुराड़ी, दिल्ली

मूल्यः 150 रुपये

कई बार सरलता ध्यान आकर्षित नहीं करती। जिस तरह एक आम पत्रकार किसी घटना में ‘नया क्या है’ के आधार पर सतही विश्लेषण करता है और पृष्ठभूमि में पनप रही परिघटनाओं को समझने में असफल रहता है, उसी तरह कम्युनिस्ट नेतृत्व और संगठनकर्ताओं के सामने भी ऐसी चुनौतियाँ आती हैं। जब कोई कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जड़ों-अर्थात् जनता और मार्क्सवाद-से कटती है, तो कार्यकर्ताओं की संख्या तेजी से घटने लगती है। स्वच्छ जल का प्रवाह रुकते ही ठहराव तेजी से जल को दूषित करता है।

अवतार सिंह जसवाल की चिंता में यह ठहराव स्पष्ट है। वे इस ठहराव से निकलने के लिए साफ भाषा में लिखते हैं:

“परिस्थितियाँ जनता की परिवर्तनकारी मानसिकता का संकेत हो सकती हैं, लेकिन केवल परिस्थितियों से परिवर्तन या क्रांति नहीं होती। कारण यह है कि इन हालात को क्रांतिकारी आंदोलन में तब्दील किए बिना व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। इसके लिए क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व पहली और अनिवार्य शर्त है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद पर आधारित सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी) ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के सभी शोषित वर्गों की पार्टी है, जो मजदूर वर्ग के साथ-साथ उनके हितों के लिए भी संघर्ष करती है।”

पुस्तक का अध्याय 14 मार्क्सवाद पर केंद्रित है। इसमें लेखक मार्क्स और एंगेल्स के अन्वेषणों पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हैं। वे मार्क्सवाद को कम्युनिस्ट घोषणापत्र, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और वर्ग संघर्ष जैसे शीर्षकों में विश्लेषित करते हैं। इस पद्धति का उपयोग वे समाज के अध्ययन, शोषण-उत्पीड़न के मूल कारणों की खोज, पूँजीवाद के अंतर्विरोधों को चिह्नित करने, और ऐसी राजनीतिक चेतना के निर्माण के लिए करते हैं, जो क्रांतिकारी बदलाव की ओर ले जाए। वे पूँजीवाद के विभिन्न चरणों-1950 के दशक के सरकारी पूँजीवाद और 1970 के दशक के बाद के नवउदारवादी पूँजीवाद-की भी चर्चा करते हैं।

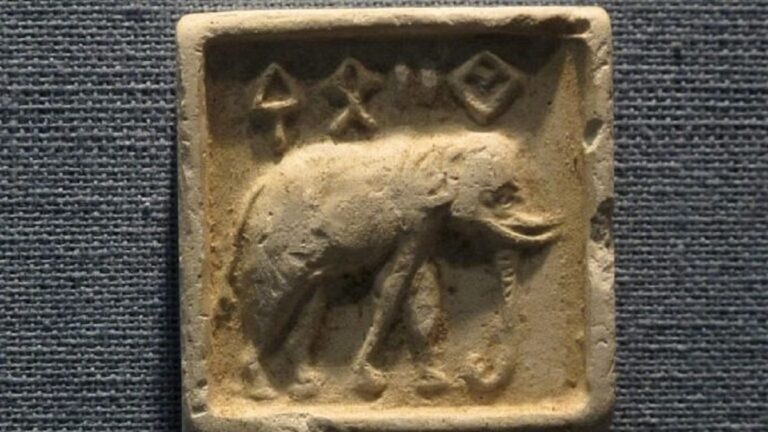

पुस्तक भारत के इतिहास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है, जिसमें उपनिवेशवाद से मुक्ति के संघर्ष और 1947 के बाद के दौर पर विशेष जोर दिया गया है। यह अपने समय को देखने और संकट के मूल की तलाश में ले जाती है। इसके समानांतर, लेखक प्रतिरोध की धारा और उसके संघर्षों को भी चिह्नित करते हैं। अध्याय 8 जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति और उससे उत्पन्न अंतर्विरोधों पर चर्चा करता है।

लेखक ग्राम-समुदाय के जीवन की सीमाओं और उसकी आत्मनिर्भरता की बात करते हुए लिखते हैं: “बौद्ध धर्म के उदय (लगभग 500 ईसापूर्व) से लेकर गुप्त काल (चौथी-पाँचवीं सदी ईस्वी) तक के काल को भारतीय जाति-प्रथा और उसकी सहायक विचारधारा के विकास का काल कहा जाता है।”

वे यह भी बताते हैं कि जाति-व्यवस्था के बावजूद श्रम की लूट के खिलाफ कैवर्तों जैसे समुदायों के विद्रोह को रोका नहीं जा सका।

यह पुस्तक जितने व्यापक फलक को समेटती है, उसे सरलता से प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य है। दूसरी ओर, यह किसी संगठन या पार्टी की प्रचार सामग्री के रूप में नहीं लिखी गई है। यह एक परिकल्पित ‘क्रांतिकारी कम्युनिस्ट’ पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिखी गई है। इस कारण यह कई अनुशासनों से मुक्त है। यही कारण है कि इसमें किसी विशिष्ट कम्युनिस्ट पार्टी की न तो आलोचना है और न ही उसे कोई उपदेश दिया गया है।

इसी वजह से यह उन विचारधारात्मक आग्रहों से भी मुक्त है, जो कम्युनिस्ट आंदोलन और उससे उत्पन्न राजसत्ताओं के प्रयोगों से बने। विशेष रूप से, सोवियत रूस और चीन में साम्यवाद के प्रयोगों, उनकी विचारधारा, और दार्शनिक चिंतन के अवदानों का यहाँ उल्लेख नहीं है। लेखक अपने अनुभव, अध्ययन, और पक्षधरता के आधार पर क्रांतिकारी कम्युनिस्ट की अवधारणा को न केवल प्रस्तुत करते हैं, बल्कि अपने समय का विश्लेषण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सेदारी और क्रांति को समाज का अनिवार्य घटक मानते हैं।

विचारधारा, दर्शन, और चिंतन के दृष्टिकोण से पढ़ने वाले पाठक को यह पुस्तक शायद निराश करे, लेकिन अपने समय में पक्षधरता के संदर्भ में यह निश्चित रूप से एक पठनीय कृति है।

(अंजनी कुमार पत्रकार हैं।)