”मैं तो आपको एक ख़ुशख़बरी सुनाने आया था, नूर साहब ने अपना नया कलाम मेरी हिफ़ाज़त में छोड़ दिया है। मैं…..मैं उसका मुहाफ़िज़ (संरक्षक) हूं”

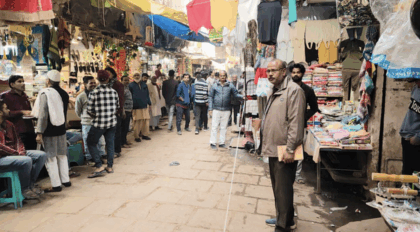

देवेन अपनी बात अभी पूरी भी नहीं कर पाया था कि सिद्दीक़ी साहब वहां से चले गए और बैकग्राउंड में एक पुरानी हवेली पर चलते हथौड़े के शोर के साथ गर्द का ग़ुबार उठता है और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की एक नज़्म ”आज बाज़ार में पा-ब-जौलां चलो, दस्त -अफ़्शां चलो, मस्त-ओ-रक्सां चलो” नूर शाहजहानाबादी के उठते जनाज़े के ग़मगीन माहौल में घुल जाती है । ये सीन 1993 में आई फिल्म ‘इन कस्टडी’ ( मुहाफ़िज़) का है।

हाल ही में अविनाश दास की एक फिल्म आई, जिसका नाम है ‘इन गलियों में’ इस फिल्म के ‘प्रमोशन’ के दौरान अविनाश दास ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ” प्रोपगैंडा ने इस दौर में सिनेमा को बहुत मारा है” ये बात सच है कि सिनेमा समाज का आईना होता है। जो कुछ भी समाज में चल रहा होता है उसकी झलक सिनेमा में दिखाई देती है। अगर पलट कर बीती दहाई पर नज़र दौड़ाई जाए तो अविनाश दास की बात सौ फीसदी सच लगती है। लेकिन ये अलग मुद्दा है, यहां चर्चा का विषय कुछ और है। ये बात इसलिए बयां की गई क्योंकि ये बताया जा सके कि समाज और सिनेमा में क्या चल रहा है।

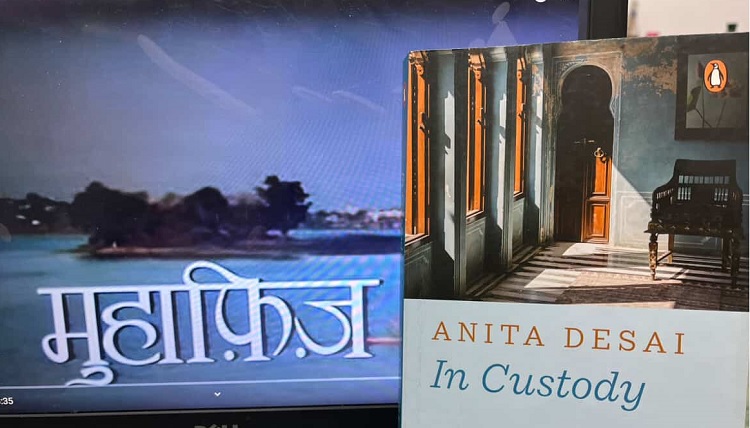

क्या रचा जा रहा है, क्या गढ़ा जा रहा है और साथ ही क्या पढ़ा जा रहा है? मैं लंबे समय से इस आर्टिकल को लिखने की कोशिश कर रही थी लेकिन एक किताब के चंद बाक़ी पन्नों के ख़त्म होने के इंतज़ार में थी। इस किताब का नाम है इन कस्टडी ( In Custody) अनिता देसाई की ये किताब 1984 में बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी। और इसी किताब पर 1993 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था ‘इन कस्टडी’ लेकिन साथ ही एक शब्द जोड़ दिया गया था ‘मुहाफ़िज़’, एक उर्दू शब्द।

नेशनल अवॉर्ड ( बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और शशि कपूर को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला था ) और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बेस्ट इंडियन फिल्म का गोल्ड मेडल ( 1994) हासिल करने वाली इस फिल्म को मर्चेंट-आइवरी प्रोडक्शसं के बैनर तले इस्माइल मर्चेंट ने बनाया था, फ़िल्मों के शौकीन इस प्रोडक्शन की बनी बेहतरीन फिल्मों से वाक़िफ होंगे।

‘इन कस्टडी’ उपन्यास में अनिता देसाई के किरदार दिल्ली के शाहजहानाबाद और उसके क़रीब बसे मीरपुर से वास्ता रखने वाले हैं, लेकिन इस्माइल मर्चेंट ने नूर शाहजहानाबादी को भोपाल का बाशिंदा दिखाया है। इस्लाम मर्चेंट की इस क्लासिक फिल्म में शशि कपूर अपनी एक्टिंग की बुलंदी पर नज़र आते हैं। भोपाल की मोती मस्जिद के पीछे डूबता सूरज, सुरमई शाम में कुश्ती और पतंगबाज़ी के पेंचों को एक पुरानी हवेली के झरोखे से निहारते सफेद कुर्ते में शायर नूर शाहजहानाबादी ( शशि कपूर ) इस्लाइल मर्चेंट ने जिस तरह से पुराने भोपाल की मस्जिदों, वहां के वुज़ू खानों, हवेलियों, तंग गलियों का आर्ट फ्रेम तैयार किया है उससे लगता है कि वो कोई इमारतें नहीं बल्कि फिल्म का ही किरदार हों, फिल्म में ज़ाकिर हुसैन और उस्ताद सुल्तान ख़ान का संगीत है तो समझा जा सकता है वो किस रेंज का होगा, फिल्म की स्क्रिप्ट किताब की राइटर अनिता देसाई और शाह रुख़ हुसैन ने तैयार की है। साथ ही फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की शायरी का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है उसने फ़िल्म की ख़ूबसूरती बढ़ा दी है।

मीरपुर के एक कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर देवेन ( ओम पुरी ) को अपने दोस्त मुराद बेग़ ( टीनू आनंद) के रिसाले ( पत्रिका) के लिए उर्दू के स्पेशल नंबर ( एडिशन) को ख़ास बनाने के लिए अपने महबूब शायर नूर शाहजहानाबादी ( शशि कपूर) का इंटरव्यू लेने का मौक़ा मिलता है। देवेन, जिसके लिए अगर उर्दू पहली मोहब्बत सी थी तो नूर शाहजहानाबादी की नज़्में किसी माशूका की मानिंद। नूर साहब का पता लिए जैसे-तैसे देवेन भोपाल में उनकी हवेली पर पहुंचता है लेकिन वहां उसकी मुलाक़ात जिस नूर शाहजहानाबादी से होती है वो बेहद ग़मगीन, नाउम्मीद है। उर्दू और उर्दू के शायरों की बेक़द्री से उनका मिज़ाज भी तल्ख़ हो गया है।

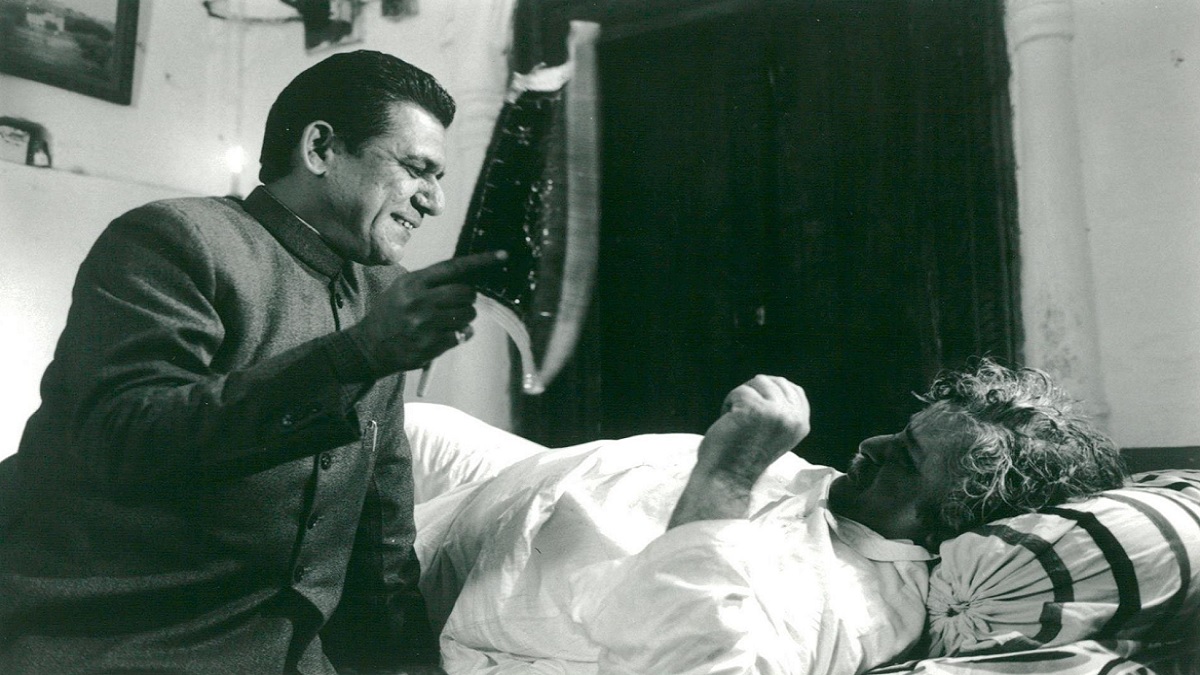

वो शायर जिसे रूस और स्वीडन तक पढ़ा जा रहा है उसकी ऐसी हालत देखकर देवेन मायूस हो जाता है- इंटरव्यू के लिए मुराद बेग़ का ख़त लिए देवेन नूर साहब से कहता है कि ” अगर आप मुझे इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो जाएं तो ये मेरे लिए बाइस-ए-फख्र होगा” जिस पर तंज़ कसते हुए नूर साहब कहते हैं ” उर्दू शायरी…जब उर्दू ज़बान ही नहीं रही तो उर्दू शायरी कहां की..मर गई, ख़त्म हो गई अब तुम उर्दू की लाश को देख रहे हो” और फिर ख़ुद के सीने पर थपकी देते हुए कहते हैं ” यहां पड़ी है दफ़्न होने के इंतज़ार में”

उर्दू को लेकर लोगों के रवैये से नूर शाहजहानाबादी नाराज़ हैं। और उनकी ये नाराज़गी उस वक़्त और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि हिन्दी का एक प्रोफेसर उर्दू के शायर का इंटरव्यू करना चाहता है, लेकिन वो अपनी झुंझलाहट को एक तंज़ भरी हंसी में उड़ा देते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि देवेन उर्दू शायरी का एक परवाना है और उर्दू पर उसकी अच्छी- खासी पकड़ है, तलफ़्फ़ुज़ ( उच्चारण) भी साफ़ है। जिसकी वजह थी देवेन का बचपन से ही उर्दू से लगाव जो उसे अपने पिता से मिला था। लेकिन नौकरी उसे हिंदी की वजह से मिली जो उसके लिए घर चलाने का ज़रिया थी।

देवेन ने बचपन से ही अपनी जिन्दगी में संघर्ष झेला था, वो एक ऐसी ज़िन्दगी की गिरफ़्त ( इन कस्टडी ) में था जहां पत्नी तो थी लेकिन मोहब्बत नहीं, जहां घर-परिवार तो था लेकिन सुकून नहीं, जहां नौकरी तो थी लेकिन मनपसंद नहीं। लेकिन जब उसे अपने पसंदीदा शायर नूर साहब का इंटरव्यू करने का मौक़ा मिला तो मानो उर्दू के लिए उसकी मोहब्बत को मंजिल मिल गई हो।

लेकिन जब उसने देखा कि अज़ीम शायर नूर शाहजहानाबादी अपनी दो पत्नियों के झगड़ों, एक बेटे और चंद लंपट शार्गिदों से घिरे( इन कस्टडी) हैं जो उनके ईद-गिर्द सिर्फ शराब और बिरयानी की दावतों के लिए दिखाई देते हैं, तो उसे बड़ी मायूसी होती है। ये दोस्त नूर साहब के घर पर ही बैठ कर उन्हें उनके ही शेर सुनाया करते थे जैसे ” आए कुछ अब्र, कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो अज़ाब आए” रफ़्ता-रफ़्ता ज़िन्दगी से दूर जा रहे नूर साहब को पता था कि वो जो लिख रहे हैं उसे संभालने वाला आगे कोई नहीं और वो लिखते हैं ” आज एक हर्फ़ को फिर ढूंढता फिरता है ख़्याल, मध भरा हर्फ़ कोई, ज़हर भरा हर्फ़ कोई…”

देवेन इन सब हालात को देखकर भांप जाता है कि नूर साहब के पास ज़्यादा वक़्त नहीं है वो जल्द से जल्द उनके आख़िरी वक़्त में कहे आशार रिकॉर्ड ( इंटरव्यू ) कर लेना चाहता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि नूर साहब की दोनों पत्नियां जिनमें से एक तो नूर साहब के ही कलाम को अपना बना कर पेश करती रहती है और दूसरी जिसे इल्म है कि नूर साहब बड़े शायर हैं और इस आख़िर वक़्त में उनके हुनर से जो निचोड़ा ( पैसा ) जा सकता है निचोड़ लो।

देवेन चाहता है कि नूर साहब का वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करे लेकिन वे ज़्यादा पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाता कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट और मुराद की मदद से वो जितने पैसे जमा कर पाता है उससे सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए ही पैसे जमा हो पाते हैं। मुराद उसे एक ऐसे दुकानदार के पास ले जाता है जहां से वो एक ऑडियो रिकॉडर और उसे चलाने के लिए एक टेक्नीशियन का ही बंदोबस्त कर पता है।

देवेन, नूर साहब की पहली पत्नी की मदद से क़रीब के एक कोठे में नूर साहब को तीन दिन के लिए बुलवाता है और उनके कलाम को रिकॉर्ड करना शुरू करता है, लेकिन एक शायर बग़ैर महफिल के अपने कलाम को कैसे पेश करे सो मोती मस्जिद के पीछे से उम्दा बिरयानी मंगवाई गई और साथ ही महंगी रम का इंतज़ाम करने को कहा गया। देवेन ने जैसे-तैसे इसका भी इंतज़ाम किया।

और फिर शुरू हुआ नूर शाहजहानाबादी की आवाज़ को आने वाली नस्लों के लिए सहेजने का काम लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, देवेन का ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाला टेक्नीशियन अनाड़ी निकला उसे पता ही नहीं चला कहां रिकॉर्डर को ऑन रखना है और कहां ऑफ और तो और जब कभी नूर साहब शेर पढ़ रहे होते तो टेक्नीशियन कभी सो जाता तो कभी उसके रिकॉर्डर की तार निकली हुई होती और रही-सही कसर पूरी कर दी कोठे के माहौल ने जहां के शोर-शराबे में नूर साहब की नज़्में पनाह मांगती और फिर वही हुआ जिसका डर था रिकॉर्डर बैठ( ख़राब हो) गया।

देवेन के पास भी अब पैसा नहीं बचा था उसने नूर साहब से पेपर पर ही उनकी नज़्मों को उतारने की इजाज़त मांगी, लेकिन नूर साहब अब अपनी नज़्मों को दोहराने के हालात में नहीं थे। घर से दूर अब वो बैचेन होने लगे और उठकर वापस जाने लगे देवेन ने गुज़ारिश भरे लहज़े में जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो नूर साहब ने कहा ” मैं चला उस दो गज़ ज़मीं को जो मस्जिद के साए में मेरी मुंतज़िर है”

नूर साहब अपनी हवेली को लौट गए और देवेन दोबारा मीरपुर जहां रिकॉर्डिंग के नाम पर उसके हाथ कुछ ख़ास ना लगा और कॉलेज में उसकी नौकरी पर भी ख़तरे के बादल मंडराने लगे, देवेन दोबारा नूर साहब से मिलने पहुंचता है जहां नूर साहब उसे अपने पीर की मज़ार पर ज़ियारत के लिए लेकर जाते हैं एक झील के बीच में बनी मज़ार, ख़ामोश और सुकून से भरी। यहां नूर साहब दिल को तसल्ली देने के लिए एक शेर पढ़ते हैं ”अब्र खुल जाएगा, रात ढल जाएगी, रुत बदल जाएगी, ग़म ना कर, ग़म ना कर”

कुछ दिन बाद मीरपुर में देवेन के नाम एक पार्सल आता है जिसमें नूर शाहजहानाबादी का नया कलाम था, ये ख़ुशख़बरी देने के लिए देवेन कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के हेड सिद्दीकी साहब के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि नूर शाहजहानाबादी ने अपना नया कलाम उसके नाम छोड़ा है और वो उस कलाम का ‘मुहाफ़िज़’ है। लेकिन उर्दू डिपार्टमेंट के हेड को नूर साहब के नए कलाम से ज़्यादा दिलचस्पी अपनी हवेली में थी जिसे तोड़कर दिल्ली का कोई बिजनेसमैन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा था। देवेन वहां से चला गया लेकिन चलने से पहले उसने वहीं गर्द के ग़ुबार में नूर शाहजहानाबादी का एक शेर पढ़ा ” जो रुके तो कोह-ए-गरां थे हम, जो चले तो जां से गुज़र गए राह-ए-यार हमने क़दम-क़दम तुझे यादगार बना दिया” ।

उर्दू के हालात पर अश्क बहाते हुए नूर शाहजहानाबादी चले गए, देवेन ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे वो उनके आख़िरी कलाम को बचाया जा सके, वो मीरपुर से भोपाल दौड़ता रहा, अपनी जिन्दगी में उलझा लेकिन उर्दू के अज़ीम शायर का बचा-खुचा सहेजने की जुगत लगा रहा, देवेन की उर्दू अदब और नूर साहब के लिए दिवानगी ज़ेहन को झकझोर देती है। आख़िर उर्दू अदब के लोगों ने क्यों नहीं नूर साहब की परवाह की, आख़िर क्यों हिंदी का एक प्रोफेसर अपना घर-बार तर्क किए नूर साहब के आख़िरी आशार को सहेजने में दिलो-जां से लगा था?

क्या मौजूदा दौर में ये किताब पसंद की जाएगी, क्या ये फिल्म बन पाएगी ? है ना एक सवाल जो ज़ेहन में नाचता है। देवेन एक हिन्दू, हिंदी पढ़ाने वाला बस उर्दू की ख़िदमत करना चाहता है। और सावल ये भी उठता है कि अपने समय के इस अज़ीम शायर ने आख़िर क्यों एक हिन्दू को अपने आख़िरी कलाम का मुहाफ़िज़ बनाया? क्या उसे अपने शागिर्दों में कोई ऐसा क़ाबिल नज़र नहीं आया? और वो पत्नी जो उन्हीं के कलाम अपने नाम से पेश किया करती थी उस पर भी नूर साहब को भरोसा ना था?

अब तक आप समझ गए होंगे की इस किताब और इस फ़िल्म का ज़िक्र सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए किया गया है कि हमारे समाज को नज़र लग गई है। क्या अब हमारे देश में नूर शाहजहानाबादी किसी देवेन को अपना मुहाफ़िज़ बना पाएंगे? क्या कोई देवेन उर्दू की इस दीवानगी की हद तक खिदमत कर रहा है?

अगर कर रहा है तो ज़रूरत है उसे तलाशने की, सामने लाने की और दुनिया को बताने की, वर्ना बताने वाले संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 ज़बानों में से एक उर्दू को ”कठमुल्लों की ज़बान” कहेंगे, देश की इस आधिकारिक भाषा से बढ़ती नफ़रत भाषा से कम एक क़ौम से ज़्यादा नज़र आती है।

इतिहासकार सुहैल हाशमी के मुताबिक ”आज़ाद हिन्दुस्तान में उर्दू में लिखने वाले जो बड़े नाम थे उनमें राजेंद्र सिंह बेदी थे, कृष्ण चंदर थे, कन्हैया लाल कपूर थे और ऐसे अनगिनत लोग थे, मुसलमान भी उर्दू में लिख रहे थे लेकिन मुसलमान और ज़बानों में भी लिख रहे थे। वहीं देखें तो मलिक मुहम्मद जायसी जो मुसलमान थे और अवध के रहने वाले थे उन्होंने पद्मावत लिखी अवधी में, अब्दुल रहीम खान-खाना ने ब्रज भाषा में शायरी की और रसखान ने ब्रज भाषा में शायरी की।”

वे आगे कहते हैं कि ”ये सारी गड़बड़ी अंग्रेजों की फैलाई हुई है जिन्होंने उर्दू को मुसलमानों की ज़बान और हिंदी को हिंदुओं की ज़बान कह कर ये डिवीजन किया और आज जब हम बात करते हैं जो कुछ औपनिवेशिक विरासत है उसे ख़त्म करेंगे और साथ-साथ में हम ये भी कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है तो असल में हम क्या कहते हैं? हम तो उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, ज़बानों का ताल्लुक इलाक़ों से होता है, कल्चर से होता है, सभ्यताओं से होता है, कोई सीधा ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं होता।”

कुछ ऐसी ही बात हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कही गई, जहां महाराष्ट्र से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साइन बोर्ड में उर्दू के इस्तेमाल की आपत्ति को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के.विनोद चंद्रन की बेंच ने जो कुछ कहा उसे मौजूदा दौर में देशभर के चौक-चौहारों समेट मॉल में चस्पा कर देना चाहिए- जो ख़ास बातें कोर्ट की तरफ से कही गई वो ये कि- उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है। यह भी इसी मिट्टी की भाषा है। यह एलियन नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आइए उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें।

पर यहां एक सवाल उठता है कि ऐसी नौबत क्यों आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझानी पड़ी? क्या एक समुदाय से नफ़रत ने हमें यहां लाकर छोड़ा है कि हम उर्दू को एक समुदाय विशेष का समझ कर उससे नफ़रत में डूबे जा रहे हैं? कभी हैदराबाद के नवाब सादिक जंग बहादुर का कृष्ण की मोहब्बत में लिखा और पाकिस्तानी सूफी गायक फ़रीद अयाज़ का गाया ‘कन्हैया’ सुनिएगा, रूह तक सुकून पहुंचेगा और दिलों में मोहब्बत।

(नाज़मा खान स्वतंत्र पत्रकार हैं।)