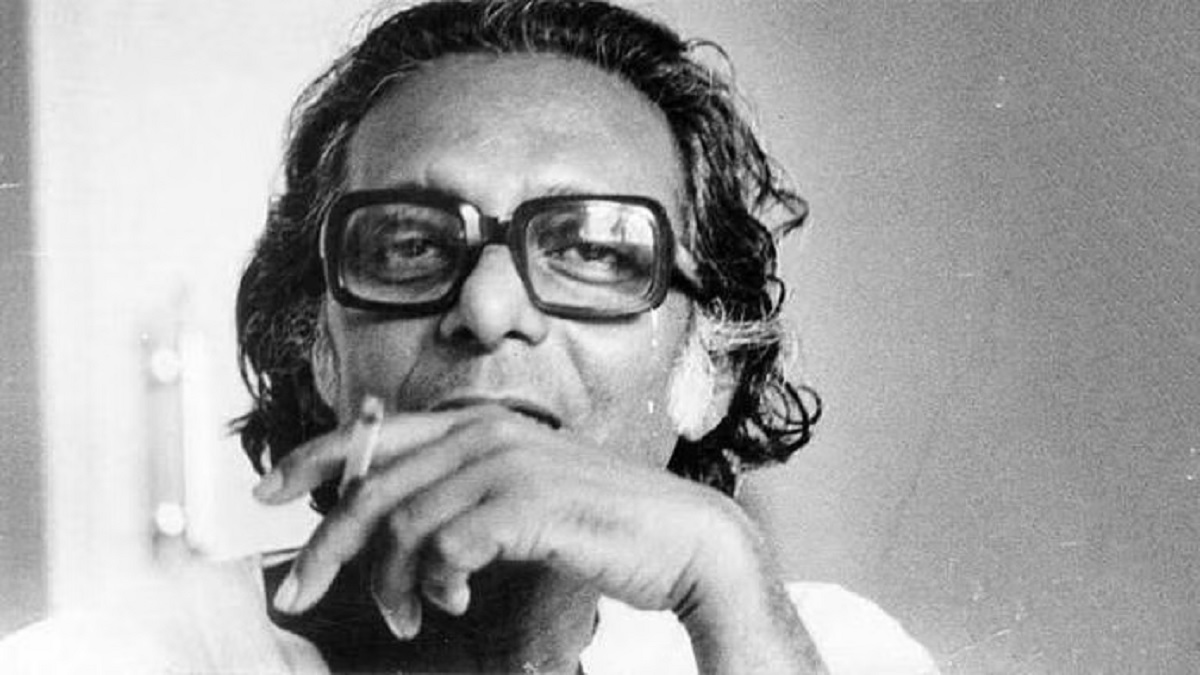

भारतीय सिनेमा में मृणाल सेन एक ऐसे निर्देशक हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रयोगशील और समाजी-सियासी तौर पर प्रतिबद्ध फ़िल्मों से समाज को एक दिशा प्रदान की। नई पीढ़ी को शिक्षित किया। उनका शुमार बांग्ला के तीन अज़ीम फ़िल्मकारों में भी होता है। विश्व सिनेमा में जिन निर्देशकों की वजह से भारतीय सिनेमा जाना-पहचाना जाता है, उसमें मृणाल सेन का अहम नाम है।

मृणाल सेन के समकालीन निर्देशक सत्यजित राय और ऋत्विक घटक की तरह उनकी फ़िल्में भी सामाजिक यथार्थ की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती हैं। वे प्रतिबद्ध मार्क्सवादी थे और यह विचारधारा उनकी फ़िल्मों में भी दिखाई देती है। ग़रीबी, बेरोजगारी, शोषण, विषमता, सत्ता का शोषणकारी अमानवीय चेहरा, वर्ग संघर्ष और पूंजी का केन्द्रीयकरण हमेशा उनकी चिंताओं के केन्द्र में रहे। अपनी फ़िल्मों के बारे में ख़ुद उनका कहना था, ‘‘ग़रीबी, सूखा, अकाल और सामाजिक अन्याय मेरे समय का यथार्थ है, एक फ़िल्म निर्देशक की हैसियत से मेरी फ़िल्में इन्हें समझने और उनके कारण जानने का माध्यम हैं।’’

मृणाल सेन देश में समानांतर सिनेमा के भी जनक माने जाते हैं। उनकी फ़िल्मों में सामाजिक यथार्थ तो है ही, ग़ौर से अगर इन्हें देखें, तो यह प्रतिबद्ध राजनीतिक फ़िल्में भी हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यह फ़िल्में दर्शकों को एक सियासी पैग़ाम भी देती हैं। उनकी इन फ़िल्मों का आग़ाज़ कोलकाता-त्रयी की फ़िल्मों ‘इंटरव्यू’, ‘कलकत्ता 71’ और ‘पदातिक’ से होता है। जिस तरह सत्यजित राय ‘पथेर पांचाली’, ‘अपराजितो’ और ‘अपूर्व संसार’ एवं कोलकाता पर बनाई अपनी त्रयी के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह मृणाल सेन भी अपनी इस चर्चित त्रयी से याद किये जाते हैं।

अविभाजित भारत के फरीदपुर जो कि अब बांग्लादेश में है, 14 मई 1923 को जन्मे मृणाल सेन जब इंटरमीडिएट में ही थे, तब उन्होंने हेमिंग्वे, ऑडेन और स्टीफेन स्पेंडर जैसे राइटरों को पढ़ लिया था। अपनी पढ़ाई के दौरान ही वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ गये थे। उस वक़्त वे ‘स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया’ में सरगर्म थे। यह वह दौर था, जब कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी थी। पार्टी से जुड़ाव की वजह से वे जेल भी गये। मृणाल सेन एक बार फ़रीदपुर से कोलकाता पहुंचे, तो यहीं के होकर रह गये। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, उनका तअल्लुक़ कम्युनिस्ट लीडर हीरेन्द्रनाथ मुखर्जी, नीरेन रॉय और गोपाल हलदार से हुआ। इन वामपंथी बुद्धिजीवियों की संगत का ही असर था कि वे भी इंक़लाबी हो गये।

‘भारतीय जन नाट्य संघ’ यानी इप्टा से उनका जुड़ाव शुरू से ही था। ऋत्विक घटक, विजन भट्टाचार्य के साथ इप्टा के कार्यक्रमों में वे हिस्सा लेते थे। मृणाल सेन की नौजवानी का दौर उथल-पुथल का दौर था। एक तरफ़ आज़ादी का संघर्ष चरम पर था, तो दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध और बंगाल में फैले भयानक अकाल ने कोलकाता को बुरी तरह से प्रभावित किया था। उन्होंने यह सब ख़तरनाक दौर न सिर्फ़ अपनी आंखों से देखा-भोगा था, बल्कि जनता के बीच काम भी किया। यही वजह है कि जब मृणाल सेन ने ‘बाइशे श्रावण’ और ‘अकालेर संधाने’ बनाई, तो इन फ़िल्मों में उस यथार्थ को दिखाया, जो उन्होंने ख़ुद भुगता था।

यही वह दौर था, जब उनके पास कोई काम नहीं था। खाली वक़्त का इस्तेमाल वे अध्ययन में करते। इन चार-पांच सालों के दौरान मृणाल सेन ने साहित्य से लेकर दर्शन, इतिहास और समाजशास्त्र की सैकड़ों किताबें पढ़ डालीं। कार्ल मार्क्स, ब्रेख़्त, मिल्टन और यूरोपियन साहित्य भी उनसे अछूता नहीं रहा। बांग्ला के सभी बड़े साहित्यकारों को उन्होंने पढ़ा। इसी दौर में मृणाल सेन ने चेक लेखक कारेल चेपक के उपन्यास ‘दी चीट’ का बांग्ला अनुवाद किया। आजीविका के लिए वे स्कूली छात्रों को अंग्रेज़ी पढ़ाते और समाचार-पत्रों में सिनेमा पर टिप्पणी लिखते। यह टिप्पणियां सपाट नहीं, बल्कि बेहद गंभीर होती थीं। किताब ‘व्यूज ऑन सिनेमा’, मृणाल सेन के उन्हीं टिप्पणियों या लेखों का संकलन है।

फ़िल्मों के जानिब मृणाल सेन का झुकाव था, लेकिन वे ख़ुद कभी निर्देशक बनेंगे, यह सब उनके दिल-ओ-दिमाग़ में न था। ज़्यादा से ज़्यादा लेखक या समीक्षक बनने का ख़्वाब था, उनका। ऋत्विक घटक, तापस सेन, सलिल चौधरी, काली बैनर्जी और हृषिकेश मुखर्जी उनके संघर्ष के साथी थे। इन्हीं साथियों की संगत का ही असर था कि मृणाल सेन ने भी फ़िल्म बनाने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। लेकिन फ़िल्म बनाना इतना आसान काम नहीं था। उनके सभी दोस्त एक के बाद एक मुंबई चले गए और हिन्दी फ़िल्मों में उन्हें काम मिल गया। जबकि मृणाल सेन को ऐसा कोई मौक़ा नहीं मिला।

बेरोजगारी से तंग आकर, उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव की नौकरी कर ली। अपनी पहली नौकरी के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश के कानपुर जाना पड़ा। बाद में उनका तबादला कोलकाता हो गया। यह नौकरी बेमन की थी। जिसमें उनका ज़रा-सा भी मन नहीं लगता था। नौकरी करते वक़्त हमेशा यह बात सोचते रहते कि अपनी ख़ुद की फ़िल्म वे कब बनाएंगे। आख़िरकार, छह महीने बाद ही मृणाल सेन ने इस नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया।

‘रात भोरे’ (साल 1955) मृणाल सेन की पहली फ़िल्म है। जिस स्टोरी पर यह फ़िल्म बनी, उन्हें नापसंद थी। बावजूद इसके अपनी आर्थिक परेशानियों से उबरने के लिए, मजबूरन उन्होंने यह फ़िल्म की। फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर फ्लॉप रही। पहली ही फ़िल्म की नाकामी से मृणाल सेन को बड़ा झटका लगा। उन्हें अपना ख़्वाब टूटता दिखा। निराशा ने उन्हें घेर लिया। इस मनोस्थिति से मृणाल सेन को बाहर निकाला, गायक-संगीतकार हेमंत कुमार ने। साल 1957 में निर्माता के तौर पर उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म ‘नील आकाशेर नीचे’ बनाने का फ़ैसला किया। इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखने की ज़िम्मेदारी उन्होंने मृणाल सेन को सौंपी।

हिन्दी साहित्य की प्रमुख कवि महादेवी वर्मा की किताब ‘स्मृति की रेखाएं’ में शामिल संस्मरण ‘चीनी फेरीवाला’ पर उन्हें यह स्क्रिप्ट लिखनी थी। दो बार की कोशिश के बाद, मृणाल सेन की यह स्क्रिप्ट फाइनल हुई। फ़िल्म शुरू होते-होते कुछ इत्तिफ़ाक़ ऐसा बना कि निर्देशन की ज़िम्मेदारी उन्हें ही मिल गई। फ़िल्म उम्मीदों के बरख़िलाफ़ सुपर हिट रही। न सिर्फ़ यह फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर कामयाब रही, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी इस फ़िल्म को सराहा। कुछ फ़िल्म क्रिटिक ने तो इस फ़िल्म की तुलना डी सिका की विश्व प्रसिद्ध फ़िल्म ‘बाइसिकल थीफ़’ और सत्यजित राय की ‘पथेर पांचाली’ से भी की है।

‘नील आकाशेर नीचे’ की कामयाबी के बाद मृणाल सेन ने फिर पीछे मुड़कर, नहीं देखा। अब उन्होंने अपने पसंदीदा सब्जेक्ट पर फ़िल्म बनाना शुरू कर दिया। ‘बाइशे श्रावण’ (साल 1960), ‘पुनश्च’ (साल 1961), ‘अवशेषे’ (साल 1963), ‘प्रतिनिधि’ (साल 1964), ‘आकाश कुसुम’ (साल 1960), ‘माटीर मनीषा’ (साल 1966 ओड़िया भाषा में) एक के बाद एक उनकी कई अच्छी फ़िल्में आईं। जिन्होंने न सिर्फ़ उनकी भारतीय सिनेमा में पहचान बना दी, बल्कि विदेशों में भी उनकी फ़िल्मों का स्वागत हुआ। बॉक्स ऑफ़िस पर भले ही यह फ़िल्में, उस तरह से कामयाब नहीं रहीं, लेकिन फ़िल्म आलोचकों ने इसे ख़ूब सराहा।

मृणाल सेन की फ़िल्मों का एक दर्शकवर्ग तैयार हो गया, जिसे उनकी फ़िल्मों का इंतज़ार रहता था। साल 1942 के भयानक अकाल पर केन्द्रित ‘बाइशे श्रावण’ मृणाल सेन की पसंदीदा फ़िल्म थी। मृणाल सेन की फ़िल्में लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन यह फ़िल्में बॉक्स ऑफ़िस पर कामयाब नहीं हो रही थीं। इस बात की निराशा ख़ुद उन्हें भी होने लगी थी। इस निराशाजनक माहौल में उनकी फ़िल्म ‘भुवन सोम’ आई। एनएफ़डीसी की मदद से बनी इस छोटे बजट की फ़िल्म ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया। इस फ़िल्म ने पैसा भी कमाया और शोहरत भी बटोरी। ‘भुवन सोम’ को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फ़िल्म के आने के बाद, हिंदी में समानांतर सिनेमा की एक नई राह खुली।

‘भुवन सोम’ की सफ़लता ने मृणाल सेन को एक बार फिर अपनी पसंदीदा यथार्थवादी फ़िल्मों की ओर मोड़ दिया। उन्होंने इसके बाद कोलकाता शहर पर केन्द्रित त्रयी ‘इंटरव्यू’ (साल 1971), ‘कोलकाता 71’ (साल 1971) और ‘पदातिक’ (साल 1973) बनाईं। कोलकाता में उन दिनों नक्सल आंदोलन चरम पर था। अपनी इन फ़िल्मों में उन्होंने निम्न और मध्य वर्ग में नौजवानी के भटकाव, बीमारी और सामाजिक भ्रष्टाचार जैसे समकालीन सवालों को बड़े प्रभावी ढंग से फ़िल्माया था। इन फ़िल्मों में व्यवस्था के ख़िलाफ़ आक्रोश ही नहीं दिखाया गया था, बल्कि ये अवाम को आंदोलन के लिए भी उकसाती हैं। मृणाल सेन की इन फ़िल्मों ने उन्हें देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय बना दिया। उस वक़्त आलम यह था कि दुनिया के हर छोटे-बड़े फ़िल्म फेस्टिवलों में उनकी फ़िल्मों की मांग बढ़ गई। इन फ़िल्मों ने विश्व सिनेमा में उनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया।

मृणाल सेन लैटिन अमेरिका के ‘तीसरा सिनेमा’ से बहुत प्रभावित थे। ख़ास तौर से वे फर्नान्दो सोलानस, आक्टेवियो गेतिनो, ग्लौबर रोचा की फ़िल्मों और उनके फ़लसफ़े से हद दर्जे तक मुतास्सिर हुए। यही वजह है कि जाने-अनजाने उनकी फ़िल्मों में भी इनका असर दिखाई देता है। ‘कलकात्ता 71’, एक ठोस सियासी फ़िल्म है, जो प्रचारात्मक के साथ-साथ कलात्मक भी है। इन फ़िल्मों के बाद, मृणाल सेन ने ‘कोरस’ (1974) और ‘आकालेर संधाने’ (1980) बनाईं। उनकी ये दोनों फ़िल्में भी प्रयोगवादी हैं। ‘आकालेर संधाने’, साल 1943 के बंगाल के भयानक अकाल पर केन्द्रित फ़िल्म है।

शिल्प और अपने कहन की दृष्टि से मृणाल सेन ने इसमें काफ़ी प्रयोग किये हैं। फ़िल्म एक स्तर पर यथार्थ को कलाकृति में ढालने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, तो दूसरे स्तर पर वर्तमान का अतीत से जो जटिल संबंध होता है, उसकी भी गंभीर पड़ताल करती है। इस फ़िल्म में सलिल चौधरी द्वारा इप्टा के लिए लिखे गए मशहूर गीत ‘हाय सम्हालो धान हो, कास्तेता दाव शान हो’ का भी इस्तेमाल किया गया है। अपनी फ़िल्मी ज़िंदगी के आख़िरी हिस्से में मृणाल सेन ने बांग्ला से ज़्यादा हिंदी फ़िल्मों पर ज़ोर दिया। उन्होंने ‘एक दिन अचानक’, ‘खंडहर’ और ‘जेनेसिस’ जैसी फ़िल्में बनाईं।

मृणाल सेन ने हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा, प्रेमचंद के अलावा उर्दू के बड़े अफ़साना निगार मंटो की कहानी ‘बादशाहत का ख़ात्मा’ पर बांग्ला में ‘अंतरीन’ नामक एक फ़िल्म बनाई। प्रेमचंद की चर्चित कहानी ‘कफ़न’ पर उन्होंने तेलुगु भाषा में ‘ओका ऊरी कथा’, तो ओड़िया साहित्यकारों भगवती चरण पाणिग्रही की कहानी ‘शिकार’ पर ‘मृगया’, कालिंदी चरण पाणिग्रही की रचना पर ‘माटिर मानीष’ जैसी फ़िल्मों का निर्माण किया।

मृणाल सेन ने दूरदर्शन के लिए हिन्दी में कई टेली फ़िल्में बनाईं। जिनमें प्रमुख टेली फ़िल्म है, ‘कभी दूर कभी पास’। इस सीरीज़ के अंतर्गत उन्होंने चालीस मिनट की तेरह लघु फ़िल्मों का निर्देशन किया। मृणाल सेन एक शानदार फ़िल्मकार होने के साथ-साथ सजग बुद्धिजीवी, लेखक और चिंतक भी थे। उन्होंने अपनी फ़िल्मों से दर्शकों को हमेशा एक संदेश दिया। मृणाल सेन कभी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं रहे, लेकिन उनका वामपंथी झुकाव जग ज़ाहिर था। वे ताउम्र एक प्रतिबद्ध मार्क्सवादी रहे। फ़िल्मों में और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कभी अपनी पक्षधरता नहीं छिपाई। झूठी शान और दिखावे में उनका यक़ीन नहीं था। इतनी शोहरत मिलने के बाद भी वे सादा जीवन जीते थे। सफ़ेद कुर्ता और चुस्त चूड़ीदार पजामा उनकी पसंदीदा पोशाक थी।

फ़िल्मी दुनिया में मृणाल सेन के विशिष्ट योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें ‘पद्म भूषण’ और ‘पद्म विभूषण’ से सम्मानित किया, तो वहीं वे साल 1997 से लेकर 2003 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। मृणाल सेन को अपनी कलात्मक फिल्मों के लिये देश-विदेश से कई सम्मान हासिल हुए। इसके अलावा अनेक अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सवों में वे जूरी के सदस्य रहे। मृणाल सेन को एक लंबी ज़िंदगी मिली और उन्होंने उसे सार्थक ढंग से जिया। अपने आख़िरी समय तक वे सक्रिय रहे। 30 दिसम्बर, 2018 को 95 साल की उम्र में मृणाल सेन ने इस दुनिया से अपनी विदाई ले ली। निधन से पहले वे अपने डॉक्टर को हिदायत दे गये थे कि ‘उनकी मौत के बाद, उनके शरीर पर न तो कोई फूल चढ़ाएगा और न ही उनकी कोई शवयात्रा निकलेगी।’ और ठीक ऐसा ही हुआ। बड़ी सादगी से उनका अंतिम संस्कार हुआ।

मृणाल सेन देश के उन फ़िल्मकारों में शामिल हैं, जिनकी फ़िल्में दर्शकों को कुछ सोचने को मजबूर और बहस के लिए उकसाती हैं। अपनी किताब ‘व्यूज ऑन सिनेमा’ में वे कहते हैं, ‘‘सर्वसम्मत होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, एक बहस को प्रेरित करना। ताकि इसके ज़रिये एक सकारात्मक विवाद खड़ा किया जा सके।….मेरा मानना है कि सारी अच्छी कलात्मक कृतियां कमोबेश हमें एक विवादास्पद बहस की ओर ले जाती हैं।’’ उनकी इसी किताब के एक अध्याय का टाइटल है, ‘मैं आसन्न वर्तमान में जीता हूं, विगत को समकालीन संवेदनशीलता से सजाता हूं।’ यही नहीं वे अपने लेखों और इंटरव्यू में भी इसे लगातार दोहराते रहे कि ‘‘अतीत का वर्तमान से निरंतर संवाद ही अतीत को वर्तमान से जोड़ देता है और हमें निरंतर इतिहास का पुनर्निरूपण करते रहना चाहिए।’’ (‘आलवेज बीइंग बोर्न’, मृणाल सेन, अ मेमॉयर, स्टेलर पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2006, पेज-79) ज़ाहिर है कि इतिहास का पुनर्निरूपण ही आगे बढ़ने की निशानी है। इससे हम अपने वर्तमान को सुखद बना सकते हैं। मृणाल सेन की कमोबेश सारी फ़िल्में, हमें एक ‘विवादास्पद’ बहस की ओर ले जाती हैं।

( ज़ाहिद ख़ान रंगकर्मी और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)