कवि-कथाकार-आलोचक शैलेन्द्र चौहान का संस्मरणात्मक उपन्यास उर्फ़ कथा रिपोर्ताज ‘पांव ज़मीन पर’ बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुआ है। लोक जीवन की लय को स्पंदित और अभिव्यक्त करती शैलेन्द्र चौहान की कथा रिपोर्ताज ‘पांव जमीन पर’ एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति है।

कवि कथाकार शैलेन्द्र का लेखन एक सचेत सामाजिक कर्म है। उनका चिन्तन प्रतिबद्धता का चिन्तन है। वह जन प्रतिबद्ध लेखक हैं। विवेच्य किताब में शैलेन्द्र चौहान ने भारतीय ग्राम्य जीवन की जो बहुरंगी तस्वीर उकेरी है उसमें एक गहरी ईमानदारी है और अनुभूति की आंच पर पकी संवेदनशीलता है।

ग्राम्य जीवन के जीवट, सुख-दु:ख, हास-परिहास, वैमनस्य, खान-पान, बोली-बानी, रहन-सहन आदि को बहुत जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। यह सब मिलकर पाठक के समक्ष सजीव चित्र की सृष्टि करते हैं और चाक्षुष आनंद देते हैं। लोक जीवन का उत्सव इनमें कदम-कदम पर झलकता है।

पीपलखेड़ा गांव के पोस्टमास्टर ‘बड़े भैया’ हों, कोठीचार के पूरन काका, रघुवंशी जी, तोमर माट साब हों या क्रूर बजरंग सिंह या गांव में आया साधु हो–सबका सजीव चित्रण हुआ है। नदी, झरने, जंगल, तालाब, पहाड़, गांव के गैल–गलियारे, पशु-पक्षी, खेत किसान और फसलें हों, मंडी बामोरा का हायर सेकेंडरी स्कूल, सहपाठी, शिक्षक और वहां का परिवेश हो, विदिशा का बहुविध वर्णन हो शैलेन्द्र ने पूरी ईमानदारी और इन्वॉल्वमेंट के साथ इन्हें सृजा है।

शैलेन्द्र के स्वयं अपने गांव के लोग, परिजन, सम्बन्धी, मित्र और परिचित, गढ़े-गढ़ाये चरित्र न होकर जीते-जागते एवं गतिशील चरित्र हैं। ‘पांव जमीन पर’ जिस अंदाज में लिखी गई रिपोर्ताज कथाएं है वे हिन्दी साहित्य में विरल हैं जनोन्मुखी होने के साथ-साथ।

रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट किसी घटना के यथातथ्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ताज गद्य-लेखन की एक विधा है। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचारपत्र के लिये लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्ताज कहते हैं। वास्तव में रेखाचित्र की शैली में प्रभावोत्पादक ढंग से लिखे जाने में ही रिपोर्ताज की सार्थकता है।

आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर भी रिपोर्ताज लिखा जा सकता है। कल्पना के आधार पर रिपोर्ताज नहीं लिखा जा सकता है। घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्ताज को कथातत्त्व से भी युक्त होना चाहिये। रिपोर्ताज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्ताज लेखक के लिये यह भी आवश्यक है कि वह जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रखे। तभी रिपोर्ताज लेखक प्रभावोत्पादक ढंग से जनजीवन का इतिहास लिख सकता है।

द्वितीय महायुद्ध में रिपोर्ताज की विधा पाश्चात्य साहित्य में बहुत लोकप्रिय हुई। विशेषकर रूसी तथा अंग्रेजी साहित्य में इसका प्रचलन रहा। हिन्दी साहित्य में विदेशी साहित्य के प्रभाव से रिपोर्ताज लिखने की शैली अधिक परिपक्व नहीं हो पाई है। शनैः-शनैः इस विधा में परिष्कार हो रहा है। सर्वश्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, रांगेय राघव, प्रभाकर माचवे तथा अमृतराय आदि ने रोचक रिपोर्ताज लिखे हैं।

रांगेय राघव ने कहानी के पारंपरिक ढांचे में बदलाव लाते हुए नवीन कथा प्रयोगों द्वारा उसे मौलिक कलेवर में विस्तृत आयाम दिया। रिपोर्ताज लेखन, जीवनचरितात्मक उपन्यास और महायात्रा गाथा की परंपरा डाली। हिदी में रिपोर्ताज बहुत कम लिखे गए हैं। रेणु के रिपोर्ताज इस कमी को पूरा करते हैं। रेणु ने रिपोर्ताज लिखे और वे कहानी-संकलनों में संकलित हुए। उनकी 1948 की लिखी ‘डायन कोसी’ डॉ. केसरी कुमार द्वारा संपादित ‘प्रतिनिधि कहानियां में संकलित की गयी एवं ‘धर्मयुग’ के एक कथा दशक के अंतर्गत ‘पुरानी कहानी : नया पाठ’…रिपोर्ताज लिखा जो ‘आदिम रात्रि की महक’ संकलन में आया।

प्रेमचंद का ग्रामीण किसान कुलीन जमीदारों के अन्यायों, सूदखोर व्यापारियों के शोषण, सत्ता के निचले पायदान पर बैठे कर्मचारियों के दबावों और दमन के बावजूद आत्महत्या नहीं करता था। वह आखिरी दम तक हिम्मत न हारकर संघर्षपूर्ण स्थितियों कि चुनौती स्वीकारता था और जब व जैसे हो संभव प्रतिरोध भी करता था फिर उसकी चाहे कितनी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।

गांव अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं वहां नगरों, महानगरों जैसा विकास चाहे न पहुंचा हो उनकी वे विसंगतियां जरूर पहुंच गईं हैं जिन्होंने उनके जीवन को अब उतना सरस, आत्मीय और जिंदादिल नहीं रहने दिया है जितना पहले वह थे। खुली अर्थ व्यवस्था वाले भूमंडलीकरण ने तो गांवों के अस्तित्व को ही नकार दिया है, किसानों और खेतिहर मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर कर दिया है।

विकास के नाम पर जब चाहे उन्हें उजाड़ा जा सकता है वहां विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जा सकता है। उनके जीवन स्तर को बढ़ाने व सुधारने की बात एक मरीचिका भर बन गई है गुजिश्ता एक दशक से किसानों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति ने उन्हें और गांव को एक बार फिर आर्थिक, सामाजिक समस्या के केंद्र में ला दिया है। बावजूद इसके वह हमारे साहित्य में मुकम्मल तरीके से प्रतिबिंबित नहीं हुआ है, बल्कि इधर के कथा साहित्य से गांव धीरे-धीरे कम होता चला गया है।

शैलेन्द्र उन कथाकारों में से हैं जिनके कथा साहित्य में गांव बार-बार आया है। गरीबों, पिछड़े वर्ग के लोगों, दलितों और छोटे व मझोले किसानों पर इतना प्रमाणिक वर्णन फिलहाल अन्यत्र नहीं मिलेगा जितना कि यहां है। खेतिहर किसान की समस्यायें और उनके सुख-दु:ख, राग-द्वेष पूरी प्रामाणिकता के साथ उभर कर सामने आए हैं।

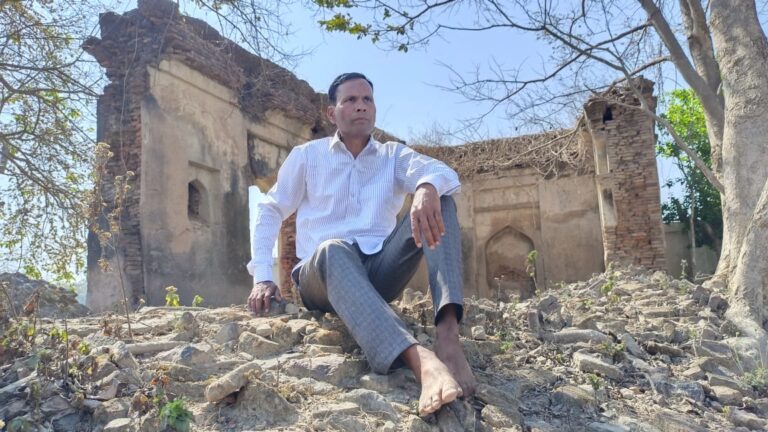

दरअसल गांव-किसान से उनके लगाव की अहम् वजह अपनी मिट्टी से गहरा रिश्ता है जो उन्हें आज भी बांधे रखता है। मैं आज भी मानता हूँ कि असली भारत गांव में ही है। बावजूद इसके कि आज गांव लगभग पूरी तरह से टूट चुका है उसका एक बड़ा हिस्सा महानगरों से जुड़ गया है। अगर आज की कहानी में गांव कम हुआ है तो उसका एक कारण शहरीकरण है। हालांकि आठवें दशक के पश्चात की कहानी में गांव जरूर था लेकिन उस सीमा तक किसान वहां नहीं था।

आजादी के बाद गांव का बहुत तेजी से विखण्डन हुआ था, परिणामस्वरूप जिस वर्ग ने गांव से तेजी से पलायन किया उसमें सीमांत किसान और कृषि आधारित कुटीर उद्योगों से जुड़े लोग ज्यादा मात्रा में थे। इसलिए किसान की अपेक्षा उस वर्ग पर कहानी में ज्यादा फोकस हुआ।

दूसरा कारण यह है कि किसान की समस्यायें स्वयं उसके द्वारा पैदा की हुई समस्यायें नहीं थीं। वे साहूकार ने पैदा की थीं, राजनीति ने पैदा की थी या अधिकारी वर्ग ने पैदा की थी लिहाजा कहानियां, किसान के नाम से नहीं, बल्कि एक बड़े कैनवास गांव के आदमी के नाम से लिखी गई।

उनकी एक कहानी संग्रह ‘नहीं यह कोई कहानी नहीं’ सन 1996 में प्रकाशित हुआ था जिसकी कुछ कहानियां इस पुस्तक की पूर्वपीठिका थीं यथा दादी, मोहरे और उसका लौट आना। उस संग्रह में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर एक बेमिशाल कहानी थी ‘भूमिका’, अब तक ऐसी कहानी कहीं अन्यत्र नहीं देखने में आई है।

शैलेन्द्र ग्राम जीवन के चितेरे रचनाकार हैं। हिन्दुस्तान की सामासिक संस्कृति की हिमायत, जायज हकों की लड़ाई और सकारात्मक जीवन मूल्यों के प्रति निरंतर संघर्ष, उनकी रचनाओं की विशेषता है। वे प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, मार्कण्डेय, शैलेश मटियानी, पुन्नी सिंह, जगदीश चन्द्र की तरह आंचलिक परिवेश के रचनाकार हैं।

अपने कथा साहित्य में स्थानीय बोली के प्रयोग पर जोर देते हुए वे कहते हैं, यद्यपि ऐसा माना जाता है कि आदमी का शोषण, उत्पीड़न, दारिद्र, अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी इत्यादि सभी जगह पर एक जैसे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक जैसे होते हुए भी इनमें बहुत बारीक अंतर भी है और यदि उस बारीकी को हम सफलतापूर्वक पकड़ना चाहें तो हमारे पास लोक बोलियों से शक्तिशाली अन्य कोई औजार नहीं है।

मूलधारा से अलग दूरदराज स्थान पर रहकर जीवन व्यतीत करने वाले आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाले शब्द खड़ी बोली के पास नहीं हैं और अगर हैं भी तो वे किसी बोली से ही आए होंगे। जिस परिवेश में आदमी रहता है उसी के अनुरूप आदमी की पीड़ा को उसी के शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। जाहिर है ये रिपोर्ताज न तो कोरे दृश्यचित्रण हैं न मात्र संस्मरण। इनमें भारतीय ग्राम्य परिवेश, कई-कई आयामों में, ईमानदारी और सजगता से बहुविध सृजित एवं दृष्टव्य है।

शैलेन्द्र चौहान की ताजा कृति ‘पांव जमीन पर’ को अनेक कोणों से जांचा-परखा जा सकता है। यह आत्मकथात्मक संस्मरण है या लोक का चित्रण या निम्न मध्यमवर्गीय जीवन की संघर्ष-गाथा? वस्तुत: कृति इन तीनों का सुंदर सम्मिश्रण है। इनके रसायन से जो निर्मित हुआ, उसमें रसानुभूति भी है और तत्व ज्ञान भी। अलग से वैचारिकता का लबादा न लादे होने पर भी इसमें विचार समाहित है जो पाठक को सोचने पर विवश करता है। चेतना को झकझोरता है। अतीत को लौटाया भले ही न जा सके, पर अतीत में लौटा जा सकता है, स्मृति के माध्यम से। शैलेन्द्र ने यही किया है। अनुभव के बाद ‘स्मृति’ लेखक की महत्वपूर्ण पूंजी है। उससे रचना प्रामाणिक और विश्वसनीय बनती है। जिस रचनाकार के पास स्मृति का कोश नहीं है, उससे बड़ा दरिद्र शायद और कोई नहीं।

इन दिनों आत्म-कथाओं और संस्मरणों की बाढ़-सी आई हुई है। इसके अपने खतरे हैं। इनमें आत्म-श्लाघा जैसी अभद्रता भी हो सकती है और स्वयं को अपने कद से बड़ा भी बताया जा सकता है। संतोष इस बात का है कि शैलेन्द्र चौहान के कथ्य में अतिरेक नहीं है। उन्होंने तटस्थ भाव से सच को जस का तस रख दिया है। शैलन्द्र ने हंसी लिखी है तो मन की उदासी भी नहीं छिपायी है। दरअसल, पुस्तक बाल्यकाल से युवावस्था तक की यात्रा का सिलसिलेवार बखान है।

उपन्यास-कहानी के परकाया-प्रवेश से भिन्न, स्वकाया-प्रवेश। ग्रामीण भाग की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थितियां, संरचना, मानसिक बुनावट, श्रम और संस्कृत जिस सहजता से शैलेन्द्र ने उकेरे हैं वह समसामयिक हिंदी साहित्य में अद्वितीय है।

(समीक्षक प्रो.मोहन सपरा प्राध्यापक हैं और जालंधर में रहते हैं।)