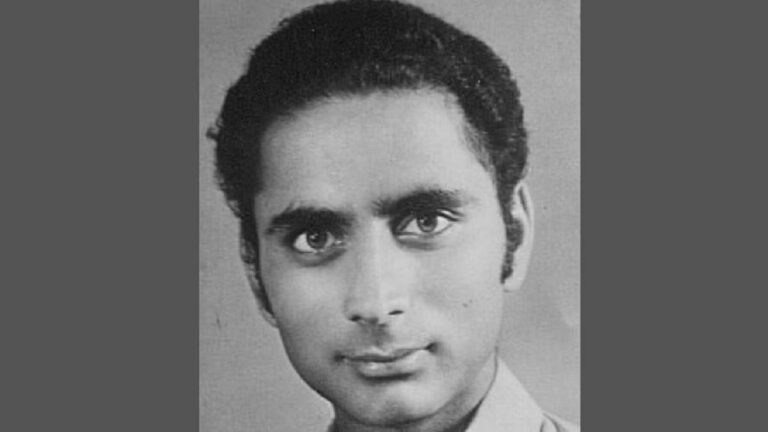

रुस्तमजी खुर्शेदजी करंजिया उर्फ रूसी करंजिया को आमतौर पर आरके करंजिया कहा जाता था। किवदंती और पत्रकारिता का स्कूल रहे इस हरफनमौला संपादक-पत्रकार के जिक्र के बगैर भारतीय पत्रकारिता, खासतौर से खोजी पत्रकारिता का इतिहास कभी पूरा नहीं होगा। पत्रकारिता की अपनी एक मौलिक परंपरा उन्होंने ईजाद की जो बेशक आज अप्रासंगिक लगेगी लेकिन उसके सबक और महत्व के शिखर बहुत ऊंचे हैं।

अपने समकालीनों से वह एकदम अलहदा और अजब थे। गजब तो खैर थे ही। भारतीय पत्रकारिता की कई पीढ़ियां उनके सामने जन्मीं, जवान और बूढ़ी हुईं। करंजिया जो थे ताउम्र वही रहे। जीवन की ढलान के अंतिम दिनों में, जब दिलो-दिमाग और देह शिथिल हो गई तब जरूर उनमें विचारधारात्मक बदलाव आया। अन्यथा न कभी वह खुद बदले और न उनका देश- विदेश में चर्चित बहुभाषीय टैबलॉयड सप्ताहिक अखबार ‘ब्लिट्ज’।

अब भी कम से कम तीन पीढ़ियां जरूर देश के हर कोने में मिल जाएंगीं जिन्होंने कोई भी पत्र-पत्रिका पढ़ी होगी तो कभी न कभी अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या मराठी में ‘ब्लिट्ज’ जरूर पढ़ा होगा।

पुरानी चौथी पीढ़ी के जो पढ़े-लिखे लोग अभी भी जिंदगी की धूप का आनंद ले रहे हैं, उनकी स्मृतियों में भी ‘ब्लिट्ज’ और उसके बेबाक तथा निडर संपादक आरके करंजिया का नाम कहीं न कहीं जरूर होगा। युगपुरुषों का होता ही है और करंजिया यकीनन भारतीय पत्रकारिता के सदा विवादों से घिरे रहने वाले निर्विवाद युगपुरुष तो थे ही!

रूसी करंजिया का जन्म 15 फरवरी, 1912 को क्वेटा में आंखों के ख्यात डॉक्टर के घर हुआ था। बंबई (अब मुंबई) के सेंट जेवियर स्कूल और विल्सन कॉलेज में पढ़ने के बाद करंजिया आगे पढ़ने के लिए कैंब्रिज यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे ताकि बाद में आईसीएस कर सकें।

वह नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादक के नाम पत्र लिखा करते थे। जब यह स्तंभ संपादित करने वाले उपसंपादक आइवर जेहू को उनकी असली पहचान का पता चला तो उन्होंने करंजिया को नौकरी की पेशकश की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें इवनिंग स्टैंडर्ड अखबार के साथ प्रशिक्षण के लिए लंदन भेज दिया। इवनिंग स्टैंडर्ड उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने टैबलॉयड डेली मिरर के साथ काम करना शुरू कर दिया।

भारत वापसी पर उन्होंने महात्मा गांधी पर वर्धा से लौटकर एक आलोचनात्मक रिपोर्ट लिखी। प्रकाशित होते ही उस रिपोर्ट पर हंगामा हो गया। जवाहरलाल नेहरू से उनका परिचय इसी रिपोर्ट के संदर्भ में हुआ। नेहरू ने उन्हें तार्किक होकर जमकर लताड़ा। करंजिया पर उस लताड़ का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने तत्काल गांधी जी को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी और रिपोर्ट के पारिश्रमिक के तौर पर मिले 250 रुपए महात्मा गांधी के हरिजन फंड में दान कर दिए।

यहीं से नेहरू और करंजिया में जो रिश्ता बना वह वक्त के साथ-साथ गहरा और पुख्ता होता चला गया। वह हर महीने नेहरू का इंटरव्यू लेते और प्रकाशित करते थे। यह सिलसिला नेहरू की मृत्यु तक अनवरत जारी रहा। करंजिया के नाम यह रिकॉर्ड भी दर्ज है कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा प्रेस-साक्षात्कार आरके करंजिया व ‘ब्लिट्ज’ को दिए। दोनों के बीच कई बार तकरार भी हुई लेकिन यह सिलसिला कभी नहीं टूटा। नेहरू का आखरी इंटरव्यू भी उन्होंने लिया था।

भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का शानदार अध्याय बने ‘ब्लिट्ज’ की बुनियाद आरके करंजिया ने 1941 में 3000 रुपयों से अपना प्रेस लगाकर की थी। इससे पहले उन्होंने संडे स्टैंडर्ड और फिर मॉर्निंग स्टैंडर्ड का संपादन किया लेकिन ‘ब्लिट्ज’ उनका ऐसा ख्वाब था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।

नई सज-धज के साथ आया ‘ब्लिट्ज’ भारत का पहला नए तेवरों तथा अतिरिक्त निर्भीकता वाला टैबलॉयड था। अंग्रेजी के साथ-साथ इसके उर्दू और हिंदी संस्करण भी शुरू हुए। बाद में मराठी भी। तब भारतीय पत्रकारिता बहुधा प्रेस विज्ञप्तियों और चिंतनपरक (जिन्हें अक्सर नीरस माना जाता था) विश्लेषणात्मक लेखों पर आधारित थी। आरके करंजिया ने इस जड़ता को शिद्दत से तोड़ा और तथ्यात्मक खोजपरक पत्रकारिता की नींव रखी।

वह ‘कांग्रेसी वामपंथी’ थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ‘ब्लिट्ज’ का दफ्तर भूमिगत हो गए कांग्रेसी वामपंथियों की पनाहगाह बन गया था। नेहरू जेल में थे और उन्हें ‘ब्लिट्ज’ की लत थी लेकिन अखबार पढ़ने नहीं दिया जाता था। तब करंजिया ने यह मामला लॉर्ड सोरेंसन के जरिए हाउस ऑफ कॉमनस में उठवाया।

खबर के लिए आरके करंजिया कभी समझौता नहीं करते थे। ‘सौदा’ तो बहुत दूर की बात है। खोजपूर्ण जनपक्षीय पत्रकारिता को उन्होंने नए आयाम और तेवर दिए। विचारधारा की बात अलहदा है वर्ना उनकी तथा उनके सहकर्मियों की कलम कभी किसी के आगे नहीं झुकी।

25000 की प्रसार संख्या से शुरू हुए ‘ब्लिट्ज’ को आगे जाकर 10 लाख पाठक हासिल हुए जिन्होंने इसे बाकायदा आदत बना लिया। ब्लिट्ज के स्कूप और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स सड़क से लेकर संसद तक और सत्ता के तमाम गलियारों तक चर्चा में रहते थे।

मोरारजी देसाई के खिलाफ मुतवातर रिपोर्टिंग की वजह से उन्हें संसद की प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। वह भी तब जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनकी गहरी दोस्ती थी। उस बाबत एक किस्सा मशहूर है। नेहरू ने खुद फोन करके उनसे कहा कि वह अपनी पत्रकारीय शैली, प्रताड़ना के दौरान कतई प्रदर्शित न करें।

आरके करंजिया ने नेहरू से वादा किया कि वह उनकी बात मानेंगे। प्रताड़ना के दौरान वह सब कुछ खामोशी से सुनते और बर्दाश्त करते रहे। आखिर में उनसे कहा गया कि वह फर्श पर एक बार अपनी नाक रगड़ें। उन्होंने तत्काल यह किया लेकिन साथ ही हाथ से नाक साफ करते हुए कहा, “उफ! इतनी धूल है यहां। आप संसद को इतना गंदा रखते हैं!”

इस प्रताड़ना के बाद उनकी मोरारजी देसाई से अदावत शुरू हो गई। इंदिरा युग में जब मोरारजी देसाई सिंडिकेट के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे तो ‘ब्लिट्ज’ ने उनके खिलाफ अभियान चला दिया। अपने लेखों में करंजिया देसाई के लिए ‘मोरार जिन्न’ व ‘मोरार जहर’ सरीखे संज्ञा देते शब्द इस्तेमाल किया करते थे।

नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी से बहुत अच्छे संबंधों के बावजूद ‘ब्लिट्ज’ में केंद्र और राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार तथा घोटालों की खोजपरक रपटें सप्रमाण विस्तार से छपती थीं। इस मामले में उन्होंने नेहरू परिवार की तीसरी पीढ़ी के राजीव गांधी, जिन्हें वह काफी स्नेह करते थे, को भी नहीं बख्शा। बावजूद इसके नेहरू, इंदिरा और राजीव ने सबसे ज्यादा इंटरव्यू करंजिया को दिए।

उनके पुराने सहकर्मियों-सहयोगियों के अनुसार आरके करंजिया में इसका रत्ती भर भी दंभ नहीं था कि प्रधानमंत्री उनसे दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं और उनके एक फोन पर लाइन पर आ जाते हैं। समकालीन दरबारी पत्रकारिता में ऐसे बहुत कम संपादक बचे होंगे। आरके करंजिया का प्रधानमंत्रियों के ‘दरबार’ में बेरोकटोक आना-जाना था लेकिन वह ‘दरबारी’ नहीं थे। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से उनके रिश्ते ‘लव एंड हेट’ के भी रहे।

प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और बड़े नौकरशाहों से बेतकल्लुफ़ होकर मिलने वाले आरके करंजिया मुंबई स्थित अपने ऑफिस में अदने से अदना व्यक्ति को भी पूरा मान-सत्कार देते हुए मिलते थे। हर आने वाले को वह उठकर अपने कैबिन से विदा करते थे। मानहानि का अदालती नोटिस या सम्मन लेकर आए सिपाही तक को वह चाय पिलाकर भेजते थे।

फ्रीलांस पत्रकारों को ‘ब्लिट्ज’ प्रति कॉलम (जैसा उन दिनों सब अखबारों में रिवाज था) के हिसाब से पारिश्रमिक नहीं देता था बल्कि हर महीने के अंत में वेतन की तरह उन्हें भुगतान किया जाता था। ‘ब्लिट्ज’ के स्थायी स्तंभकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि रूसी (करंजिया) उन्हें हर महीने 5 रुपए के करारे नोटों की 500 रुपए की गड्डी देते थे। ऐसे ही अनुभव तब उनके लिए लिखने वाले अन्य लेखकों/पत्रकारों के थे।

हालांकि अखबार को विज्ञापन कम मिलते थे और मुख्य आर्थिक स्रोत उसकी व्यापक प्रसार संख्या थी। लगाने वालों ने कई बार ये आरोप भी उन पर लगाए कि उन्हें रूस से तगड़ा पैसा मिलता है। दक्षिणपंथियों का अफवाहतंत्र तब भी खासा सक्रिय था और करंजिया को कई बार केजीबी का एजेंट बताया गया। बेशक इसका प्रमाण किसी ने नहीं दिया और हरफनमौला करंजिया ने इस सबकी कभी परवाह भी नहीं की।

दीगर है कि जीवन संध्या में वह दक्षिणपंथियों के करीब आ गए थे और ‘ब्लिट्ज’ की प्रसार संख्या भी कम हो गई थी। इसलिए भी कि संस्था का रूप ले चुके आरके करंजिया बाजार को काबू करते ‘मीडिया के खेमे’ में नहीं गए, ‘पत्रकारिता के खेमे’ में अपनी शर्तों और जिद के साथ टिके रहे।

उनके जीवन काल में ‘मीडिया’ और ‘पत्रकारिता’ में विभाजन रेखा खींची जा चुकी थी। ऐसे में उन जैसा बेबाक, निर्भीक-निडर संपादक-पत्रकार अपने और अपने अखबार के मूल वजूद को कितनी देर कायम रख पाता? जब तक हिम्मत रही, उन्होंने रखा। उनके बाद ‘ब्लिट्ज’ की मलकीयत ‘आवारा पूंजी’ के एक प्रतीक विजय माल्या के हवाले हो गई। (जिन सैकड़ों विजय माल्यों को उनकी कलम तथा पत्रकारिता दो कौड़ी का भी नहीं समझती-मानती थी)।

आरके करंजिया के गहरे रिश्ते (पेशेगत लिहाज से) विश्व के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षों से भी थे। उनके चीन के राष्ट्राध्यक्ष चाऊ-एन-लाई, क्यूबा के फिदेल कास्त्रो, जमाल अब्दुल नासिर व मार्शल टीटो के लिए इंटरव्यू दुनिया भर में चर्चित हुए थे। उस दौर में बड़े से बड़े पत्रकार-संपादक की ऐसी ‘पहुंच’ नहीं थी और वह भी किसी सप्ताहिक अखबार के!

रफीक जकारिया, आनंद सहाय, महेंद्र वेद, पी साईनाथ, सुधींद्र कुलकर्णी सरीखे पत्रकारों ने उनके साथ काम करते हुए, एक तरह से उनसे प्रशिक्षण लिया। विनोद मेहता भी उनके जबरदस्त मुरीद थे। प्रख्यात कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण ने ‘ब्लिट्ज’ के लिए कई साल कार्टून बनाए और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में गए।

लक्ष्मण ने खुद एक इंटरव्यू में माना था कि करंजिया से उन्हें धार पैनी करने के कई ‘गुर’ मिले। खुद करंजिया की कलम की धार का पैनापन बेमिसाल व विलक्षण था। कलम का वैसा धारदार पैनापन आज दुर्लभ है और सहने वाले भी बहुत कम बचे हैं। अपने दौर के मशहूर प्रगतिशील लेखक और फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने निरंतर 40 साल ‘ब्लिट्ज’ में अपना बेबाक कॉलम लिखा। आज उनका वह स्तंभ लेखन बड़े दस्तावेज की हैसियत रखता है।

बेशक करंजिया स्कूल के कतिपय पत्रकार जरूर अपने-अपने तईं सक्रिय हैं और बदलाव के साथ हस्तक्षेपकारी पत्रकारिता कर रहे हैं। पी साईनाथ और रफीक जकारिया उनमें शुमार हैं। हालांकि उनकी पत्रकारिता सनसनी से दूर, अन्वेषण के करीब है। सनसनी पर वैसे भी अब ‘मीडिया’ का कब्जा है और ‘पत्रकारिता’ रफीक-साई नाथ सरीखे सरोकारी कर रहे हैं।

पी साईनाथ ने यह खुद पिछले दिनों कहा है। यों आरके करंजिया की ‘सनसनीखेज’ पत्रकारिता में भी वांछित शिष्टता और तथ्यपरकता रहती थी जो अब लुप्त होने को है।

आरके करंजिया के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है। बतौर संपादक-पत्रकार उन पर मानहानि के जितने मुकदमे चले, भारत में किसी अन्य पत्रकार-संपादक पर नहीं चले। ज्यादातर में वह इसलिए बरी हुए कि वह सप्रमाण लिखते-छापते थे। मानहानि के एक मुकदमे में उन्होंने, अदालत के तीन लाख रुपए देने के आदेश को बाखुशी माना था।

भारतीय पत्रकारिता के अपने किस्म के इस युगपुरुष ने दुनिया को एक फरवरी 2008 को अलविदा कहा। इस दिन से ठीक 67 साल पहले, एक फरवरी को ही ‘ब्लिट्ज’ का पहला अंक प्रकाशित हुआ था!

(अमरीक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

Bahut shaandar