‘उद्भावना’, हिन्दी-उर्दू साहित्य पर केन्द्रित एक वैचारिक पत्रिका है। मैंने इसमें ‘उर्दू साहित्य’ का समावेश इसलिए किया है कि ‘उद्भावना’ ने समय-समय पर उर्दू अदब के बड़े अदीबों पर भी कई बेहतरीन नंबर निकाले हैं। मसलन ‘कैफ़ी आज़मी, मंटो, मजाज़, इस्मत चुग़ताई, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और साहिर लुधियानवी पर पत्रिका के जो विशेषांक आए, वह हिन्दी समाज में काफ़ी पसंद किए गए। और इन अंकों की मांग अभी तक बनी हुई है।

‘उद्भावना’ बीते अड़तीस साल से लगातार निकल रही है। अजेय कुमार के दृष्टिसंपन्न संपादन में निकलनेवाली इस पत्रिका ने सिर्फ़ उर्दू अदीबों पर ही विशेषांक नहीं निकाले हैं, बल्कि हिन्दी के कई शीर्ष साहित्यकारों रामविलास शर्मा, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई, विष्णु खरे और सुदीप बनर्जी पर आए पत्रिका के विशेषांकों ने भी अपनी ओर पाठकों का ध्यान खींचा है। वैसे ‘उद्भावना’ का हर अंक कुछ ख़ास होता है। पत्रिका ने अपनी वैचारिक पक्षधरता कभी नहीं छिपाई। और यह पक्षधरता है, पाठकों के बीच जनवादी-प्रगतिशील मूल्यों का प्रसार। साहित्य, संस्कृति, सिनेमा और कला का इस्तेमाल किस तरह से सत्ता की ग़लत नीतियों और निर्णयों के ख़िलाफ़ हो, इसके प्रति चेतना जगाना-फैलाना। सच बात तो यह है कि यही साहित्य और कला के सब रूपों का आख़िरी उद्देश्य भी है।

‘अक्टूबर क्रांति अर्थात रणभूमि में जन’, ‘भारतीय चिंतन सृजन का मानवीय पक्ष’, ‘ग़दर शताब्दी’, ‘भगत सिंह’, ‘पाब्लो नेरूदा’, ‘ईएमएस नम्बूदिरिपाद’, ‘ज्योति बसु’ और ‘बांग्ला साहित्य, सिनेमा एवं कला’ पर केन्द्रित विशेषांकों को जिन पाठकों ने देखा-पढ़ा है, वह जानते हैं कि ‘उद्भावना’ किस विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। पत्रिका को निकलते एक लंबा अरसा हो गया, मगर उसने अपने समय के समाजी-सियासी सवालों से कभी मुंह नहीं चुराया। आम आदमी से जुड़ी समस्याएं और सवाल हमेशा पत्रिका के केन्द्र में रहे हैं। ज़ाहिर है कि कहानी और कविताओं के चयन के वक़्त भी यह सारी बातें ख़याल में रखी जाती हैं।

‘उद्भावना’ का जनवरी-मार्च, 2024 यानी 158 अंक भी इन्हीं गौरवशाली विशेषांकों के सिलसिले की अगली कड़ी है। जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेखक और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर केन्द्रित है। मेरा दावा है कि लघु पत्रिकाओं के इतिहास में पं. नेहरू पर इतना समृद्ध अंक शायद ही कभी आया हो। अंक को ख़ास बनाने के लिए पत्रिका के संपादक अजेय कुमार ने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने इस विशेषांक को पांच हिस्सों ‘दस्तावेज़’, ‘नेहरू के विचारों की दुनिया’, ‘साहित्य के बारे में नेहरू’, ‘साहित्यकारों की नज़र में नेहरू’ और ‘नेहरू एवं उनकी विचारधारा पर केन्द्रित आलेख’ में बांटा है। और प्रत्येक खंड में विषय से संबंधित पर्याप्त सामग्री है।

‘दस्तावेज़’ के अंतर्गत पत्रकार राजेन्द्र माथुर, तरक़्क़ीपसंद अदीब सज्जाद ज़हीर, ख़्वाजा अहमद अब्बास, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और इतिहासकार रामचंद्र गुहा के दस्तावेज़ी लेख हैं, जिनसे पं. जवाहरलाल नेहरू का विस्तृत नज़रिया और सोच ज़ाहिर होती है, तो वहीं इन शख़्सियात की नज़र में देश निर्माण में नेहरू का क्या योगदान है, यह भी मालूम चलता है।

‘जवाहरलाल नेहरू न होते तो भारत कैसा होता ?’ लेख में राजेन्द्र माथुर लिखते हैं, ‘‘नेहरू का नया मनुष्य, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता का मनुष्य है। लेकिन जो युगपुरुष एक नई मनुष्यता का स्वप्न पालता है, उसे समझ ही नहीं आता कि आदमी संकीर्ण क्यों है, क्षुद्र क्यों है, अंधविश्वासी क्यों है, नकली कसौटियों पर अपने आपको बांटने वाला और लड़नेवाला क्यों है।

नफ़रत से अंधा होनेवाला क्यों है ? हर मसीहा की कोशिश के बावजूद नया मनुष्य, बार-बार पुराना होना क्यों पसंद करता है? यह लंबा विषय है, और हम नहीं जानते कि गांधी और नेहरू के होने का कोई असर हम पर पड़ा है या नहीं, और हम नए इंसान बने हैं या नहीं। लेकिन हम जैसे हैं, उससे बहुत बुरे नहीं हैं, तो इसका श्रेय शायद उन्हीं के प्रयासों को देना होगा।’’ (पेज-8) यानी राजेन्द्र माथुर स्पष्ट तौर पर यह मानते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं, उसमें गांधी और नेहरू का बड़ा योगदान है। ये न होते, तो आज हमारा विकास अलग तरह से होता।

सज्जाद ज़हीर की नज़र में नेहरू क्या थे और उन जैसे साम्यवादी विचारधारा में यक़ीन रखनेवाले हज़ारों लोगों ने उनसे क्या सीखा?, उन्हीं की ज़ुबानी-‘‘उनसे हमें चरित्र की ईमानदारी, समाजवादी आदर्शों के प्रति समर्पण, काम करने की लगन और भारतीय मुक्ति के महान उद्देश्य के लिए बलिदान देने की सीख मिली।’’ (‘मेरी नज़र में नेहरू’, पेज-10) नेहरू साहित्यकारों, कलाकारों के बीच बेहद मक़बूल थे। उनकी इस मक़बूलियत के कई क़िस्से आज भी मुल्क की फ़िज़ाओं में बिखरे पड़े हैं। नेहरू और प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ के बीच क्या रिश्ता था और नेहरू ने निराला को आर्थिक परेशानियों से उबारने के लिए किस तरह से मदद की?, रामचंद्र गुहा ने अपने लेख ‘नेहरू और निराला’ में इसे विस्तार से लिखा है।

पत्रिका में वह पत्र भी प्रकाशित किया गया है, जो नेहरू ने साहित्य अकादमी के तत्कालीन सचिव कृष्ण कृपलानी को लिखा था। इस पत्र में नेहरू ने लेखकों और कवियों की सहायता के लिए कॉपीराइट कानून में संशोधन के विषय में विचार करने को तो कहा ही था, इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय के फंड से निराला को 100 रुपए प्रति माह देने का बंदोबस्त करने की सिफ़ारिश भी की थी।

हिन्दी साहित्य के एक और बड़े साहित्यकार अज्ञेय अपनी नौजवानी के दिनों में नेहरू और उनकी विचारधारा से किस क़दर निकट थे और उनकी किताब ‘प्रिज़न डेज़ एंड अदर पोअम्ज़’ की भूमिका नेहरू ने कैसे लिखी ? इन सब बातों का हवाला वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी के लेख ‘बंदी जीवन, अज्ञेय और नेहरू’ में मिलता है। अपने इसी लेख में ओम थानवी बताते हैं कि साल 1949 में नेहरू की षष्टिपूर्ति पर दो खंडों में जो 1600 पन्नों का अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ, उसके संपादक-मंडल में सच्चिदानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ सबसे युवा सदस्य थे। इसी लेख से यह मालूम चलता है कि अभिनंदन ग्रंथ में आंद्रे जीद, हेरल्ड लास्की, स्टीफेन स्पेंडर, आर्थर मूर, एड्गर स्नो जैसे विदेशी लेखकों-विद्वानों ने भी नेहरू की अज़ीमुश्शान शख़्सियत और उनके काम पर अपने ख़यालात भेजे थे।

प्रभात पटनायक ने अपने लेख ‘सत्य-निष्ठा का व्यक्तित्व’ में नेहरू की शख़्सियत के उन पहलुओं की तरफ़ इशारा किया है, जो उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग करता है। प्रभात पटनायक लिखते हैं, साल 1935 में नेहरू की पत्नी कमला नेहरू गंभीर तौर से बीमार थीं और उन्हें इलाज के लिए यूरोप भेजने की बात उठी। लेकिन उस वक़्त नेहरू जेल में थे और उन पर न ही इतना पैसा था, कि वे उन्हें इलाज के लिए यूरोप भेज पाएं। बिरला परिवार ने नेहरू को मदद देने की पेशकश की, मगर उन्होंने उसे साफ़ ठुकरा दिया। साम्राज्यवाद और फ़ासीवाद से नेहरू किस क़दर नफ़रत करते थे, यह बात भी किसी से छिपी नहीं।

प्रभात पटनायक ने अपने इसी लेख में इस बात का भी उल्लेख किया है कि नेहरू ने इटली के फासिस्ट नेता मुसोलिनी का अतिथि बनने से साफ़ इंकार कर दिया था, तो वहीं हिंदुत्ववादी बी.एस. मुंजे विशेष तौर पर मुसोलिनी की शासन-प्रणाली का अध्ययन करने इटली गए थे। पत्रिका में प्रधानमंत्री नेहरू का 20 सितंबर, 1953 को लिखा वह पत्र भी शामिल है, जिसमें उन्होंने देश के मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि ‘‘भारत जैसे विशाल और मिश्रित आबादी वाले देश में हमें संतुलन बनाकर रखना होगा। देश के सभी हिस्सों और सभी समुदायों को न्यायपूर्ण अवसर और भविष्य की संभावनाओं का आश्वासन देना होगा। अगर किसी संतुलन को बिगाड़ने की प्रवृति हो या एक की क़ीमत पर दूसरे पर ज़ोर दिया जाए, तो इसका नतीजा होगा कि बड़े समूहों में संतुलन का अभाव, असंतोष और निराशा पैदा होगी।’’ (‘पहले प्रधानमंत्री नेहरू के मुख्यमंत्रियों के नाम पत्र’, पेज-61)

मोहम्मद अली जिन्ना से नेहरू के वैचारिक स्तर पर कई मतभेद थे और अपने सिद्वांतों एवं सत्य की रक्षा के लिए वे हमेशा उनसे संघर्ष करते रहे। पत्रिका में ‘जिन्ना नेहरू संवाद’ के अंतर्गत दिसम्बर, 1939 में नेहरू-जिन्ना के बीच हुए पत्राचार को भी प्रकाशित किया गया है, जिससे मालूम चलता है कि नेहरू अपने विचारों के प्रति कितने अडिग और प्रतिबद्ध थे।

‘नेताजी बोस या नेहरू? भगतसिंह ने किसे बड़ा क्रांतिकारी माना?’ लेख में लेखक-चिंतक अपूर्वानंद ने साल 1928 में ‘किरती’ नामक पत्र में लिखे शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के लेख ‘नए नेताओं के अलग-अलग विचार’ के ज़रिए बतलाया है कि ‘भगत सिंह, नेहरू को अंतरराष्ट्रीय दृष्टि वाले क्रांतिकारी लीडर के तौर पर देखते थे। उन्हें नेहरू बौद्धिक स्तर पर ज़्यादा प्रेरक और संतोषजनक लगते थे।’

‘नेहरू की धरोहर और उनके चिंतन का क्षितिज’ कितना व्यापक था ? इसका विश्लेषण सुरेश शर्मा ने अपने इसी शीर्षक से लिखे लेख में तर्कसंगत ढंग से किया है। वे लिखते हैं, ‘‘नेहरू ही थे, जिन्होंने विविधता में एकता की ताक़त को न केवल मज़बूत किया, बल्कि एक पिछड़े व कृषि प्रधान भारत को एक औद्यागिक भारत में रूपांतरित करने में बड़ी भूमिका अदा की। नेहरू की दूर दृष्टि का ही यह परिणाम था कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, दूरसंचार व रक्षा क्षेत्र की ऊंचाईयों को छूते हुए, विकसित पूंजीवादी देशों को टक्कर देने का दमखम दिखा सका।’’ (पेज-83)

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’, नेहरू से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने नेहरू पर एक किताब ‘लोकदेव नेहरू’ भी लिखी थी। आलोचक सूरज पालीवाल ने दिनकर का ही एक उद्धरण ‘नेहरू जी राजनीति में संत, कवि और दृष्टा थे’, लेकर किताब का विश्लेषण किया है और बतलाया है कि दिनकर की नज़र में पंडित नेहरू क्या थे। उन्होंने अपनी इस किताब में नेहरू की शख़्सियत के तमाम दिलचस्प पहलुओं और उनकी विचार-यात्रा का भी ज़िक्र किया है।

आज़ाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू शासन के सत्रह साल, देश का एक सुनहरा दौर था। इस दौर में देश ने काफ़ी तरक़्क़ी की। नये-नये संस्थान बने, जिससे भारत की एक नई पटकथा लिखी गई। यह दौर साहित्य, सिनेमा और कला का भी स्वर्णिम दौर था। ‘हिंदी सिनेमा का नेहरू युग: आशंकाओं और उम्मीदों का दौर’ लेख में फ़िल्मों के गंभीर अध्येता जवरीमल्ल पारख ने नेहरू ज़माने में आईं हिंदी फ़िल्मों पर उनकी विचारधारा और सोच का कितना असर था, इसका बेहतरीन विश्लेषण किया है। कई फ़िल्मों की मिसाल देते हुए, उनका यह निष्कर्ष है, ‘‘ये सभी फ़िल्में इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि लोगों में सुखद भविष्य की आशा जगाती हैं, बल्कि इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हैं कि ये जन आशंकाओं को भी सामने लाती हैं। जिसके बिना उस दौर के सामाजिक यथार्थ को और राजसत्ता के वास्तविक चरित्र को नहीं समझा जा सकता।’’ (पेज-94)

शाह आलम ख़ान अपने लेख ‘नेहरू को ‘विज्ञान के मित्र’ के रूप में याद करते हुए’ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, ‘‘‘न्यू इंडिया’ में नेहरू की विज्ञान की विरासत पर हमला हो रहा है। हमारे देश में विज्ञान पर विशेषकर राजनीतिक वर्ग का वर्तमान हमला ख़तरनाक है। क्योंकि यह आस्था और धर्म को विज्ञान के साथ सीधे टकराव में डाल रहा है।’’ (पेज-68)

बीते एक दशक में हमारे देश में सबसे ज़्यादा हमला वैज्ञानिक सोच पर हुआ है। बौद्धिकता और विवेक पर आए दिन हमले होते रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि देशवासियों में वैज्ञानिक मानसिकता विकसित की जाए। उन्हें रूढ़िवाद, कर्मकांड, तर्कहीनता, विचार शून्यता और अंधविश्वास से बाहर निकाला जाए। इसी ज़रूरत का ख़याल रखते हुए पत्रिका में प्रख्यात वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, समाज विज्ञान व कला से जुड़े बुद्धिजीवियों का आज से चार दशक पहले 19 जुलाई, 1981 में जारी एक बयान ‘ए स्टेटमेंट ऑन साईंटिफ़िक टेंपर’ प्रकाशित किया है। जो 43 साल बाद भी प्रासंगिक है। लेख का अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद डॉ. जानकीप्रसाद शर्मा ने किया है। इस लेख के अलावा पत्रिका में और भी कई लेख अंग्रेज़ी से ही लिए गए हैं। जिनका बेहतरीन अनुवाद वरिष्ठ पत्रकार संजय कुंदन, प्रियदर्शन, शुभनीत कौशिक और शैली ने किया है।

विशेषांक की सबसे बड़ी ख़ासियत मुल्क के अहम मुद्दों ‘अगर आपस में फूट है, तो आज़ादी नहीं’, ‘भारत माता की जय’, ‘साम्प्रदायिक आदमी का दिमाग़ कुंद होता है’, ‘धर्म क्या है?’, ‘राष्ट्रवाद’, ‘राष्ट्र-भाषा का प्रश्न’, ‘प्रेस की स्वतंत्रता’ आदि पर नेहरू के ख़यालात को पाठकों के सामने लाना है। इन मसलों पर ख़ुद नेहरू का क्या सोचना था, उसे पाठकों के बीच लाना है। ताकि नेहरू की सही तस्वीर देशवासियों के बीच पहुंचे। जैसा कि सब जानते हैं, पं. जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे साहित्यकार भी थे। देश की सभी भाषाओं के साहित्यकारों से उनके मधुर संबंध थे।

‘अदीबों की नज़र में नेहरू’ (ज़ाहिद ख़ान), ‘नेहरू’ (जोश मलीहाबादी) और ‘दून घाटी में नेहरू’ (मुक्तिबोध) इन लेखों से मालूम चलता है कि अदीब उनके बारे में क्या सोचते थे। पत्रिका के एक खंड में ‘साहित्य के बारे में नेहरू’ के विचारों ‘हमारा साहित्य’, ‘साहित्य की बुनियाद’, ‘मैं कब पढ़ता हूं’ को भी संकलित किया गया है। 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन को 60 साल पूरे हो जाएंगे। उन्हें गुज़रे इतने साल हो गए, लेकिन संघ परिवार यदि आज भी किसी से सबसे ज़्यादा डरता है या किसी पर हमलावर है, तो वह नेहरू और उनकी विचारधारा है। ‘उद्भावना’ के संपादक अजेय कुमार ‘अपनी बात’ के अंतर्गत कई ठोस दलीलों से यह साबित करते हैं कि ‘‘अगर उस वक़्त नेहरू राजनीतिक मंच पर उपस्थित न होते, तो यह देश 1947 में ‘हिंदू राष्ट्र’ बन गया होता।’’ अपनी इसी भूमिका में वे यहां तक लिखते हैं, ‘‘हिंदू राष्ट्र के बरक्स एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को वे आम भारतवासियों के दिलों तक ले जाने में सफल रहे।’’

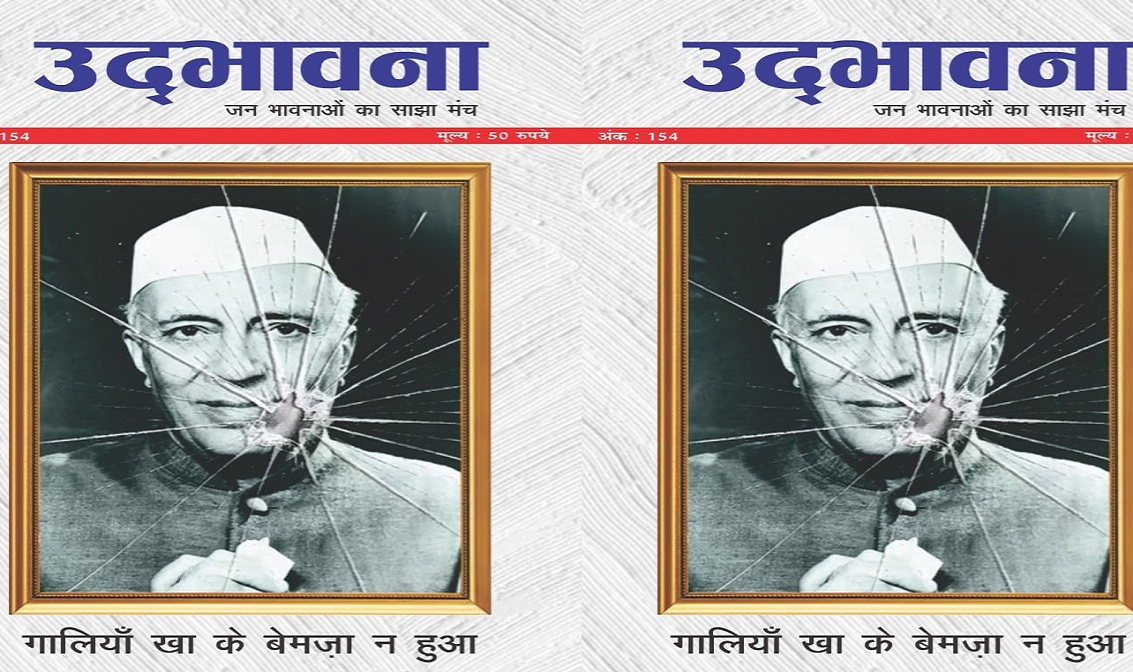

समीक्षा : पत्रिका ‘उद्भावना’ का नेहरू अंक, अंक : जनवरी-मार्च 2024, संपादक : अजेय कुमार, पेज : 120, मूल्य : 50‘उद्भावना’ का नेहरू अंक ‘गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ’-ज़ाहिद ख़ान

अजेय कुमार की इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए, अशोक कुमार पाण्डेय अपने लेख ‘संघ गिरोह को नेहरू से इतनी परेशानी क्यों है ?’ में लिखते हैं, ‘‘उनका आइडिया ऑफ इंडिया, हिन्दुत्व के विचार का एकदम विलोम है।’’ तमाम दलीलों के साथ पाण्डेय अपने लेख का इख़्तिताम इस तरह से करते हैं, ‘‘अपनी मृत्यु के कई दशक बाद भी जिसके विचार, जिसके काम और जिसकी निशानियां क़दम-क़दम पर हिन्दुत्व के ठेकेदारों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं, उससे नफ़रत न करे संघ तो क्या करे !’’ (पेज-53)

पत्रिका में इतिहासकार रामचंद्र गुहा की मशहूर किताब ‘भारत गांधी के बाद’ का एक अध्याय ‘गोलवलकर और नेहरू आमने-सामने’ भी शामिल किया गया है। जिसमें इस बात का उल्लेख है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद, आरएसएस की विचारधारा से नेहरू किस होशियारी से निपटे और हिंदू कट्टरपंथ से उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की रक्षा की। बीते एक दशक में पं. जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा और नीतियों पर जितने हमले हुए, उतने आज तक किसी राजनेता पर नहीं हुए। बावजूद इसके उनकी छवि आज भी अक्षुण्ण है। उन पर जितना हमला होता है, उनकी छवि और भी ज़्यादा निखरकर सामने आती है। नेहरू की छवि मीडिया इवेंट से नहीं, बल्कि देश की आज़ादी के लिए किए गए उनके अनथक संघर्ष और आज़ादी के बाद, देश के नवनिर्माण से बनी थी। आधुनिक भारत को बनाने में नेहरू का जिस तरह का योगदान है, वह सब इतिहास में दर्ज है।

नेहरू के निधन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस वक़्त ‘भारतीय जनसंघ’ में थे, उन्होंने अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर, नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था,”मतभेद होते हुए भी उनके महान आदर्शों के प्रति, उनकी प्रमाणिकता के प्रति, उनकी देशभक्ति के प्रति और उनके अटूट साहस के प्रति हमारे ह्रदय में आदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।” अफ़सोस ! भारतीय जनसंघ से निकली भारतीय जनता पार्टी के वारिस वाजपेयी की राय से इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते। बहरहाल, नेहरू पर कोई लाख हमला करे, देशवासियों की नज़र में उनकी जो छवि बनी हुई है, वह कभी टूटने-दरकने वाली नहीं। जबकि हमला करनेवाले उनके सामने बौने नज़र आते हैं। पत्रिका के कवरपेज़ पर नेहरू की मुस्कुराती हुई तस्वीर के नीचे यह टैगलाइन कितनी सटीक है, ‘गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ’

(समीक्षक जाहिद खान रंगकर्मी और टिप्पणीकार हैं)