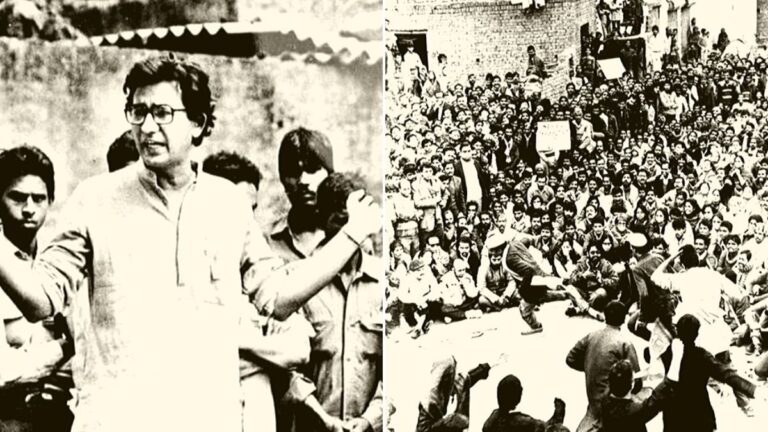

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबेरेशन (सीपीआई एमएल) यानि भाकपा माले के दिवंगत संस्थापक महासचिव विनोद मिश्र को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो जानते रहे उनमें से अधिकतर उन्हें शायद भूलते जा रहे हैं। वे 1975 से लेकर 1998 में अपने निधन तक पार्टी के महासचिव रहे थे। वह 1968 में क्रांतिकारी जीवन प्रारंभ करने से पहले पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मेधावी छात्र ते। उनको जान से मारने के लिए कई बार पुलिसिया हमले हुए थे।

वीएम के बाद दीपांकर भट्टाचार्य (डीबी) 1998 से ही लगातार सीपीआई (एमएल) महासचिव बने हुए हैं। वीएम की बनाई पार्टी उनके गुजर जाने पर कितना कम या ज्यादा और कैसे याद करती है ये वही जानें। लेकिन भारत में कम्युनिस्ट आंदोलनों के एक पुराने अध्येता और पेशेवर पत्रकार के बतौर हमारे अपने संस्मरण हैं जो आज इस मौके पर सार्वजनिक रूप से व्यक्त हो जाए तो मुनासिब ही होगा।

हम अपनी बात 18 दिसंबर, 1998 के उसी दिन के संस्मरण से शुरू कर रहे हैं जब उनका लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हुआ था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ आदि कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी सेहत की खबर देना हमारा पेशेवर दायित्व था। हम तब दिल्ली से किये तबादले पर लखनऊ में ही यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) के सीनियर रिपोर्टर के रूप में तैनात थे और उस अस्पताल के चक्कर लगा लेते थे। अस्पताल पहुँचने वालों में भाकपा माले के तत्कालीन उत्तर प्रदेश सचिव अखिलेन्द्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह, उनकी पत्नी शोभा सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय में आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के छात्र नेता रहे गोपाल राय (अब दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री) समेत पार्टी के कई अन्य नेता और आम सदस्य मित्रवत थे। जैसे ही खबर मिली कि वीएम गुजर गए तो बहुत दुख हुआ। हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे। हम दोनों दिल्ली और लखनऊ में कई बार लंबी बातचीत कर चुके थे।

हमने तत्काल अपनी न्यूज एजेंसी को वीएम के निधन की खबर फोन पर ही दे दी। तय किया कि अन्त्येष्टि आदि के अधिकृत विवरण मालूम करने के बाद लखनऊ में जीपीओ चौराहा से कुछ कदम आगे पार्क रोड पर बनी विधायक निवास कॉलोनी में राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक फ्लैट में अवस्थित अपने दफ्तर पहुँच कर विस्तृत रिपोर्ट खुद लिख कर फ़ाइल कर लेंगे।

अन्त्येष्टि

अखिलेन्द्र प्रताप सिंह जी ने पार्टी सेंट्रल कमेटी की अस्पताल परिसर में ही बुलाई गई आपात बैठक में भाग लेकर हम जैसे कारीबियों के पास पहुँच कर बताया कि वीएम का पार्थिव शरीर अन्त्येष्टि के लिए लखनऊ से दिल्ली ले जाया जाएगा। मुझे ये जानकर तनिक आश्चर्य हुआ। इसलिए तत्काल मुंह से ये सवाल निकल गया कि अन्त्येष्टि क्या यमुना तट पर राजघाट के अगल बगल होने से वीएम का स्टेटस भारत के सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता का हो जाएगा ? अखिलेन्द्र ये सवाल सुनते ही अपनी पार्टी के आला नेताओं के बीच वापस चले गए। वहाँ उपस्थित पत्रकारों में से कुछ ने मुझसे अपने सवाल की व्याख्या करने को कहा। हमने इतना ही कहा कि कुछ अन्य नेताओं के अलावा वीएम ने भी कोलकाता के अंग्रेजी दैनिक टेलीग्राफ में नई सहस्त्राब्दी का भारत का स्वप्न विषय पर एक परिचर्चा श्रृंखला में लिखित रूप ये उद्गार व्यक्त किये थे कि उनका सपना सीपीआई (एमएल) को भारत की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बनाना है।

अखिलेन्द्र जी ने कुछ देर बाद बताया कि उनकी पार्टी की सेंट्रल कमेटी की दोबारा हुई बैठक में वीएम की अन्त्येष्टि दिल्ली में करने का निर्णय बदल दिया गया है और अब शवयात्रा सड़क मार्ग से लखनऊ से पटना ले जाई जाएगी। हम समझ गए भाकपा माले ने अंततः महसूस कर लिया है कि शवयात्रा उसी राज्य बिहार ले जाना श्रेयस्कर होगा जो वीएम की कर्मभूमि थी और जहां 1970 के दशक के प्रारंभ में भोजपुर में किसानों मजदूरों के सशस्त्र संघर्ष के बाद उनकी नई कम्युनिस्ट पार्टी का अभ्युदय हुआ था। भोजपुर सशस्त्र संघर्ष में भूमिगत रूप से भाग लेने वाले प्रभुलाल पासवान ने भूमिगत जीवन छोड़ कर लखनऊ में बस जाने के बाद मुझे उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थीं।

सेंट्रल कमेटी

हाल के बरसों में भारत की किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी का किसी प्रश्न पर लिए निर्णय पर पुनर्विचार करने का ये शायद दूसरा मौका था। भाकपा माले ने अपना ही फैसला कुछेक घंटे में पलट दिया। ऐसा पहला मौका 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अटल बिहारी वाजपेई (अब दिवंगत) द्वारा बनाई सर्वप्रथम सरकार के 13 दिन में ही गिर जाने पर उत्पन्न अभूतपूर्व राजनीतिक परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (सीपीएम) के नेता ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने के सुझाव पर आया था।

पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और अन्य के इस सुझाव पर गैर-भाजपा और गैर-कांग्रेस दलों के मोर्चा की इस पेशकश पर लगभग सभी ऐसे राजनीतिक दल ही नहीं स्वयं ज्योति बसु और तत्कालीन माकपा महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत तक तैयार थे। पर यह हो नहीं सका। ज्योति बसु ने खुद बाद में इसे ऐतिहासिक भूल करार दिया। उनको प्रधानमन्त्री बनने से रोकने के माकपा केंद्रीय कमेटी के महज दो वोट के अंतर से लिए निर्णय को ‘प्रकाश करात लाइन’ कहा जाता है जो चुनावी गठबंधन की राजनीति में माहिर माने जाने वाले हरकिशन सिंह सुरजीत के गुजर जाने के बाद प्रकाश करात के नया महासचिव बनने पर और जोर पकड़ गया।

बहरहाल, जब शवयात्रा निकालने के लिए वीएम का शव भाड़ा पर लिए एक बस में रखने की तैयारी शुरू हुई तो हमने पार्टी कार्यकताओं को टोक कर कहा इसकी पट्टिका पर ‘लाश के वास्ते‘ लिखे शब्द फूलों दे ढँक दोगे तो बेहतर रहेगा। उन्होंने हमारी सलाह तुरंत मान ली। भाकपा माले के नेता आज भी ये कहते नहीं अघाते ऐसी बड़ी शवयात्रा 1970 के मध्य में बिहार के जबर्दस्त छात्र आंदोलन के प्रणेता रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिवा और किसी की नहीं निकली है। ये भाकपा माले का क्षुद्र दर्प है जिससे उन्हें भविष्य में बचना चाहिए। वीएम ने ये पार्टी शवयात्राएं निकालने के लिए नहीं बल्कि कम्युनिस्ट क्रांति के लिए निकाली थी और ये उनकी सीख का ही असर था कि भाकपा माले ने उनकी अन्त्येष्टि दिल्ली में करने का निर्णय बदल भी लिया।

संसदीय चुनावों में इंडियन पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) के बजाय भाकपा माले-लिबरेशन के खुद भाग लेने के औचित्य को इंगित कर हमने एक इंटरव्यू में वीएम पूछा था कि इससे उनकी पार्टी रूलिंग क्लास की अंतिम डिफेंस लाइन तो नहीं बन जाएगी? उन्होंने इसका कोई सीधा उत्तर नहीं दिया था और सिर्फ इतना कहा था: हमने क्रांति के लिए सशस्त्र का मार्ग छोड़ा नहीं है बल्कि सुरक्षित रखा है।

बाहरहाल, भाकपा माले-लिबरेशन कमोबेश अपनी पुरानी लाइन पर ही चल रही है। इसमें नया यही है कि पार्टी ने बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और झारखंड में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चुनावी हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 2019 के लोकसभा चुनाव के कुछ पहले राजद नेतृत्व और हेमंत सोरेन से भेंट कर चुनावी संभावनाएं टटोली थी।

भाकपा माले का चुनावी भटकाव

संसदीय चुनावों को लेकर भाकपा माले का ‘भटकाव’, अन्य दोनों बड़ी संसदीय कम्युनिस्ट पार्टियों से कमतर नहीं रहा है। भाकपा माले ने वीएम के नेतृत्व में नागभूषण पटनायक और अन्य कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा कायम वृहत्तर मोर्चा , इंडियन पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) से अलग रूप से चुनाव में भाग लेना शुरू किया था। दीपांकर भट्टाचार्य, आईपीएफ महासचिव रह चुके हैं। भाकपा माले को शुरुआती कुछ चुनावी सफलता मिली। उसने 1990 के दशक के आखिर में जनता दल से लालू प्रसाद यादव के विरोध में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार , दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस आदि के अलग होकर बनाई गई समता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन भी किया था। जब समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड के रूप में प्रादुर्भाव हुआ और वह भाजपा के दक्षिणपंथी गठबंधन , नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के संग हो गई तो उससे भाकपा माले ने चुनावी किनारा कर लिया। भाकपा माले का बिहार में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल और उसकी सरकारों के प्रति विरोध बना रहा।

दरअसल, संसदीय चुनावों को लेकर कम्युनिस्टों के बीच द्वंद्व हमेशा से रहा है। सीपीआई और उसके 1964 में विभाजन से बनी माकपा में शुरू से कांग्रेस को लेकर पारस्परिक-विरोधी रूख रहा है। माकपा ने 1960 के दशक के उत्तरार्ध में बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कुछेक राज्यों में गैर- कांग्रेस दलों की मिली-जुली संयुक्त विधायक दल (संविद) सरकारों से बाहर रहने का निर्णय किया था। माकपा का एक हिस्सा ऐसी सरकार में शामिल होने के पक्ष में था। माकपा नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं था। भाकपा ऐसी सरकार में, भाजपा के पूर्ववर्ती संस्करण, जनसंघ के भी साथ शामिल हो गई थी। भाकपा से माकपा का विभाजन मूलतः इसी मुद्दे पर हुआ कि अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस या अन्य का हाथ थाम राजसत्ता में दाखिल होने के पक्ष में था। जिस दूसरे हिस्से ने अलग होकर माकपा बनाई उसका मत था जब तक किसी सरकार को चलाने में मुख्य भूमिका नहीं मिले, उसमें शामिल नहीं होना चाहिए।

कम्युनिस्टों के राजनीतिक द्वंद्व की दूसरी बड़ी झलक इंदिरा गांधी सरकार के दौरान दिखी। तब भाकपा ने इंदिरा गांधी सरकार का समर्थन किया। माकपा ने उस सरकार के अधिनायकवादी राजकाज का विरोध किया। पर माकपा उस सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व में चले आंदोलन से अलग रही।

माकपा, निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल है। मौजूदा लोकसभा में इसके 9 और राज्यसभा में पांच सदस्य हैं। माकपा, केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा का नेतृत्व कर रही है। उसकी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी अर्से तक सरकार रही है। उसके जम्मू -कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ओडिसा आदि में भी कुछेक विधायक रहे हैं। उसने पहली बार 1967 के लोकसभा चुनाव में भाग लिया था। तब उसके 19 और भाकपा के 23 सांसद चुने गए। माकपा के सर्वाधिक 43 सांसद 2004 के लोकसभा चुनाव में चुने गए। तब उसने केंद्र में कांग्रेस के मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (यूपीए) की सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। बाद में उसने उस सरकार से अपना समर्थन भारत के अमरीका के साथ किये परमाणु ऊर्जा करार के विरोध में वापस ले लिया था। माकपा को 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं के 3.24 प्रतिशत के मत मिले थे।

भारत की तीनों बड़ी संसदीय कम्युनिस्ट पार्टियों ने 2018 में अपनी पार्टी -कांग्रेस में अगले आम चुनाव के लिए कुछ नई कार्यनीतियाँ तैयार की। लेकिन तीनों ने अपने पार्टी ‘कार्यक्रम’ लगभग यथावत रखे। ये कार्यनीतियां भारतीय जनता पार्टी की ‘फासीवादी’ प्रवृतियों के खिलाफ सीमित चुनावी परिप्रेक्ष्य के लिए बनाई हैं। उन्होंने अपने -अपने मौजूदा महासचिव को इस पद पर अगले कार्यकाल के लिए चुन लिया।

रांची के दिवंगत राजनीतिक अध्येता, उपेन्द्र प्रसाद सिंह के अनुसार सीपीआई , सीपीएम और सीपीआईएमएल लिबेरेशन भी क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी होने के अपने मूल कार्यक्रम से भटक गई है। वह संसदीय भूलभुलैया में फंस गई लगती है जिसके प्रति कम्युनिस्ट इटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस ने 1920 में अपनाई ‘लाईन’ के जरिये सबको सचेत कर दिया था।

माकपा की हैदराबाद में 18 से 22 अप्रैल तक 22 वीं पार्टी-कांग्रेस में निर्धारित चुनावी व्यूह-रचना में भाजपा की पराजय सुनिश्चित करने की ‘लाइन’ तय की गई। नई लाइन में कांग्रेस से चुनावी सम्बन्ध नहीं रखने की पहले की सख्त लाइन में संशोधन कर दिए गए हैं। माकपा के हर राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अलग- अलग चुनावी कार्यनीति बनाने की संभावना है। भाकपा महासचिव डी. राजा साफ कह चुके हैं कि देश के सबसे बड़े विपक्षी दल, कांग्रेस के साथ आपसी समझ विकसित किये बिना भाजपा –विरोधी मतदाताओं में भरोसा पैदा करना संभव नहीं होगा। उनके अनुसार गुजरात,राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस ही प्रमुख विपक्षी ताकत है। उससे वाम दलों और अन्य लोकतांत्रिक ताकतों को भी आपसी समझ कायम करना ही चाहिए।

गौरतलब है कि संसदीय कम्युनिस्ट पार्टियों की लोकसभा चुनाव 2019 में जबर्दस्त हार हुई। निर्वाचन आयोग से पंजीकृत इन पार्टियों ने केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तेलँगना, बिहार और झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में एक सौ से अधिक सीटों पर प्रत्याशी खड़े किये थे। पर सिर्फ पांच जीत सके जिनमें से भी चार तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के साथ गठबंधन की बदौलत हाथ आई।

केरल में सत्तारूढ़ ‘लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ‘ (एलडीएफ) की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) सिर्फ एक सीट जीत सकी। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बरसों सत्ता में रही कम्युनिस्ट पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और तब भारतीय कम्म्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे, कन्हैया कुमार भी बिहार की बेगुसराय सीट पर बुरी तरह हार गए जिसे कम्युनिस्ट भारत का लेलिनग्राद, स्टालिनग्राद तक कहते रहे हैं। स्वतंत्र भारत में कम्युनिस्टों की यह सबसे बुरी चुनावी हार थी। कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।

प्रथम चुनाव 1952

कम्युनिस्टों ने चुनावों में जोर-आजमाईश स्वतंत्र भारत के 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 की लम्बी अवधि में हुए सर्वप्रथम चुनाव से ही शुरू कर दी थी। तब सीपीआई यानि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन नहीं हुआ था। चुनावी राजनीति में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा असर कम्युनिस्टों का था। तब चुनाव मैदान में 48 कम्युनिस्ट उतरे थे जिनमें 16 निर्वाचित हुए। इनमें से आठ तत्कालीन मद्रास राज्य से जीते थे। मद्रास राज्य का बाद में पुनर्गठन किया गया। बहरहाल तब सीपीआई को कांग्रेस के 45 फीसद वोट की तुलना में 3.3 प्रतिशत वोट ही मिले। पर ये वोट शेयर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सियासी अंग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्ववर्ती अवतार , भारतीय जनसंघ के 3.1 प्रतिशत वोट से कुछ ज्यादा ही थे।

जनसंघ के 94 प्रत्याशियों में से तीन ही चुने गए थे। 1957 में दूसरे आम चुनाव में सीपीआई को 8.9 फीसद वोट मिले और उसके 110 उम्मीदवारों में से 27 जीते। 1962 के आम चुनाव में कम्युनिस्टों का मत प्रतिशत बढ़कर 9.9 प्रतिशत हो गया और उसकी जीती सीटें भी बढ़ कर 29 हो गईं जिनमे 9 बंगाल और 8 आंध्र की थीं। 1967 के आम चुनाव से कुछ पहले सीपीआई के विभाजन से नई बनी पार्टी, सीपीएम ने भी उस चुनाव में भाग लिया। तब सीपीआई ने 5 फीसद वोट शेयर से 23 सीटें और सीपीएम ने 4.4 प्रतिशत वोट हासिल कर 19 सीटें जीती। सीपीएम के निर्वाचित सांसदों में सबसे ज्यादा 9 केरल के थे।

सर्वाधिक सफलता

कम्युनिस्ट पार्टियों को सर्वाधिक सफलता लोकसभा चुनाव 2004 में मिली थी जब उनके कुल 59 सांसद चुने गए। इनमें से सीपीएम के 44 लोकसभा सदस्य थे। उस चुनाव के बाद सीपीएम के ही सोमनाथ चटर्जी लोकसभा स्पीकर चुने गए थे। ऐसा कांग्रेस के यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (यूपीए) को सरकार बनाने के लिए सीपीएम द्वारा बाहर से दिए समर्थन के एवज में हुआ था। वामपंथी दलों ने यूपीए-1 की मनमोहन सिंह सरकार को दिया बाहर से दिया समर्थन बाद में उसके अमेरिका से किये परमाणु करार के विरोध में वापस ले लिया। पर यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार सत्ता में बने रहने में कामयाब रही। सीपीएम के कहने पर भी सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं दिया।

लोकसभा चुनाव 2009 में कुल 24 कम्युनिस्ट ही चुने गए जिनमें सीपीएम के 16 थे। लोकसभा चुनाव 2014 में केवल 10 कम्युनिस्ट जीत सके जिनमें सीपीएम के 9 थे। 2019 के चुनाव में सीपीएम के तीन ही लोक सभा सदस्य चुने गए।

वीएम के वैवाहिक जीवन को लेकर विवाद रहे हैं जिनके बारे में हमारा अब कुछ भी लिखना मुनासिब नहीं होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एवं अप्रतिम मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता दिवंगत चितरंजन सिंह हमारे गहरे मित्र थे। खुद चितरंजन सिंह अंतिम समय तक सीपीआई (एमएल) के सदस्य बने रहे। ये तय सी बात है कि वीएम भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के राइजिंग स्टार थे। उनका निधन अत्यधिक धूम्रपान से हुआ कहा बताया जाता है। उन्होंने खुद हमसे कहा था कि प्रकाश करात ने तो अपने आला नेताओं के निर्देश पर धूम्रपान छोड़ दी पर वह सिगरेट पीनी नहीं बंद कर सके हैं।

(सीपी झा लेखक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)