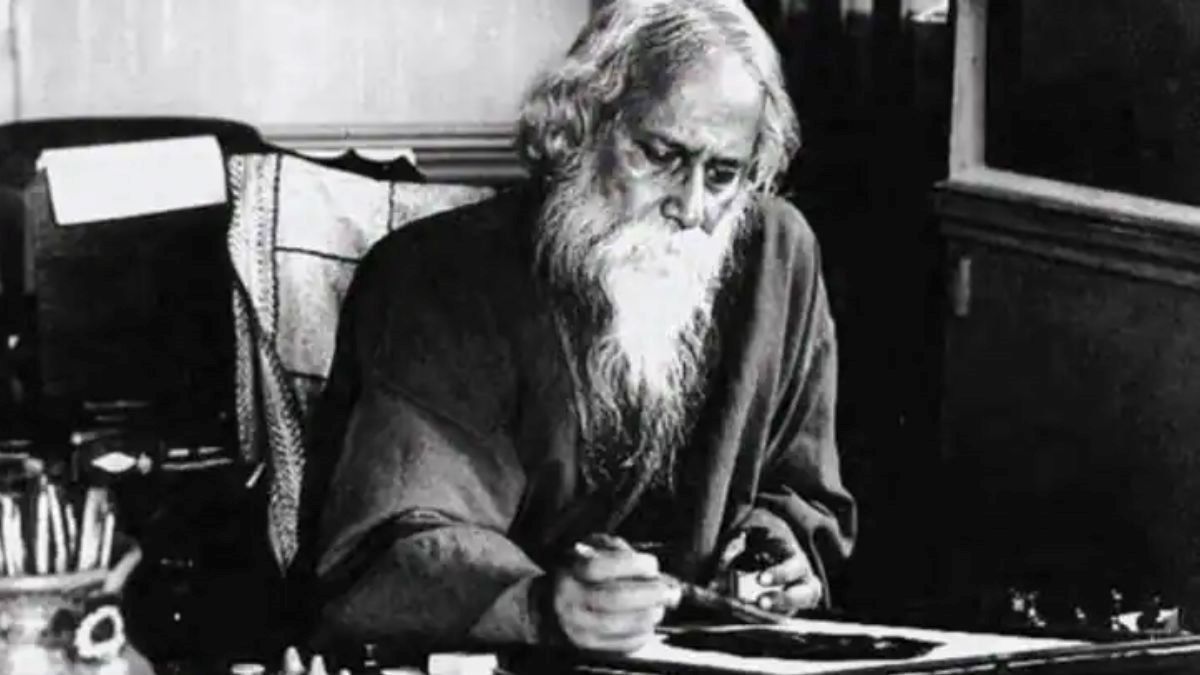

गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर उन भारतीय साहित्यकारों में से एक थे, जिन्होंने न सिर्फ़ दुनिया भर के महत्वपूर्ण साहित्य को पढ़ा था, बल्कि उनके महान साहित्यकारों से व्यक्तिगत संबंध भी थे। उस दौर में दुनिया भर में चल रहे साम्राज्यवाद-विरोधी, फ़ासिस्ट-विरोधी आंदोलनों से उनका सीधा जुड़ाव था।

साल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के बाद 19 से 23 जून, 1936 को लंदन में जब अंतर्राष्ट्रीय लेखक संघ का सम्मेलन आयोजित हुआ, तो ‘अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ’ ने वहां अपना एक संदेश भेजा। जिस पर प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, नंदलाल बोस, पं. जवाहरलाल नेहरू और मुल्क के मशहूर अदीबों, दानिश्वरों के अलावा रबीन्द्रनाथ टैगोर ने भी सिग्नेचर किये थे। यही पैग़ाम बाद में सितम्बर,1936 में ब्रुसेल्स में आयोजित शांति निकेतन को भी भेजा गया।

इस पैग़ाम में वाजे़ह तौर पर यह लिखा था,‘‘आज विश्व युद्ध का प्रेम दुनिया को दहशत में डाल रहा है। फ़ासिस्ट तानाशाही ने दुनिया के सामने रोटी की जगह बंदूक, और सांस्कृतिक अवसर की जगह साम्राज्य-निर्माण का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। और इस तरह अपनी असलियत ज़ाहिर की है। अबीसीनिया को क़ब्जे़ में करने के लिए जो तरीक़े अपनाये गये, उससे विवेक एवं सभ्यता में आस्था को पोषित करने वाले सभी लोगों को गहरा धक्का लगा है।

बड़ी साम्राज्यवादी ताक़तों के बीच की होड़ और अंतर्विरोध, असभ्य अंध राष्ट्रवादी भावनाओं का जान-बूझकर किया गया उद्दीपन, तीव्र गति से पुनर्शस्त्रीकरण ये सब कतिपय अपशकुन हैं, उस स्थिति के जिसमें आज हम लिप्त हैं। हम अपनी ओर से और अपने देशवासियों की ओर से अन्य देशों के जनगण के स्वर में स्वर मिलाकर, यह घोषणा करते हैं कि हमें युद्ध से नफ़रत है। हम इससे बचना चाहते हैं और हमें युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है।

हम साम्राज्यवादी युद्ध में भारत की भागीदारी के विरोध में हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आगामी युद्ध में सभ्यता का भविष्य दांव पर रहेगा।’’ (पेज-42, ‘कुछ सुखद स्मृतियां’, अली सरदार जाफ़री, स्मारिका प्रगतिशील लेखक संघ, 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन गोदरगावां, अप्रैल 2008)

दिसम्बर 1938 में प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के लिए तय हुआ कि इसकी अध्यक्षता गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर ही करें। लेकिन अफ़सोस! अपनी ख़राब सेहत की परेशानियों की वजह से वे इसमें शामिल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने बांग्ला में लिखा अपना उद्घाटन भाषण संगठन को भेज दिया। जो कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया।

मुल्कराज आनंद ने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की। टैगोर अपना यह बांग्ला भाषण अंग्रेज़ी में लिख दें, इस बात की इल्तिजा करने के लिए तरक़्क़ी-पसंद तहरीक के दो अहम सुतून अंग्रेज़ी के बड़े राइटर डॉ. मुल्कराज आनंद और शायर-दानिश्वर अली सरदार जाफ़री दोनों कलकत्ता से शांति निकेतन (बोलपुर) पहुंचे।

इस पहली मुलाक़ात के दौरान डॉ. मुल्कराज आनंद ने जब स्पेन के गृह-युद्ध और फ़ासीवादी बर्बरता से स्पेन के खंदकों में जूझ रहे साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के अंतरराष्ट्रीय ब्रिगेड की चर्चा की, तो इस पर टैगोर की क्या प्रतिक्रिया थी, इसका ज़िक्र करते हुए सरदार जाफ़री ने लिखा है, ‘‘उनका अन्तर भावनात्मक विक्षोभ से भरा था।…..टैगोर को इसका पता था, पर वे किसी प्रत्यक्षदर्शी विवरण को सुनना चाहते थे।

दुनिया की स्थिति के पर्यवेक्षण तथा मानवता की नियति, विश्व शांति आंदोलन में भारत की भूमिका की बाबत टैगोर की विवेकपूर्ण अभ्युक्तियों के क्रम में जवाहरलाल नेहरू का नाम बार-बार आया, जिनके लिए स्वतंत्रता तथा शांति अविभाज्य थे। टैगोर ने संवेदनशील स्वर में लोर्का तथा उसके निर्दोष अंतःकरण की चर्चा की, जिसे फ़ासीवादी बर्बरता ने क्षत-विक्षत किया था।’’ (पेज-43, ‘कुछ सुखद स्मृतियां’, अली सरदार जाफ़री, स्मारिका प्रगतिशील लेखक संघ, 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन गोदरगावां, अप्रैल 2008)

प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य सज्जाद ज़हीर ने अपनी किताब ‘रौशनाई तरक़्क़ीपसंद तहरीक की यादें’ में टैगोर की शख़्सियत, विचारधारा और सोच के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है, ‘‘उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी के शुरुआती दौर के हर बड़े भारतीय मनीषी और कलाकार की तरह टैगोर की वैचारिकता में भी अनेक अंतर्विरोधी विशेषताएं थीं।

कुछ विशेषताओं का संबंध प्रगतिशील प्रवृतियों से था और कुछ विशेषताएं अपने समय और परिवेश की कमियां और ख़ामियां लिए हुई थीं। लेकिन असाधारण रूप से महान कलात्मक क्षमताओं के धनी होने की हैसियत से टैगोर ने अपनी बेहतरीन रचनाओं में अपने राष्ट्र, विशेष रूप से बंगाली जाति के तद्युगीन श्रेष्ठतम भावों को अत्यंत प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्ति दी। जिसके कारण वे समूचे राष्ट्र के गायक और चित्रकार हो गये।

और फिर मुद्दतों तक लोग उनकी ज़बान और लहजे में बोलने लगे। गो कि उनकी चिंतनधारा राष्ट्र के आधुनिकतम जन-आंदोलनों की अपेक्षाओं से एकमेक न थी। लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी श्रेष्ठ कलात्मक प्रतिभा के कारण वे ख़ुद इस कमी को किसी क़दर महसूस करने लगे थे।’’ (पेज-147, 148)

इस मुलाक़ात के आख़िर में सज्जाद ज़हीर ने मुख़्तसर में गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर को तरक़्क़ी-पसंद अदबी तहरीक के मक़सद बयान किए और इसके बारे में उनकी राय और नसीहत पूछी, तो उन्होंने तहरीक के साथ सहयोग और हमदर्दी का इज़हार किया। जब उर्दू-हिन्दी झगड़े का मसला सामने आया, तो उनका रद्दे अमल कुछ इस तरह से था, ‘‘मेरी समझ में यह उर्दू और हिन्दी का झगड़ा नहीं आता। आख़िर तुम लोग एक ज़बान बोलते हो, उसे जो भी चाहो, नाम दे लो। और अगर तुम अपनी बात अवाम को समझाना चाहते हो और उनके लिए लिखना चाहते हो, तो फिर तो फ़र्क और भी कम हो जाता है।’’ (किताब : रौशनाई तरक़्क़ीपसंद तहरीक की यादें’, सज्जाद ज़हीर, पेज-149, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)

‘प्रगतिशील लेखक संघ’ की कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में टैगोर ने जो पैग़ाम नौजवानों अदीबों के नाम भेजा, उसकी जदीद अदब की तारीख़ में बड़ी अहमियत है। इस पैग़ाम से एक तरफ़ तो तरक़्क़ी-पसंद अदबी तहरीक को ऐसे अज़ीम शायर का समर्थन हासिल हुआ, जिसकी शोहरत अंतरराष्ट्रीय थी। दूसरे ये कि टैगोर ने जिन ख़यायात का इज़हार किया था, उससे पता चलता है कि ख़ुद उनके अदबी और कलात्मक नज़रियात में कितना बड़ा इंक़लाब हो चुका था।

‘‘साहित्य के सृजन में तन्हाई जितनी मुफ़ीद है, उतनी कारगर भी है”। ये सच है कि तन्हाई में अदीब अपने आत्म से मुलाक़ात करता है। अध्ययन और निरीक्षण का असल आशय वहां मिलता है, और ध्यान बंटाने के लिए किसी क़िस्म की चीख़-पुकार वहां नहीं होती। इस वजह से आतुरता मेरी स्वभाव की त्रासदी बन गई है। लेकिन ये भी एक हक़ीक़त है कि समाज से अलग-थलग रहने वाला अदीब मानव जाति से परिचित नहीं हो सकता। बहुत से लोगों से मिलकर जो तजुर्बा हासिल होता है, अलग रहकर अदीब उससे महरूम हो जाता है। समाज को जानने-पहचानने के लिए और उसकी तरक़्क़ी की राह पता देने के लिए अनिवार्य है कि हम समाज की नब्ज पर हाथ रखें और उसके दिल की धड़कनों को सुनें।

ये उसी वक़्त मुमकिन है कि जब हम इंसानियत के हमदर्द और हमदम हो जाएं। इंसान की रूह को सिर्फ़ इसी सूरत में पहचान सकते हैं। अदब और इंसानियत जब आपस में एक-दूसरे के दोस्त हो जाएंगे। तो अवाम से वाक़िफ़ अदीब को मुस्तक़बिल की अस्ल राह मिलेगी। और फिर वो समझेंगे कि बेदारी का सुर क्या है ? और ज़माना किस नग़्में को सुनने के लिए बेचैन है। उस वक़्त उन्हें अवाम के जज़्बात का इल्म होगा। ज़ाहिर है कि अवाम से अलग रहकर, हम दुःख से अजनबी रह जाएंगे।

अदीबों को इंसानों से मिल-जुलकर उन्हें पहचानना है। मेरी तरह एकांतवासी रहकर, उनका काम नहीं चल सकता। लंबे समय तक समाज से अलग रहकर, अपनी तपस्या में मैंने जो बहुत बड़ी ग़लती की है, अब उसे समझ गया हूं और यही वजह है कि ये नसीहत कर रहा हूं। मेरे शऊर का तक़ाज़ा है कि इंसानियत और समाज से मुहब्बत करना चाहिए। अगर अदब इंसानियत से हम-आहंग न हो, तो वो नाकाम और नामुराद रहेगा। ये हक़ीक़त मेरे दिल में सच्चाई के चिराग़ की तरह रौशन है। और कोई दलील उसे बुझा नहीं सकती। आज हमारा मुल्क एक विस्तृत रेगिस्थान है।

जिसमें संपन्नता और ज़िंदगी का नाम-ओ-निशान नहीं है। मुल्क का ज़र्रा-ज़र्रा दुःख की तस्वीर बना हुआ है। हमें इन मुसीबतों और कठिनाइयों को मिटाना है। और नये सिरे से ज़िंदगी के चमन में पानी देना है। अदीब का फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि मुल्क में नई ज़िंदगी की रूह फूंके। बेदारी और जोश के गीत गाये। हर इंसान को उम्मीद और ख़ुशी का पैग़ाम सुनाए। और किसी को नाउम्मीद और नाकाम ना होने दे।

मुल्क और क़ौम की इसी अभिलाषा को व्यक्तिगत सम्मान पर वरीयता देने का जज़्बा हर बड़े-छोटे में पैदा करना अदीब का बुनियादी फ़र्ज़ होना चाहिए। क़ौम, समाज और अदब की सलामती की सौगंध जब तक हर इंसान न खायेगा, उस वक़्त तक दुनिया का मुस्तक़बिल रौशन नहीं हो सकता। अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें पहले अपनी संपत्ति खुले हाथों लुटानी होगी। और फिर कहीं तुम इस क़ाबिल होगे कि दुनिया के किसी मुआवजे़ की तमन्ना करो।

लेकिन अपने को मिटाने में जो लुल्फ़ है, उससे तुम महरूम न रह जाओ। याद रखो साहित्य का सृजन बड़े ज़ोख़िम का काम है। हक़ और ख़ूबसूरती की तलाश करना है, तो पहले अहंकार की केंचुली उतार दो। कली की तरह सख़्त डंठल से बाहर निकलने की मंज़िल तय करो। फिर देखो कि हवा कितनी साफ़ है, रौशनी कितनी सुहानी है और पानी कितना साफ़ है।’’ (‘नया अदब’ जनवरी-फरवरी 1941)

गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की यह तक़रीर बतलाती है कि अपने आख़िरी समय में साहित्य के बारे में उनके विचार बदलने लगे थे। नये दौर की ज़रूरतों को समझते हुए, वे नये क़िस्म की कला की अपेक्षाओं को महसूस करने लगे थे। टैगोर का स्पष्ट मानना था, साहित्यकार यदि समाज में बदलाव करना चाहते हैं, तो उन्हें अवाम की ज़िंदगी से जुड़ना होगा। उनके संघर्षों में शामिल होना होगा। चाहे इसके लिए उसे अपने शारीरिक सुख-सुविधाओं की क़ुर्बानी ही क्यों न देना पड़े।

तरक़्क़ी-पसंद अदबी तहरीक से रबीन्द्रनाथ टैगोर की गहरी वाबस्तगी थी। और यदि उनके साहित्य का अच्छी तरह से अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि उनके साहित्य सृजन की असली ताक़त और ख़ूबसूरती उनकी आज़ादी हासिल करने के शऊर, इंसान-दोस्ती और हक़ीक़त निगारी में पैवस्त है।

(ज़ाहिद ख़ान लेखक एवं साहित्यकार हैं।)