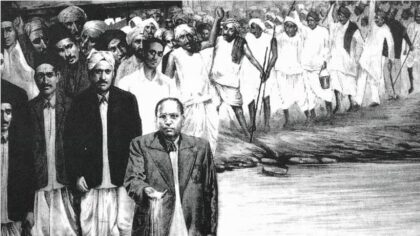

डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म समाज के अत्यंत दबे हुए वर्ग में हुआ। उनके मन में ज्ञान की तीव्र लालसा और अन्याय के प्रतिकार की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने यश के अनेक शिखर जीते और अपने उदाहरण से उन्होंने जन्म, वर्ण और जाति की श्रेष्ठता की मान्यताओं को ध्वस्त किया।

वे रामजी अंबेडकर की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनकी महार जाति के लोगों को सेना में भर्ती करने की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, जिससे अंबेडकर जी के पूर्वजों को सेना में प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा नौकरी करने का अवसर मिला। सन् 1892 में यह भर्ती अचानक बंद हो गई। उस समय अंबेडकर एक वर्ष के थे। उनके पिता सूबेदार मेजर के पद तक पहुँचे थे। जिस वर्ष अंबेडकर का जन्म हुआ, उसी वर्ष वे सेवानिवृत्त हुए।

शिक्षा प्राप्त करने में आंबेडकर को बहुत अपमान सहना पड़ा, लेकिन वे अपने संकल्प से डिगे नहीं। सन् 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास किया। अंबेडकर ने अपने स्कूल जीवन के कष्टों का विवरण अपने संस्मरणों में इस प्रकार किया है: “मेरे स्कूल में एक मराठा जाति की स्त्री नौकरानी थी। वह स्वयं अशिक्षित थी, लेकिन छुआछूत मानती थी। वह मुझे छूने से बचती थी। मुझे याद है कि एक दिन मुझे बहुत प्यास लगी थी। नल को छूने की अनुमति नहीं थी। मैंने मास्टर जी से कहा कि मुझे पानी चाहिए। उन्होंने चपरासी को आवाज देकर नल खोलने को कहा। चपरासी ने नल खोला और तब मैंने पानी पिया। यदि चपरासी अनुपस्थित होता, तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता। घर जाकर ही प्यास बुझती।”

इन सभी बाधाओं को पार कर अंबेडकर ने एकाग्र मन से अपनी शिक्षा पूरी की। उनके मन में यह विश्वास था कि शिक्षा से ही दलित वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को अवसर मिलेगा और उनके प्रगति के द्वार खुलेंगे। ज्ञान प्राप्त किए बिना सत्ता नहीं मिलेगी-इस विचार पर वे सारी उम्र दृढ़ रहे।

अंबेडकर के विचार और कृतित्व को समझने के लिए उनकी परस्पर विरोधी प्रेरणाओं को लक्ष्य में रखना होगा। एक तरफ उन्हें सामाजिक विषमता और अन्याय के खिलाफ लड़ना था। दूसरी तरफ वे सच्चे अर्थों में भारतीय थे। हिंदू समाज से उन्हें तथा उनकी जाति को केवल उपेक्षा मिली थी, किंतु इसके बावजूद नाजुक क्षणों में उनका देश प्रेम अप्रत्याशित रूप से प्रकट हो जाता था।

उनकी दो इच्छाएँ थीं-भारत महान बने और सामाजिक अन्याय समाप्त हो। इन दो इच्छाओं के बीच एक सतत एवं सर्जनात्मक तनाव उनमें दिखाई देता था। साइमन कमीशन के समक्ष बयान हो या गोलमेज सम्मेलन में भाषण, अनुसूचित जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व देने के सवाल को छोड़कर किसी भी अन्य सवाल पर अंबेडकर का राष्ट्र प्रेम किसी भी बड़े देशभक्त नेता से कम नहीं था। अंग्रेजों की दोषपूर्ण संघ राज्य योजना के वे विरुद्ध थे और चाहते थे कि केंद्र में सत्ता-हस्तांतरण हो तथा भारतीय रियासतों के प्रशासन का लोकतंत्रीकरण किया जाए।

4 अप्रैल, 1938 को कर्नाटक के लिए अलग प्रांत के निर्माण के प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने बंबई विधानसभा में क्षेत्रवाद और प्रांतवाद की संकुचित धारणाओं की कटु निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि हम सब भारतीय हैं-इस भावना का निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए: “मुझे अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू अथवा मुसलमान। मुझे यह स्वीकार नहीं है। धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की प्रतिस्पर्धी निष्ठा के रहते हुए भारतीयता के प्रति निष्ठा नहीं पनप सकती। मैं चाहता हूँ कि लोग पहले भी भारतीय हों और अंत तक भारतीय रहें, भारतीय के अलावा कुछ नहीं।”

अंबेडकर के अंतःकरण से निकले ये शब्द बड़े-बड़े राष्ट्रवादियों में भी पाना कठिन है और यह उनकी राष्ट्रीय निष्ठा की सशक्त अभिव्यक्ति थी।

(नीरज कुमार टिप्पणीकार हैं)