शहरयार की लिखी गजल इस तरह है- ‘जुस्तुजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने / इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने’। पुरातत्व का मसला भी कुछ इसी तरह का है। मार्टिमर व्हीलर ने लिखा है- ‘उत्खनन के गलत तरीके अनेक हैं, सही एक भी नहीं’। उनके इस कथन का अर्थ कतई यह नहीं है कि आने वाली पीढ़ियां वर्तमान से नहीं सीखती हैं। वे जरूर सीखती हैं लेकिन उत्खनन से प्राप्त अनुभव तब तक एक नियम में नहीं ढल पाते जब तक पाये जाने वाले तथ्य एकरूपता और इतिहास में ढलने की स्थिति में न आ जायें।

भारत जैसे देश में जितनी तरह की सांस्कृतिक विविधता है, उसका अतीत, जो धरती की धूल-मिट्टी में दफ्न तथ्यों को खोजकर निकालना ही काफी नहीं है, उसके तथ्यों को क्रमवार रखना भी एक बड़ी चुनौती है। यहां धरती पर बना सबसे नया पहाड़ हिमालय था, जो शुरू में उष्ण-आर्द्र मौसम से भरा हुआ था और खूब बारिश से भीग रहा था। यह निरन्तर ऊपर की ओर उठ रहा था और अपनी जद को बढ़ाते हुए अरावली तक ले आया। विशाल नदियों के साथ जंगलों की विशाल संरचना से शिवालिक की पहाड़ियां भर गईं, जिसमें होमों सेपियन्स की पूर्व मानवाभ जातियां रह रही थीं।

जैसे ही मौसम में शुष्कता आई और ऊपर की चोटियां बर्फ से जमने लगीं, हिम का असर नीचे तक आया। जानवर से लेकर मानवाभ मानुष वहां से नीचे और अन्य अनुकूल दिशाओं में गया। इसके निशान रोपड़ से लेकर नर्मदा घाटियों तक फैले हुए हैं। दूसरी ओर इसके निशान जावा की गुफाओं तक में मिलते हैं। यह हमारा आदिम दौर था, जिस पर हमने, भारतीय पुरातत्व ने बहुत काम किया है। हम दावा तो करते हैं हमारा इतिहास लाखों साल का है, लेकिन उसकी तलाश हमने कितनी की है और कितने तथ्य खोजे हैं।

इसके बाद एक दूसरा दौर आता है। होमो सेपियन्स-सेपियन्स यानी आज का आधुनिक इंसान, जो हम हैं वह अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप और रूस के पूर्वी हिस्से के घास के मैदानों की ओर बढ़ता है। यह एक दूसरा रास्ता लेता है और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया की ओर जाता है। इसकी गति काफी तेज थी। दुनिया का तापमान स्थिर हो रहा था, कुछ हिस्से अब शुष्क और उजाड़ हो रहे थे वहीं कुछ हिस्से बर्फ से ढक रहे थे। लेकिन बहुत सा हिस्सा इंसान के रहने के लिए उपयुक्त बन रहा था।

भारत में शिवालिक में बहने वाली एकमात्र नदी ब्रम्हपुत्र जो सीधे सिंध में गिर रही थी, वह टूट चुकी थी और इसमें दो प्रमुख नदियां गंगा और यमुना मध्य के मैदानों में उतरने लगी थीं। ये रास्ता बदलते हुए अपनी सहायक नदियों से उपजाऊ जमीन तैयार कर रही थीं। इंसान गतिमान था। वह विभिन्न दिशाओं से आकर एक दूसरे के साथ मिल भी रहा था और बिखर भी रहा था, एकल रास्ते पर भी जा रहा था और विभाजित होते हुए कई दिशाओं से होते हुए अनुकूल जगहों पर बस रहा था। वह अपने साथ भाषा, जीवन जीने के लिए उपयोग में लाए जा रहे औजार, रहने के तरीके आदि का एक निशान छोड़ते हुए विकसित हुआ। ये जो निशान हैं, उसे संस्कृति कहते हैं।

भारत के उत्तर-पश्चिम में यह हिस्सा एक के ऊपर एक स्तरीकृत होता रहा और इन संस्तरों को संस्कृति का नाम दिया गया। यह सिर्फ एक संस्कृति नहीं है, संस्कृतियों का समूह है जो एक दूसरे पर लदी हुई नहीं है। वे एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से सीखते हुए भारत के अंदर की तरफ बढ़ती गई हैं।

ऐसा ही पूरब की तरफ हुआ। इंडोनेशिया और पूर्वी एशिया से आने वाले जनसमूहों की अपनी संस्कृति थी। ये भी कई संस्तरों को बनाते हुए आये। इन दोनों संस्कृतियों से आने वालों के बीच खाद्य एक विभाजक रेखा की तरह थी। यह विभाजक नहीं थी, इस मानक से हम पहचान सकते हैं कि खाद्य के आधार पर दो संस्कृतियां कहां आकर मिलते हुए एक नये खाद्य समाज का निर्माण किया। पूरब से चावल आ रहा था, जिसके निशान गोरखपुर से लेकर भागलपुर और बंगाल की ओर मिलते हैं। पश्चिम से आने वाली संस्कृति में आदिम किस्म के जौ, गेहूं आदि मिलते हैं।

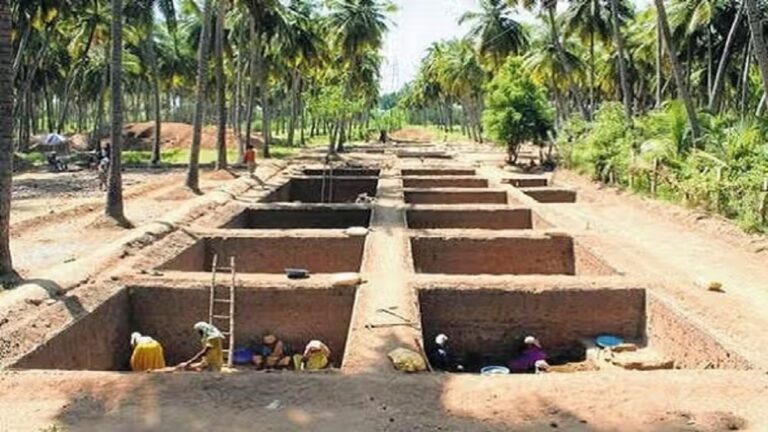

पुरातत्व शास्त्रियों का सारा जोर पश्चिम की ओर खुदाई और उससे मिलने वाली संस्कृति की व्याख्या में फंस गया। लेकिन पूरब छूटा रहा और अब भी छूटा है। जबकि संस्कृतियों की प्राचीनता, भोजन और रहने, बर्तन के उपयोग आदि के अवशेष पूरब में मिलते रहे हैं। बहुत से टीले, उत्खनन के इंतजार में खत्म हो गये। लेकिन पुरातत्व का ज्यादा जोर पश्चिम की ओर रहा।

पुरातत्व की आरम्भिक खोजें स्मारकों के संदर्भ में थीं और निश्चित ही इस उम्मीद में भी खोजें हुईं कि जिससे अंग्रेज अफसरों को कुछ सोना मिल सके। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज भी अचानक ही हो गई। यह कोई योजनाबद्ध तलाश नहीं थी। इसका एक बड़ा कारण अंग्रेजों और जर्मन चिंतकों की इतिहास दृष्टि थी। वे आर्यों की तलाश कर रहे थे।

वे भाषा के आधार पर सुनिश्चत कर चुके थे कि आर्य यूरोप के निचले हिस्से से होकर भारत आये हैं, तो यह रास्ता पश्चिम का होगा। वे पश्चिम में आर्यों के निशान खोज रहे थे। वे एक ऐसी बीमारी भी बो रहे थे जिसकी उपज में कई कथित राष्ट्रवादी सामने आये। वे किताब लेकर आर्यों के निशान खोज रहे थे और खुदाई में मिले तथ्यों में यदि एक भी निशान उस किताबों से मिल गये, तो उस संस्कृति को आर्य संस्कृति कहने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई।

हड़प्पा की संस्कृति आर्य संस्कृति से मेल नहीं खाती थी। यह एक ऐसी विभाजक रेखा हो गई जिसके पीछे आर्य संस्कृति जा नहीं सकती थी। इस विभाजक रेखा को इस तरफ लाने का अर्थ था ठोस इतिहास में घुसना। इसमें से होकर पुराण, महाकाव्य और ग्रंथों की काव्यात्मक उड़ान का गुजरना एक कष्टकारक काम था।

इतिहास की लाखों साल की उड़ान भरने का दंभ भरने के दावे जब ईसा के दो हजार वर्ष पूर्व तक जाकर दम तोड़ने लगे, तब उनके सामने एक ही रास्ता था, इस दावेदारी को बनाये रखना और यह कहना कि आर्य भारत में ही जन्मे थे। इससे यह उड़ान और भी दूर जा सकती थी। इसके लिए पुरातत्व की किसी नई अवधारणा को नहीं गढ़ा गया। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। पश्चिम में क्लासिकी पुरातत्व की धारणा मजबूत थी।

पुरातत्व की क्लासिक अवधारणा किताबों के सहारे इतिहास और संस्कृति की खोज करती है। भारत में पुरातत्व की ठोस जमीन तैयार करने वाले कनिंघम ने भी इसका सहारा लिया था और उन्होंने ह्वेनसांग की पुस्तक के सहारे इतिहास की उन जगहों को तलाशा। कुछ-कुछ इसी तरह का सहारा प्रसिद्ध इतिहासकार डी.डी. कोसांबी ने भी लिया। हालांकि उन्होंने मुख्यतः संस्कृतियों के निशान, व्यापार के पुराने रास्तों आदि को मुख्य आधार बनाया था।

हमारे कुछ इतिहासकार जो ‘आर्य इतिहास’ की तलाश कर रहे थे, रामायण और महाभारत को आधार बनाकर इस संस्कृति की तलाश में जुट गये। ऐसी तलाश में होने वाली खुदाइयां 90 साल से अधिक दूरी तय कर चुकी हैं। इन खुदाइयों से जिन संस्कृति को तलाश लेने का दावा किया गया, उसने समस्या हल करने की बजाए विवाद को ज्यादा जन्म दिया। लेकिन इससे भी अधिक समस्या तब पैदा होती है, जब इस संस्कृति की खोज में मिलने वाली दूसरी संस्कृतियों की चर्चा दब जाती है, या नहीं होती है।

मसलन, पुराना किला में हो रही खुदाई के दौरान मौर्य काल के कुएं और कुषाणकाल के ईंटों के समूह मिले। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मथुरा, दिल्ली, पेशावर और तक्षशिला तक कुषाण काल का विस्तार था। यदि कोई तथ्य मिल रहा है, तो उस संदर्भ में चर्चा क्यों नहीं की गई। इसी तरह से मौर्य कालीन अवशेष का मिलना यह दिखाता है मौर्य काल का विस्तार दिल्ली, हरियाणा की ओर था। इसमें ह्वेनसांग के यात्रा वृतातों को जोड़ दें, तो मौर्यकालीन संस्कृति का फैलाव भारतीय उपमहाद्वीप तक फैलता हुआ दिखता है।

यदि हम संस्कृति को एक महान अतीत की तरह देखते हैं, तब मौर्य कालीन संस्कृति की महानता को पुराना किले में मिले अवशेष से क्यों नहीं जोड़ते? क्यों नहीं इस संदर्भ में अखबारों और चैनलों पर चर्चा होती है? क्यों हम एक न मिले अवशेषों की आकांक्षा बनाये हुए इस चर्चा में मशगूल हैं कि यहां दफ्न महाभारत के अवशेष मिले या नहीं?

पुरातनता एक अच्छी बात है। लेकिन इतिहास वह प्रमाण है, जिन ठोस रास्तों से बढ़ते हुए हम यहां तक आये हैं। इतिहास पुरातनता के साथ संवाद बनाते हुए अपने रास्तों को और पीछे की ओर ले जाता है। यह काम उत्खनन, तथ्यों के संकलन, तुलनात्मक अध्ययन और विमर्शों के रास्ते करता है। कल्पना की उड़ान भरने के लिए हर कोई आजाद होता है। कल्पना की उड़ान में हमने ब्रह्मांड को छान मारा है। लेकिन, इससे ठोस समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। वह और भी जटिल हो जा रही हैं।

इतिहास पर चलने का अर्थ है, इतिहास का स्वीकरण। इसके नकार का अर्थ है अतीत को नष्ट करना और वर्तमान को कुचल देना। कल्पना की उड़ान जब राजनीति बन जाये, तब यह ज्यादा ही मुश्किलों भरी दुनिया खड़ी करने लगती है। और यदि इतिहासकार, पुरातत्वज्ञ खुद ही ऐसी उड़ान भरने लगे तब मानकर चलिए सिर्फ अतीत ही बर्बाद नहीं होना है, भविष्य महज एक खंडहर में बदल जाएगा।

इसीलिए जरूरी है कि हम इतिहास की बात करें, और बार-बार इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ें। हमारे अध्यापक डॉ लाल बहादुर वर्मा अक्सर कहते थे- इतिहास, इतिहास निर्माण के लिए। इसका अर्थ आज की परिस्थितियों में अधिक खुलता हुआ दिख रहा है। आज इतिहास, इतिहास-ध्वंस में बदल रहा है।

बाबरी मस्जिद की तथ्यगत सूचना के लिए पुरातत्व विभाग ने जो तथ्य इकठ्ठा किये थे, वे एक ओर हो गये। इस तथ्य इकठ्ठा होने की प्रक्रिया में झूठे-सच्चे तथ्यों के मेल से जो मानस रचा गया उससे एक उन्मत्त भीड़ पैदा हुई, और उसने उस ऐतिहासिक इमारत को खत्म कर दिया। ऐसी ही मानस की रचना इस समय ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान हो रही है। संभव है, एक ऐसी उन्मत भीड़ तैयार हो जाए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी बोल रहे हैं कि उसे ज्ञानवापी मस्जिद न कहा जाये, नहीं तो विवाद बढ़ेगा और मुसलमानों से कह रहे हैं कि ऐतिहासिक गलती को ठीक कर लिया जाए। इन बातों का क्या परिणाम निकलेगा, अभी कहना मुश्किल है। मेरे लिए मुख्य समस्या पुरातत्वविदों को लेकर है। वे कोर्ट के आदेश से वैज्ञानिक तरीकों से तथ्यों की तलाश कर रहे हैं। पुरातत्व का आरम्भिक कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है कि पुरातत्व स्थलों के अनुरूप ही वैज्ञानिकता लागू हो सकती है। और हासिल तथ्यों की ऐतिहासिकता, उसकी व्याख्या एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की मांग करती है। इससे निश्चित ही एक निष्कर्ष निकलता है।

क्या ये पुरातत्वविद इन खोजों को सामने लाते हुए यह कहेंगे कि यह ऐतिहासिक इमारत है और इसमें ये ‘तथ्य’ मिले हैं और इसका बचा रहना इतिहास को बचाये रखने के लिए जरूरी है? ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा के उत्खनन के बाद वह जगह बची रही, हस्तिनापुर की खुदाई का स्थल बचा रहा, गनवरिया से लेकर कुशीनगर के उत्खनन जैसी जगहों को बचाकर रखा गया? या पुरातत्वविद और इतिहासकार बाबरी मस्जिद के ध्वंस को एक मूक दर्शक की तरह देखते रहेंगे।

यहां यह याद रखना होगा कि कल्पना की उड़ान पौराणिक विष्णु के वामन अवतार से कई गुना बड़ी है। उन्होंने तीन पग में अपना हिस्सा मांगा था, यहां तो सीधे कहा जा रहा है, दे दो, नहीं तो विवाद होगा। यह पौराणिक कथन नहीं है। यह हमारे दौर का कथन है।

(अंजनी कुमार पत्रकार हैं।)