चंदौली। कर्मनाशा नदी…नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे ये कोई डरावनी परछाईं हो, जैसे ये नाम ही अपने में कोई अपशकुन समेटे हो। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के लोग इस नदी से जुड़े तमाम किस्से, मान्यताएं और भयावह धारणाओं को बचपन से सुनते आए हैं, “काले सांप का काटा आदमी तो बच सकता है, हलाहल पीने वाला ज़िंदा रह सकता है।

लेकिन जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले, वो फिर कभी हरा नहीं हो सकता।” ये शब्द जैसे इस नदी के जीवन और उसके पानी की शक्ति को बताने का एक तरीका हैं, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है।

गंगा की सगी बहन, लेकिन किस्मत की मारी कर्मनाशा के बारे में लोग कहते हैं कि यह नदी हर साल किसी न किसी बलि की मांग करती है। इसका पानी बाढ़ के समय ऐसा कहर बरपाता है कि गांवों में तबाही मच जाती है, पर यह भी माना जाता है कि बिना किसी की बलि लिए इसकी बाढ़ शांत नहीं होती।

लोग इसे अपवित्र मानते हैं, कहते हैं कि इसका पानी छूते ही सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। इसकी यही पहचान है, लेकिन सच कहें तो कर्मनाशा का असल दर्द इस पहचान से कहीं बड़ा है।

किसी जमाने में कर्मनाशा का नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते थे। इसका पानी अछूत माना जाता था, यहां तक कि इसका उपयोग खेती के लिए भी लोग नहीं करते थे, यह मानते हुए कि इसका पानी फसलें बर्बाद कर देता है।

पर क्या सच में ये नदी इतनी ही मनहूस है? नहीं, असल में यह एक उदास नदी है, एक ऐसी नदी जिसे मानवीय समाज ने परायापन और तिरस्कार दिया है। यूपी में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो भी विलाप करती कर्मनाशा के आंसुओं की अनदेखी कर रही है।

किसानों की जीवनरेखा है कर्मनाशा

चंदौली जिले के मानिकपुर गांव के किसान राम विलास सिंह मौर्य की आंखों में गहरी चिंता और निराशा झलकती है जब वे कर्मनाशा नदी की स्थिति की बात करते हैं। यह नदी उनके गांव के पास से बहती है और इस इलाके के किसानों के लिए एक जीवनरेखा मानी जाती रही है। लेकिन आज यह जीवनरेखा सूखने के कगार पर है।

राम विलास के शब्दों में, “कर्मनाशा नदी के किनारे बने पंप कैनाल अब कीचड़ में पड़े हैं, जो इस बात का जीता-जागता सबूत है कि नदी में पानी कितना कम हो गया है। सोगाई, कोनिया, मानिकपुर-भुजना, गायघाट, नौबतपुर और चारी जैसे गांवों में बने दर्जनों पंप कैनाल आज बेकार पड़े हैं, जिनकी क्षमता 200 क्यूसेक प्रति सेकंड से अधिक है।”

जायद सीजन, जब फसलों को सबसे अधिक पानी की जरूरत होती है, तब कर्मनाशा नदी में पानी की कमी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। राम विलास बताते हैं, “अब पानी की कमी के कारण किसान के खेत सूख जाया करते हैं। गर्मी के दिनों में किसान बूंद-बूद पानी के लिए तरसते हैं।

हम प्रशासन की ओर आशा से देख रहे हैं कि शायद वह हमारी मदद के लिए कोई ठोस कदम उठाए।” राम विलास की सूनी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण है, लेकिन साथ ही उनकी आवाज़ में संघर्ष और असहायता का दर्द भी झलकता है।

कभी बाढ़ के पानी को अपने भीतर समेटकर निचले क्षेत्रों को राहत देने वाली कर्मनाशा अब खुद बीमार हो चली है। राम विलास बताते हैं, “यह नदी न केवल हमारे खेतों को सींचती है, बल्कि हमारे क्षेत्र के कई गांवों की जीवनरेखा है। अगर इसे जल्द ही संजीवनी नहीं दी गई, तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

हमारे लिए, कर्मनाशा नदी न केवल एक धारा है, बल्कि यह उस सांस्कृतिक संघर्ष का प्रतीक भी है, जो अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच चलता है।” उनकी बातों से यह स्पष्ट होता है कि इस नदी का सूखना न केवल किसानों के लिए बल्कि हजारों लोगों के लिए जीवन-मरण का सवाल है।

राम विलास मौर्य का कहना है, “कर्मनाशा नदी हमारे खेतों को सींचती है, हमारी फसलों को जीवन देती है। लेकिन लोग इसकी अपवित्रता की बात करते हैं, जैसे यह नदी कोई गुनाहगार हो। कर्मनाशा नदी को मनहूस मानने और पुण्य खत्म होने का डर केवल अंधविश्वास है।

यह केवल उस मानसिकता का प्रतीक है जो सदियों से समाज में फैली हुई है।” राम विलास की बातों में दर्द और नाराजगी दोनों साफ झलकते हैं। कर्मनाशा जैसे उनके लिए केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनका अपना खून-पसीना है।

राम विलास यह भी बताते हैं कि प्रशासन और स्थानीय लोगों की उदासीनता ने इस नदी की हालत और बदतर कर दी है। वह कहते हैं, ” कर्मनाशा एक जीवनदायिनी है, जिसने चंदौली को धान के कटोरे के रूप में पहचान दी है।

कर्मनाशा को एक अशुभ नदी मानने के बजाय, इसके महत्व को समझना और इसकी जीवनदायिनी शक्ति का सम्मान करना अधिक आवश्यक है। यदि पुण्य खो भी जाएं, तो यह नदी हमें जीवन के महत्व को फिर से सोचने और समझने का अवसर देती है, और यही इस नदी की वास्तविक जीत है।

कर्मनाशा नदी की साफ-सफाई और संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आस-पास के गांवों के लोग गंदगी, कचरा और अन्य अपशिष्ट सीधे नदी में डालते हैं। यह उदासीनता और लापरवाही इस नदी के जल को प्रदूषित कर रही है और इसके अस्तित्व को संकट में डाल रही है।”

यह निराशा और गुस्सा केवल राम विलास का नहीं है बल्कि कर्मनाशा के किनारे बसे नौबतपुर, सोगाई जैसे गांवों के उन सभी किसानों का है जो इस उदास नदी पर निर्भर हैं।

उन्हें इस बात का गहरा दुःख है कि एक ओर तो वे पानी के एक-एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी ओर प्रशासन और समाज इसे अनदेखा कर रहा है। राम विलास जैसे लोग चाहते हैं कि प्रशासन और स्थानीय समाज इस नदी की महत्ता को समझें और इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं।

कर्मनाशा नदी केवल पानी का स्रोत नहीं है, यह उस क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी है। यह नदी, जो कभी खेतों को सींचकर उन्हें हरा-भरा बनाती थी, अब खुद अस्तित्व के संकट से जूझ रही है।

राम विलास जैसे किसानों के लिए यह केवल एक नदी नहीं बल्कि उनके जीवन का आधार है। वे कहते हैं, “हमारी अगली पीढ़ी के लिए हमें इस नदी को बचाना होगा। वरना, वो इसे केवल कहानियों में ही जानेंगे।”

इस नदी के बारे में जो भी कहानियां चलती हैं, उनमें एक रहस्य छिपा है। मान्यता है कि कर्मनाशा का पानी छूते ही इंसान के सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो इसे करीब से जानता है, उसे पता है कि ये महज कहानियां हैं।

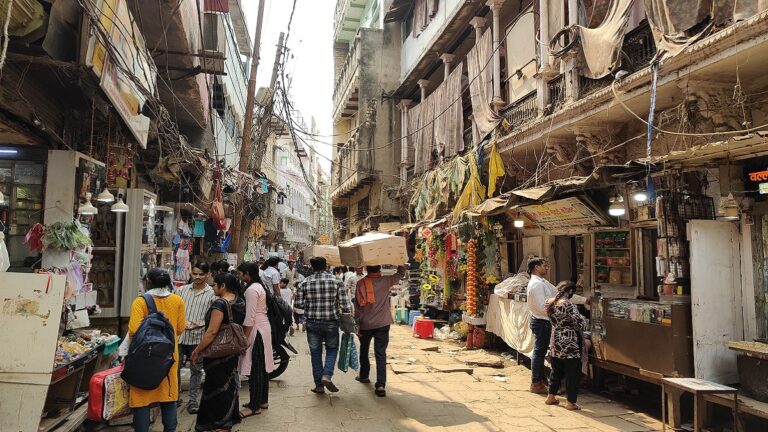

असल में, कर्मनाशा के तटों पर भी वही चहल-पहल है, वही रंग-बिरंगी सुबहें और सांझें हैं, जो किसी भी दूसरी नदी के किनारे होती हैं।

बरसात के मौसम में कर्मनाशा की लहरें उमड़-घुमड़ कर गूंजती हैं। इसके लाल बालू के मैदान और हरियाली से ढके किनारे किसी चित्रकार की कल्पना जैसे लगते हैं। लेकिन अफसोस, जहां एक तरफ यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, वहीं दूसरी तरफ समाज का तिरस्कार इसे भीतर से खोखला कर रहा है।

आसपास के लोग इसमें कचरा डालते हैं, इसे गंदा करते हैं और इसकी पीड़ा को बढ़ाते हैं। मानो इसके पानी का बहाव नहीं, बल्कि दर्द की लहरें बह रही हों।

एक समय था जब इसके तटों पर कछुए, टेंगरा मछलियां, और मगरमच्छों की भरमार होती थी। जलकुंभी, सेवार और जलीय वनस्पतियां इसके तटों को सजाती थीं। पक्षी इसकी सतह पर उन्मुक्त होकर नृत्य करते थे, लेकिन अब सब बदल गया है।

मछली माफियाओं ने इसके सौंदर्य और पारिस्थितिकी को जैसे निगल लिया है। लोग कहते हैं कि कर्मनाशा का अस्तित्व संकट में है, लेकिन सच तो यह है कि यह नदी अपने अस्तित्व के लिए हर रोज एक नई लड़ाई लड़ रही है।

शंकर राम जैसे बुजुर्ग जब इस नदी का जिक्र करते हैं, तो उनकी आंखों में वो पुरानी तस्वीरें तैरने लगती हैं, जब कर्मनाशा का हर किनारा हरा-भरा था, और इसके पानी में जीवन था।

आज उन्हें लगता है जैसे इस नदी की आत्मा ही बुझ गई है। “हमने इस नदी को मरते हुए देखा है,” वह कहते हैं, “इसकी धारा कमजोर पड़ गई है, इसकी आवाज़ में अब वो ताकत नहीं रही।” उनकी बातें सुनकर महसूस होता है कि इस नदी को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है, ताकि यह अपने पुराने वैभव को पा सके।

शंकर राम यह भी कहते हैं, “कर्मनाशा को मनहूस मानने का जो अंधविश्वास बना हुआ है, उसे समाप्त करना आज भी एक चुनौती है। हम अक्सर इस नदी के किनारे रहते हैं। इसका पानी भी पीते हैं।

यह नदी भी अन्य नदियों की तरह ही शुद्ध और निर्मल है। शायद इस नदी से जुड़े अंधविश्वास ने ही इसे मनहूस बना दिया है, जबकि यह नदी चंदौली के लिए वरदान स्वरूप है। इसके जल में वह शक्ति है जो क्षेत्र की फसलों को जीवन देती है, और इसके बिना चंदौली का समृद्धि का सपना अधूरा ही रह जाता।

हमारी सोच यह है कि कर्मनाशा जैसी नदियां प्राकृतिक संसाधन हैं, जो अपनी परिस्थितियों के बावजूद मानव-जीवन को प्रचुरता से उपहार देती हैं। उन्हें मनहूस या अशुभ मानकर उनसे दूरी बनाना न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुचित है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी हानिकारक है।”

यूपी-बिहार को बांटती है यह नदी

यूपी-बिहार का बंटवारा करने वाली कर्मनाशा यूपी के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर गुजरती है। गंगा की बहन कर्मनाशा नदी हरे-भरे जंगलों और पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों का सफर तय करती हुई बिहार के चौसा में गंगा नदी में मिल जाती है।

चौसा पहुंचने से पहले यह लाखों हेक्टेयर खेतों को सिंचाई के लिए अथाह जलराशि प्रदान करती है। करीब 192 किलोमीटर लंबी कर्मनाशा नदी का 116 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है।

उत्तर प्रदेश में कर्मनाशा नदी पर पांच बड़े बांध बनाए गए हैं, जिनमें नगवां, भैसौड़ा, औरवाटांड़, मूसाखांड और लतीफशाह प्रमुख हैं। इन बांधों का उपयोग आसपास के लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए किया जाता है।

नदी के जल से लहलहाती फसलें और हरियाली इस बात का प्रमाण हैं कि यह नदी एक उपयोगी जल स्रोत है। किसानों के लिए यह नदी एक अमूल्य संपत्ति है, जो उनके खेतों को सींचती है और उनकी आजीविका का प्रमुख साधन बनती है।

कर्मनाशा नदी पर चंदौली के नौगढ़ क्षेत्र में एक खूबसूरत जल प्रपात है, जिसे कर्मनाशा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। करीब 35 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बारहों महीने यहां दुधिया पानी बहता है, जो इस झरने को और भी मनमोहक बनाता है।

यह प्राकृतिक स्थल कर्मनाशा की खूबसूरती का एक प्रतीक है और यह साबित करता है कि यह नदी केवल धारणा की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रकृति के अनमोल सौंदर्य के रूप में भी अहमियत रखती है।

समय के साथ अत्यधिक जल दोहन, बांधों का अत्यधिक उपयोग और उद्योगों द्वारा नदी में गंदा पानी छोड़ने के कारण यह कर्मनाशा नदी प्रदूषित हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है, जिससे किसानों को सिंचाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मवेशियों के लिए भी पानी की उपलब्धता घटती जा रही है।

कर्मनाशा नदी के बारे में स्थानीय लोगों के बीच ऐसी धारणा प्रचलित है कि इसके जल का उपयोग करने से काम बिगड़ जाते हैं। इसी कारण से इसके आसपास के लोग इसके पानी का उपयोग पीने, खाना बनाने या घरेलू कार्यों में नहीं करते हैं।

हालांकि, इसका जल खेती, पशुपालन और वन्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके जल का उपयोग सिंचाई में होता है और यह तटवर्ती किसानों के लिए वरदान की तरह है, जो उनकी आजीविका का समर्थन करता है।

कर्मनाशा नदी, जो कई गांवों और कस्बों के जीवन का आधार है, आज प्रदूषण और अतिक्रमण का शिकार हो रही है। इसके तट पर बसे लोग और स्थानीय समुदाय नदी में कचरा और गंदगी डालते हैं, जिससे इसका जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के कारण इस नदी का इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है और इससे वन्यजीवों और स्थानीय पौधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इसके अलावा, अवैध बालू खनन और तटबंधों का निर्माण भी नदी के प्रवाह और इसकी प्राकृतिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। पानी की कमी के कारण इसके किनारे बने पंप कैनाल भी बेकार हो चुके हैं, जिससे किसानों को जल की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह नदी अब कई स्थानों पर सूख चुकी है। कुछ स्थानों पर नदी में इलाकाई ग्रामीण इस पर खेती भी कर रहे हैं।

बिहार में मिलों और तमाम औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण कर्मनाशा पूरी तरह विषाक्त हो चुकी है। नरबतपुर गांव के निवासी रंगनाथ सिंह कहते हैं, “कर्मनाशा नदी का पानी वास्तव में जीवनदायिनी है। लोग अंधविश्वास के चलते इसे शापित समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह नदी हमारे लिए एक वरदान है।”

कर्मनाशा, नदी नहीं-जीवनधारा है

कर्मनाशा नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के जीवन का आधार है। कर्मनाशा के तट पर फैली हरी-भरी भूमि, खुले में चरते पशु, चहचहाते पक्षी और दूर तक फैले खेत, इस नदी के जीवन से जुड़ी सुंदरता का अहसास कराते हैं।

यह नदी कई गांवों और मानव बस्तियों को बसाने का कारण बनी है और यह क्षेत्र के चरवाहों के लिए भी वरदान समान है। लेकिन अब यह सौंदर्य शायद अतीत बन जाए क्योंकि कर्मनाशा नदी पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। दक्षिण की पहाड़ियों से उतरते हुए कर्मनाशा की धारा अब पहले की तरह अबाध नहीं बहती।

चरवाहे अपने मवेशियों को पानी के लिए इधर-उधर भटकाने को मजबूर हैं, और किसान, रबी की खेती के लिए पानी की कमी से चिंतित हैं। जब नदी में जल की प्रचुरता होती है, तो इसके किनारे की फसलें लहलहाती हैं, गांवों में समृद्धि दिखाई देती है, लेकिन पानी की कमी से जैसे ही नदी सूखने लगती है, चारों ओर उदासी का माहौल बन जाता है।

कर्मनाशा नदी का संकट केवल एक नदी का संकट नहीं है, यह उससे जुड़े मानव जीवन, कृषि और वन्यजीवों के अस्तित्व से भी जुड़ा है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय लापरवाही ने इस नदी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां यह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।

नवंबर महीने की एक शाम को जब सूरज ढलान पर था, तब तियरा गांव में कर्मनाशा नदी का सूखा हुआ दृश्य सामने आया। पक्षियों का समूह अपने घोंसलों की ओर लौट रहा था और पेड़-पौधों की ओट से उनका कलरव संगीत-सा प्रतीत हो रहा था।

लेकिन इस खूबसूरत दृश्य में भी एक खालीपन था। नदी का किनारा, जो पहले पानी से भरा रहता था, अब सूख चुका था। दूर-दूर तक सूखे खेत और इक्का-दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे।

संकट की कगार पर कर्मनाशा

मगरौर गांव के मूल निवासी एवं पूर्व विधायक राजेश बहेलिया कहते हैं, “कर्मनाशा और गंगा एक ही माता की बेटियां थीं। गंगा, जो पतित पावनी है, पापों को हरने वाली है, और कर्मनाशा, जिसे लोगों ने नाम ही दे दिया “कर्मों का नाश करने वाली।” इसी नाम के कारण यह अपने ही समाज में तिरस्कृत हो गई। पर यह कहानी भी अपनी जगह एक रहस्य है।

असल में, कर्मनाशा का जल भी उतना ही जीवनदायी है जितना किसी और नदी का पानी। इसमें भी वही शुद्धता, वही प्रवाह और वही शक्ति है जो किसी भी नदी में होती है।”

पूर्व विधायक राजेश बहेलिया ने कर्मनाशा नदी की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। वे बताते हैं कि, “अतीत में कर्मनाशा नदी में जब बाढ़ आती थी, तो लतीफ शाह बियर पर 12 से 14 फीट ऊंचाई से पानी गिरा करता था। उस समय जंगल महात्मा मछली मारने के लिए नदी का ठेका दिया करता था, लेकिन अब यह ठेका बंद कर दिया गया है।

नदी के पानी में सेवर की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, जिसके कारण पहले पीने योग्य माना जाने वाला यह जल अब आचमन योग्य भी नहीं रह गया है।”

राजेश बहेलिया के अनुसार, “मंगरौर गांव कर्मनाशा नदी से तीन दिशाओं – पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से घिरा हुआ है। इसके बावजूद, नदी का पानी मंगरौर के लोगों के लिए उपयोगी साबित नहीं होता है।

वे बताते हैं कि सरकार ने सिंचाई के प्रबंध की कोई व्यवस्था नहीं की है। गरीब किसान इस नदी का पानी निकालकर अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंगरौर गांव में पीने के पानी का भी गंभीर संकट है।

राजेश बहेलिया ने यह भी बताया कि कुछ लोग कर्मनाशा नदी में नहाते हैं और उसका पानी पीते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण यह पानी अब स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता।”

कर्मनाशा नदी, जो बिहार के कैमूर पहाड़ी से निकलकर यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में बहती है, पांच बड़े बांधों में जल संग्रह करती है। इन बांधों से निकली नहरें लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई में सहायक हैं, लेकिन मछली माफियाओं का आतंक इस जल वितरण व्यवस्था को बाधित कर रहा है।

ये माफिया बांधों का पानी छोड़कर मछली पकड़ते हैं, जिससे जल स्तर घट जाता है और सिंचाई प्रभावित होती है। इससे किसानों की फसलें सूख जाती हैं, और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है।

कई बार किसानों ने प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रशासन की लापरवाही के कारण यह स्थिति और गंभीर हो चुकी है। मछली माफियाओं का नियंत्रण इस नदी और इसके संसाधनों पर भारी पड़ रहा है, और इसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

कर्मनाशा नदी का संकट यहीं समाप्त नहीं होता। यूपी-बिहार बॉर्डर के पास नौबतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के कुछ लेन का निर्माण करते समय नदी की धारा को अवरोधित कर दिया जाता है।

मानसून के समय, इस अवरोध के कारण नदी का बहाव बाधित होता है, जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि नदी को स्वाभाविक रूप से बहने दिया जाए, तो यह क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित रह सकता है। परंतु अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है, जो भविष्य में गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है।

वरिष्ठ पत्रकार पवन मौर्य की बातों में एक पीड़ा झलकती है, जो कर्मनाशा नदी के हालात और उसके किनारे बसे गांवों के संघर्ष को बयां करती है। पवन मौर्य कहते हैं, “कुछ बरस पहले इस क्षेत्र को ‘धान का कटोरा’ कहा जाता था, जहां किसानों ने भरपूर फसलें उगाईं और अपनी मेहनत से क्षेत्र को पहचान दी।

इसी कड़ी में, अभिनव प्रयोग के तौर पर यहां ब्लैक राइस की खेती शुरू कराई गई, जिसने किसानों के लिए एक नई आशा का संचार किया। काले धान की यह फसल किसानों के खून-पसीने की मेहनत का परिणाम थी, जो ना सिर्फ देश में बल्कि सात समंदर पार भी सराही गई। स्वयं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस प्रयास की सराहना की।”

हालांकि, इस गौरव के पीछे एक छुपी हुई दर्दनाक सच्चाई भी है। जिस कर्मनाशा के करार, कछार और मैदानों में कभी ब्लैक राइस की लहलहाती फसलें थीं, वह नदी आज खुद अपने संरक्षण के लिए तरस रही है।

मानसून के दौरान इस नदी के पानी का उपयोग किसान नहरों और पंप कैनाल के जरिए कर लेते हैं, लेकिन बाकी समय में यह नदी अनदेखी, पटाव, अतिक्रमण और अवैध बालू निकासी का शिकार होती है। गर्मियों में तो इसका हाल इतना बुरा हो जाता है कि यह लगभग सूख ही जाती है।

किसान भी अपने धान की नर्सरी को जिलाने के लिए कर्मनाशा में तटबंध बना देते हैं, परन्तु इसके बावजूद नर्सरी जीवित नहीं रह पाती। स्थिति इतनी विकट है कि इस नदी में इतना भी पानी नहीं रहता कि आसपास के वन्य जीव अपनी प्यास बुझा सकें। हिरन, मोर, साही, खरगोश और सियार जैसे जीव-जंतुओं के लिए भी पानी का संकट गंभीर बनता जा रहा है।

इस दारुण कथा का समाधान केवल योजना बनाने में नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने में है। मौर्य का मानना है कि कर्मनाशा के किनारे बसे गांवों को जोड़कर इसके संरक्षण के लिए एक पुख्ता कार्ययोजना बनानी चाहिए। सरकारी मुलाजिमों और ग्रामीणों को मिलाकर एक नई मुहिम की जरूरत है।

नदी को जीवित रखने के लिए सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। इसके लिए गोष्ठी, कविता पोस्टर, बैनर, प्रभातफेरी और अन्य प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करना चाहिए, ताकि लोग इस समस्या के प्रति जागरूक हो सकें।

पवन के अनुसार, इस नदी के साथ-साथ वन्य जीवों को भी संरक्षित करना बेहद जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हिरन, मोर, साही, खरगोश और सियार को कर्मनाशा के कछार में विचरण करते देख सकें।

नदी को बचाने की जरूरत

चंदौली जिले की कर्मनाशा नदी का संरक्षण आज एक चुनौती बन गया है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आनंद सिंह का कहना है कि कर्मनाशा नदी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

यह नदी केवल एक धारणा नहीं बल्कि तटवर्ती इलाकों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जो कृषि, पशुपालन और वन्यजीव संरक्षण में सहायक है। इस नदी का संरक्षण न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

आनंद सिंह के अनुसार, कर्मनाशा नदी इस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी है। इसके जल का उपयोग किसान अपनी फसलें सींचने में करते हैं, वहीं पशुपालकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है।

स्थानीय चरवाहा गोलू बताते हैं कि पहले मवेशी नदी के किनारे से ही पानी पी लेते थे, लेकिन अब पानी का स्तर इतना कम हो गया है कि उन्हें मवेशियों को पानी पिलाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। इससे मवेशियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और चरवाहों के लिए आर्थिक संकट की स्थिति बन रही है।

आज कर्मनाशा नदी प्रदूषण और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रही है। इसके जल में कचरा, औद्योगिक कचरे और अन्य अपशिष्टों का निस्सारण किया जाता है, जिससे नदी का पानी दूषित हो गया है।

पानी में कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग के कारण न केवल मछलियों का जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही, प्रदूषण के कारण पंप कैनाल बेकार हो चुके हैं, जिससे किसानों को सिंचाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आनंद सिंह का कहना है कि कर्मनाशा नदी का संरक्षण केवल प्रशासनिक कदमों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए स्थानीय सहभागिता और जागरूकता का होना भी आवश्यक है।

प्रशासनिक स्तर पर जल शुद्धिकरण, अतिक्रमण हटाने और कचरे का उचित प्रबंधन करने के साथ ही, स्थानीय लोगों में इस नदी के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। स्वच्छता अभियान, नदी के किनारे वृक्षारोपण, और नदी के तटीय इलाकों में जनसहभागिता से किए जाने वाले कार्य नदी संरक्षण में सहायक हो सकते हैं।

कर्मनाशा नदी को प्रदूषण और अन्य खतरों से बचाने के लिए एक ठोस कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। आनंद सिंह का मानना है कि इसके लिए स्थानीय प्रशासन को कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि नदी का प्रदूषण रोका जा सके और इसे स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सके।

नदी के किनारों पर बसे लोगों को इसके महत्व के प्रति जागरूक करना, स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करना और नदी को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने का प्रयास इस दिशा में अहम कदम हो सकते हैं।

कर्मनाशा नदी केवल एक पौराणिक कथा मात्र नहीं है; यह इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की धरोहर है। यह न केवल जल का स्रोत है, बल्कि क्षेत्र के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।

इसे “शापित नदी” मानना और केवल पौराणिक कथाओं के आधार पर इसे हाशिए पर रखना उचित नहीं है। हकीकत में, यह नदी आदिवासी और स्थानीय जन समुदाय के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जो कृषि, पशुपालन और वन्यजीवों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाती है।

कर्मनाशा नदी का संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में प्रशासनिक कदमों के साथ-साथ स्थानीय जागरूकता और सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। अगर हम समय रहते कर्मनाशा नदी के संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह नदी एक ऐतिहासिक धरोहर मात्र बनकर रह जाएगी।

आनंद सिंह का यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि इस नदी को केवल उपभोग का साधन न मानकर, इसे एक स्वतंत्र अस्तित्व और पर्यावरणीय धरोहर के रूप में देखना चाहिए।

कानूनी अधिकार देने की जरूरत

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नदियों को कानूनी संरक्षण देने के कई प्रयास हो रहे हैं। नदी को एक “कानूनी व्यक्ति” का दर्जा देना एक ऐसा ही कदम है, जिसमें नदी को भी वही अधिकार दिए जाएंगे जो एक इंसान के होते हैं।

इस दृष्टिकोण में, नदी को मानवीय उपभोग से हटाकर एक स्वतंत्र तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें उसका अस्तित्व मात्र मनुष्य के लाभ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी संतुलन के लिए हो।

बांग्लादेश ने अपने नदी संरक्षण आयोग को नदियों का संरक्षक नियुक्त किया है, जो नदियों के अधिकारों का कानूनी प्रतिनिधित्व करता है। यह मॉडल भारत जैसे देशों के लिए एक प्रेरणा हो सकता है, जहां नदियों का दोहन अधिक होता है और उनकी प्राकृतिक स्थिति को पुनःस्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

कर्मनाशा नदी में बढ़ती धातुओं की मात्रा, जिसमें भारी धातुएं शामिल हैं, प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा रही है। अजय राय के अनुसार, ये धातुएं नॉन-बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी ये आसानी से नष्ट नहीं होती और समय के साथ नदी और आस-पास की मिट्टी में जमा होती जाती हैं।

यह नदी से जुड़े पर्यावरणीय तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि इन धातुओं का प्रभाव पौधों, जानवरों और इंसानों पर समान रूप से पड़ता है।

जल में इन धातुओं की सुरक्षित सीमा से ज्यादा उपस्थिति न केवल इस नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकती है, बल्कि इसके साथ रहने वाले आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

वर्तमान में, नदियों पर बढ़ते प्रदूषण, बांध निर्माण, मछली पकड़ने के लिए अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग, बालू खनन जैसी समस्याएं नदियों के अस्तित्व को संकट में डाल रही हैं।

नदियों को “जीवित इकाई” का दर्जा देने का मतलब यह होगा कि नदी अपने प्राकृतिक बहाव को बनाए रख सकेगी, और इस पर होने वाले आक्रमणों जैसे बांध, प्रदूषण, और मानवीय गतिविधियों को कानूनी रूप से चुनौती दे सकेगी।

हालांकि, नदी अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, इसके लिए एक संरक्षक की आवश्यकता होगी जो अदालत में उसकी ओर से कार्य कर सके। इस तरह की व्यवस्था से नदियों को एक स्वतंत्र पहचान मिलेगी और पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सकेगा।

कर्मनाशा नदी की स्थिति हमें यह सिखाती है कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के जीवन स्तर को बचाने के लिए, नदियों का संरक्षण एक प्रमुख जिम्मेदारी है। नदियों को मानवीय उपभोग से परे एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां वे स्वतंत्र रूप से बह सकें और अपने तटीय क्षेत्र में जैव विविधता को सजीव बनाए रखें।

यदि नदियों को एक “जीवित इकाई” का कानूनी दर्जा मिलता है, तो यह प्राकृतिक संसाधनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और उनके साथ समन्वित जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

नदियों का प्राकृतिक बहाव न केवल पर्यावरण के लिए आवश्यक है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि कर्मनाशा और अन्य नदियां केवल जल स्रोत नहीं हैं, बल्कि जीवनदायिनी हैं। ऐसे में नदियों को बचाना, उनके प्रदूषण को रोकना, और उन्हें जीवित प्राणी का दर्जा देना ही मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एकमात्र रास्ता है।

चंदौली जिले की कर्मनाशा नदी, जो कभी आदिवासियों और स्थानीय जनमानस के लिए जल, जंगल, और जमीन का सहारा थी, आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। नदी की यह दयनीय स्थिति, इसके तटों पर बसे लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। स्थानीय एक्टिविस्ट अजय राय के अनुसार, नदी का जल अब प्रदूषित हो गया है।

विशेष रूप से बांधों में मछली मारने के लिए उपयोग में लाए जा रहे कीटनाशक इसे जहरीला बना रहे हैं। अजय राय बताते हैं कि इन विषाक्त पदार्थों की मौजूदगी केवल जलचरों के लिए ही नहीं बल्कि तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों और पर्यावरण के लिए भी घातक साबित हो रही है।

कर्मनाशा नदी के दूषित होने का मुख्य कारण हमारे समाज में व्याप्त उपभोग आधारित विकास की सोच है, जिसमें नदियों को मात्र एक संसाधन समझा गया है। दशकों से नदियों को एक व्यवसायिक और मानवीय दृष्टिकोण से देखा गया है, जबकि इसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पारिस्थितिकीय भूमिका को नज़रअंदाज किया गया है।

जब से बांधों और जलप्रबंधन परियोजनाओं का विस्तार हुआ है, नदियों पर मानवीय नियंत्रण और प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जिससे कर्मनाशा जैसी नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो गया है। यह नदी अपने उद्गम से लेकर गंगा में मिलन तक आदिवासी समुदाय के जीवन का आधार रही है, लेकिन अब इसकी स्थिति गंभीर होती जा रही है।

शापित नदी की पौराणिक किंवदंतियां

कर्मनाशा नदी अपने नाम और उससे जुड़ी धारणाओं के कारण विशेष चर्चा में रहती है। अधिकांश भारतीय नदियों को लोग पवित्र और जीवनदायिनी मानते हैं, लेकिन कर्मनाशा का नाम सुनते ही लोगों में एक अनोखी धारणा जागृत होती है।

‘कर्मनाशा’ का अर्थ है ‘कर्मों का नाश करने वाली’। इसे लेकर ऐसा माना जाता है कि इस नदी का पानी छूने से अच्छा-बुरा हर काम बिगड़ सकता है। इसी कारण से लोग इसके जल का उपयोग पीने या खाना बनाने में नहीं करते हैं।

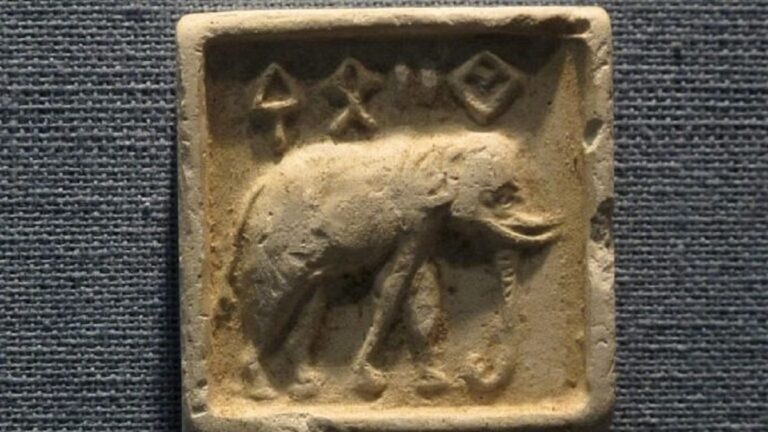

भारत की पौराणिक कथाओं में कर्मनाशा नदी को शापित नदी के रूप में जाना जाता है। कर्मनाशा के शापित होने की कहानी से कई रोचक और गहरी मान्यताएं जुड़ी हैं, जो समय के साथ लोककथाओं और किंवदंतियों में बदल गई हैं। इस नदी के शापित होने को लेकर सबसे प्रचलित कहानी त्रिशंकु की मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा दो और कहानियां भी हैं जो इस नदी के पौराणिक महत्व को विस्तार देती हैं।

पौराणिक आख्यानों के मुताबिक, “कर्मनाशा का संबंध राजा हरिशचंद्र के पिता सत्यव्रत से जुड़ा है, जिन्हें त्रिशंकु के नाम से भी जाना जाता है। सत्यव्रत अत्यंत पराक्रमी राजा थे और उनके गुरु वशिष्ठ थे। एक दिन सत्यव्रत ने वशिष्ठ से वरदान मांगा कि वह सशरीर स्वर्ग में जाना चाहते हैं।

यह उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा थी, परंतु वशिष्ठ ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे सत्यव्रत बहुत नाराज हो गए। सत्यव्रत अपनी इच्छा लेकर वशिष्ठ के शत्रु ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच पुरानी शत्रुता थी, इसलिए विश्वामित्र ने सत्यव्रत की यह इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया।”

“विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। लेकिन इस घटना से इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सत्यव्रत को स्वर्ग से उल्टा करके वापस धरती पर गिरा दिया। तब विश्वामित्र ने अपने तप के बल से सत्यव्रत को धरती और स्वर्ग के बीच रोक दिया, और इस तरह सत्यव्रत त्रिशंकु बन गए।

इस दौरान त्रिशंकु के मुंह से निरंतर लार टपकने लगी, और ऐसा माना जाता है कि यही लार कर्मनाशा नदी के रूप में धरती पर अवतरित हुई। चूंकि त्रिशंकु को वशिष्ठ के शाप का सामना करना पड़ा था, इसलिए कर्मनाशा नदी को भी शापित माना गया।”

कर्मनाशा से जुड़ी एक और प्रचलित कहानी मुनि दुर्वासा से जुड़ी है, जो अपने क्रोध और शापों के लिए प्रसिद्ध थे। एक समय मुनि दुर्वासा ने किसी राजा या देवता को शाप दे दिया था और कहा जाता है कि इस शाप का प्रभाव कर्मनाशा के जल में भी समाहित हो गया।

इस कहानी के अनुसार, शाप की वजह से कर्मनाशा का पानी छूने से लोगों के काम बिगड़ने की मान्यता भी प्रचलित हुई। हालांकि, यह मान्यता स्थानीय अंधविश्वास में ही सिमट कर रह गई, क्योंकि आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर्मनाशा का पानी पूर्णतः स्वच्छ और उपयोगी है।

एक और मान्यता है कि कर्मनाशा नदी का संबंध ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इंद्र ने छल से अहिल्या का अपमान किया था और इस कारण ऋषि गौतम ने उन्हें शाप दिया था।

इस शाप की गूंज और पाप कर्मनाशा के जल में समाहित माना गया। हालांकि, यह कहानी प्रत्यक्ष रूप से कर्मनाशा से जुड़ी नहीं है, लेकिन इसने भी नदी को शापित मानने की मान्यता को बढ़ावा दिया है।

कर्मनाशा के शाप की वास्तविकता

कर्मनाशा नदी का पानी छूने से काम बिगड़ने की जो मान्यता है, वह वास्तव में पौराणिक कहानियों से उत्पन्न अंधविश्वासों का परिणाम है। यह मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्मनाशा का पानी, वास्तव में, तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत लाभकारी है।

इसका जल खेती के लिए उपयुक्त है और इसका उपयोग पशुपालन और वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए भी किया जाता है। इस नदी के जल का विभिन्न प्रकार के फसलों में उपयोग होता है, और यह एक प्राकृतिक संपदा है।

प्राचीन कथाओं में कर्मनाशा की उत्पत्ति को लेकर कई रोचक और अद्भुत कहानियां सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि इस नदी का पानी छूने से अच्छे-भले काम बिगड़ जाते हैं। इसी वजह से लोग इसके पानी को छूने से कतराते थे।

लेकिन डॉ. मनीष बताते हैं कि यह महज एक अंधविश्वास है। हकीकत में कर्मनाशा का पानी हर तरह के जीवनदायिनी तत्वों से भरपूर है। इस नदी का पानी खेती के लिए वरदान साबित होता है और तटवर्ती गांवों के लोग इस पर पूरी तरह निर्भर हैं।

कर्मनाशा नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश की धरती पर बहते हुए गंगा में चौसा के पास संगम करती है। ऐसा माना जाता है कि जब कर्मनाशा गंगा में मिलती है तो यह दोषमुक्त हो जाती है। गंगा को हिन्दू संस्कृति में पवित्र माना गया है और कर्मनाशा का गंगा में विलय मान्यता के अनुसार इसके पापों और दोषों को धो देता है। इस संगम स्थल को लेकर स्थानीय लोगों में खास श्रद्धा है, और लोग इसे ‘शुद्धि स्थल’ के रूप में देखते हैं।

दरअसल कर्मनाशा बेहद उदास नदी है। गंगा की सगी बहन। मनहूस होने के कारण गंगा भी इसे अहमियत नहीं देती। शायद गंगा को गुमान था कि वो पतित पावनी और पाप नाशिनी है। सबके पापों को हर लेती है। इसके ठीक उलट कर्मनाशा का जल स्पर्श पुण्यहीन कर देता है…। मनुष्य के बने-बनाए काम बिगड़ जाते हैं।

जब सच पता चलता है कि कर्मनाशा जीवन देती है तो गंगा का भ्रम दूर हो जाता है…। कर्मनाशा नदी को लेकर तमाम कथा-कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हमारी परंपरा का जरूरी हिस्सा बनकर पहले से ही हमारे पास ही मौजूद थी। सच यह है कि कर्मनाशा हमारी अपनी नदी है। हमारे पड़ोस की नदी है। और मेरे लिए तो इसका महत्व कुछ ज्यादा ही है।

सच यह है कि दुनिया भर की सभी नदियां प्राकृतिक या दैवीय स्रोतों से अवतरित हुईं, लेकिन कर्मनाशा का स्रोत मानवीय है। संभव है कि वह अस्पृश्य और अवांछित है। कर्मों का नाश करने वाली है।

कथा-पुराण, आख्यान, लोक विश्वास जो भी कहें, इस सच्चाई को झुठलाने का कोई ठोस कारण नहीं है कि कर्मनाशा एक जीती-जागती नदी का नाम है। बारिश के दिनों में इसके तट पर वैसा ही जीवन राग-खटराग बजता रहता है, जैसा दूसरी नदियों के किनारे बजता है।

नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों के चमकते हुए टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर घन-पलास के पेड़ों की आरक्त पांतें, चारों ओर जल-विहार करने वाले पक्षियों का स्वर हर किसी को अपनी आगोश में लेने को विवश कर देते हैं।

हिन्दी के मशहूर कथाकार डॉ शिव प्रसाद सिंह की कहानी कर्मनाशा की हार इस उदास नदी के बारे में हैं जो प्रचलित किंवदंतियों-आख्यानों में एक अपवित्र नदी मानी गई है, क्योंकि वह कर्मों का नाश करती है। इस नदी के बारे में प्रचिति धारणा यह है कि, “उसके जल को छूने भर से सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। वैतरणी की तरह।

वही वैतरणी, जिसे स्वर्ग जाने से पहले इस पाप नदी को पार करना पड़ता है।” कहावत है कि कर्मनाशा को हर साल प्राणों की बलि चाहिए। बिना बलि लिए उसकी बाढ़ उतरती ही नहीं।

‘कर्मनाशा की हार’ जैसी कहानियों के माध्यम से साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि मानसिकता की गहराई में जमी रूढ़ियां हैं, जो कर्मनाशा जैसी धारा को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हैं। चंदौली की उपजाऊ भूमि और धान की खेती का श्रेय भी इसी नदी को जाता है, जो बाढ़ के बाद उपजाऊ मिट्टी को छोड़कर जीवन को संजीवनी प्रदान करती है।

कर्मनाशा दुनिया की पहली ऐसी नदी है जिसके जल को अछूत माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस नदी के जल को छूता है वो अपवित्र हो जाता है, इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि, इस नदी के पानी से खेती करने से सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। हालांकि इन सबसे इतर सच्चाई कुछ और ही है।

कर्मनाशा के पानी को अशुभ मानने के बजाय, इसे एक वरदान के रूप में देखना चाहिए, जो क्षेत्र की कृषि और समृद्धि का आधार है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम अंधविश्वासों से बाहर आकर इस नदी की सकारात्मकता और शक्ति को पहचानें। कर्मनाशा का सही अर्थ उसके ‘मनहूस’ या ‘अशुभ’ होने में नहीं, बल्कि उसकी जीवनदायिनी शक्ति में छिपा है।

‘कर्मनाशा की हार’ केवल एक नदी की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन की उन मान्यताओं का भी प्रतिनिधित्व करती है, जिनसे पार पाना कठिन होता है। कहानी एक मानसिकता को दर्शाती है जो पीढ़ियों से इस नदी के प्रति लोगों की नकारात्मक दृष्टि को मजबूती देती आई है।

जीवनदायिनी नदी की उपेक्षा

कर्मनाशा नदी के शापित होने की कथाएं चाहे जितनी प्रचलित हों, लेकिन इसकी वास्तविकता में यह नदी क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए वरदान है। इसके जल से किसानों को सिंचाई में मदद मिलती है, पशुओं की प्यास बुझाई जाती है और वन्य जीवों का जीवन भी संरक्षित होता है।

समय के साथ यह जरूरी है कि हम इस नदी की महत्ता को समझें और इसके प्रति सम्मान भाव रखें। अंधविश्वासों से परे, कर्मनाशा को एक जीवनदायिनी के रूप में देखा जाए और इसके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

भले ही पौराणिक कथाओं में कर्मनाशा को शापित नदी कहा गया हो, लेकिन आज के समय में यह नदी तटवर्ती गांवों और किसानों के लिए जीवनदायिनी है। इसकी जलधारा का उपयोग खेतों की सिंचाई में होता है और इसके किनारे के लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए इस पर निर्भर हैं। साथ ही, यह नदी वन्य जीवों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसके किनारे निर्भर रहते हैं।

कर्मनाशा की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर जब यह मैदानों में उतरती है तो इसके दोनों किनारों पर हरियाली, जंगल, और जीव-जंतुओं की हलचल दिखाई देती है। यह नदी क्षेत्रीय पारिस्थितिकी का हिस्सा है और इसके संरक्षण की आवश्यकता है ताकि इसके जल संसाधनों को बचाया जा सके।

कर्मनाशा नदी के तट पर बसे डिहरी गांव के निवासी और पुराणों के ज्ञाता, डॉ. मनीष पाण्डेय बताते हैं कि इस नदी को लोककथाओं में भले ही ‘शापित नदी’ कहा गया हो, लेकिन जब यह नदी बक्सर के पास चौसा में गंगा में मिलती है तो इसे दोषमुक्त मान लिया जाता है।

डॉ. मनीष कहते हैं, “कर्मनाशा का उल्लेख रामचरितमानस में भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस नदी का महत्व भले ही सीमित दिखे, लेकिन हकीकत में यह नदी तटवर्ती लोगों के लिए जीवनदायिनी है। इसके तटों पर बसने वाले लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है।”

कर्मनाशा नदी की लंबाई भले ही छोटी हो, लेकिन इसके दोनों किनारों की मिट्टी में अद्भुत उर्वरता है। इसके पानी का उपयोग खेती से लेकर पशुपालन और वन्य जीवों के लिए होता है। डॉ. मनीष पाण्डेय का मानना है कि विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर कर्मनाशा अपनी एक विशेष पहचान बनाती है।

इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखना एक अलग ही अनुभव है। कर्मनाशा नदी का संगम जब गंगा से होता है, तो यह अपने सारे दोषों को गंगा में बहाकर नई पहचान पाती है।

कर्मनाशा नदी का नाम ही अपने आप में एक गूढ़ता का आभास कराता है – ‘कर्म’ और ‘नाश’ के संयोजन से उत्पन्न। किंवदंती है कि इस नदी का पानी छूने से मनुष्य के सभी ‘पुण्य’ नष्ट हो जाते हैं। यह विश्वास आज भी इस नदी के बारे में लोगों की धारणा को प्रभावित करता है।

धार्मिकता में डूबी इस भारतीय समाज में जहां गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों को पुण्य की धाराओं के रूप में देखा जाता है, वही कर्मनाशा को इसके विपरीत मनहूस और अशुभ माना जाता है। इस नदी का पानी लोग नहाने तक में हिचकिचाते हैं, और यहां तक कि सिक्के फेंकना भी अशुभ मानते हैं।

यह अजीबोगरीब मान्यता पीढ़ियों से यहां की मानसिकता में गहराई से जमी हुई है, और यह विचारधारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है। यह अंधविश्वास शायद समाज में सकारात्मक और नकारात्मक धारणाओं को चिन्हित करने की प्रवृत्ति का प्रतीक है, जहां हर चीज़ या तो ‘पवित्र’ या ‘अशुद्ध’ मान ली जाती है।

बाढ़ के कारण यह नदी चंदौली को धान का कटोरा बनाती है। बाढ़ के बाद की उपजाऊ मिट्टी फसलों को पोषण देती है, और यही वजह है कि चंदौली जिले की पहचान एक कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में बनी हुई है।

अंधविश्वास मिटाती है कर्मनाशा

गाजीपुर के दिलदारनगर के मिर्चा गांव के साहित्यकार सिद्धेश्वर सिंह कहते हैं कि सत्य घटना पर आधारित कहानी ‘कर्मनाशा की हार’ अंधविश्वास, जात-पात, ऊंच-नीच के बंधन को तोड़ती है। कहानी में गांव में आई बाढ़ को रोकने के लिए एक ओझा मनुष्य बली देने की बात कहता है।

अज्ञानता में फंसे ग्रामीण उसकी बात मान लेते हैं। गांव की एक विधवा औरत और उसके बच्चे को इसके लिए चुना जाता है। इस विधवा औरत से गांव के ब्राह्मण का छोटा भाई प्यार कर बैठता है। कहानी आगे बढ़ती है तो एक छोटी बच्ची छबीली समाज के भ्रम को तोड़ने का काम करती है। ब्राह्मण भैरो पांडेय को सच्चाई का ज्ञान होता है और अंत में वे फूलमत को अपनी बहू बना लेते हैं।

साहित्यकार सिद्धेश्वर बताते हैं कि कर्मनाशा की हार में बार-बार त्रिशंकु का जिक्र आता है। डॉ राजबली पांडेय के हिन्दू शब्दकोश के मुताबिक सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु की कथा के साथ कर्मनाशा के उद्गम को जोड़ा गया। त्रिशंकु के मुंह से जो लार-थूक गिरा उससे कर्मनाशा नदी का उद्भव हुआ। गंगा की तरह इस नदी में लोग सिक्के प्रवाहित नहीं करते।

साहित्यकार सिद्धेश्वर ये भी कहते हैं कि किसी अलौकिक कहानी को सच मान लेने से कर्मनाशा को महत्वहीन, मूल्यहीन और अपवित्र मान लिया जाना ठीक नहीं है। नदी के अपवित्र होने के कोई तार्किक कारण हैं ही नहीं। तर्क को सच का बोध कराती है इनकी एक कविता पढ़िए –

फूली हुई सरसों के

खेतों के ठीक बीच से

सकुचाकर निकलती है कर्मनाशा की पतली धारा ।

कछार का लहलहाया पीलापन

भूरे पानी के शीशे में

अपनी शक्ल पहचानने की कोशिश करता है ।

धूप में तांबे की तरह चमकती है

घाट पर नहाती हुई स्त्रियों की देह ।

नाव से हाथ लपकाकर

एक अंजुरी जल उठाते हुए

पुरनिया – पुरखों को कोसने लगता हूं मैं –

क्यों – कब – कैसे कह दिया

कि अपवित्र नदी है कर्मनाशा !

भला बताओ

फूली हुई सरसों

और नहाती हुई स्त्रियों के सानिध्य में

कोई भी नदी

आख़िर कैसे हो सकती है अपवित्र ?

सवाल ये है कि कर्मनाशा को बदनाम करने के लिए झूठे किस्से-कहानियां क्यों गढ़ी गई? इस सवाल पर साहित्यकार डा.अरविंद मिश्र का तर्क ये है कि मगध क्षेत्र में बौद्ध राजधर्म बन गया था। उसके कारण सनातनियों को मार-मारकर भगाया जा रहा था।

सनातन धर्म से जुड़े लोगों ने नदी को अपवित्र बताकर लोगों को दक्षिण की ओर जाने से प्रतिबंधित करने के लिए कर्मनाशा पर बुराइयों का आरोपण करना शुरू कर दिया। वैतरणी की तरह काल्पनिक कहानियां गढ़ दी गईं। सनातनियों और बौद्धों के वैचारिक द्वंद्व विभेद का कहर कर्मनाशा पर टूटा। लोकजीवन में लंबे वैचारिक संघर्ष के चलते कर्मनाशा अभिशप्त नदी बन गई।

कर्मनाशा का तिरस्कार क्यों?

दूसरी ओर, बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखने वाले बनारस के जाने-माने एक्टिविस्ट डॉ लेनिन रघुवंशी कहते हैं, “बौद्ध धर्म हिंसा में यकीन करता ही नहीं था। सनातन धर्म से जुड़े लोगों ने बौद्ध धर्मावलंबियों के प्रभाव को रोकने और अपने मुनाफे के लिए कर्मनाशा को बदनाम किया। कर्मनाशा का पानी तटवर्ती किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।

खेती के लिए इसकी नहरों का उपयोग होता है और पशुपालकों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। पशु इस नदी से पानी पीते हैं, और आसपास के वन्य जीव जैसे हिरण, साही और अन्य जीव भी इस नदी पर निर्भर हैं। यह नदी न सिर्फ इंसानों बल्कि पशुओं के जीवन का भी आधार है।”

“इस नदी की कहानी केवल एक उदास नदी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सभी नदियों की कहानी है जिन्हें हम अपनी अनदेखी और तिरस्कार से बर्बाद कर रहे हैं। कर्मनाशा को एक बार फिर से हरा-भरा बनाना है, इसे अपने जीवन के हिस्से के रूप में अपनाना है। हमें इस नदी को गले लगाना होगा, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारी जड़ें हैं।”

डा.लेनिन कहते हैं, “कर्मनाशा नदी एक अनोखी और रहस्यमयी धारा है, जो न केवल क्षेत्र की भूगोल और कृषि को प्रभावित करती है, बल्कि इसके साथ जुड़े मिथकों और कहानियों ने भी इसे लोगों की नजरों में खास स्थान दिया है।

कर्मनाशा नदी का नाम सुनते ही एक विशेष प्रकार का कौतूहल मन में उठता है। इस नदी के बारे में कई किस्से-कहानियां प्रचलित हैं, जो इसे एक ओर रहस्य से भर देती हैं, तो दूसरी ओर इसके महत्व और प्रासंगिकता पर भी ध्यान आकर्षित करती हैं।”

नदियों प्रदूषण नियंत्रण पर शोध करने वाले एक्टिविस्ट सौरभ सिंह कहते हैं, “कर्मनाशा को अगर एक नई जिंदगी देनी है, तो समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। यह नदी अपने साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक जीवनशैली को भी समेटे हुए है। इसे शापित मानने और तिरस्कार करने से हम अपने ही अतीत को खोते जा रहे हैं।

कर्मनाशा का अस्तित्व संकट में है, लेकिन शायद हम सभी का अस्तित्व भी कहीं न कहीं इस नदी से जुड़ा हुआ है। इस नदी को जीवित रखना हमारे लिए केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के लिहाज से भी जरूरी है।

सौरभ कहते हैं, “कर्मनाशा केवल एक जल स्रोत नहीं है; यह उनके जीवन और भविष्य की धारा है। समय रहते इस जीवनदायिनी नदी के संरक्षण की दिशा में प्रयास नहीं किए गए तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और इसके साथ ही इस क्षेत्र की कृषि और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

विलाप करती इस उदास नदी को बचाना हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस नदी का लाभ उठा सकें और इसके सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक महत्व को समझ सकें।”

“कर्मनाशा नदी का संरक्षण तभी संभव है जब सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर इसे संरक्षित करने का ठोस संकल्प लें। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह पंप कैनालों की मरम्मत करे और नदी में जल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए उपयुक्त नीतियां लागू करे।

स्थानीय लोगों का भी दायित्व बनता है कि वे नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। इसके लिए गांवों में जागरूकता कार्यक्रम, गोष्ठियां, स्वच्छता अभियान और जन भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि लोग नदी के महत्व को समझ सकें और इसके संरक्षण में योगदान दे सकें। शायद तभी यह नदी अपनी स्वाभाविक सुंदरता और अमूल्य धारा को लंबे समय तक बनाए रख सकेगी।”

(विजय विनीत बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं)