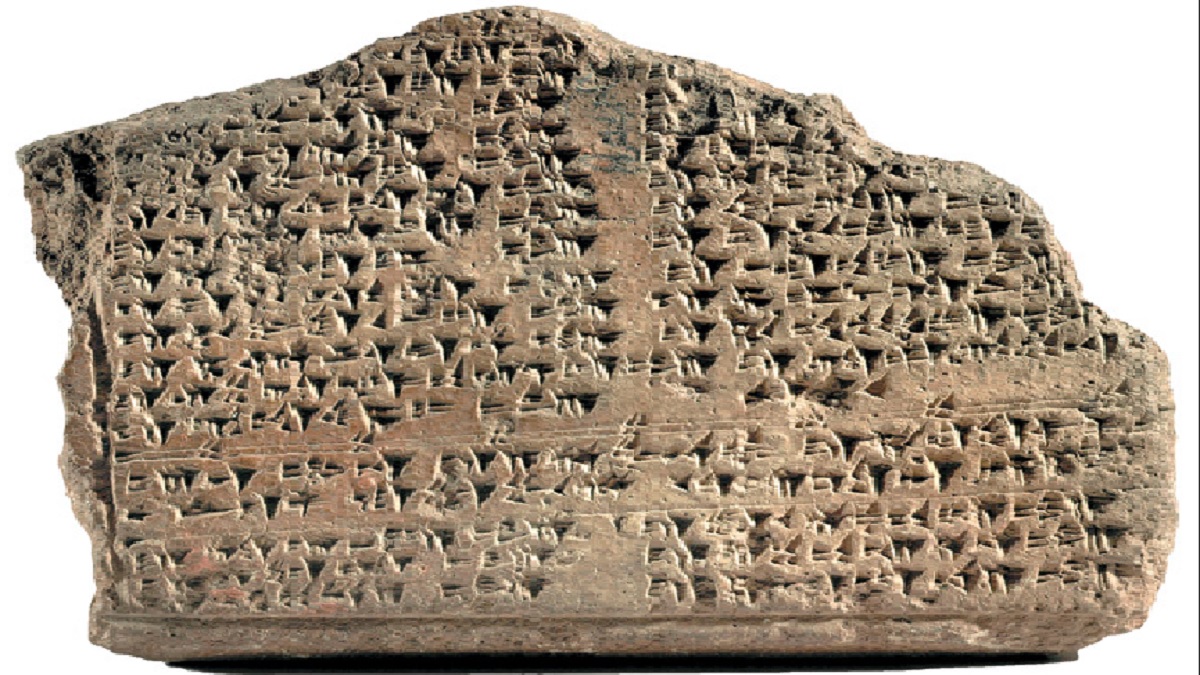

इस साल अप्रैल महीने में तुर्की में चल रही पुरातात्विक गतिविधियों के दौरान लगभग 30 हजार हित्ताइट भाषा की प्लेटें मिलीं। यह तुर्की के कालासागर क्षेत्र गार्ज फोट्रेस इलाके में मिला है। यह एक बेहद पुराना बसा हुआ इलाका है और जहां इतिहास की परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। उपरोक्त भाषा मिट्टी की स्लेटों, पत्थरों पर खुरचकर लिखी जाती थी। अमूमन मध्य एशिया के प्राचीन काल में लेखन स्लेटों पर खुरजकर, ही लिखा जाता था। यह परम्परा हड़प्पा में मिली लेखन की मुहरों में और बाद में शिलालेखों में देखा जा सकता है।

हित्ताइट भाषा की इन स्लेटों में कुछ ऐसी भी भाषा का प्रयोग है जिसे पढ़ा नहीं जा सका है लेकिन वे हित्ताइट लेखन के बीच बीच में ही ये प्रयुक्त हुए हैं। निश्चित ही वे प्रसंगों के साथ आते हैं, संभव है इस कारण से वे पढ़े जा सकें। हित्ताइट भाषा का एक छोर पुराने ग्रीक राज्य की सीमाओं तक जाता है तो दूसरी ओर यह भारत की संस्कृत भाषा में उल्लेखित देवताओं के नामों के उल्लेख के साथ जुड़ जाता है।

दरअसल हित्ताइट भाषा एक व्यापक सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण करता है जिसके माध्यम से इंडो-यूरोपीयन भाषा परिवारों के फैलाव, उनकी भाषिक संरचना, सांस्कृतिक और सामाजिक उल्लेखों आदि का एक तुलनात्मक अध्ययन विशाल दरवाजा खुलता है। तुर्की में 30 हजार प्लेटों की खोज भारत के इतिहास के लिए भी एक बड़ी खोज है और यह इसके भी इतिहास के दायरे का यूरोप की दुनिया से बाहर ले जाते हुए मध्य एशिया के उन देशों के साथ जोड़ता है, जिसमें हम भाषा परिवार को बनते हुए देख सकते हैं। इस भाषा की उत्पत्ति के अवशेष हमें 3,500 वर्ष पूर्व लेकर जाते हैं।

भारत में इतिहास लेखन में प्राचीनता का आग्रह अमूमन पूर्वाग्रह बदलते रहते हैं। यहां आमतौर पर प्राचीनता को एक पवित्रता के आग्रह से जोड़ा जाता है। धार्मिक पुस्तकों और धर्म के गुरुओं, प्रचारकों, देवताओं के जो व्याख्यान हमें मिलते हैं, वहां वे कालखंड से बाहर जाते हुए अनादि अनन्त की बात करते हैं। आप बहुत सारे पूजा स्थलों के बाहर लगे होर्डिंग पर भी इस तरह के दावों के देख सकते हैं जिस पर प्राचीनता का आग्रह होता है।

मसलन, प्राचीन काली मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, महाभारतकालीन भैरव मंदिर आदि। इस प्राचीनता का आग्रह जब पुराणों में उल्लेखित कालखंडों को गिनने में और भी अधिक दिखता है और कल्पना की उड़ान को भरपूर सहयोग देता हुआ दिखता है। जब यह कल्पना पुरातत्व और इतिहास के सिर पर बैठ जाये, तब यह बेहद खतरनाक हो जाता है और इसका परिणाम हम इतिहास के धरोहरों को नष्ट करने के प्रयासों और ध्वंस का शिकार बन गई इमारतों में देख सकते हैं।

लेकिन, यदि हम उपलब्ध सामग्रियों, जिसे हम इतिहास के स्रोत कह सकते हैं, का ठोस अध्ययन करें तो बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। निश्चित ही हमारे इतिहासकारों का एक हिस्सा इन स्रोतों का एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन पेश करते हुए उन रास्तों को खोल दिया है जिससे सीखते हुए मानव इतिहास की उन सच्चाईयों को सामने लाया जा सकता है जिस पर आज धर्म और राष्ट्रवाद के विभाजनों ने कब्जा कर रखा है और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का दावा एक नस्लीय दावे में बदल डालने का एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है।

जिस आर्य श्रेष्ठता का दावा और उसकी खोज की शुरूआत 19वीं सदी के मध्य से शुरू होकर बीसवीं सदी के चरम पतन और फासीवाद में पतित हुई, उसके अवशेष और प्रभाव भारत में लगातार बने रहे और अक्सर सिर चढ़कर बोलते भी रहे। संस्कृत और वेदों की श्रेष्ठता और अपूर्व पवित्रता का दावा मूलतः यूरोपीय नस्लवादियों ने ही पेश किया और इसे इंडो-आर्यन भाषा परिवार के साथ जोड़ते हुए विकास की ऐतिहासिक धारा के साथ एक ठोस जमीन भी प्रदान कर दिया।

इस भाषा परिवार के साथ मध्य एशिया और रूस के स्तेपी मैदानों से गहरा संबंध है, इसे प्रमुखता नहीं दी गई। इन भाषा परिवार से जुड़े कबीले दुनिया के हिस्सों में फैलते गये और अपनी जीवनशैली, बदलते परिवेश और प्राकृतिक स्थितियों और अन्य भाषाई कबीलों के साथ टकराहट और जुड़ाव नई भाषा, समाज और संस्कृतियों को बनाते हुए ये पुराने कबीले एक दूसरे अलग भी होते रहे।

हम एक तरफ हड़प्पा के कीलांकित चिन्हों वाली मुहरों को पश्चिमी भारत से लेकर मध्य एशिया तक में देखते हैं, वहीं वेदों में उल्लेखित देवताओं का जिक्र हम उन भाषाओं में पाते हैं जो मध्य एशिया से होते हुए यूरोप की सीमा तक जा मिलते हैं। इसी तरह शब्दों के अवशेषों की दुनिया विविध भाषा परिवारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए दिखती है। मध्य एशिया के मित्तानी, कसाईट, हित्ताइट उन्हीं भाषा परिवारों का हिस्सा हैं जिसे हम इंडो-आर्यन भाषा परिवार कहते हैं और जो भारत की आधुनिक भाषा संरचना निर्माण में निर्णायक योगदान दिया।

इतिहास के स्रोतों में भाषा उत्पत्ति के स्रोत होने की वजह से ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह यदि अलग भाषा परिवार समूह की है और धर्म के आग्रहों को अपने भीतर समेटे हुए है, तब भी उसका अध्ययन इतिहास की टूटी श्रृंखलाओं को जोड़ देती है। इस संदर्भ में, ह्वेनसांग की रचना एक महत्पूर्ण तथ्य को उद्घाटित करती है। वह ईसा के 500 साल बाद भारत आ रहा था। वह पश्चिमोत्तर भारत, अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए आया। वह इन इलाकों में बौद्ध स्थलों के ध्वंस और उनके कमजोर होते जाने के चिन्हों के बारे में बताया। उसने शहरों के बर्बाद हो रही स्थितियों के बारे में बताया। उसके वर्णन में यह स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश तक थी। उसी के वर्णन से बंगाल-बिहार और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बौद्ध धर्म की गतिविधियों के बारे में पता चला। यही वह सूत्र था जिसे पकड़कर राहुल सांस्कृत्यायन ने तिब्बत की यात्राएं की और भारत के इतिहास के स्रोतों के नये दरवाजों को खोल दिया। बर्मा और चीन से बौद्ध स्रोतों से न सिर्फ उत्तर और पूर्वात्तर भारत के इतिहास लेखन समृद्ध हुआ, दक्षिण भारत के इतिहास लेखन में भी एक नये दौर की शुरूआत हुई।

धर्म का पूर्वाग्रह, भाषा की श्रेष्ठता अंततः एक नस्लीय श्रेष्ठता के साथ जुड़ जाती है और एक खतरनाक सामाजिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का सिद्धांत गढ़ती है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की उस पतनशीलता में प्रकट होता है, जिसे हम फासीवाद कहते हैं। भारत में, बेहद एक छोटा सा समूह जो धर्म, भाषा और पुस्तक की पवित्रता के दावे के आधार पर पहले से ही जातिवाद की संरचना को गढ़ा हुआ है और गैर बराबरी वाली आर्थिक संरचना में वह लगातार सामाजिक और सांस्कृतिक गैरबराबरी को उसके साथ संयोजित करते हुए चलता है।

निश्चित ही यह छोटा समूह कोई अलग-थलग स्वयंसेवियों का समूह नहीं है, यह राज्य पर काबिज समूह है जो संपत्ति पर मूलतः कब्जा किये हुए है और इसे बनाये हुए है। यह इतिहास की उस धारा का हमेशा विरोध करता है जहां मनुष्य का विकास उसकी एक एकता और विस्तारित होती पहचानों में अभिव्यक्त होता है। वह हमेशा ही नस्ल और धर्म, जन्म और पवित्रता के आधार पर इतिहास की ऐसी व्याख्या देता है जिसमें सिर्फ वही होता है। वह इतिहास को कब्र में बदल देने के लिए उतावला रहता है इसीलिए वह अक्सर इतिहास को नष्ट कर देने पर उतावला रहता है।

वह जानता है, यदि इतिहास अपनी सच्चाई के साथ सामने आया तब उसकी कोई जगह नहीं बचेगी, मनुष्य का इतिहास लिखा जाएगा। यही कारण है भाषा को लेकर हो रही नई खोजें भारत के इतिहास लेखन में किसी हलचल को पेश नहीं करती। ऐसा लग रहा है मानो यहां पुरातत्व का काम सिर्फ धर्म की सवारी करना ही रह गया है। हम निश्चित ही उन युवाओं से उम्मीद कर सकते हैं जो ऐसी उड़ानों की सच्चाई से वाकिफ हैं और नये रास्ते की तलाश में लगे हुए हैं।

(अंजनी कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं)