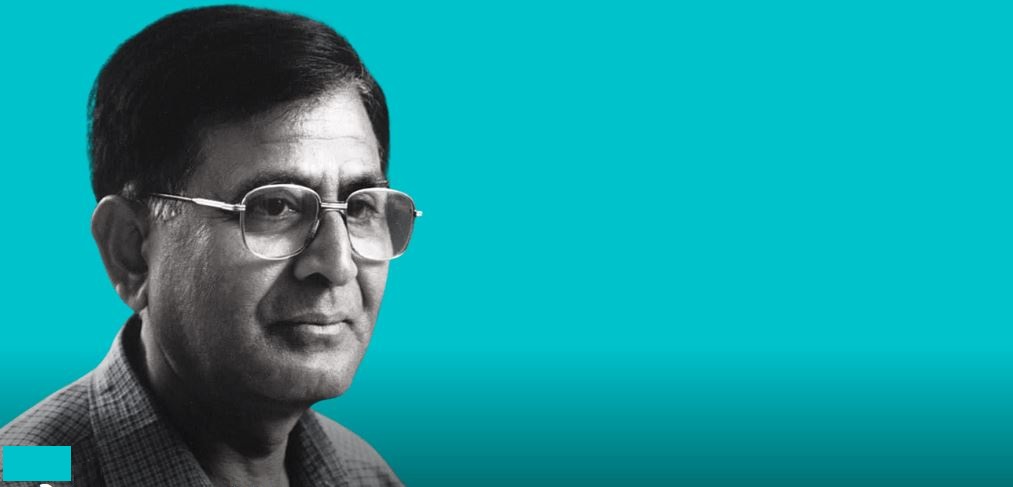

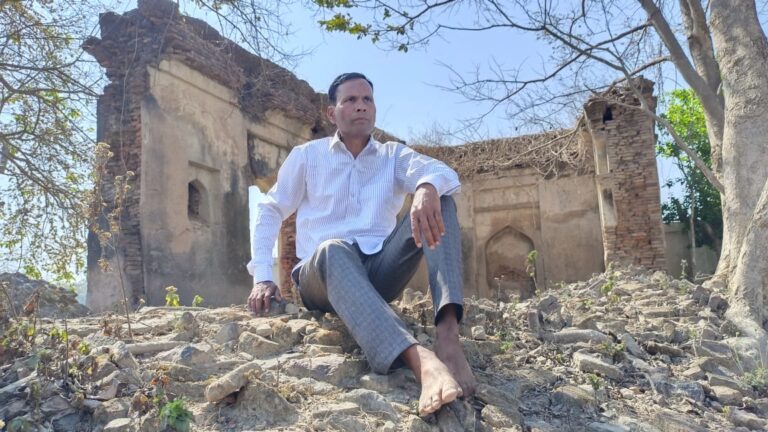

दुनिया में ऐसे बहुत-कम लोग जन्म लेते हैं, जिन्हें तारीख़ उनके द्वारा किए गए सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्य एवं योगदान के लिए हमेशा याद रखती है । 30 जून, साल 1950 को मुज़फ्फ़रनगर ज़िले के ‘बरला’ नामक गाँव में एक ऐसी ही शख्सियत ने जन्म लिया । मैं बात कर रहा हूँ—मानवीय संवेदना से सराबोर, हिन्दी दलित साहित्य के पुरोधा, एक अज़ीम मुसन्निफ़—‘ओमप्रकाश वाल्मीकि’ की, जिन्होंने अपने कहन और लेखन से अंधकार की गर्त में समा चुके विषमताग्रस्त, बोझिल, नीरस और बुझे हुए समाज को रोशन करने का प्रयास किया । यूँ तो हिन्दी दलित साहित्य में कवियों-कथाकारों की एक लंबी फ़ेहरिस्त है लेकिन मुख्तलिफ़ विश्वविद्यालयों में पढ़ने-लिखने वाले हम तालिब-ए-इल्म जैसे ही ‘दलित साहित्य’ शब्द कहीं पढ़ते-सुनते हैं, तो दफ़अतन हमारी आँखों के सामने पहले-पहल जो एक चित्र बनता है, मानसिक पटल पर जो एक नाम उभरता है, बेशक वह—‘ओमप्रकाश वाल्मीकि’ ही होता है ।

ओमप्रकाश वाल्मीकि हिन्दी अदब की दुनिया में एक ऐसा नाम हैं, जिनकी अनुपस्थिति में हिन्दी दलित साहित्य पर बात करना बेईमानी-सा लगता है । गोया ओमप्रकाश वाल्मीकि और दलित साहित्य एक-दूसरे के पर्याय हो गए हैं । वाणी प्रकाशन से प्रकाशित किताब ‘ओमप्रकाश वाल्मीकि—व्यक्ति, विचारक और सृजक’ के सम्पादकीय में प्रतिष्ठित रचनाकार जयप्रकाश कर्दम लिखते हैं—“ओमप्रकाश वाल्मीकि एक ऐसा नाम है, जिसने अपनी रचनाओं के माध्यम से कुलीनता और आभिजात्य संस्कृति के मूल्यों में रचे-बसे हिन्दी साहित्य की सदियों पुरानी जड़ता को तोड़ा और समाज की भाँति साहित्य की चौखट से बाहर उपेक्षित पड़े दलितों को साहित्य के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। यह कहना शायद ग़लत नहीं होगा कि ओमप्रकाश वाल्मीकि का लेखन साहित्य विमर्श में एक अनिवार्य हस्तक्षेप है ।” ओमप्रकाश वाल्मीकि के कहन और लेखन के मूल में जहाँ एक ओर बुद्ध का दर्शन, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले,तथा बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकरकी वैचारिकी है, तो वहीं दूसरी ओर मध्यकालीन संत कवि कबीर और रैदास (रविदास)जैसा अदम्य साहस भी है—दीदावर चाहिए ।

हिन्दी साहित्य में एक नई बहस को जन्म देने वाले, वाद-विवाद-संवाद में यक़ीन रखने वाले ओमप्रकाश वाल्मीकि ने अपनी साहित्यिक यात्रा ‘कविता’ से शुरू की जिसके बाद यह सिलसिला कहानी, नाटक, आत्मकथा और अनुवाद तक जाता है । इसका अर्थ यह हुआ कि ओमप्रकाश वाल्मीकि न सिर्फ़ एक कवि बने रहे बल्कि एक कुशल अफ़सानानिगार, ड्रामानिगार, आत्मकथाकार और अनुवादक के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। शायद यह अपवाद ही होगा कि अदब से तअल्लुक़ रखने वाले किसी इंसान ने दो भागों में प्रकाशित ओमप्रकाश वाल्मीकि की आपबीती या आत्मकथा—‘जूठन’ का नाम कहीं पढ़ा-सुना न हो। बहरहाल ।

ओमप्रकाश वाल्मीकि ने साहित्य की मुख्तलिफ़ विधाओं, मसलन—कहानी—‘सलाम’ 2000, ‘घुसपैठिये’ 2003, ‘छतरी’, ‘अम्मा एंड अदर स्टोरीज़’। आत्मकथा—‘जूठन’ 1997 दो भाग । आलोचना—दलित साहित्य का सौन्दर्य-शास्त्र’ 2001, ‘मुख्यधारा और दलित साहित्य’, ‘दलित साहित्य : अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ’। अनुसन्धान परक ग्रंथ—‘सफ़ाई देवता’ 2008 । नाटक—‘दो चेहरे’, ‘उसे वीर चक्र मिला था’। अनुवाद—सायरन का शहर(अरुण काले का कविता-संग्रह, मराठी से हिन्दी अनुवाद), मैं हिन्दू क्यों नहीं (कांचा इलैया की अंग्रेज़ी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद) आदि में साहित्य-सर्जन किया है। ओमप्रकाश वाल्मीकि का रचना-संसार बहुत व्यापक है, जिसके कई रंग-रूप हैं। मुख्य रूप से हम यहाँ ओमप्रकाश वाल्मीकि के कवि-कर्म और उनकी कविताओं पर ही बातचीत करेंगे ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है—ओमप्रकाश वाल्मीकि ने अपनी साहित्यिक यात्रा ‘कविता’ से शुरू की । इस संदर्भ में ख़ुद कवि ने अपनी किताब ‘दलित साहित्य : अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ’ में स्वीकार किया है कि—“प्रारम्भिक दौर से ही मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम कविता ही रही है । एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहने के साथ-साथ कविताओं की ओर मेरा झुकाव लगातार बढ़ता गया । बल्कि हताशा और निराशा के समय कविता मुझे सम्बल देती रही है ।”

सन 1989 में ‘सदियों का संताप’ शीर्षक से कवि का पहला कविता-संग्रह शाया हुआ । तत्पश्चात सन 1997 में ‘बस्स! बहुत हो चुका’ तथा सन 2009 में ‘अब और नहीं’ कविता-संग्रह प्रकाश में आए । आगे चलकर भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रोफेसर ‘रामचन्द्र’ जी ने ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं का संपादन—‘ओमप्रकाश वाल्मीकि : प्रतिनिधि कविताएँ’ शीर्षक से किया ।

उपर्युक्त काव्य-संग्रहों में शामिल कविताओं, मसलन—‘ठाकुर का कुआं’, ‘पेड़’, ‘शम्बूक का कटा सिर’, ‘झाडूवाली’, ‘तब तुम क्या करोगे’, ‘शायद आप जानते हों’, मेरे पुरखे’, ‘वह दिन कब आएगा’, ‘कभी सोचा है’, ‘वे भूखे हैं’, ‘जूता’, ‘चोट’, ‘युग-चेतना’, ‘मुट्ठी भर चावल’, ‘जाति’, ‘शब्द झूठ नहीं बोलते’ आदि के माध्यम से ओमप्रकाश वाल्मीकि समाज का विश्लेषण करते हुए न्याय की घोषणा करते हैं । और कहते हैं कि—“मेरे लिए कविता कला से ज़्यादा, जीवन की अदम्य लालसा, गतिशीलता की संवाहक है, जो हमारी पीड़ा, हमारे सुख-दुःख की अभिव्यक्ति है, जिसमें हम अपने वर्तमान का प्रतिबिम्ब शिद्दत के साथ देख सकें । जो जीवन की विद्रूपताओं से जूझने का हौसला दे…सच्ची और सही कविता है, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने का हौसला रखती हैं ।”

ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं में तथाकथित सर्वश्रेष्ठ, उच्च-कुल के लोगों की सैकड़ों-हज़ारों वर्षों से गुलामगिरि करने वाले एक बहिष्कृत दलित तबके की यातना है, प्रताड़ना है, उत्पीड़न है, शोषण है, अत्याचार है, ज़ुल्म है, अन्याय है, दर्दनाक चीख, सिसकियाँ और कराह है, ऊँच-नीच, भेदभाव और तिरस्कार हैं । बानगी के तौर पर यहाँ कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—

बहुत ही सरल भाषा में लिखित ‘ठाकुर का कुआं’ शीर्षक कविता (जिसका रचनाकाल नवम्बर, 1981 है और जो बाद में ‘सदियों का संताप’ काव्य-संग्रह में शामिल हुई) ओमप्रकाश वाल्मीकि की सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविता है या यूँ कहें की उनकी प्रसिद्धि का आधार-स्तम्भ है । यह कविता तब और ज़्यादा लोकप्रिय हुई जब हिन्दी रंगमंच और हिन्दी सिनेमा को बहुत गहराई तक प्रभावित करने वाले अभिनेता इरफ़ान खान ने एक मंच से इस कविता का पाठ किया था । कविता की कुछ पंक्तियाँ यूँ हैं—“चूल्हा मिट्टी का/मिट्टी तालाब की/तालाब ठाकुर का/भूख रोटी की/रोटी बाजरे की/बाजरा खेत का/खेत ठाकुर का/बैल ठाकुर का/हल ठाकुर का/हल की मूठ पर हथेली अपनी/फसल ठाकुर की/कुंआ ठाकुर का/पानी ठाकुर का/खेत-खलिहान ठाकुर के/गली-मुहल्ले ठाकुर के ।”

ओमप्रकाश वाल्मीकि की यह कविता न सिर्फ़ किसी ‘ठाकुर-विशेष’ को संबोधित है बल्कि, यह उस पूरे ब्राह्मणवादी, जातिवादी, सामंतवादी तबके से एक सवाल है, जिसका जीवन के सबसे मूलभूत संसाधनों पर सदियों से क़ब्ज़ा रहा है, जो आज भी सबकुछ हथियाए बैठा है । ऐसे में ओमप्रकाश वाल्मीकि जो सवाल करते हैं वह कहीं बहुत दूर तक आत्मा को झकझोर जाता है—

फ़िर अपना क्या

गाँव?

शहर?

देश?

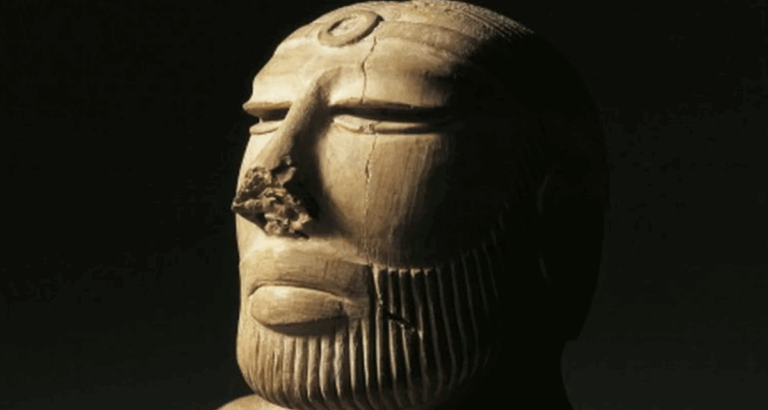

‘मेरे पुरखे’ शीर्षक कविता में ओमप्रकाश वाल्मीकि जिन पुरखों का ज़िक्र करते हैं, दरअसल ये सब वही लोग हैं जिन्होंने वर्णव्यवस्था के पोषकों से कभी सवाल नहीं किया, जिनके होठों को सिल दिया गया, जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे, भूखे-नंगे रहे, जिनके गले में हांड़ी और कमर में झाड़ू बाँधी गई—“तुमने कहा—ब्रह्मा के पाँव से जन्मे शूद्र/और सिर से ब्राह्मण/उन्होंने पलट कर नहीं पूछा—ब्रह्मा कहाँ से जन्मा?/तुमने कहा—सेवा ही धर्म है शूद्र का/उन्होंने नहीं पूछा—बदले में क्या दोगे?/वे नहीं जानते थे/कवायद करना/लूटना—निर्बल और असहाय को!/नहीं जानते थे/हत्या करना/वीरता की पहचान है/लूट-खसोट अपराध नहीं/संस्कृति है/कितने मासूम थे वे/मेरे पुरखे/जो इंसान थे/लेकिन अछूत थे ।” यह कविता मनुष्य-मनुष्य के बीच के भेद को बताती है कि किस तरह ब्राह्मणवादियों ने एक इंसान को ‘अछूत’ कहकर कितनी आसानी से अपने से अलगा दिया, हाशिए पर डाल दिया ।

जिस समाज में आज भी उठते-बैठते, खाते-पीते, पढ़ते-पढ़ाते ‘जाति’ सबसे पहले पूछी जाती है, ऐसी स्थिति में जाति का सवाल शुरुआत से ही दलित साहित्य के केंद्र में रहा है। सदियों से जाति के आधार पर दलित समाज के लोगों से भेदभाव होता रहा है। ओमप्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं—“स्वीकार्य नहीं मुझे जाना/मृत्यु के बाद/तुम्हारे स्वर्ग में/वहां भी तुम/पहचानोगे मुझे/मेरी जाति से ही ।”

ऐसा माना जाता है कि साहित्य में यदि “पीड़ित हृदय से निकली कराह या चरम उल्लसित हृदय से फूटा गीत नहीं है, यदि वह कोई सवाल या किसी सवाल का जवाब नहीं है, तो वह निर्जीव है ”(वेलेंस्की)।ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं में पीड़ित हृदय से निकली हुई कराह भी है और वह तीखे सवाल भी करती है—‘तब तुम क्या करोगे’ऐसी ही एक कविता है जिसमें सीधे-सीधे ज़ुल्मियों से सवाल पूछा गया है—यदि तुम्हें/धकेलकर गाँव से बाहर कर दिया जाए/पानी तक न लेने दिया जाए कुंए से/दुत्कारा-फटकारा जाए चिल-चिलाती दोपहर में/कहा जाए तोड़ने को पत्थर/काम के बदले/दिया जाए खाने को जूठन/तब तुम क्या करोगे?

यदि तुम्हें/मरे जानवर को खींचकर/ले जाने के लिए कहा जाए/और कहा जाए ढोने को/पूरे परिवार का मैला/पहनने को दी जाए उतरन/तब तुम क्या करोगे?”

ओमप्रकाश वाल्मीकि ने अपनी बेशतर कविताओं के माध्यम से अपने समय, समाज और सदियों से उपेक्षित, उत्पीड़ित, दमित, शोषित, अपमानित, क़दम-क़दम पर एक ख़ास वर्ग द्वारा ठगे गए, छले गए ‘दलित समाज’ की व्यथा, उनकी पीड़ा, उनके दुःख-दर्द को बड़ी ही निर्भीकता और साहस से शब्द-बद्ध किया है । ऐसी ही एक कविता है ‘मुट्ठी भर चावल’—

“अरे, मेरे प्रताड़ित पुरखों

तुम्हारी स्मृतियाँ

इस बंजर धरती के सीने पर

अभी ज़िन्दा हैं

अपने हरेपन के साथ

तुम्हारी पीठ पर

चोट के नीले गहरे निशान

तुम्हारे साहस और धैर्य को

भुला नहीं पाए हैं अभी तक

सख्त हाथों पर पड़ी खरोंचें

रिसते लहू के साथ

विरासत में दे गयी हैं

ढेर-सी यातनाएं

जो उगानी हैं मुझे इस धरती पर

हरे, नीले, लाल फूलों में

ओ, मेरे अज्ञात, अनाम पुरखों

तुम्हारे मूक शब्द जल रहे हैं

दहकती राख की तरह

राख : जो लगातार काँप रही है

रोष में भरी हुई

मैं जानना चाहता हूँ

तुम्हारी गंध…

तुम्हारे शब्द…

तुम्हारा भय…

जो तमाम हवाओं के बीच भी

जल रहे हैं

दीये की तरह युगों-युगों से”

अभी तक जहाँ सिर्फ़ पेड़ों पर‘कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा’राजती थी, जहाँ कवि प्रकृति रूप में ही पेड़ का वर्णन करता आ रहा था ‘छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया/बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन’ वहीं ओमप्रकाश वाल्मीकि जब ‘पेड़’ शीर्षक कविता लिखते हैं तो बंधे-बंधाए सौन्दर्य को तोड़कर एक नया सौन्दर्य-शास्त्र गढ़ते हैं और कहते हैं—

“पेड़,

तुम उसी वक़्त तक पेड़ हो,

जब तक ये पत्ते

तुम्हारे साथ हैं

पत्ते झरते ही

पेड़ नहीं ठूंठ कहलाओगे

जीते जी मर जाओगे ।”

ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं ने ‘जातिवादी’, ‘वर्णवादी’, ‘सामंतवादी’ और ‘ब्राह्मणवादी’ जैसी सड़ी-गली सोच और मानसिकता वाले लोगों की करतूतों को—जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ बदबू ही आती है तथा जिसने समाज को सबसे ज़्यादा दूषित एवं विषैला बनाया है, परत-दर-परत उधेड़ने का काम किया है । ‘चोट’ शीर्षक कविता में ओमप्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं—

“पथरीली चट्टान पर

हथौड़े की चोट

चिंगारी को जन्म देती है

जो गाहे-बगाहे आग बन जाती है

आग में तपकर लोहा नर्म पड़ जाता है

ढल जाता है

मन चाहे आकार में

हथौड़े की चोट में

एक तुम हो,

जिस पर किसी चोट का

असर नहीं होता ।”

यह बड़ा दिलचस्प है कि दुनियाभर के कवियों व कलाकारों ने ‘जूते’ या ‘जूतों’ को कविता व कला में अपने तर व्याख्यायित किया है । हिन्दी के बहुतेरे कवियों, मसलन—सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, आलोकधन्वा, नरेश सक्सेना, वीरू सोनकर, अच्युतानंद मिश्र, मलखान सिंह, बोधिसत्व और प्रेम रंजन अनिमेष आदि की कविताओं में जूते या जूतों के विभिन्न संदर्भ हैं । प्रसंगवश कविता के इतर चित्रकला की दुनिया में रंगों की कूची से मक़बूल मुसव्विर ‘विन्सेंट वानगॉग द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ(जूते) भी याद आती हैं । जिन्होंने कभी कहा था—“कला उन्हें ढांढस बंधाने के लिए है, जो ज़िन्दगी से हारे हुए हैं ।”

हिन्दी-उर्दू ज़बान में एक समान अधिकार रखने वाले कवि-शा’इर और गद्यकार गोबिन्द प्रसाद अपनी चर्चित किताब—‘ख़्वाब है दीवाने का’ में लिखते हैं—“वानगॉग ने मज़दूर के श्रम को जूतों में आलोकित कर दिया । वानगॉग के बनाए जूतों को पाँवों की दरकार नहीं । जूतों में…जूतों के भीतरी भागों से ही मज़दूर की ज़िंदगी का जीवट और कीचड़ सनी दृढ़ता झांकती है । जूता क्या है यूँ समझो इन जूतों में उस किसान-मज़दूर की आत्मा का वास है—उसकी ज़िंदगी का आईना है जिसमें अभाव से उपजा एक सवयम्भू संसार के सारे भाव बिम्बित हो रहे हों ।“ इस सबके अलावा अब ओमप्रकाश वाल्मीकि की ‘जूता’ शीर्षक कविता कुछ पंक्तियाँ आपकी नज़र—

वे चीखते हैं—

भाड़ में जाओ

तुम और तुम्हारा जूता

मैं कहना चाहता हूँ—

मैं भाड़ में नहीं नरक में जीता हूँ

पल-पल मरता हूँ

जूता मुझे काटता है

उसका दर्द भी मैं ही जानता हूँ

… … …. …

मैं जानता हूँ

मेरा दर्द तुम्हारे लिए चींटी जैसा

और तुम्हारा अपना दर्द पहाड़ जैसा

इसीलिए, मेरे और तुम्हारे बीच

एक फ़ासला है

जिसे लम्बाई में नहीं

समय से नापा जाएगा ।”

ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं का फ़लक इतना ज़्यादा विस्तृत है कि उसके पार जाना कभी-कभी नामुमकिन-सा लगता है । बार-बार पढ़ने के बाद भी गोया कुछ छूट-सा जाता है । तमाम आरोप और उपेक्षाओं का सामना करते हुए ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं ने साहित्य की दुनिया में एक अलग रास्ता बनाया है या यूँ भी कहा जा सकता है कि कविता का एक नया सौंदर्यशास्त्र रचा है । मोहसिन एहसान का शे’र याद आता है—

“हौसला तू ने दिया दुःख की पज़ीराई का

मुझ को अंदाज़ा न था ज़ख्म की गहराई का”

(आमिर हमज़ा जेएनयू के भारतीय भाषा केंद्र में शोधार्थी हैं।)