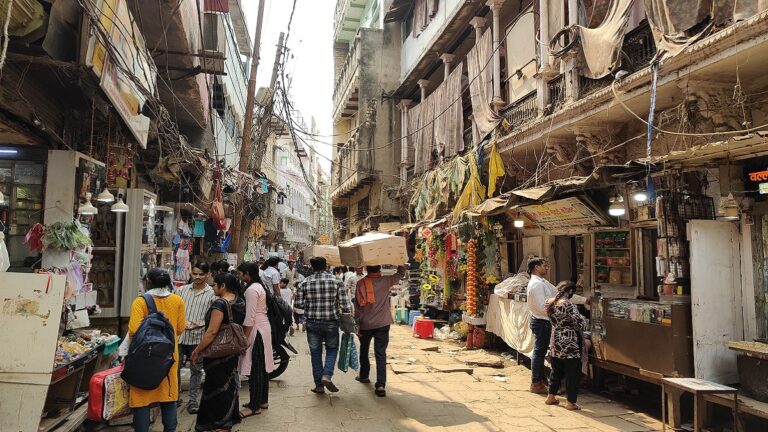

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के बनारस की दालमंडी, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जानी जाती है, आज एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जो न केवल इसकी भौगोलिक संरचना को बदलने जा रही है, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी को भी प्रभावित करेगी। दालमंडी, जो पूर्वांचल का सिंगापुर कहलाता था, आज उजड़ने के कगार पर है। इस बाजार में मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग हर रोज करोड़ों का कारोबार करते हैं।

करीब 10 हजार से अधिक दुकानों वाली दालमंडी गली, जहां हर समय व्यापार की चहल-पहल रहती है, अब बुलडोजर की धमकी के साए में है। काशी विश्वनाथ धाम को जोड़ने के नाम पर इस गली को सड़क बनाने की योजना है।

करीब 8 फीट की गलियों को 23 फीट का आकार दिया जाना है। नौ सौ मीटर लंबी सड़क हजारों व्यापारियों के लिए रोजी-रोटी का जरिया है, लेकिन सरकार की नई योजना अब उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट बनकर आई है।

जीलट वाच, जो 129 साल पुरानी घड़ियों की दुकान है। यह ऐसी दुकान है जो समूचे पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार को घड़ियों की आपूर्ति किया करती है। जीलट वाच के मालिक जिया काजिम कहते हैं, “हमारी चार पीढियों गुजर गईं इसी दुकान से। अब हमारी दुकान का वजूद बच पाएगा अथवा नहीं, यह कह पाना कठिन है।

हमने अपना पूरा जीवन इस बाजार को दिया है। यह बाजार सिर्फ हमारा रोजगार नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। दुकान टूटी तो हम पूरी तरह बेरोजगार हो जाएंगे, और जिनके मकान हैं, उनका भी कुछ हिस्सा बचना मुश्किल है।”

जिया काजिम बताते हैं, “मेरे दादा के पिता ने दालमंडी में घड़ियों का बिजनेस शुरू किया था। मैं अब भी घड़ियां बेचता हूं। यह चौड़ीकरण दालमंडी को खत्म कर देगा। यहां की गलियों की रौनक खत्म हो जाएगी। खाने-पीने की दुकानें भी नहीं बच जाएंगी। थोक बाजार का अस्तित्व ही मिट जाएगा।

हमें इस गली को सड़क बनाने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है।हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। अगर हमें उजाड़ा गया तो रो भी नहीं सकते।”

अनिश्चित भविष्य

काशी के सौंदर्यीकरण और यातायात सुधार के नाम पर हजारों परिवारों की रोजी-रोटी छीन लेना क्या उचित है? यह सवाल केवल दालमंडी के व्यापारियों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है।

सरकारी योजनाओं और विकास की जरूरतों के बीच यह सवाल बना हुआ है कि क्या विकास की कीमत मानवता, संस्कृति और व्यापारिक धरोहर के बलिदान से चुकानी चाहिए? दालमंडी के उजड़ते बाजार और व्यापारियों के चेहरे पर पसरे दर्द को देखकर यह कहना कठिन हो जाता है कि यह विकास है या विनाश?

करीब सौ साल पुरानी बाबा सर्राफ 1924 से आभूषण का कारोबार कर रहे जुल्फकार आलम का दर्द उनके शब्दों में झलकता है, “हमने यहां अपनी तीन पीढ़ियां खपा दीं। यह सिर्फ बाजार नहीं, हमारी धरोहर है।

यहां के 90% कारोबारी गली के दोनों तरफ दुकानें लगाते हैं। उनके पास न तो दूसरा ठिकाना है, न कोई और विकल्प। गली का चौड़ीकरण होगा तो वह हजारों लोगों की बर्बादी की वजह बनेगा।”

“दालमंडी, जो कभी पूर्वांचल में व्यापार का केंद्र हुआ करता था, अब केवल कल्पनाओं का बाजार बनकर रह जाएगा। यहां के बाजारों में होली के रंग से लेकर दिवाली के पटाखे, ईद के कपड़े और मकर संक्रांति की पतंगें हर त्योहार का हिस्सा थीं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, और हर तरह की चीजें यहां मिलती थीं। यह बाजार बनारस की धड़कन थी, लेकिन अब इसकी गलियों की आवाजें धीरे-धीरे खामोशी में बदल रही हैं।

दालमंडी का नाम सुनते ही पूर्वांचल का सिंगापुर याद आता है। यह बाजार, जिसकी गलियों में न केवल कारोबार की चहल-पहल है, बल्कि यहां का हर कोना अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। आज यह बाजार विकास की भेंट चढ़ने को मजबूर है। करीब 10,000 दुकानें टूटने की कगार पर हैं। ऐसा इसलिए ताकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम रास्ता मिल सके।

दालमंडी की विरासत पर संकट

यह इलाका कई पीढ़ियों से न केवल काशी के मुस्लिम समाज का, बल्कि पूरे शहर के व्यापारिक जीवन का अहम हिस्सा रहा है। यहां की गलियां महज बाजार नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन का आधार हैं। इन तंग गलियों में जो ठेले, दुकानें और गोदाम हैं, वे सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं, बल्कि काशी की गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का प्रतीक हैं।

साल 1965 से कपड़ा व्यवसाय कर रहे मोहम्मद ताज बताते हैं, “यहां 90% लोग फुटपाथ पर दुकान चलाते हैं। अगर दुकानें टूटेंगी, तो हम कहां जाएंगे? यह तो हमारी रोज़ी-रोटी छीनने जैसा है। हमें यहां से हटाकर कहीं और जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी जगह कौन से ग्राहक हमारे पास आएंगे?”

यहां हर त्योहार का रंग अलग होता है। दिवाली पर पटाखों की चमक हो या ईद पर ड्राई फ्रूट्स की खुशबू, दालमंडी ने हर धर्म और त्योहार को अपने में समेटा है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, बर्तन, और त्योहारों से जुड़ी हर चीज़ का केंद्र रहा है यह बाजार।

बाले यादव, जो पिछले कई सालों से यहां चश्मे का व्यापार कर रहे हैं। वह कहते हैं, “जो किराएदार हैं, उनका भविष्य पूरी तरह अंधकार में है। मकान मालिकों को थोड़ा मुआवजा मिल सकता है, लेकिन उससे भी उनका व्यापार फिर से नहीं खड़ा हो पाएगा।”

विकास या विनाश?

काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन को सुगम बनाना और ट्रैफिक को नियंत्रित करना निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन क्या इसके लिए 10,000 व्यापारियों और उनके परिवारों को उजाड़ना सही है?

78 वर्षीय अतहर सिद्दीकी जिनकी घड़ियों की 70 साल पुरानी दुकान है। वह कहते हैं, “यहां चौड़ीकरण के बाद होलसेल मार्केट खत्म हो जाएगा। यह जगह धीरे-धीरे मॉल्स और फूड स्टॉल्स में बदल जाएगी। असली दालमंडी खत्म हो जाएगी।”

दालमंडी के 90% कारोबारी छोटे दुकानदार हैं। ये वे लोग हैं, जिनकी दुकानें सड़कों पर हैं और जो हर दिन हजारों ग्राहकों की जरूरतें पूरी करते हैं। सलमान, जो कपड़ों की दुकान चलाते हैं, कहते हैं, “हमें समझ नहीं आता कि सरकार हमें हटाने के बाद कहां बसाएगी?। क्या नए बाजार में हमें पुराने ग्राहक मिलेंगे?”

कभी न खत्म होने वाला संघर्ष

दालमंडी के व्यापारियों के लिए यह गली का चौड़ीकरण किसी आपदा से कम नहीं होने वाला। यह सिर्फ उनका कारोबार नहीं छीन रहा, बल्कि उनकी पहचान, उनकी जड़ें, और उनके जीवन का आधार भी छीन सकता है।

डा.दिलशाद अहमद सिद्दीकी की चश्मों की दुकान है। वह कहते हैं, ” यहां सवाल सिर्फ विकास का नहीं है, बल्कि उस विकास की कीमत का है। क्या इस कीमत को चुका पाना वाकई संभव होगा? सरकार के लिए यह समय सिर्फ विकास पर ध्यान देने का नहीं, बल्कि इन व्यापारियों के भविष्य के बारे में सोचने का भी है। अगर दालमंडी बाजार उजड़ता है, तो काशी की आत्मा का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो जाएगा।”

दालमंडी के कारोबारी दिलशाद की आवाज़ में गुस्सा, दर्द और बेबसी साफ झलकती है। वे कहते हैं, “छोटे दुकानदार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उन्हें कहीं और जगह नहीं दी जाएगी। जो पीढ़ियों से यहां कारोबार कर रहे हैं, वे दोबारा इस गली के किनारे व्यापार नहीं कर पाएंगे। सरकार को सिर्फ एक-दो फीट अतिक्रमण हटाना चाहिए। लेकिन अगर 23 फीट तक सड़क चौड़ी की गई, तो हमारी जिंदगी उजड़ जाएगी। हम बर्बाद हो जाएंगे।”

यह दर्द सिर्फ दिलशाद का नहीं है। यहां हर दुकानदार की कहानी यही है। दालमंडी के कई कारोबारी सरकार के फैसले से खफा हैं, मगर ज्यादातर कैमरे पर अपनी बात कहने से डरते हैं। उन्हें डर है कि खुलकर विरोध करने से वे और मुश्किल में पड़ सकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि दालमंडी के कारोबारी चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन उनके कारोबार भी बचाए जाएं।

दिलशाद यह भी कहते हैं, ” यहां के कुछ व्यापारी मानते हैं कि अगर सरकार अंडरग्राउंड मार्केट बनाकर उन्हें दुकानें दे देती, तो शायद यह समाधान बेहतर होता। अगर दुकानें अंडरग्राउंड मार्केट में शिफ्ट होतीं, तो हमारे परिवारों का भविष्य सुरक्षित रहता। मगर फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा।

काशी का यह बाजार, जो कई पीढ़ियों से अपनी पहचान और परंपरा को संजोए हुए है, आज विकास की आंधी में खोने को मजबूर है। सवाल यह नहीं है कि विकास जरूरी है या नहीं। सवाल यह है कि क्या यह विकास उन लोगों की कीमत पर होना चाहिए, जिनकी जिंदगी इससे उजड़ जाएगी?”

आवागमन सुगम होगाःइंद्रेश

दालमंडी जिस वार्ड में आता है, वहां के पार्षद इंद्रेश कुमार का तर्क कुछ और ही है। वह कहते हैं, “गली अगर सड़क बन जाएगी तो इमरजेंसी सेवाएं बेहतर हो सकेंगी। एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियां आराम से आ-जा सकेंगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक पहुंचना सुगम होगा। बेनिया की पार्किंग, जिसमें एक साथ 700 वाहन खड़े हो सकते हैं, अब पूरी तरह से इस्तेमाल हो सकेगी।”

“बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बीते तीन सालों में 19 करोड़ से अधिक श्रद्धालु काशी आए। शहर में लगातार बढ़ते पर्यटकों के दबाव के कारण प्रमुख मार्गों और संपर्क मार्गों का चौड़ीकरण करना अनिवार्य हो गया है। काशी अब सिर्फ स्थानीय लोगों की नहीं, बल्कि पूरे देश की धरोहर है।”

प्रशासन ने दालमंडी के गली को सड़क में बदलकर विकास का जो खाका तैयार किया है उसके मुताबिक, यहां दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर अंडरग्राउंड मार्केट बनेगा। लोक निर्माण विभाग पहले अतिक्रमण तोड़ेगा और फिर 23 फीट चौड़ी सड़क बनाएगा। बाजार में बिजली सप्लाई के लिए अंडरग्राउंड केबिल बिछाई जाएंगी और नई सीवर लाइन डाली जाएगी। इस योजना का मकसद घनी आबादी वाले इस इलाके को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देना है।

20 हजार की आबादी अब तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बेनिया के रास्ते से मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को 2.5 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, लेकिन सड़क चौड़ी होने के बाद यह दूरी घटकर 1 किलोमीटर रह जाएगी। बाजार में पार्किंग की सुविधा नहीं थी और 8 फीट की सड़क पर पुलिस गश्त भी मुश्किल थी। इस विकास कार्य से आवागमन सुगम होगा और व्यापार में भी सुधार होगा।

दालमंडी का समृद्ध इतिहास

दालमंडी, बनारस की ऐतिहासिक गलियों में से एक, केवल एक स्थान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और स्वतंत्रता संग्राम का एक अनूठा अध्याय है। यहां का इतिहास शहनाई की धुनों, तवायफों के नृत्य, और देशभक्ति की गूंज से भरा हुआ है। 60 के दशक में आई फिल्म ‘गूंज उठी शहनाई’ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा बजाई गई शहनाई ने इस जगह की सांगीतिक महत्ता को और भी उजागर कर दिया। “दिल का खिलौना हाय टूट गया” जैसे गीतों में उनकी शहनाई की आत्मीयता आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसी है।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलू दालमंडी की गलियों से ग्रहण किए। उनका कहना था, “अगर दालमंडी और वहां की तवायफें न होतीं, तो शायद बिस्मिल्लाह खान भी न होते।” इस कथन से स्पष्ट है कि इन तवायफों का योगदान केवल कला तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने उस्ताद जैसे कलाकारों को सिखाने और संवारने में अहम भूमिका निभाई।

70 के दशक तक दालमंडी केवल बनारस का नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत का सांगीतिक और सांस्कृतिक केंद्र थी। यहां की तवायफें केवल नृत्यांगना या गायिका नहीं थीं, बल्कि वे अदब, तहज़ीब और बनारसी संस्कृति की ध्वजवाहक थीं। उनकी महफिलें सुर और ताल का संगम थीं, जहां संगीत के बड़े-बड़े पारखी आते थे। यहां के नृत्य और संगीत में ऐसी गहराई थी कि बड़े-बड़े रईस और विद्वान भी इन महफिलों में शामिल होकर अपनी उपस्थिति को गौरवान्वित महसूस करते थे।

महाकवि जयशंकर प्रसाद और साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इन गलियों में अक्सर आते-जाते थे। दालमंडी का जिक्र मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में भी हुआ है, जहां उन्होंने यहां की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को अपनी लेखनी से उकेरा।

दालमंडी की तवायफें केवल संगीत और नृत्य तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के आंदोलन के दौरान ये तवायफें देशभक्तों की गुप्त बैठकों का हिस्सा बनीं। उनकी महफिलों का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों ने योजनाएं बनाने और संदेशों को गुप्त रूप से प्रसारित करने के लिए किया।

दालमंडी में चश्मे के होलसेल विक्रेता एवं देश के जाने-माने व्यापारी नेता बदरुद्दीन अहमद कहते हैं, “जब स्वतंत्रता संग्राम चरम पर था, तब दालमंडी की कई तवायफों ने अपनी संपत्ति और आभूषण बेचकर आंदोलन के लिए धन जुटाया। उनके गाने और कविताएं लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का माध्यम बन गए। इन महिलाओं ने अपनी कला को देश की आजादी के लिए एक हथियार बनाया।”

योगी सरकार के फैसले को मुसलमानों के प्रति नफरत का एजेंडा करार देते हए बदरुद्दीन कहते हैं”समय के साथ, दालमंडी की छवि को विकृत किया गया। इसे केवल वेश्यालय के रूप में देखा जाने लगा, जबकि वास्तविकता इससे बहुत अलग थी। यह स्थान बनारसी तहज़ीब, अदब और संगीत का केंद्र रहा है।

यहां की गलियों में न केवल सुरों की मिठास थी, बल्कि यह बनारस की आत्मा का प्रतिबिंब भी थी। आज दालमंडी को लोग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व और इसकी सांस्कृतिक धरोहर को भुलाया नहीं जा सकता। यह स्थान भारत की कला, संस्कृति और आजादी के आंदोलन का एक अहम अध्याय है, जो हमेशा के लिए अमर रहेगा।”

सांस्कृतिक गतिविधियों की केंद्र थी दालमंडी

गंगा किनारे बसी काशी का चौक इलाका प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। गुलशन कपूर बताते हैं कि चौक न केवल व्यापार का स्थान था, बल्कि देशभर से आने वाले व्यापारियों और श्रद्धालुओं के लिए दालमंडी में ठहरने का स्थान भी था। यह इलाका व्यापारियों के मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया।

गुलशन कहते हैं, “यहां संगीतालय खोले गए, जहां सुर और संगीत में निपुण महिलाएं व्यापारियों के सामने अपने हुनर का प्रदर्शन करती थीं। तौकीबाई, हुस्नाबाई, बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दनबाई, छप्पन छुरी के नाम से चर्चित जानकीबाई, गौहरजान, रसूलनबाई, सिद्धेश्वरी देवी, विद्याधरी, ये सभी नाम पूरे देश में मशहूर थे और आज भी हैं।

नृत्य और संगीत की इन महफिलों ने दालमंडी को बनारस की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बना दिया। इन महिलाओं को नगर वधू कहा जाता था, जो केवल कलाकार नहीं थीं, बल्कि संगीत और नृत्य की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली सशक्त हस्तियां थीं।”

“समय बदलने के साथ ही इन महफिलों की छवि को गलत नजरिए से देखा जाने लगा। अस्सी के दशक तक आते-आते इन महफिलों की रोशनी धीरे-धीरे बुझने लगी। नृत्य और संगीत की परंपरा ने व्यावसायिक गतिविधियों की चादर ओढ़ ली, और दालमंडी का वह सांस्कृतिक वैभव इतिहास के पन्नों में सिमट गया।”

दालमंडी: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संगम

गुलशन कपूर बताते हैं कि हमारे समाज में चार पुरुषार्थों—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—को विशेष स्थान दिया गया है। चौक, जो इस नगरी का हृदयस्थल है, इन चारों पुरुषार्थों का प्रतीक है।

• धर्म: चौक का एक रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाता है, जो धर्म का प्रतिनिधित्व करता है।

• अर्थ: दूसरा रास्ता प्रमुख बाजार की ओर जाता है, जो अर्थ और व्यापार का प्रतीक है।

• मोक्ष: तीसरा रास्ता मणिकर्णिका घाट की ओर जाता है, जो मोक्ष और अंतिम सत्य की ओर इंगित करता है।

• काम: चौथा रास्ता दालमंडी की ओर जाता है, जिसे काम का प्रतीक माना गया।

काम का वास्तविक अर्थ परम आनंद और जीवन की पूर्णता की अनुभूति से है। दालमंडी, अपने समय में, इस आनंद और सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रतीक थी। समाज की सोच और समय के बदलाव के साथ दालमंडी का स्वरूप भी बदला। एक समय जहां यह नृत्य और संगीत की गूंज से भरा रहता था, वहीं आज इसे व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। लेकिन इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भुलाया नहीं जा सकता।

दालमंडी की गलियां आज भी उन अनगिनत कहानियों को सहेजे हुए हैं, जो बनारस की सांस्कृतिक धरोहर, कला और जीवन के विविध रंगों को दर्शाती हैं। यह स्थान न केवल बनारस की आत्मा का हिस्सा है, बल्कि उस संस्कृति का प्रतीक है, जो जीवन के हर पहलू को अपनाने की क्षमता रखती है।

दालमंडी का इतिहास केवल बनारस की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अद्वितीय संगम को परिभाषित करती है। दालमंडी के इतिहास को समझना केवल बनारस को समझना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के उन छुपे अध्यायों को जानना है, जो हमारी जड़ों को मजबूत बनाते हैं।

विकास बनाम मानवता का संघर्ष

दालमंडी सिर्फ एक बाजार नहीं, यह काशी की आत्मा है। इसे बचाना, यहां के हजारों परिवारों को बचाने जैसा है। सरकार को विकास की इस कहानी में मानवता के अध्याय को भी शामिल करना होगा।

दालमंडी का यह संघर्ष न केवल बनारस की संस्कृति को बचाने का है, बल्कि उन हजारों परिवारों की जिंदगी को भी बचाने का है, जो पीढ़ियों से इन गलियों में अपना सब कुछ लगा चुके हैं। क्या यह सही मायनों में “काशी की नई सुबह” होगी? या फिर यह उन अंधेरों की शुरुआत होगी, जो हजारों परिवारों को अपने साथ डुबा लेगी?

क्या समाधान संभव है?

1.दालमंडी के दुकानदारों का सवाल है: क्या सरकार अंडरग्राउंड मार्केट का निर्माण कर उन्हें राहत दे सकती है?

2.क्या छोटे कारोबारियों को मुआवजा देकर उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी?

3.क्या यह संभव है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग हो, जिससे बाजार की विरासत बच सके?

बनारस के पत्रकार ऋषि झिंगरन करते हैं, “दालमंडी, एक गली जो संस्कृति और संवेदनाओं की गहरायों को समेटे है। बनारस की एक बेतरतीब सी गली, मगर यहां की फिजा में रौनक और रुआब हमेशा से अलग रहा है। यहां कभी मस्ती रही तो कभी तो दिलफेंक आशिकी भी। वैसे इसके नाम पर तो कतई मत जाइएगा। यहां दाल की मंडी जैसा अब कोई बाजार नहीं लगता। दालमंडी की संकरी गली में कदम रखते ही ऐसा लगेगा जैसे आप दिल्ली के पालिका बाजार या जयपुर के बापू बाजार या भोपाल के चौक बाजार में पहुंच गए हों।”

“दालमंडी गली की शुरुआत में मोबाइल की दुकानें हैं, मगर जैसे-जैसे अंदर चलते जाएंगे, यहां हर ओर लड़कियों-महिलाओं के लिए ड्रेसेज, जूतियां या पर्स बिकते नजर आएंगे। दालमंडी इलेक्ट्रानिक्स का भी एक बड़ा मार्केट है।

इतिहास के नजरिये से समझें तो दालमंडी गली आधुनिक हिंदी के अगुवा भारतेंदु हरिश्चंद्र की संवेदनाओं की गहराइयों को समेटे है। वो इसी गली की एक नर्तकी मल्लिका के दीवाने थे। वह जब-तब उससे मिलने आया-जाया करते।”

ऋषि कहते हैं, ” तबला वादक लच्छू महाराज का आवास अब राजपूत कटरा में बदल गया है। यहां जो हवेली थी उसके ऊपर वाले कमरे में लच्छू महाराज रियाज किया करते थे।

फिल्म स्टार गोविंदा की मां निर्मला देवी का जन्म इसी हवेली में हुआ था। तबला वादक लच्छू महाराज दालमंडी में रहा करते थे। अभी यह हवेली एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में बदल चुका है।”

“दालमंडी की संस्कृति और सालों पुरानी विरासत को मिटाया जाना उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांसफाटक सड़क पहले मुख्य मार्ग हुआ करता था। इस मार्ग पर बग्गियां चला करती थी।

ऐतिहासिक विरासत को मिटाने के बजाय पुरानी सड़क जो पहले आवागमन का मुख्य रास्ता था, उसे चौड़ा किया जाना चाहिए, न कि किसी विरासत को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए? “

(विजय विनीत बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बनारस से उनकी ग्राउंड रिपोर्ट।)