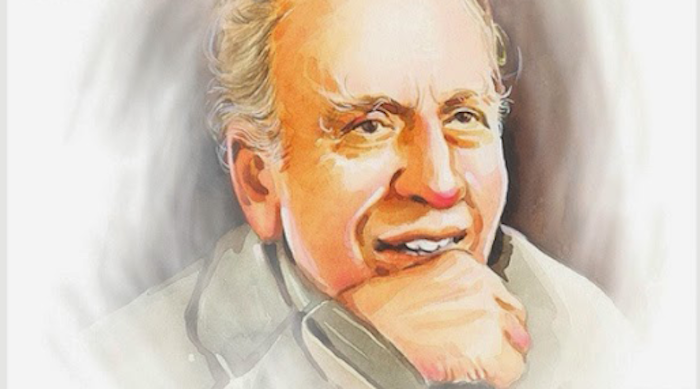

बलवंत गार्गी पंजाबी नाटक के ऐसे एक युग का नाम है, जिसका अंत (मुंबई में) 22 अगस्त 1903 को हुआ और फिर वह पलट कर नहीं आया। उस युग की रोशनी समूचे भारतीय रंगमंच को सदैव नई दिशा जरूर दिखाती रहेगी। आसमान सरीखी विलक्षणता और नायाब प्रतिभा शायद उसे भी कहते हैं-जिसे छूना किसी दूसरे के बस में नहीं होता। गार्गी यकीनन इन मायनों के सांचों के अमिट हस्ताक्षर थे। उनसे पहले और उनके बाद कोई अन्य पंजाबी गल्पकार नहीं हुआ जिसने पंजाबी नाटक को विश्व स्तर पर शानदार और अति सम्माननीय मान्यता दिलाई।

भारतीय भाषाओं के शायद वह अकेले लेखक थे जिन्होंने सबसे ज्यादा सुदूर देशों का भ्रमण किया। बतौर पर्यटक नहीं बल्कि नाटककार होकर और पंजाबी रंगमंच की लौ रोशन करते हुए। प्रेम विवाह भी विदेशी महिला से किया। विदेशों में वह पंजाब, पंजाबियत और पंजाबी नाटक का सशक्त प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसी भूमिका फिर किसी के हिस्से नहीं आई। ना यारबाशी के ऐसे फूल किसी और अदबी किरदार में खिले।

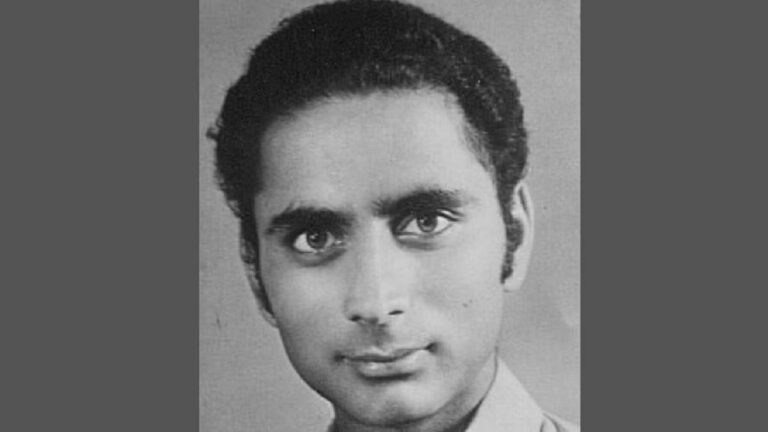

देश-विदेश में मकबूल, ये कसीदे लफ्जों के जादूगर उस कारीगर-किरदार के हैं जिसका जन्म 4 दिसंबर, 1916 को अविभाजित पंजाब के उस बठिंडा के गांव शेहना में हुआ था जिसे तब उत्तर भारत का रेगिस्तान कहा जाता था। गर्मियों के मौसम में महीनों धूल भरी तेज आंधियां चलती थीं। रेत के थपेड़े पेड़ों की ही नहीं बल्कि कच्चे घरों की बुनियादें भी हिला देते थे। बचपन में ऐसा जीवन देखने-जीने वाले बलवंत गार्गी का अनूठा रचनात्मक सौंदर्यबोध यहीं से आकार लेना शुरू हुआ। एक तरह से उनका नाट्य-बोध जिंदगी और मिट्टी के गर्भ से जन्मा। कॉलेज तक की पढ़ाई बठिंडा में ही की। जिस पंजाबी जुबान ने आलमी मकबूलियत दिलाई, वह उन्हें कॉलेज के दिनों तक ठीक से आती भी नहीं थी। सो तकरीबन 300 कविताएं अंग्रेजी और उर्दू में लिखीं।

कविताओं का पुलिंदा लेकर मार्गदर्शन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के पास गए तो दो खास नसीहतें गुरुदेव से हासिल हुईं। कविता की बजाए गल्प लिखो और अपनी मां बोली में लिखो! टैगोर ने उनसे कहा था कि लेखक के भीतर की सजिंदगी तभी चिरकाल तक जिंदा रहती और फलती- फूलती है जब वह अपने बचपन की बोली अथवा मातृभाषा में लिखता- सोचता है।रविंद्रनाथ टैगोर के इस आशीर्वाद के बाद बलवंत गार्गी के लेखन का नया सफर शुरू हुआ। साथ ही बने-बनाए ढर्रों पर चल रहे पंजाबी नाटक और रंगमंच को एक जुनूनी शिल्पकार मिला। पंजाबी नाटक-रंगमंच में अनिवार्य ‘प्रोफेशनलिज्म’ का बाकायदा आगाज गार्गी की आमद से शुरू होता है।

उनके नाटक विधागत कसौटी के लिहाज से कालजयी तथा बेमिसाल माने जाते हैं। गार्गी की रंगमंचीय कलात्मकता का प्रसार अन्य भारतीय भाषाओं तक भी बखूबी गया। दिवंगत नेमिचंद्र जैन, गिरीश कर्नाड, कृष्ण बलदेव वैद और डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी उन्हें सराहा है। उनके नाटकों में इंसानी जज्बों का रेशा-रेशा अद्भुत शिद्दत के साथ खुलता है और नाटक मंच पर खत्म होने के बाद भीतर जारी होता है तथा मुद्दत तक चलता रहता है। किसी भी नाटककार/रचनाकार का इससे बड़ा हासिल क्या होगा? काम (यौन), तृष्णा व नफरत के जज्बात से उपजे मानवीय संबंधों में तनाव उनकी कृतियों की ताकत हैं। उनके निर्मम आलोचक तक मानते हैं कि गार्गी के ज्यादातर नाटक कालजयी कतार के इर्द-गिर्द हैं। पंजाबी नाटक की एक युगधारा और स्कूल बने बलवंत ने पंजाबी रंगमंच को विश्व रंगमंच के समकक्ष जगह दिलाई। विदेशों में जहां भी उनके नाटक मंचित हुए, खूब सराहना मिली।

अमृता प्रीतम, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र और खुशवंत सिंह…को दोस्तियों-रिश्तों के विशाल समुद्र के बड़े जहाज माना जाता है लेकिन बलवंत गार्गी इस लिहाज से इनसे कुछ ज्यादा बड़े थे। बेशक मुफलिसी धूप-छांव की मानिंद रही लेकिन शाही मेहमाननवाजी और यारबाशी के शहंशाह वह सदा रहे। उनके घर अक्सर सजने वाली महफिलों में देश-विदेश की आला अदबी, सिनेमाई व सियासी शख्सियतें बाखुशी शिरकत करती थीं। बहुत कम किसी के मेहमान होने वाले खुशवंत सिंह, चित्रकार सतीश गुजराल, गिरीश कर्नाड से लेकर सिने सुंदरी परवीन बॉबी और पाकिस्तान की ख्यात लोक गायिका रेशमा तक।

दिल्ली के कर्जन रोड (अब कस्तूरबा गांधी मार्ग) की एक गली में उन का छोटा-सा घर था। बेहद सुसज्जित। किसी वक्त यह घर एक नवाब की हवेली के पिछवाड़े वाले हिस्से में नौकरों की रिहाइशगाह था। बलवंत गार्गी ने इसे छोटे से शानदार बंगले में तब्दील कर दिया और इसमें सर्वेंट क्वार्टर भी बनवाया। दिल्ली बदली। कस्तूरबा गांधी मार्ग आलीशान इमारतों से घिर गया। आसपास के ढाबे बड़े रेस्टोरेंट-होटल बन गए लेकिन गार्गी का यह जेबी साइज किला बाहरवीं सदी के स्पेनी किले की तरह तनकर खड़ा रहा। अब वहां ना नेहरू-इंदिरा काल के सांस्कृतिक इतिहास का गवाह वह ‘फिल्म स्टूडियोनुमा’ घर है और ना ही महान नाटककार बलवंत गार्गी की कोई निशानी।

इसी जगह रहते हुए गार्गी को 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और बाद में संगीत नाटक अकादमी का शिखर सम्मान भी। जीवन संध्या के लिए उन्होंने मुंबई को चुना। उस चंडीगढ़ को नहीं जिसके प्रख्यात पंजाब विश्वविद्यालय के थियेटर विभाग के वह संस्थापक मुखिया थे। उनकी कई चर्चित रचनाएं चंडीगढ़ प्रवास की देन हैं। आत्मकथानुमा कृति ‘नंगी धूप’ भी। जिसे उन्होंने मूल अंग्रेजी में लिखा था और खुद ही उसका पंजाबी अनुवाद किया। पंजाब और पंजाबियत का शैदाई यह शख्स आतंकवाद के काले दौर में बेहद विचलित रहता था। तब उन्होंने दूरदर्शन के लिए बहुचर्चित धारावाहिक ‘सांझा चूल्हा’ पंजाब समस्या को आधार बनाकर लिखा और निर्देशित किया था। प्रसंगवश, बलवंत गार्गी ने बहुचर्चित उपन्यास, कहानियां, एकांकी और रेखाचित्र भी लिखे। पंजाबी साहित्य के वटवृक्ष माने जाने वाले गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, नानक सिंह, करतार सिंह दुग्गल, प्रोफेसर मोहन सिंह के अतिरिक्त सआदत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी और शिव कुमार बटालवी पर लिखे उनके बाकमाल रेखाचित्र बार-बार पढ़े जाते हैं।

(अमरीक सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल जालंधर में रहते हैं।)