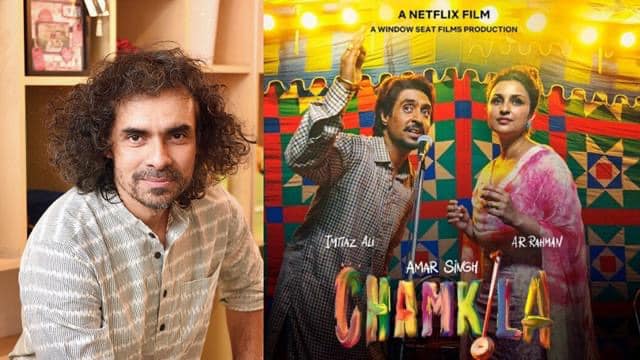

‘अमर सिंह चमकीला’ साधारण बायोपिक फ़िल्म होते हुए भी असाधारण फ़िल्म है। इम्तियाज अली सोसाइटी के दबाए जाने वाले डिस्कोर्स को पॉपुलर तरीके से परोसने की महारत रखते हैं। दबाव, नैतिकता के तथाकथित ठेकेदारों द्वारा पहले भी बनाया जाता रहा है और अब भी बनाया जा रहा है। पहले ये ठेकेदार गोली से ऐसी हर आवाज को दबाते थे, अब अपनी घृणा भरी बोली से ऐसी हर आवाज को कुचल देना चाहते हैं जो समाज के नंगेपन को उधेड़ने की क्षमता रखती है।

अमर सिंह चमकीला ने इसका जवाब देते हुए कहा भी है कि “हमें (गरीबों) नैतिकता की इतनी सहूलियत नहीं है। मैं जो देखता हूँ वहीं गाता हूँ और उसे पसंद करने वाले हैं इसलिए गाता हूँ।”

यही ठेकेदार मण्टो को सही ठहराते हैं और चमकीला को खारिज करते हैं। केवल पॉपुलर होने के कारण। जबकि मण्टो के काम को कलात्मकता का दर्जा दिया जाता है।

‘अमर सिंह चमकीला’ बहुत ही सधे हुए तरीके से एक ऐसे गायक को पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाती है, जिसने सोसाइटी के भीतर की गंध को उजागर किया। डिस्कोर्स की खासियत ही यही होती है कि वह अच्छे या बुरे के पैमाने से हटकर उसे पब्लिक स्पेस में चर्चा के लिए उकसा देता है। अब किसी मुद्दे पर बातचीत होना ही सबसे अहम होता है।

इस डिस्कोर्स को तथाकथित साहित्य ने उतना मुखर होकर डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया जितना लोकल साहित्य ने उसे पब्लिक स्पेस का हिस्सा बनाया।

एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि ये फ़िल्म अश्लीलता को जस्टिफाई कर रही है, जबकि फ़िल्म देखने के बाद कहीं से भी यह नहीं लगता कि यह जस्टिफाई करती है बल्कि हर पक्ष को अपना पक्ष रखने की पूरी सहूलियत देती है। यही डिस्कोर्स का काम होता है। हर पक्ष इसकी अपने नजरिये से व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है, बस भड़ास निकालने के लिए फ़िल्म के खिलाफ लेखन करना अलग मुद्दा है।

दरअसल सभ्य समाज जैसा कुछ होता नहीं बल्कि ये आवरण भर होता है, जिसे ओढ़कर बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। फ़िल्म और उसका किरदार किसी को थर्ड ग्रेड लग सकता है क्योंकि आज भी गरीब एवं दलितों को थर्ड ग्रेड समझने की मानसिकता उसी तरह व्याप्त है।

इस तरह के गानों को पसंद करने वाले समाज पर अभी तक ढंग से शोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस समाज को लेकर फतवे जारी करना सबसे आसान काम है।

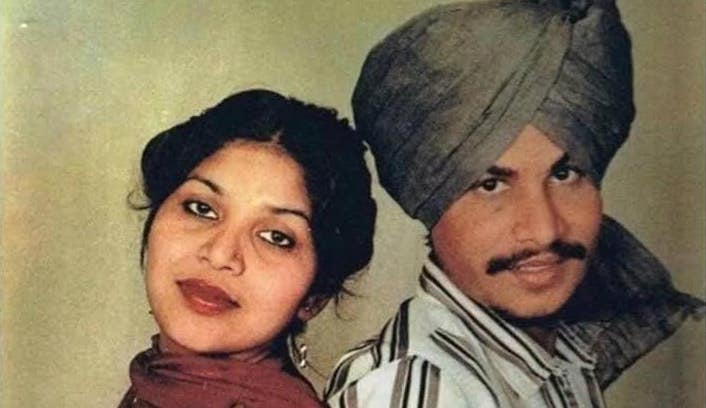

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चमकीला को गोली क्यों मारी गई, जबकि उस तरह के गाने उस समय के कमोबेश सभी गायक गा रहे थे? इस सवाल के जवाब से बचना ही दरअसल कायरता है।

सामाजिक एवं राजनीतिक दबावों के बीच एक दलित गायक को जीवन की मुश्किलों एवं अंतर्द्वंद्व को समझने का एक स्पेस फ़िल्म निर्मित करती है। इसलिए फ़िल्म को खारिज करना सबसे आसान काम है।

कुलीन साहित्य और सभ्य संस्कृति के ठेकेदारों द्वारा पॉपुलर संस्कृति को शुरू से खारिज करने की रवायत रही है, यह ठीक उसी तरह है जैसे राजनीतिक दल यह स्वीकार कर चुके हैं कि गरीबों के जीवन स्तर को कभी सुधारा नहीं जा सकता। वो नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।

चमकीला जैसे लोग सृजनात्मक कहलाते हैं वे अपने भावों को व्यक्त करने और मूर्त रूप देने में सक्षम होते हैं। साधारण लोगों के भाव भी वही होते हैं पर वे जता नहीं पाते वरना सृजन की कद्र आम लोग कैसे कर पाते ? कौन गाने सुनता? कौन किसी मूर्ति या पेंटिंग को निहारता? कौन किताबें पढ़ता? सभी के अंदर वही सैलाब होता है बस उलझने के कारण बाहर नहीं आ पाता। जो बचपन चमकीला ने जिया है कमोबेश वही बचपन उस दौर के हर बच्चे ने जिया है (पर दोबारा उसे कोई जीना भी नहीं चाहेगा! उसे जीना उस दौर के बच्चों की मजबूरी थी) चमकीला ने पब्लिकली कह दिया, हम सब उसे कह देने से हिचकिचा जाते हैं। इसी अदा ने उसे ‘चमकीला’ बना दिया।

अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हर समय आंदोलन करने को आतुर समूह को इस फ़िल्म में अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा नजर क्यों नहीं आ रहा! आज के दौर में सबसे ज्यादा खतरा अभिव्यक्ति को ही है, इसलिए यह फ़िल्म अमर सिंह चमकीला के माध्यम से तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने का संदेश देती है।

(नवीन रमण की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट उनके फेसबुक पेज से साभार लिया गया है।)

शानदार । नवीन रमन असल में हिंदी लेखनी की दुनिया का ‘हरियाणवी चमकीला’ ही है । इस व्यक्ति ने जिंदगी का वह सब झेला है जो एक लेखक की सरकंडे की कलम को धार देता है । साथ में इतना साहस भी है कि जो कुछ भी झेला है वह इसकी दवात की स्याही बन जाए ।