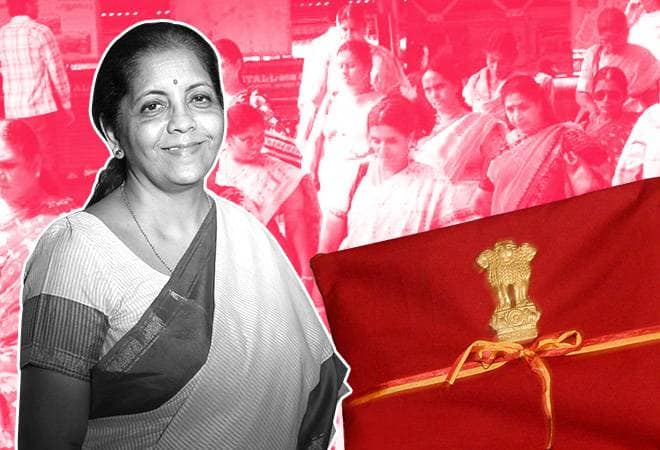

मई के आम चुनावों में जीत के बाद भाजपा सरकार की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को वित्त वर्ष 2019-20 के लिये बजट पेश किया। 2 घंटे से अधिक के लंबे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी पर उन घोषणाओं के पीछे की संख्याओं-रक़मों को बताने से पूरी तरह परहेज किया। वजह भी साफ है। सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं कि वह इन घोषणाओं के पीछे पर्याप्त रक़में आवंटित कर सके। स्थिति यह हुई कि टीवी चैनलों और ‘विशेषज्ञों’ को कुछ समय तो यह समझने में लग गया कि वो विश्लेषण किस बात का करें।

बजट का गणित अर्थव्यवस्था में संकट की पुष्टि कर रहा है जिसे बहुत से छोटे-छोटे बिना बड़े खर्च के ऐलानों द्वारा छिपाने की कोशिश की गई है क्योंकि बड़े ऐलान करने के लिये कोष में कुछ था नहीं। करों की बढ़ती वसूली पर छाती-मेजें थपथपा लीं गईं पर असली बात बताई ही नहीं गई कि पिछले वित्तीय वर्ष में कर वसूली बजट लक्ष्य से 1.62 लाख करोड़ रुपये कम रही। इसे देखते हुये फरवरी में पेश हुये अंतरिम बजट में चालू वर्ष में कर वसूली का लक्ष्य जहां 25.52 लाख करोड़ रखा गया था, अब उसे 91 हजार करोड़ रु घटाकर 24.61 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह जीएसटी को देखें तो 2018-19 में इसके द्वारा 7.44 लाख करोड़ रुपये जमा होने का अनुमान था, पर जमा हुए मात्र 6.44 लाख करोड़, पूरे एक लाख करोड़ रुपये लक्ष्य से कम! इसे देखते हुये इस बार वित्तमंत्री ने लक्ष्य ही घटाकर 6.63 लाख करोड़ रुपये कर दिया है अर्थात सरकार खुद ही मान रही है कि आर्थिक गतिविधि सुस्त पड़ने वाली है। अतः किसी तरह कहीं से पैसा जुटाने के लिये ही बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं।

एक, सरकार अब घरेलू बाजार में ही नहीं, विदेशी बाज़ारों से भी कर्ज लेगी हालांकि खुद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकर परिषद के एक सदस्य इसके जोखिमों की ओर संकेत करते हुये ऐसा कदम उठाने के पहले इस पर गंभीर विचार करने के लिए कह रहे हैं। दूसरे, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का लक्ष्य बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। पर पिछले साल के अनुभव से हमें मालूम है कि यह वास्तविक विनिवेश नहीं था बल्कि सरकार के ही कुछ उपक्रमों ने दूसरे उपक्रमों में सरकारी शेयर खरीद कर अपना रिजर्व फंड सरकार को दिया था। ऐसा पावर फ़ाइनेंस कार्पोरेशन, एचपीसीएल व आईडीबीआई बैंक जैसे कई मामलों में हुआ था। ऐसी फर्जी ख़रीदारी करने वाले उपक्रम अब खुद ही संकट में जाने के लिए मजबूर होंगे। तीसरे, रिजर्व बैंक तथा सार्वजनिक वित्तीय तथा गैर वित्तीय उपक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभांश का अनुमान भी बढ़ा दिया गया है। पर बिना मुनाफा बढ़े सरकारी दबाव में लाभांश बढ़ाने से इन संस्थानों की वित्तीय स्थिति और भी बदतर हो जायेगी। फिर इनकी स्थित एयर इंडिया जैसी संकटमय होगी।

इसी वित्तीय घाटे का नतीजा है कि सामाजिक कल्याण एवं गरीबों की मदद के लिए चलने वाले कार्यक्रमों पर खर्च में कटौती हुई है या संख्या में सीधे कटौती भी न हो तो कुल खर्च के प्रतिशत के तौर पर कमी आई है जो प्रभावी रूप से कटौती ही है। उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जाति-जनजाति कार्यक्रमों पर आवंटन 2017-18 के 3948 करोड़ से इस बार 1590 करोड़ रुपये ही रह गया है। बेरोजगारी की रिकॉर्ड दर के बावजूद ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी पर खर्च 2018-19 के 61084 करोड़ से घटाकर 60 हजार करोड़ कर दिया गया पर कुल खर्च के हिस्से के रूप में देखें तो यह 6.9% से घटाकर 5.3% कर दिया गया है अर्थात 20% की कमी। ऐसी ही स्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल-महिला कल्याण आदि की भी है।

पर अपने सारे वित्तीय घाटे के बावजूद भी सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर को कई राहत दी है। अब 400 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों को 30% के बजाय 25% की दर से ही कर देना पड़ेगा। स्टार्ट अप कारोबारियों को भी कर गणना में कई राहतें दी गईं हैं। ऐसे ही और भी कई ऐलान हैं।

बहुत से छोटे मगर मनमोहक कार्यक्रमों के साथ वित्त मंत्री ने 2 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वालों पर आयकर की दर में भी वृद्धि की है। किंतु ऐसी आय वाले बहुत थोड़े से लोग हैं और वो असल में इतना आयकर देते ही नहीं हैं क्योंकि उनकी अधिकांश आय पूंजीगत लाभ या लाभांश आदि से आती है जिन पर पहले ही आयकर की दरें वहुत रियायती हैं। फिर कर चोरी के लिए कृषि आय पर कर छूट जैसे भी तमाम प्रावधान पहले से इनके लिए मौजूद हैं। असल में इन पर वास्तविक आय कर दर इनसे बहुत बहुत कम आय वालों से भी कम पड़ती है। इसलिए अमीरों पर टैक्स दर बढ़ाने का दिखावा मात्र ही किया गया है ताकि मोदी सरकार खुद को अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों की मदद करने की छवि गढ़ सके।

जहां तक बड़े ऐलानों का सवाल है, अंतरिम बजट में कृषि के लिये 5 साल में सवा लाख करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई थी मगर चुनाव होते ही वो अब अंतिम बजट में गायब है! अब तीन वर्षों में किसानों की आय दुगुनी करने का नया महामंत्र दिया गया है! बताया गया है कि ज़ीरो बजट प्राकृतिक कृषि के जरिये किसान प्राचीन भारतीय ज्ञान की ओर लौटेंगे तो उनकी आय दुगनी हो जायेगी। प्राचीन भारतीय ज्ञान वाली यह कृषि कैसी होगी? एक, किसान मुख्य फसलों के मध्य और फसल बोयें जिसे बेचकर आय बढ़े।

दूसरे, रासायनिक खाद व कीटनाशकों जैसे महंगे अवयवों के बजाय स्थानीय उपलब्ध गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन आदि का प्रयोग करें तो लागत शून्य हो जायेगी। तीसरे, आर्थिक सर्वेक्षण में वैदिक कृषि की भी सलाह दी गई है तो हम मान सकते हैं कि ऐसी खेती करने वाले किसान आधुनिक यंत्रों-तकनीक को त्यागकर बैल व लकड़ी के हल का प्रयोग शुरू करेंगे। पर वास्तविकता क्या है? एक हेक्टेयर से कम वाले किसानों की स्थिति फिलहाल यह है कि हर फसल पैदा करना उनके लिए घाटे का सौदा है क्योंकि कम जमीन पर कम साधनों से की गई खेती में प्रयुक्त अवयवों की ज्यादा लागत व अधिक श्रम की आवश्यकता होती है जो आज के वक्त की सामाजिक तौर पर औसत कृषि लागत से अधिक है। किंतु किसी भी बाजार में औसत मूल्य से अधिक दाम कोई किसी को क्यों देगा? इसलिए इन 80% किसानों के लिए हर नई फसल व अधिक उत्पादन और भी अधिक हानि का बायस होगा।

ये असल में अपने लगाये श्रम की औसत मजदूरी के बराबर आमदनी भी फसल बेचकर प्राप्त नहीं कर सकते, अन्य लागत की वापसी का तो सवाल ही नहीं उठता। एक और फसल उगाने से इनकी आमदनी नहीं बल्कि घाटा ही बढ़ेगा, अधिक उत्पादन से पूर्ति बढ़ने पर बाजार दाम भी और कम ही होंगे। आज बचे समय में ये अन्य जगह मजदूरी कर जो कमा लेते हैं वो भी एक और फसल के चक्कर में बंद हो जायेगा। जहां तक बैल, लकड़ी के हल, गोबर-गौमूत्र, गुड़-बेसन के खाद का सवाल है तो कोई भी व्यावहारिक किसान बता देगा कि किसानों द्वारा इनको छोड़ने की वजह इनका आधुनिक यंत्रों-खादों-रसायनों के मुक़ाबले तुलनात्मक रूप से महंगा होना था। अगर ये वास्तव में सस्ते पड़ते तो किसान इनको छोड़ते ही क्यों? इनको सस्ता सिर्फ वही ‘कृषि विशेषज्ञ’ बता सकते हैं जिन्हें गेहूं और धान के पौधों तक में फर्क मालूम न हो! छोटी जोत वाली कृषि कभी लाभकारी नहीं हो सकती, उसका कोई भविष्य नहीं। इसमें नीम हकीमी नुस्खों के जरिये लाभ का सपना दिखाना इन गरीब किसानों के साथ शत्रुता का काम है जो संकटग्रस्त पूंजीवाद बढ़ती बेरोजगारी के आलम में इन्हें जमीन के इन टुकड़ों के साथ ही उलझाये रखने के लिए दिखा रहा है। कृषि भूमि के राष्ट्रीयकरण और सामूहिक खेती के अतिरिक्त अधिकांश गरीब-सीमांत किसानों के लिए कृषि समस्या का कोई समाधान नहीं।

अब आधारभूत ढांचे के लिये 5 साल में 1 लाख करोड़ रु का ऐलान है। 5 साल के ऐलान वैसे भी बढ़िया होते हैं, अभी कुछ पक्का बताने की कोई जरूरत नहीं! इस के लिए भी वास्तविक योजना के बजाय एक कमेटी बनाने की घोषणा कर दी गई है। इसी तरह 2030 तक 12 साल में रेलवे पर 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान है अर्थात हर वर्ष 4 लाख करोड़ से अधिक। पर इस वर्ष यह खर्च 1.60 लाख करोड़ ही है!

बजट में वित्तीय क्षेत्र की सुधरती हालत पर भी अपनी पीठ ठोंकी गई है। कहा गया है कि बैंकों की हालत बहुत अच्छी है और सरकार द्वारा कर्ज वसूली पर ज़ोर देने से उनका 1 लाख करोड़ रुपए एनपीए कम हो गया है। पर दूसरी ओर माना गया है कि सार्वजनिक बैंकों के पास पूंजी की कमी है इसलिए उन्हें 70 हजार करोड़ रु की पूंजी देने का ऐलान किया गया है। पर सवाल है कि अगर वसूली बेहतर हुई है तो पूंजी की स्थिति तो सुधरनी चाहिए थी। तथ्य यह है कि बैंकों द्वारा खुद की पूंजी से सरमायेदारों का कर्ज राइट ऑफ कर एनपीए कम हुआ है। इसलिए अब पूंजी की कमी पड़ी है तो बैंक को पूंजी देना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो इन सरमायेदारों को नए कर्ज कैसे देंगे?

बैंकिंग क्षेत्र के लिए दो बजट प्रावधान और रिजर्व बैंक का 5 जुलाई का ही एक ऐलान वो असली वजहें हैं जिससे बुर्जुआ ‘विशेषज्ञ’ आर्थिक संकट के माहौल में इस बजट पर अपनी संतुष्टि जता रहे हैं – ‘इस स्थिति में इससे बेहतर क्या हो सकता था!’ ये हैं – एक, बैंकों को 70 हजार करोड़ रु की पूंजी। दो, बैंकों द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कर्ज खरीदने पर 10% हानि को भुगतने की सरकारी गारंटी। तीन, रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग कंपनियों को कर्ज देने के लिए बैंकों को 1.34 लाख करोड़ रु उपलब्ध कराने की घोषणा।

विस्तार में जाये बगैर कहें तो ये तीनों बैंकों को और ज्यादा नए कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कदम हैं। इससे पूंजीपति वर्ग का क्या फायदा होगा? इसके लिए हमें संक्षेप में पूंजी के आवर्ती चक्र को समझना होगा। एक पूंजीपति जो स्थाई पूंजी की एक मात्रा लगाकर उद्योग चलाता है वह श्रम शक्ति व कच्चे माल, आदि में 100 रु चालू पूंजी लगाकर 1 महीने में कुछ माल उत्पादन करता है। यह माल बिक्री के लिये व्यापारी के पास जाता है जो इसे 1 महीने में बेचकर औद्योगिक पूंजीपति को भुगतान करता है। अर्थात 100 रु की यह पूंजी 2 महीने में अपना एक चक्र पूरा करती है। लेकिन इस दूसरे महीने में उत्पादन बंद नहीं रखा जा सकता। इसलिए पूंजीपति को इसके लिये और 100 रु पूंजी चाहिए ताकि पहला माल बिककर पैसा आने तक उत्पादन चलता रहे अर्थात दो महीने के चक्र के लिये 200 रु पूंजी चाहिये।

अगर बिक्री सुस्त हो जाये जैसे आज बहुत से उत्पादों की है तथा उत्पादित माल बिकने में 1 महीने के बजाय डेढ़ महीना लगने लगे तो पहला 100 रु वापस आने में ढाई महीना लगेगा। दूसरा 100 रु भी दूसरे महीने ही उत्पादन को चालू रख सकेगा। अगले 15 दिन जब तक पहले 100 रु वापस नहीं आते तब तक उत्पादन चालू रखने के लिये और 50 रु चाहिए। अर्थात पूंजी चक्र ढाई महीने हो जाने से कारोबार जारी रखने के लिये न्यूनतम जरूरी पूंजी बढ़कर 250 रु हो जाती है। अगर यह अतिरिक्त पूंजी न हो तो उत्पादन रोकना पड़ेगा लेकिन तब माल की पूर्ति रोक देने से व्यापारी दूसरे पूंजीपति के पास जा सकता है और पहले पूंजीपति की बरबादी तय है। निष्कर्ष यह कि आर्थिक सुस्ती की स्थिति में पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसे ही पूंजीवादी विश्लेषक नकदी संकट कहते हैं। आईएलएफ़एस, डीएचएफ़एल, आदि के जरिये अभी जो संकट सामने आ रहा है वह भी पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था का ऐसा ही नकदी संकट है।

पूंजीवादी व्यवस्था में इसका एक ही समाधान माना जाता है केंद्रीय बैंक/सरकार द्वारा ब्याज दर कम कर विपुल पूंजी बाजार में डालना। ये तीनों कदम उसी के लिये उठाए गए हैं। हालांकि इससे भी यह संकट समाप्त नहीं होता, इसका तात्कालिक समाधान सिर्फ कुछ पूँजीपतियों के दिवालिया होने मे होता है जिससे बचे हुओं को क्षणिक राहत मिल जाती है।

लेकिन सरकार द्वारा कर्ज के लिये नई रकम कहाँ से उपलब्ध कराई जा सकती है? बैंकों को घाटे की भरपाई की जो गारंटी दी जा रही है वह कहां से आएगी? निजीकरण से, उपरोक्त बताये गये शिक्षा-स्वास्थ्य-भोजन आदि सामाजिक क्षेत्र में खर्च की कटौती से, पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए नए टैक्स से। कुल मिलाकर कहें तो पूंजीवादी संकट का बोझ मेहनतकश जनता की पहले से दोहरी हुई पीठ पर लादकर।

(मुकेश असीम आर्थिक मामलों के जानकार हैं और आजकल मुंबई में रहते हैं।)