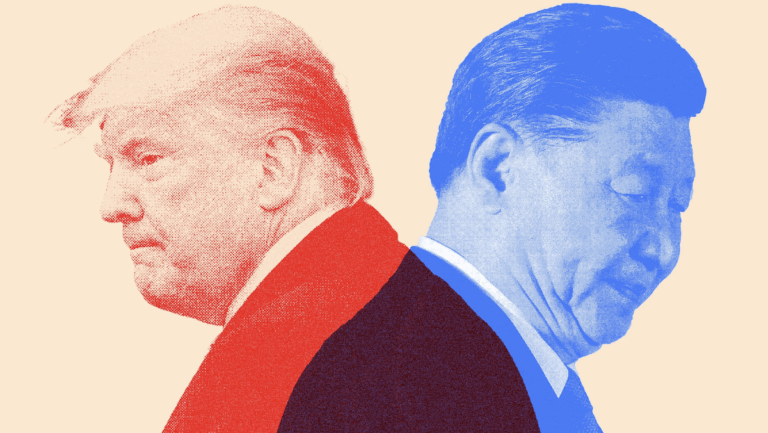

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के ना आने की खबर से नई दिल्ली में होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन की प्रतिष्ठा को पहला झटका लगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी ना आने की बढ़ती चली जा रही आटकलों ने इस सम्मेलन की चमक को और कम कर दिया है। लेकिन ये तमाम अवधारणा की बातें हैं। असल सूरत यह है कि उन दोनों नेताओं के नई दिल्ली आ जाने से भी जी-20 शिखर सम्मेलन की सार्थकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समूह के अप्रसांगिक हो जाने की वजहें आज की वैश्विक परिस्थितियों और विश्व अर्थव्यवस्था के बदल रहे स्वरूप में छिपी हैं।

बहरहाल, पुतिन और शी के बारे में आई खबरों से यह संदेश जरूर गया है कि विश्व व्यवस्था को नया रूप देने के अभियान में जुटे दोनों प्रमुख देशों की निगाह में भी जी-20 अब प्रासंगिक मंच नहीं रह गया है। इन दोनों राष्ट्रपतियों के ना आने के बाद जी-20 की स्थिति धनी देशों के समूह जी-7 की विस्तारित बैठक जैसी हो जाएगी, हालांकि जी-7 की तरह यहां सहमति और साझा रुख तय करने जैसे निर्णय नहीं हो पाएंगे। कारण यह है कि भले रूस और चीन के राष्ट्रपति यहां ना आएं, लेकिन उनके प्रतिनिधि यहां होंगे, जिनकी वजह से जी-20 (संभवतः) कोई साझा घोषणापत्र जारी नहीं कर पाएगा।

इस तरह आज जिन प्रमुख मसलों से दुनिया उलझी हुई है, उनके बारे में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 20 देश कोई पहल या पेशकश नहीं कर पाएंगे। साझा घोषणापत्र जारी होने से यह तय नहीं होता है कि उसमें जताए गए इरादों पर तमाम देश गंभीरता से अमल भी करेंगे। लेकिन कम से कम इनसे यह संदेश तो जाता ही है कि समस्याओं के समाधान पर इन देशों की समझ एक जैसी है।

पिछले लगभग दो दशक से जी-20 के शिखर सम्मेलन पर सारी दुनिया की नजरें टिकती रही हैं। हालांकि यह समूह नव-उदारवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था के संचालन में सहमति बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन शिखर सम्मेलन में इसके सदस्य देश ज्वलंत समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा करते रहे हैं। वे समाधान की दिशा में बढ़ने का इरादा जताते रहे हैं। मगर यूक्रेन युद्ध के बाद बनी परिस्थितियों में ऐसा करना बेहद मुश्किल हो गया है। पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में हुए शिखर सम्मेलन में ही यह बात जाहिर हो गई थी, जबकि उसके बाद तनाव और बढ़ा ही है।

अगर यह तनाव नहीं होता, तो जी-20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के एजेंडे में ये मुद्दे प्रमुख होतेः

- तेजी से दुनिया में बिगड़ रहे आर्थिक माहौल को सुधारने के उपाय

- खाद्य पदार्थों की महंगाई पर काबू पाने के उपायों पर सहमति

- ऊर्जा की महंगाई रोकने के लिए पहल

- गरीब और विकासशील देशों को ऋण संकट से उबारने पर चर्चा

- और, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए विभिन्न देशों ने जिन कदमों को उठाने का वायदा किया है, उनको लेकर उनकी जवाबदेही तय करना।

अब यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि अगर यूक्रेन पर विशेष सैनिक कार्रवाई के लिए नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) ने रूस को मजबूर नहीं कर दिया होता- यानी अगर यूक्रेन युद्ध नहीं होता- तो पहली समस्या पैदा ही नहीं होती। संभवतः उस हाल में दूसरी और तीसरी समस्या भी उतने गंभीर रूप में मौजूद नहीं होती, जितनी आज है।

नाटो ने रूस को सैनिक कार्रवाई के लिए मजबूर किया और फिर अमेरिका एवं यूरोपीय देशों ने रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसका परिणाम दुनिया में खाद्य एवं ऊर्जा संकट के गहराने के रूप में सामने आया। प्रतिबंधों के कारण रूस से यूरोप को होने वाले प्राकृतिक गैस का आयात रोकने की कोशिश हुई, जबकि ऊर्जा के अन्य स्रोतों से आयात बढ़ाने की कोशिश की गई। नतीजतन, पूरी दुनिया में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस महंगी हुई। इससे सिर्फ वे देश एक हद तक बच पाए, जिन्होंने प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए रूस से ऊर्जा का आयात जारी रखा।

रूस और यूक्रेन दोनों दुनिया के लिए अनाज का एक बड़ा स्रोत हैं। प्रतिबंधों का असर वहां से होने वाली आपूर्ति पर भी पड़ा। बीच में काला सागर संबंधी समझौते से स्थिति कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन जैसा कि रूस का आरोप है, उसका ज्यादा फायदा धनी देशों ने उठाया। साथ ही चूंकि काले सागर को रूस ने परिवहन के लिए खोल दिया था, तो उसका इस्तेमाल यूक्रेन को हथियार पहुंचने के लिए किया जाने लगा। नतीजतन, रूस को काला सरकार समझौते से हटना पड़ा और तब से स्थिति वापस उस बिंदु पर पहुंच गई है, जहां वह युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद थी।

ऊर्जा और अनाज की महंगाई ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। वहां उद्योगों के बंद (de-industrialization) की चर्चा आज आम है। इस कारण वहां मांग और उपभोग घटे हैं। उसका असर वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने वाले तमाम देशों पर पड़ा है। इस कारण उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी मुश्किल में फंस गई हैं। उधर अमेरिका ने चीन के खिलाफ प्रतिबंध की मुहिम चला कर वैश्विक सप्लाई चेन के एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया है। इसका खराब असर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।

कर्ज संकट तो डॉलर के वर्चस्व वाली अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है। ज्यादातर गरीब देशों ने बहुपक्षीय एजेंसियों और उससे भी ज्यादा ऋण का कारोबार करने वाली प्राइवेट कंपनियों से कर्ज ले रखा है। बहुपक्षीय एजेंसियों या किसी देश को विदेश से मिलने वाला द्विपक्षीय ऋण कम ब्याज दर पर मिलता है। लेकिन प्राइवेट कंपनियां गरीब देशों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर भारी ब्याज वसूलती हैं। मसलन, श्रीलंका ने इन कंपनियों से 20 प्रतिशत से भी ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज ले रखे हैं।

आज सबसे बड़ा सवाल है कि इस कर्ज से कैसे राहत मिले? लेकिन ना तो प्राइवेट कंपनियां कोई राहत देने को तैयार हैं, और ना पश्चिमी धनी देश इसके लिए कोई पहल करने को राजी हैं। उलटे उन्होंने इस गंभीर समस्या से ध्यान हटाने के लिए चीन के कर्ज जाल का नैरेटिव दुनिया में फैलाया है, जिसमें सिर्फ आंशिक सच्चाई है।

इस बीच अमेरिका में बढ़ी महंगाई के कारण वहां के सेंट्रल बैंक- फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने की नीति अपना रखी है। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने का मतलब डॉलर में लिए गए कर्ज का और महंगा हो जाना होता है। अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो बिना नया ऋण लिए कर्जदार देश पर ऋण का बोझ बढ़ जाता है। आज दुनिया में मौजूद कर्ज संकट का एक बड़ा कारण अमेरिका में अपनाई गई मौद्रिक नीति है।

जहां तक जलवायु परिवर्तन की बात है, तो अब इसके परिणाम दुनिया को लगभग रोजमर्रा के स्तर पर भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन पश्चिमी देश उस पैमाने पर आज भी कायम हैं, जो 1992 में ब्राजील के शहर रियो द जनेरो में हुए पहले धरती सम्मेलन को संबोधित करते हुए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एच डब्ल्यू बुश घोषित किया था। उन्होंने दो टूक कहा था कि अमेरिकी जीवन शैली पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसका सीधा मतलब था कि जलवायु को बचाने की जिम्मेदारी बाकी दुनिया को उठानी होगी।

जलवायु के मुद्दे पर यूरोपीय देशों में अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील रुख अपनाया गया था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद गंभीर हुए ऊर्जा संकट के बीच ये देश अब फिर से जीवाश्म ऊर्जा (fossil fuel) की तरफ लौटते दिख रहे हैं। रियो से लेकर क्योतो, बाली और पेरिस तक में हुई जलवायु संधियों में जताई की वचनबद्धताएं आज सिर्फ कहने भर को रह गई हैं।

तो मुद्दा यह है कि क्या नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में आने वाले देशों के नेता ऐसे उपायों की पेशकश करेंगे, जिनसे उपरोक्त समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगे? दरअसल, इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उनके पास कोई ऐसा समाधान है?

इन दोनों प्रश्नों पर उम्मीद रखने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता। दरअसल, जो दर्द का कारण है, उससे ही दवा की उम्मीद करने की कोई वजह नहीं हो सकती। चूंकि इन समस्याओं पर जी-20 में कोई आम सहमति नहीं है, इसलिए नई दिल्ली शिखर सम्मेलन एक Talking Opportunity (अपने रुख दोहराने के अवसर) बनने के अलावा कुछ और हासिल कर पाएगा, इसकी संभावना नहीं है।

पुतिन या शी जिनपिंग यहां आ भी जाएं, तो उससे भी यह सूरत नहीं बदलेगी। तब भी जी-20 की प्रासंगिकता पर सवाल उतना ही गहरा बना रहेगा, जितना उनकी गैर-मौजूदगी में होगा।

(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं।)