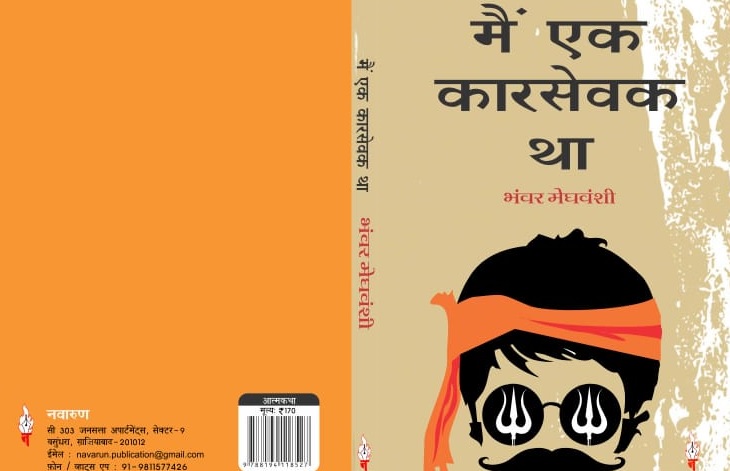

(“मैं कार सेवक था” राजस्थान के चर्चित पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी की नई किताब है। नवारुण प्रकाशन से प्रकाशित इस किताब में मेघवंशी के शुरुआती सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की दास्तान और उसका अनुभव शामिल है। यह किताब आज के दौर में इसलिए भी और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि तमाम सूबों और देश की सत्ता में उन संघ परिवारियों का शासन है जो इस किताब की मूल विषयवस्तु है। एक ऐसे समय में जब संघ देश भर में आंबेडकर समेत दलितों के प्रति अतिरिक्त प्रेम प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है तब यह किताब न केवल उसकी असलियत को उघाड़ कर रख देती है बल्कि खुद संघ को भी आईना दिखाने का काम करती है। पेश है राजस्थान के एक डिग्री कालेज में अध्यापन का काम कर रहे हिमांशु पंड्या द्वारा लिखित इस किताब की भूमिका-संपादक)

“मेरी कहानियां, मेरे परिवार की कहानियां – वे भारत में कहानियां थीं ही नहीं। वो तो ज़िंदगी थी।

जब नए मुल्क में मेरे नए दोस्त बने, तब ही यह हुआ कि मेरे परिवार के साथ जो हुआ, जो हमने किया, वो कहानियां बनीं। कहानियां जो लिखी जा सकें, कहानियां जो सुनाई जा सकें।”

– सुजाता गिडला (भारतवंशी अमरीकी दलित लेखक, ‘एंट्स अमंग एलीफेन्ट्स’, 2017 )

हिंदी में बरसों तक ये माना जाता रहा कि जीवनी, आत्मकथाएं महान लोगों की होती हैं। इन महान उच्च कुलोद्भव लेखकों ने अपनी वैयक्तिक उपलब्धियों को ड्राइंग रूम में सजाये शोपीस की तरह हम पाठकों के सामने परोसा। एक सुकवि ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ अपनी घनिष्ठता दिखाते हुए तफसील के साथ ब्यौरा दिया कि जब वे उनके यहां पारिवारिक मिलन के लिए गए तो डाइनिंग टेबल के दायीं और कौन कौन बैठा और बाईं और कौन कौन बैठा। एक विख्यात आलोचक ने उम्र के अंतिम पड़ाव में धारावाहिक रूप से बताया कि उन्होंने अमुक कवि को तमुक पुरस्कार दिलवाया और चमुक को छमुक विवि में जमुक से कहकर नौकरी दिलवाई।

आत्मकथा में यत्किंचित आत्ममुग्धता स्वीकार्य हो सकती है लेकिन ये तो आत्ममुग्धता भी नहीं है। यह तो व्यवस्था की मशीनरी में आपके अपरिहार्य पुर्जा बनकर फिट हो जाने की कहानी है। यदि किसी रचना से अपने समय और समाज पर रोशनी नहीं पड़ती और वह स्वयं एक के बारे में होते हुए भी अनेक को अपने साथ तादात्म्य नहीं करवा पाती तो उसका अर्थ क्या है? चमुक, जमुक और झमुक के अलावा आप इसे क्यों पढ़ें?

दलित आत्मकथाओं ने इस परिदृश्य को बदल दिया। आत्मकथा के नाम पर वैयक्तिक सुख दुःख, उपलब्धियां परोस रहे हिन्दी जगत को उन्होंने आत्मकथा के सही मायने दिए। ‘स्व’ के माध्यम से एक पूरे समाज की व्यथा कथा को कहना, जो लाखों लोगों को अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार की प्रेरणा दे और लाखों लोगों को अपने समाज और समय के क्रूर यथार्थ को समझने का आइना दे। ओमप्रकाश वाल्मीकि, श्योराज सिंह बेचैन, कौशल्या बैसंत्री और सूरजपाल चौहान जैसे लेखकों की आत्मकथाएं आयीं और पूरा परिदृश्य बदल गया।

इसी कड़ी में अब आपके सामने भँवर मेघवंशी की आत्मकथा प्रस्तुत है – ‘मैं एक कारसेवक था।’

दलित और स्त्री आत्मकथाओं में समकालीन राजनीतिक सन्दर्भ प्रायः कम मिलते हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि उनकी दुनिया जिस दमघोंटू सामाजिक परिवेश से घिरी होती है, वही उनकी कथा में आता है। इस अर्थ में यह आत्मकथा विशिष्ट है, इसे हम तुलसीराम रचित ‘मुर्दहिया’ की श्रेणी में रख सकते हैं। ये एक एक्टिविस्ट-पत्रकार द्वारा लिखी गयी है इसलिए इसमें हम राजस्थान में पिछले तीन दशकों की अनेक राजनीतिक हलचलों को पा सकते हैं।

जैसा कि नाम से ही आभास हो जाता है, लेखक बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव में आ गए थे, उसी के असर में वे बाबरी मस्जिद ध्वंस के काले अध्याय का हिस्सा बनने भी गए थे। वो समय था और आज का समय है कि वे राज्य में मानवाधिकार के मुद्दों को उठाने वाली प्रमुख आवाज़ हैं और देश भर में उन्हें ध्यान से सुना जाता है। यह सफ़र प्रेरक तो है ही, रोमांचकारी भी है। चूंकि यह प्रस्तावना पढ़ने के फ़ौरन बाद आप यह रोमांचक कथा खुद पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं कोई ‘कथासार’ लिखने जैसी गलती नहीं करूंगा। आपके सारे कौतूहल को सुरक्षित रखते हुए मैं दो तीन बिन्दुओं पर चर्चा करूंगा।

यह एक मिथ है कि पाठक सार्वभौम होते हैं। यदि इस आत्मकथा को पढ़कर आपको ऐसी सच्चाइयां पता चले जो आप नहीं जानते थे तो शर्तिया आप सवर्ण परिवार से आते हैं और एक सुरक्षित माहौल में बड़े हुए हैं। ऐसे में आपके लिए ये आँखें खोल देने वाला अनुभव हो सकता है, इस उत्पीड़न, प्रताड़ना और आत्मग्लानि को महसूस करने की कोशिश कीजिये। यदि आपको इसे पढ़कर ‘ऐसा ही मेरे साथ हुआ’ लगे तो आप किसी वंचित अस्मिता के सदस्य हैं। तब आपके लिए ये आत्मकथा पढ़ना और भी जरूरी है।

दलित आत्मकथा में उत्पीड़न के चित्र मिलना एक सामान्य परिघटना है किन्तु यह चित्र किसी प्रकार की सहानुभूति अर्जित करने के लिए नहीं खींचा जाता। दरअसल अपने अपमान के बारे में लिख पाना बहुत साहस की बात होती है और लेखक वह तब लिख पाता है जब वह एक लम्बे आत्मसंघर्ष के बाद ये समझ पाता है कि यह वेदना उसकी वैयक्तिक वेदना नहीं है बल्कि इस अमानवीय जाति व्यवस्था का अभिशाप है। इस आत्मकथा में एक बेहद दारुण प्रसंग है जिसे हम भँवर मेघवंशी के संघ से मोहभंग का क्षण भी कह सकते हैं। यह प्रसंग लगभग रुला देने वाला है, इसकी वेदना भंवर को इतने समय तक मथती रही कि उन्होंने आत्महत्या का प्रयास तक किया। अचानक रोहित याद आ जाता है। रोहित वेमुला। रोहित ने खुदकुशी की थी लेकिन वह खुदकुशी नहीं थी, वह सांस्थानिक हत्या थी।

रोहित सांस्थानिक हत्या का शिकार हुआ और भंवर मेघवंशी सांगठनिक हत्या का शिकार होते होते बचे। ऐसे अनेक रोहित हैं जो हर दिन तिल तिल कर मरते हैं क्योंकि वे अपने अपमान को या तो विधि का विधान या स्वाभाविक सामाजिक मानदंड समझते रहते हैं। ‘मैं एक कारसेवक था’ वेदना से विद्रोह तक की यात्रा है। वह दुःख के पीछे के जातिवादी षड्यंत्र को दिखाकर असली शोषकों के चेहरे उजागर करती है। हमारी ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्री के यौन उत्पीडन के लिए ‘इज्जत लूटना’ जैसे शब्द गढ़े और दलितों को सरेआम बेइज्जत करने वालों को ‘दबंग’ की संज्ञा दी। हमारी भाषा प्रभुवर्ग के साथ खड़ी है। इसमें अपराधी को चिह्नित कर कठघरे में खड़ा कर सकने वाली चेतना का आगमन बहुत जरूरी है, यह आत्मकथा यही करती है और इसीलिये वंचित समाज के युवाओं को ये आत्मकथा पढ़ना और भी जरूरी है।

एक सवाल पर विचार और जरूरी है। क्या उक्त घटना न हुई होती तो भंवर मेघवंशी संघ में बने रहते ? इतिहासकार ई एच कार ने लिखा है कि कोई भी घटना अचानक नहीं होती है। जब उसके लिए माकूल परिस्थितियाँ तैयार होती हैं तब ही वह होती है। हमें वह संयोग प्रतीत हो सकती है लेकिन होती नहीं है। यह आत्मकथा इसे समझने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ‘मैं एक कारसेवक था’ भंवर मेघवंशी के धीरे धीरे दलित चेतना को समझने और अंगीकार करने की गाथा है। यदि आप इसके प्रारंभिक अंश पढ़ें तो आप ये पायेंगे कि इसमें वे मुस्लिमों के बारे में वैसी ही भाषा लिख रहे हैं जैसा वे तब सोचते थे। ये उनकी ईमानदारी है कि वे तब के भंवर और फिर धीरे धीरे बदलते भंवर को दिखाते है। हम भंवर को सवाल करते, संदेह करते लेकिन फिर अन्याय को स्वाभाविक मानकर संतुष्ट होते भी देखते हैं। धीरे धीरे सवाल बढ़ते जाते हैं और अन्याय को पहचानने की चेतना भी। यह घटना पहले नहीं घट सकती थी और एक बार लेखक में दलित चेतना आने के बार इस घटना को होने से रोका नहीं जा सकता था।

दलित चेतना से आलोकित होने के बाद भँवर ने अतीत के बोझ से मुक्ति पा ली और इसलिए उनकी लड़ाई व्यक्तिगत प्रतिशोध मात्र नहीं रही। दलित चेतना का अर्थ जातिगत प्रतिशोध की अंधी गली से बाहर आना भी है। मैं यहाँ इस आत्मकथा से एक वाक्य उद्धृत करने की इजाजत चाहूंगा, “मैंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और अपमान को निजी दुश्मनी बनाने की बजाय सामाजिक समानता, अस्मिता एवं गरिमा की सामूहिक लड़ाई बनाना तय किया और एक प्रतिज्ञा की कि मैं अब हर तरीके से संघ और संघ परिवार के समूहों तथा उनके दोगले विचारों की बोलकर, लिखकर और अपने क्रियाकलापों के जरिये मुखालफत करूंगा।”

इस वाक्य की दृढ़ता देखी आपने ? भंवर मेघवंशी ऐसे ही हैं और इस दृढ निश्चय का कारण यह है कि देश के समक्ष आरएसएस के खतरे को उनसे बेहतर कौन जान सकता है ! उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई बेशकीमती बरस पूरी निष्ठा के साथ इस संगठन को दिए हैं। यह इस आत्मकथा का एक और महत्व है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक इनसाइडर व्यू है, फर्स्ट हैण्ड अकाउंट। वे बहुत सी गुपचुप चर्चाओं को अपने विवरण से प्रामाणिकता प्रदान करते हैं।

हमें पता चलता है कि व्हाट्सएप पर आने वाली बहुत सी गन्दगी की गंगोत्री कहाँ है। कि नाथूराम गोडसे की संघ से सम्बद्धता को नकार कर संघ उससे पीछा कैसे छुड़ा पाया कि संघ आंबेडकर को किस मजबूरी में पूजने लगा और उसे आंबेडकर के विचारों से असल में कितना खौफ है। कि संघ के लिए ‘समरसता’ का असली अर्थ यही है कि हर जाति अपना तयशुदा नियत काम करे। इतने सारे ‘कि’ हैं, इसके बावजूद ढेरों नौजवान और उसमें भी दलित-आदिवासी नौजवान आये दिन उसके बाहुपाश में फंसते जाते हैं क्योंकि वे यह समझ ही नहीं पाते हैं कि ‘हिन्दू हित’ से ज्यादा संघ ‘सवर्ण वर्चस्व’ को बनाये रखने का आकांक्षी है।

यही इस आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता है। भँवर मेघवंशी का विद्रोह विचार की सान पर घिसकर तैयार हुआ है। उनकी कहानी हमें वेदना से विद्रोह और विद्रोह से विचार तक ले जाती है। इसके उत्तर भाग में ऐसे अनेक व्यक्तियों, आन्दोलनों और घटनाओं का उल्लेख है जो यह स्पष्ट करने के लिए काफी है कि हिन्दू राष्ट्र में दलितों-आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। बेशक, आत्मकथा लेख नहीं है। विश्लेषण उसके वेग को बाधित ही करेगा लेकिन चूंकि यह एक एक्टिविस्ट की लिखी हुई आत्मकथा है इसलिए एक के बाद एक दलित उत्पीड़न से लेकर साम्प्रदायिक दंगे जैसी घटनाएं आती जाती हैं जिन्हें पढ़ते हुए आप यह समझ पाते हैं कि गड़बड़ किसी शाखा में नहीं मूल जड़ में है, किसी पुर्जे में नहीं मदरबोर्ड में है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि क्यों ‘राक्षस’ की गाली भंवर को तमगा लगती है और क्यों वे कह पाते हैं कि आपका स्वर्ग आपको मुबारक, हम तो खुशी से नरक जाने वाली गाडी में सवार हैं !

आख़िरी बात, हम लोग हमेशा अतीत में नायक ढूँढने के आदी रहे हैं। अतीत की गौरव गाथाएं हमें मुग्ध करती हैं और अतीत के नायक के कोई ‘गलत’ कम करके हमारी दृष्टि से गिरने का ख़तरा भी नहीं होता। (हालांकि आजकल व्हाट्सएप विश्वविद्यालय किसी भी नायक के कल्पित कारनामे किसी भी दिन खोदकर निकाल ही लाता है ! ) लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी देश या समाज जब किसी परिवर्तनकारी मुकाम पर आता है तो वह अपने नायक तत्कालीन समय से ही चुनता है। इतिहास जिन कन्धों पर यह जिम्मेदारी डालता है, वे अपने आप मजबूत हो जाते हैं। भारत में बराबरी की लड़ाई लड़ने वालों का मुख्य दुश्मन ब्राह्मणवादी पितृसत्ता है। अब यह लड़ाई एक ऐतिहासिक मोड़ पर आ गयी है। मेरा यह विश्वास है कि जिस तरह मार्क्सवादी विमर्श में माना जाता है कि क्रांति का नेतृत्त्व सर्वहारा करेगा, उसी तरह भारत में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के खिलाफ़ लड़ाई हम सब किसी दलित, आदिवासी, महिला या अल्पसंख्यक के नेतृत्व में कंधे से कन्धा मिलाकर लड़ेंगे।

मैंने अपना नायक चुन लिया है।

उसका नाम भंवर मेघवंशी है।