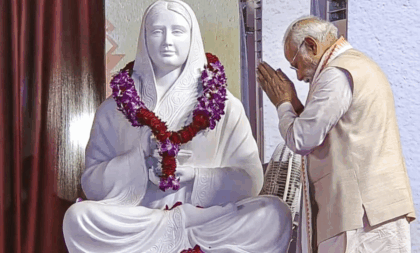

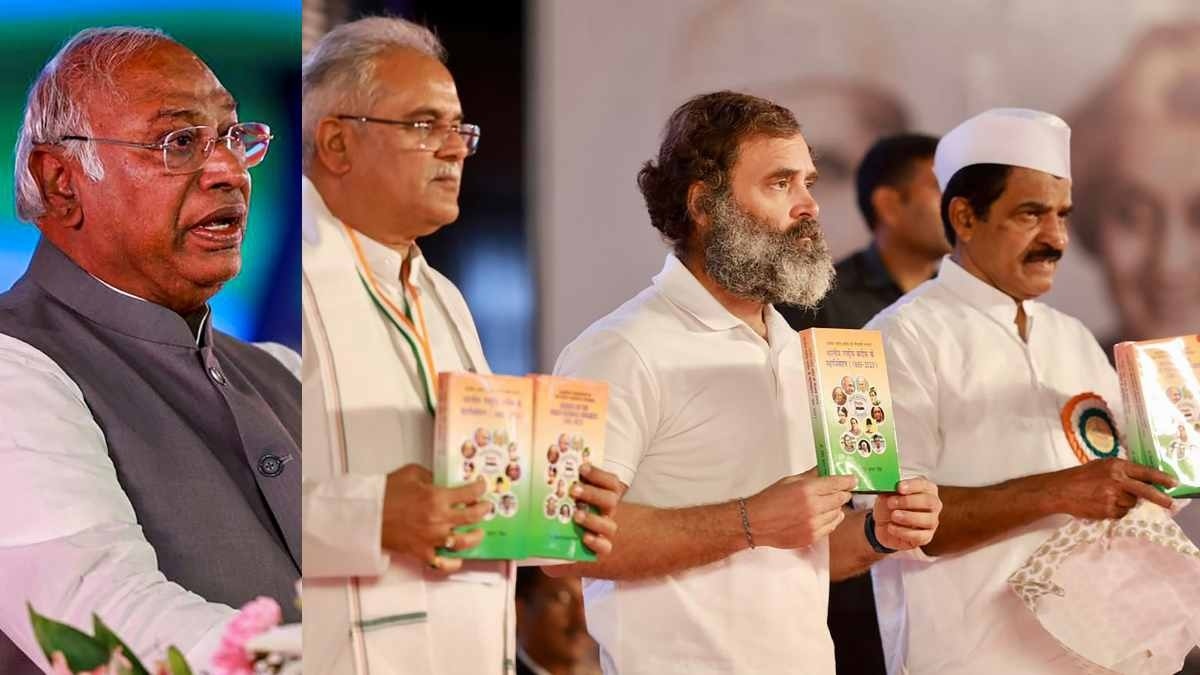

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल के बीच कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन को लेकर जनता के एक बड़े हिस्से में स्वाभाविक दिलचस्पी बनी। खास नजर यह देखने पर टिकी थी कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खास कर राहुल गांधी की सोच में जो विस्तार दिखा, क्या उसे नीति और कार्यक्रम के रूप में ढालने में कांग्रेस पार्टी सफल होगी? लेकिन पहले दिन जिन तीन संकल्प-पत्रों को पार्टी ने पारित किया, उनसे वह अपनी वैचारिक प्रक्रिया में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत देने में विफल रही है।

अपने राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस ने “देश को वर्तमान पीड़ा और अंधकार से मुक्त” कराने का संकल्प जताया है। यह पंक्ति देश के उन बहुत से लोगों को आकर्षित करेगी, जो सचमुच वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान की राजनीति से पीड़ा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रस्तावों में नरेंद्र मोदी सरकार की जन-विरोधी नीतियों और नाकामियों की ठोस आलोचना पेश की है। लेकिन दिक्कत तब सामने आती है, जब आर्थिक प्रस्ताव में कोई व्यक्ति ठोस विकल्प की तलाश करने लगता है।

बेशक आर्थिक प्रस्ताव में जहां-तहां कुछ रोशनी नजर आती है। लेकिन पहले दिन पारित अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव तो ना सिर्फ निराशाजनक है, बल्कि हैरत में भी डालता है। आश्चर्य यह देख कर होता है कि एक समृद्ध इतिहास वाली पार्टी, अपने अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव में आज की दुनिया और उससे पैदा हुए सवालों से किस हद तक कटी हुई है।

आज दुनिया स्पष्टतः दो खेमों में बंट रही है। इस परिघटना के बीच जिस समय ‘ब्रिक्स’ (ब्राजील- रूस- भारत- चीन- दक्षिण अफ्रीका) और ‘शंघाई सहयोग संगठन’ जैसे समूहों में शामिल देशों की एक नई धुरी उभर रही है, उस समय कांग्रेस के संकल्प-पत्र में इस संदर्भ की चर्चा तक नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दौर को जो परिघटनाएं परिभाषित कर रही हैं, उनमें de-globalization (भूमंडलीकरण का पलटना) और de-dollarization (वैश्विक कारोबार में डॉलर का वर्चस्व टूटना) सर्व प्रमुख हैं। इन्हीं परिघटनाओं से नई विश्व अर्थव्यवस्था तय होगी।

लेकिन कांग्रेस को यह महत्त्वपूर्ण महसूस नहीं हुआ कि वह इनके बारे में अपनी राय भारत की जनता को बताए। तेजी से आगे बढ़ रही इन परिघटनाओं के बीच भारत को किस तरह भ्रमण करना चाहिए, इस बारे में वह अपनी दृष्टि सामने रखे।

शायद दशकों के बाद कांग्रेस के किसी दस्तावेज में समाजवाद शब्द का उल्लेख हुआ है। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में कहा है कि ‘पार्टी को अपनी उस विचारधारा के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, जिसको लेकर उसके पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अपनी जान की कुर्बानी दी, और लोकतंत्र को टिकाऊ बनाया। भारत के विचार (idea of India) का जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट उद्घोष किया है और कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं संघीय व्यवस्था के पक्ष में खड़ी है।’

मगर बेहतर होता कि पार्टी समाजवाद का उल्लेख अपने आर्थिक प्रस्ताव में करती। साथ ही वह इस बात की विस्तृत व्याख्या करती कि समाजवाद से उसका क्या मतलब है? अगर पार्टी नेहरूवादी समाजवाद के प्रति खुद को आस्थावान बता रही है, तो फिर उसे अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका के बारे में अपनी स्पष्ट समझ सामने रखनी चाहिए थी। नेहरूवादी समाजवाद की खास पहचान यह थी कि उसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों (commanding heights) को राज्य के नियंत्रण में रखा गया था।

लेकिन अगर रायपुर में पारित आर्थिक प्रस्ताव पर गौर करें, तो कांग्रेस यूपीए शासनकाल में अपनाई गई वेल्फेयरिज्म (कल्याणकारी योजनाओं) की नीति में सिमटी नजर आती है। इस नीति की कई उपलब्धियां थीं। लेकिन उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जिस राजनीति की जरूरत थी, उसे अपनाने और विकसित करने में कांग्रेस पूरी तरह विफल रही थी।

इस रूप में वह प्रयास एक तरह का आधा-अधूरा विचार साबित हुआ। इसलिए जब इजारेदार पूंजी और परंपरागत रूप से सामाजिक वर्चस्व रखने वाले तबकों ने विद्रोह किया, तो कांग्रेस हतप्रभ नजर आई और बिना संघर्ष के उसने हथियार डाल दिए।

नरेंद्र मोदी ने वेल्फेयरिज्म को नया रूप देकर उनके जरिए अपनी लोकप्रियता में विस्तार किया है। समाज की जड़ों को मजबूत करने वाली योजनाओं को खत्म कर प्रत्यक्ष लाभ देने वाले कार्यक्रमों में सीमित संसाधन लगाने की मोदी सरकार की नीति को अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रह्मण्यम ने न्यू वेल्फेयरिज्म का नाम दिया है। इस वर्ष के बजट में यह नीति भी धन आवंटन में कटौतियों का शिकार हो गई है, लेकिन यह अलग चर्चा का विषय है।

यहां प्रासंगिक पहलू यह है कि इसके बावजूद कि कांग्रेस ने 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति में बदलाव की जरूरत महसूस की है, वह वेल्फेयरिज्म की प्रचलित सोच से आगे नहीं जा पाई है। आर्थिक प्रस्ताव में 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। लेकिन यह भी कहा है- ’30 वर्षों के बाद, हमारी राय है कि वैश्विक और घरेलू घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियों के पुनर्निर्धारण की जरूरत है।’ लेकिन पुनर्निधारण की दिशा क्या होगी, इसके संकेत आर्थिक प्रस्ताव में नहीं मिलते।

दरअसल, यह दस्तावेज इस सोच से ग्रस्त दिखता है कि 1991 में अपनाई गई नीतियां नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियों/दुर्भावना के कारण गलत दिशा में चली गई हैँ। इसलिए जरूरत बस उनमें कुछ सुधार करने की है। दस्तावेज में सुधार के कुछ कार्यक्रमों या नीतियों का जहां-तहां उल्लेख हुआ है। लेकिन इसे नीतियों का पुनर्निर्धारण नहीं कहा जा सकता।

साल 1991 में जो सबसे बड़ा बुनियादी बदलाव आया था, वह अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका के बारे में था। नव उदारवादी सोच यही है कि अर्थव्यवस्था में राज्य की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इस सोच के पैरोकार इसे ‘गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस’ के जुमले के साथ व्यक्त करते हैं।

आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अर्थव्यवस्था में राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए? जिस समय नव उदारवाद के सूत्रधार रहे अमेरिका जैसे देश भी अर्थव्यवस्था में सरकारी दखल बढ़ाने लगे हैं, कांग्रेस ने इस पर अपनी राय दो-टूक ढंग से व्यक्त करने की जरूरत नहीं समझी है।

पार्टी ने नई औद्योगिक, व्यापार, पूंजी और श्रम नीति की बात जरूर की है। ऐसी नीतियों को तय करने में 1991 में भारतीय राज्य ने अपनी भूमिका छोड़ दी थी (या इन्हें वह पूंजी यानी निवेशकों के हित में तय करने लगा था।) अब अगर कांग्रेस की यह राय बनी है कि इन नीतियों को तय करने की भूमिका फिर से राज्य को ग्रहण करनी चाहिए, और इन नीतियों का निर्धारण श्रमिक वर्ग के पक्ष में होना चाहिए, तो उसे नियोजित अर्थव्यवस्था की करनी चाहिए थी।

नेहरूवादी समाजवाद का यह खास पहलू था। भारत की आजादी के तुरंत बाद जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने जिन संस्थाओं का गठन किया था, उनमें योजना आयोग सर्व-प्रमुख था।

क्या कांग्रेस फिर से योजना आयोग के गठन के पक्ष में है? ऐसी संस्था के बिना सकल आर्थिक नियोजन में राज्य की स्पष्ट भूमिका बनना नामुमकिन है। मगर अफसोस यह है कि ऐसे मुद्दों पर दो-टूक बात कहने कांग्रेस से साफ बच निकली है। इसीलिए उसका राजनीतिक संकल्प-पत्र भी महज इरादों का दस्तावेज बन कर रह गया है। और चूंकि अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर पार्टी अपना नजरिया साफ नहीं कर पाई है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संकल्प-पत्र में वह दिग्भ्रमित नजर आती है।

हर राजनीति समाज के वर्गीय अंतर्विरोधों पर टिकी होती है। हर राजसत्ता की एक political economy होती है। राजनीतिक शक्तियों की प्रासंगिकता तभी बनती है, जब वे इसकी स्पष्ट समझ जनता के सामने रखें और यह बताएं कि उसके बीच वे किन वर्गों के साथ खड़ी हैं। साथ ही वे जैसा समाज बनाना चाहती हैं- उसके लिए उनके पास ठोस नीति और कार्यक्रम क्या है। कांग्रेस ने यह तो बताया है कि वह कैसा भारत चाहती है, लेकिन मौजूदा political economy के बीच उसे वह कैसे बनाएगी, यह बताने में वह लचर साबित हुई है।

(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं।)