ममता जयंत मनुष्य की भावनाओं को चित्रित करने वाली कवयित्री है। हाल ही में प्रकाशित उनका कविता संग्रह ‘मनुष्य न कहना’ में वह अपनी इसी विशेषता को न केवल पूरी साफ़गोई से ज़ाहिर करती है, साथ ही वह इस बात की भी तस्दीक करती है कि आख़िर एक संवदेशनशील मनुष्य को अपनी उन भावनाओं के साथ मजबूती के साथ खड़ा क्यों नहीं होना चाहिए, जिन्हें वह महसूस करने के बावजूद नज़रअंदाज़ कर देता है।

‘मनुष्य न कहना’ कविता संग्रह की हर कविता अपने में एक तीक्ष्ण यथार्थ लिए हुए हैं। प्रारंभ में पढ़ने पर है कि ममता जयंत की ये कविताएं किसी रूमानी कल्पना का अहसास कराती हैं, मगर जब पाठक ठहर कर इन कविताओं पर विचार करता है तो वह समझ पाता है कि रूमानी कल्पना के खोल में छुपी ये कविताएं असल में जीवन के उस कुटिल यथार्थ के आवरण को उघाड़ने का प्रयास कर रही हैं, जिन्हें वीभत्स होने के बावजूद समाज ने व्यवस्था के नाम पर एक तरह से आत्मसात कर लिया है।

व्यवस्था के नाम पर समाज ने किस तरह महिलाओं के अधिकारों को हनन किया है, यह अहसास संग्रह की कविता ‘पिता’ को पढ़ते हुए बरबस हो आता है। इस कविता का मूल उस बेटी से सम्बंधित है, जो अपनी विदाई के लिए देहरी पर खड़ी है। विदाई के लिए घर की देहरी पर खड़ी वह लड़की पिता के ‘आँसुओं’ के साथ उसके मन की उस ‘ख़ुशी’ का भी उल्लेख करने से नहीं चूकती, जो एक पिता जल्द-से-जल्द अपनी बेटे को ब्याह देने पर महसूस करता है।

यही वह व्यवस्था है, जिसका ममता जयंत अपनी कविता के ज़रिये विरोध करने का साहस दिखा रही हैं। एक लड़की, जिसके अपने सपने हैं, जो आगे पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, मगर पिता को बेटी के इन ख्यालों-ख़्वाबों से कोई साबका नहीं है। वह बस जितनी जल्दी हो सके उसे ब्याह देना चाहता है। उसे ‘उसके’ घर की कर देना चाहता है।

इस कविता में लेखिका एक निम्न-वर्गीय समाज की मानसिकता को उजागर करती है, जहां बेटी के बचपन से किशोरवय में दाखिल होने के साथ, उसके स्तनों के उभार, जिस्म के भराव और मासिक धर्म के आने के साथ उसकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती हैं, जिसे पिता अपनी ज़िम्मेदारी समझता है और समाज की ओर से ‘व्यवस्था’ के नाम पर लादा गया वह कर्ज़ भी, जिसे वह समय रहते उतारकर अपने मन ‘खुश’ हो पाता है।

ममता जयंत केवल समाज की व्यवस्था पर ही बात नहीं करतीं। वह अपनी कविताओं में अपने समय, उस समय में घटित हो रही घटनाओं और उन घटनाओं पर समाज की प्रतिक्रियाओं को दर्ज करती हैं। यही इन कविताओं का मूल भी है। यानी वर्तमान समय में घटित हो रही है घटनाओं पर समाज की प्रतक्रिया। इन्हीं प्रतिक्रियाओं को लेखिका ने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। इन प्रतिक्रियाओं को वह अपनी एक कविता में बयान करती हुए कहती हैं-

‘दुख से भागने की कोशिश में

दोहराते हैं हम उसे इतनी बार

कि वह और करीब चला आता है।’

बुद्ध ने कहा था कि दुख ही जीवन का मूल है। दुख से ही आप अन्य चीज़ों में भेद कर पाते हैं। अंधेरे में जीने के बाद ही मनुष्य उजाले का स्पर्श महसूस कर पाता है। मगर उजाले के इस स्पर्श से पहले, दुख के बीच विचरते हुए लेखक अपने पाठक को यह बताना भी नहीं भूलने देतीं कि इन सब चीज़ों के लिए मनुष्य होने की कोई शर्त नहीं है। आप मनुष्य हुए बिना भी इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं।

यहां प्रश्न यह उठता है कि लेखिका जब समाज के सामने ‘मनुष्य न कहना’ का सवाल रखती है तो वह मनुष्य के किस संदर्भ न होने की बात कर रही होती है। क्या वह उसके भौतिक स्वरूप की बात कर रही होती है, या उसके अभौतिक रूप की? नहीं, वह इन दोनों में मनुष्य के किसी भी रूप की बात नहीं कर रही है। वह यहां भी उस व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ी कर रही होती है, जिसके चलते कोरोना माहमारी से पहले हमारे देश ने महिलाओं द्वारा, वह भी मुस्लिम महिलाओं द्वारा चलाया गया एक शानदार और शांतिपूर्ण आंदोलन देखा था। यह आंदोलन सरकार की उस व्यवस्था के विरोध में चला था, जिसमें लोगों के उनके मनुष्य अर्थात् नागरिक होने का प्रमाण मांगा गया था। लेखिक इसी व्यवस्था को नकारते हुए कहती है,

अभी मैंने पेश नहीं किए

अपने मनुष्य होने के प्रमाण

न ही साबित की अपनी मनुष्यता

इसलिए तुम मुझे मनुष्य न कहना।

अपनी इसी कविता में लेखिका कहती भी है कि मनुष्य होने के लिए किसी प्रमाण या दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए तो बस ज़रूरती है संवेदनशील होने की, दूसरा का दुख महसूस करने की, मिट्टी की मानिंद टूटकर मिट्टी में मिल जाने की। यही वह संवेदना है, जो एक संवेदनशील मनुष्य ख़ुद के होने के प्रमाण के रूप में पेश कर सकता है।

जीवन के इस कुटिल यथार्थ से साक्षात्कार करते हुए लेखिका यह भी नहीं भूलती कि कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं, जो दूसरे के होने को हमेशा नकारते रहते हैं। वे हमेशा उन्हें लड़ाने-काटने के खेल में लगे रहते हैं। इन्हीं लोगों से परिचित कराते हुए अपनी ‘पतंग’ कविता में लेखिका नीले गगन में अंकुशरहित, उन्मुक्त होकर उड़ती पतंगों के उन हाथों को नज़रअंदाज़ कर देने की ओर इशारा करती हैं, जो उनकी डोर थामे रखते हैं। पतंग आपस में नहीं लड़ती, उन्हें लड़वाया जाता है। बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह। वे भी आपस में लड़ना नहीं जानते। वे एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर हँसी-खुशी रहना चाहते हैं। मगर समाज में कुछ हाथ ऐसे हैं, जिनके हाथों में अनजाने, अनचाहे हमने अपने समाज की डोर थमा दी है और उन हाथों के दबावों को भी भुला दिया है। ‘पतंग’ कविता समाज-दुश्मन इन लोगों के चरित्र का खाका कुछ इस अंदाज़ में पेश करती है-

पतंगे

लड़ना नहीं जानतीं

उन्हें लड़ाया जाता है

वे जानती हैं सिर्फ़ मिलना-जुलना

और बढ़ना एक-दूसरे की ओर

पतंगे

नहीं पहचान पातीं

उस धार को जिससे मिलते ही कट जाती है ग्रीवा

जैसे मनुष्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह मनुष्य का सम्बंध प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। मगर यहां यह तथ्य भी है कि मनुष्य प्रकृति के साथ अपने संबंधों को उतनी अहमियत नहीं देता, जितना अन्य मनुष्य के साथ देता है। भले ही अन्य मनुष्यों के साथ उसके संबंधों में लालच की मिलावट ही क्यों न हो। मगर प्रकृति से लालच होने के बाद भी वह उसके साथ अपने संबंधों को बिसराने से बाज नहीं आता। मगर मनुष्य भूल जाता है कि वह प्रकृति से है, प्रकृति उससे नहीं। इसलिए स्वयं के मनुष्य द्वारा अंधाधुंध दोहन पर जब वह क्रोधित होती है और अपनी पुनरुद्धार की मांग करती है तो वह मनुष्य उसके सामने कितना बे-बस और लाचार नज़र आता है, यह मानव जाति आये साल आने वाली बाढ़ों और भूस्खलन के साथ-साथ कोरोना काल में देख चुकी है।

प्रकृति मनुष्य को उसकी हर गलती पर सावधान करती रहती है। मगर वह फिर भी नहीं मानता। वह नहीं मानता तो फिर प्रकृति उसे अपने अंदाज़ में मनवाती है। एक ही पल में वह उसके घोंसलोंनुमा घर में उसे इस तरह क़ैद करके रख देती है, जैसे मनुष्य का कोई अस्तित्व ही न हो। फिर प्रकृति ख़ुद को संवारती है, सजाती है और अपना असली रूप लेना शुरू करती है। लेखिका प्रकृति की इसी क्रिया का उल्लेख करते हुए कहती है-

आज दुनिया की बदहाली का अससर

दिख रहा है आसमाँ की खुशहाली पर

दिया है बीमारी की ज़हालत से अलग भी

सृष्टि ने बहुत कुछ

उस बीमारी की ज़हालत को हममें से कौन भूल सकता है भला। ‘दौर की दास्तां’ तो आने वाले दशकों तक सुनाई जाती रहेगी। वह दौर और उस दौर की दास्तां के बारे में कवियित्री अपनी कविता की पंक्तियों में कहती है-

कल जब लौट आगी दुनिया

फिर से अपनी रौ में

तुम याद करोगे अवसाद के इन दिनों को

सुनाओगे अपने दौर की दास्तां

कहना न होगा कि ममता जयंत का यह कविता संग्रह मानवीय अहसासों का समग्र है। कवयित्री ने संग्रह की कविताओं में मनुष्य के सुख, दुख, संवाद और अकेलेपन से लेकर प्रकृति के साथ उसके व्यवहार और फिर पलटकर प्रकृति द्वारा मनुष्य से लिए जाने वाले मुआवज़े को संकलित करते हुए हमारे समाज की कथित व्यवस्था और उसके पाखंडों पर गहरा प्रहार किया है। इस समय में जब कविता करना गुड़-चीनी खरीदने के बराबर हो गया है, हर दूसरा व्यक्ति बेरोज़गारी/भूख से उपजे कथित बौद्धिक आलाप में कही गई उक्तियों (सुक्तियां नहीं) को कविता का नाम देकर सोशल मीडिया पर चर्चित कवि होने का तमग़ा हासिल कर रहा है, ऐसे समय में ‘मनुष्य न कहना’ संग्रह कविताएं पाठक को मनुष्य की संवेदनाओं की उस भूमि पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं, जो उसका मूल है। यह तथ्य ही इस संग्रह को पठनीय और उल्लेखनीय बनाता है।

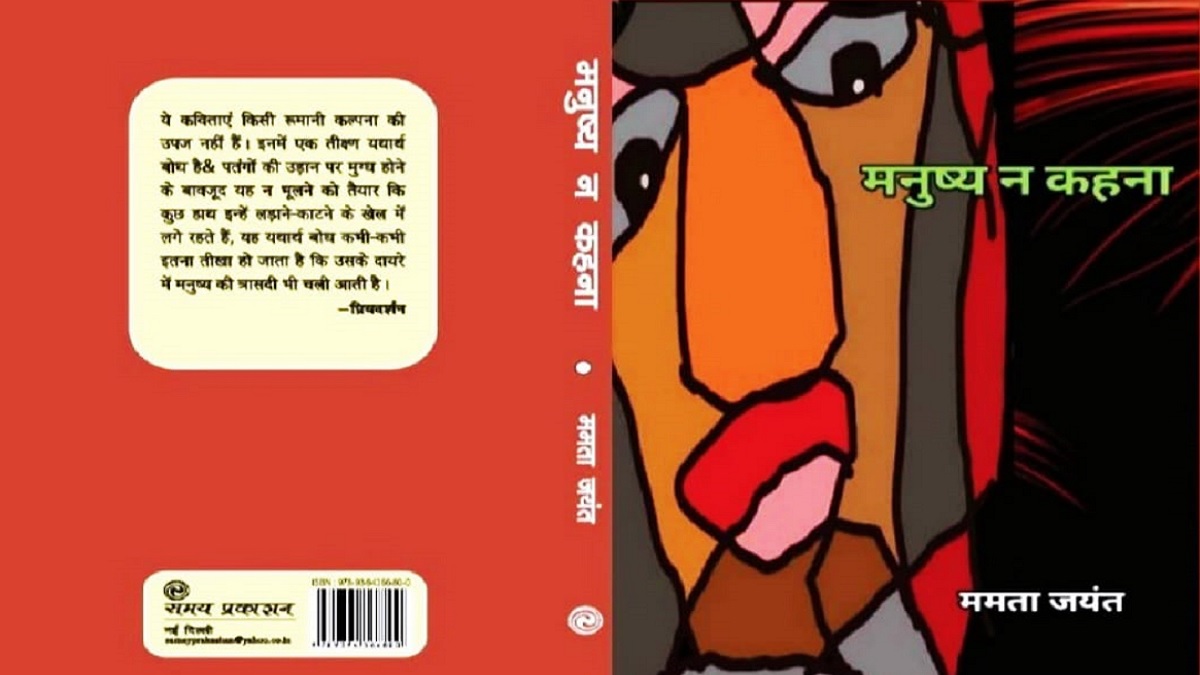

किताब का नाम- मनुष्य न कहना

लेखक- ममता जयंत

प्रकाशक- समय प्रकाशन

मूल्य- 250

(समीक्षक- शहादत खान युवा कथाकार और अनुवादक हैं।)