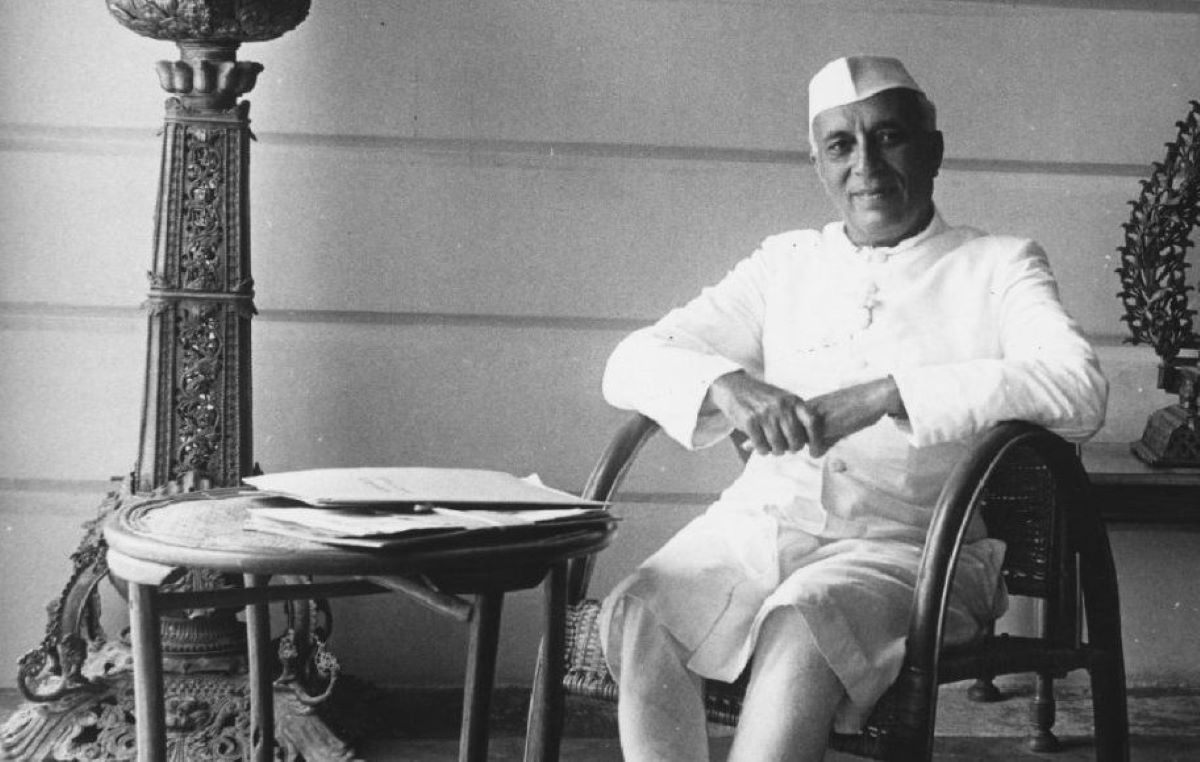

एक दफा प्रधानमंत्री नेहरू को कार्टूनिस्ट शंकर ने एक बार गधे के रूप में चित्रित किया। हां तब ही, जब वह प्रधानमंत्री के पद पर थे।

तब प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर देशद्रोही होने का सार्टिफिकेट नहीं मिलता था। उल्टे नेहरू आलोचना पसंद व्यक्ति थे। नेहरू ने यूं ही नहीं खुद को “प्रथम सेवक” कहा था। आलोचना तो सेवक की ही हो सकती है, स्वामी की नहीं।

नेहरू की लोकप्रियता से किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। इसीलिए उनके विरोधियों द्वारा उनके कहे में कुछ हेरफेर कर के वैसा ही कुछ कहकर लोकप्रिय होने की कोशिश की जाती है। प्रधान सेवक शब्द की गढ़न भी कुछ यही संकेत करती है।

जिससे ईर्ष्या होती है, प्रकट में उसकी चरित्र हत्या के नित नए आख्यान गढ़ने ही पड़ते हैं। पटेल के अंतिम संस्कार में नेहरू के न जाने की अफवाह इसी विवशता का परिणाम है। अंतहीन सिलसिला है।

प्रधानमंत्री जी ने एक और रहस्योद्घाटन किया कि नेहरू अपने देशवासियों को आलसी कहते थे।

कल को पटेल को पत्नी-द्रोही भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में जिरह करते समय अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार पाकर भी अपनी बहस को रोका नहीं और अपने मुवक्किल के बचाव के लिए जिरह करते रहे। उन्होंने निजी भावनाओं को जाहिर किए बिना अपने कर्तव्यों को निजी मामलों से ऊपर रखा।

यह नफरतियों की टोली है। ये उस हर शख़्स से नफ़रत करते हैं जो इंसानियत के लिए जीता है। गांधी और नेहरू से हद तक घृणा करने वाले अपनी घृणा का कोई तार्किक आधार तो दे नहीं पाते इसलिए इनके मुकाबले दूसरे बड़े नेताओं को खड़ा करते हैं। उनके मध्य मतभिन्नता को दुश्मनी की हद तक खींचते हैं। नेहरू गांधी का चरित्र हनन करते हैं।

इसी कोशिश के तहत नेहरू के बरक्स भगत सिंह या नेताजी को खड़ा किया जाता है। जबकि ये दोनों ही नेहरू के प्रशंसक हैं। इसके अलावा भगतसिंह और सुभाष दोनों ही सांप्रदायिकता के धुर विरोधी थे।

सुभाष, भगत सिंह और विवेकानंद की सिर्फ फोटो लगाकर, प्रकट में प्रेम दिखाकर आप उनके नहीं हो जाते। आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि खुद को संतुलित दिखाया जा सके। ये विवशता है आपकी, क्योंकि आप यह भी तो नहीं जता सकते कि हम हर-एक उससे से घृणा करते हैं, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी।

भाई जब आप स्वतंत्रता आंदोलन से पूरी तरह नदारद थे, तो आप के पास तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, जिससे आप तुलनात्मक श्रेष्ठता के नतीजे गढ़ सके। सुभाष, पटेल और भगत सिंह के कंधों का इस्तेमाल आप नेहरू-गांधी पर निशाना साधने के लिए करते हैं। अन्यथा आपको न भगत सिंह से मतलब है और न सुभाष से।

स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के योगदान की आपस में तुलना का खेल खेलना कितना गर्हित है। जाहिर है, तुलनात्मक प्रविधि का खेल चरित्र हनन के लिए ही खेला जाता है। क्या भावनाओं की भी तुलनात्मक मीमांसा हो सकती है? राष्ट्र प्रेम भी तो एक भावना ही है, पवित्र भावना। और भगतसिंह के लिए तो यह आंदोलन सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के लिए यज्ञ जैसा था। ऐसा आंदोलन जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की संभावना को खत्म किया जा सके। वे सांप्रदायिक नजरिए से आजादी को नहीं देख रहे थे।

इसी तरह अगर सुभाष जी स्वतंत्रता के प्रयासों को इतने तंग नजरिए से देख रहे होते तो अपनी आर्मी की एक-एक ब्रिगेड गांधी और नेहरू के नाम न करते।

नेताजी ने एक जगह लिखा है कि “भारत में अभी महात्मा गांधी के बाद दूसरा सबसे कोई लोकप्रिय नेता है, तो जवाहरलाल जी और युवकों में तो वे महात्मा जी से भी अधिक लोकप्रिय हैं।”

उधर भगतसिंह भी कीर्ति में अपने एक लेख में लिखते हैं- “इस समय जो नेता आगे आए हैं वे हैं- बंगाल के पूजनीय श्री सुभाष चन्द्र बोस और माननीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू। यही दो नेता हिंदुस्तान में उभरते नज़र आ रहे हैं और युवाओं के आंदोलनों में विशेष रूप से भाग ले रहे हैं। दोनों ही हिंदुस्तान की आजादी के कट्टर समर्थक हैं। दोनों ही समझदार और सच्चे देशभक्त हैं। एक को कोमल हृदय वाला भावुक कहा जाता है और दूसरे को पक्का युगांतरकारी। …….. सुभाष बाबू मजदूरों से सहानुभूति रखते हैं और उनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं। पंडित जी एक क्रांति करके सारी व्यवस्था ही बदल देना चाहते हैं।”

वहीं सरदार पटेल लिखते हैं कि,…..”जवाहरलाल उच्च स्तर के आदर्शों के धनी हैं, जीवन में सौंदर्य और कला के पुजारी हैं। उनमें दूसरों को मंत्रमुग्ध और प्रभावित करने की अपार क्षमता है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया के अग्रणी लोगों के किसी भी समूह में अलग से पहचान लिए जाएंगे।”

नेहरू अभिव्यक्ति की आजादी के प्रबल पैरोकार थे। वे विपक्ष की अहमियत जानते थे, इसलिए उन्होंने जमानत तक जब्त करा चुके कई बड़े विपक्षी नेताओं को राज्यसभा के जरिये देश की सबसे बड़ी पंचायत को विपक्ष की आवाज़ से समृद्ध करवाया। उन्होंने कभी विपक्ष-मुक्त भारत का आह्वान नहीं किया।

उन्होंने कहा था, ‘मैं नहीं चाहता कि भारत ऐसा देश बने, जहां लाखों लोग एक व्यक्ति की ‘हां’ में हां मिलाएं, मैं एक मजबूत विपक्ष चाहता हूं।’

वे लोकतांत्रिक चेतना से संपन्न थे, इसलिए खुद ही छद्म नाम से अपनी आलोचना लिखते हैं, ताकि लोगों की प्रतिक्रिया जान सकें। जी हां, तारीफ नहीं आलोचना ही लिखी अपनी, अन्यथा लिखने को तो कुछ लोगों ने तो छद्म नाम से खुद ही खुद की वीरगाथा भी लिखी। बताते चलें कि नेहरू ने कलकत्ता की पत्रिका ‘माडर्न रिव्यू’ में चाणक्य नाम से अपनी आलोचना लिखी थी।

उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा- “नेहरू को जिस तरह से लोग हाथों-हाथ ले रहे हैं और उनके पीछे दीवाने हैं, कहीं एक दिन नेहरू तानाशाह न हो जाएं ……..नेहरू तानाशाह हो सकता है, इसलिए उसे रोकने की जरूरत है। उसकी हर बात पर यकीं करना ठीक नहीं। लेख के अंत में चाणक्य ने लिखा ”वी वांट नो सीजर्स।”

बाद में यह खुला कि यह चाणक्य और कोई नहीं स्वयं नेहरू थे।

नेहरू की आलोचना उनके ही दल के लोग कर सकते थे और करते थे।

आज जबकि तमाम घोटालों में संलिप्त लोगों के सत्ताधारी दल में प्रवेश को ही ‘घोटालों से निर्लिप्तता’ का प्रमाणपत्र मान लिया जाता है, को नेहरू के नैतिक चेतना से संपन्न उस व्यवहार के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है, जब वह एक चुनावी सभा में मंच पर ही यह जानकारी होने पर कि पार्टी द्वारा उम्मीदवार के रूप में गलत आदमी का चुनाव कर लिया गया है, जनता से उसे वोट न देने की अपील कर दी।

यह वाकया विंध्य प्रदेश के रीवा के प्रत्याशी शिवबहादुर सिंह का है।

वर्तमान सत्ता के चरित्र को देखकर क्या आप उसी नैतिकता के निर्वहन की अपेक्षा कर सकते हैं? आज के दौर को देखते हुए तो बिलकुल नहीं।

नेहरू अपने धुर विरोधी लोहिया और जयप्रकाश से भी सामयिक मुद्दों पर पत्राचार करते थे।

नेहरू लोहिया के एक पत्र के जवाब में लिखते हैं कि- “प्रिय राम मनोहर,

तारीख और पते के बिना तुम्हारा पत्र मिला। उत्तर सोशलिस्ट पार्टी इलाहाबाद के पते पर भेज रहा हूं।

मुझे खुशी है कि आप जैसा गंभीर व्यक्ति चुनाव में मेरा विरोध कर रहा है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में चर्चा राजनीतिक कार्यक्रमों पर केंद्रित होगी। सतर्क रहें और सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत चर्चा पर अंकुश लगाया जाए। मैं अपनी ओर से वादा करता हूं कि मैं एक दिन के लिए भी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं करूंगा।”

समाजवादी पुरोधा अपने सारे राजनीतिक विरोध के बावजूद नेहरू के रागात्मक लगाव के चलते आश्वस्त रहते थे कि संकट के समय चाहे कोई न खयाल रखे लेकिन जब तक नेहरू हैं, तब तक चिंता की कोई बात नहीं।

इसी तरह एक बार संपूर्णानंद आचार्य नरेंद्र देव के आग्रह पर समाजवादी घोषणापत्र को अंतिम रूप देते हैं। उनके इस व्यवहार की सूचना किसी ने नेहरू को दे दी और इसके लिए संपूर्णानंद के खिलाफ पार्टी-विरोधी कृत्य के लिए कार्यवाही की मांग की गई, पर नेहरू ने साफ मना कर दिया। यह सौमनस्यता आज लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है।

इसी तरह नेहरू के मुखर आलोचक रहे राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारतरत्न देने का फैसला तब लिया जब नेहरू विदेशी दौरे पर थे। तत्कालीन राष्ट्रपति ने नेहरू के सफल विदेशी दौरे के उपलक्ष्य में उनके सम्मान में एक रात्रिभोज रखा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की सलाह के बिना उन्हें भारतरत्न दिए जाने के अपने फैसले के बारे में सबको बताया। जिसे नफरतियों द्वारा खुद को भारत रत्न दिए जाने के रूप में प्रचारित किया जाता है।

यह वह दौर था जब लोग मतभिन्नता को वैमनस्यता की वजह नहीं बनने देते थे।

नेहरू अपनी तमाम कमजोरियों के साथ एक बेहतरीन इंसान थे। कमजोरियां थीं, क्योंकि वे इंसान थे, कोई ईश्वर नहीं। भावना में बह जाना और उतावलापन उनकी कमजोरी थी। ऐसा नहीं कि उनके निर्णयों पर सवाल नहीं उठे। बेशक उनके निर्णयों पर सवाल उठे और नीतियों पर भी, लेकिन कभी किसी ने उनकी नीयत पर सवाल नहीं खड़ा किया, जैसा कि आज हो रहा है।

यह नेहरू ही थे कि उनके सामने उनके ही मंत्री महावीर त्यागी उनके चीन के बयान पर उनकी तीखी भर्त्सना की। क्या आज संभव है यह सब ? क्या नेहरू ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया?

चार घन्टे सोने वाले नेहरू ने कभी यह नहीं कहा कि वे इतने-इतने घण्टे काम करते हैं। वे आत्मविज्ञापनवादी नहीं थे।

हां तो बात छूट गई थी, बात हो रही थी शंकर के कार्टून की, जिसमें वे प्रधानमंत्री को गधे के रूप में दिखाते हैं।

कार्टून देखकर नेहरू शंकर को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि “क्या आज शाम आप एक गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे?”

आपको पता हो कि शंकर की पत्रिका “शंकर्स वीकली” का उद्घाटन करने को नेहरू इसी शर्त के साथ तैयार हुए थे कि आप अपने कार्टूनों में मेरे साथ कोई रियायत नहीं करेंगे।

बाद में शंकर के कार्टून “डोंट स्पेयर मी शंकर” के नाम से ही प्रकाशित हुए।

इसी तरह एक और प्रख्यात कार्टूनिस्ट लक्ष्मण बताते हैं कि वे एक सुबह चौंक गए कि जब उनके पास नेहरू जी का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि “आज मैंने अखबार में आपका बढ़िया कार्टून देखा। क्या मुझे फ्रेम करवाने के लिए इसकी बड़ी कॉपी आपके हस्ताक्षर वाली मिल सकती है?”

साथ ही एक और मौके पर नेहरू ने कार्टूनिस्ट लक्ष्मण को फोन कर कहा कि “मुझे लगता है कि पिछले दो महीनों में मैने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि मुझ पर आपका बनाया एक भी कार्टून इन दिनों मैंने नहीं देखा”।

ये बड़े लोग थे। अब तो नोटिस पकड़ाने का रिवाज है।

हक्सले कहते हैं – राजनीति नेहरू का स्पर्श पाकर शालीन हो गयी।

नेहरू का व्यक्तित्व देश की भौगोलिक सीमाओं से परे था।

एक दफ़े सऊदी अरब की यात्रा के दौरान नेहरू को रसूल-अस-सलाम कह कर पुकारा गया था, जिसका अरबी में अर्थ है शांति का संदेश वाहक। लेकिन उर्दू में ये शब्द पैग़म्बर मोहम्मद के लिए इस्तेमाल होता है। जिसके चलते पाकिस्तान में अरब के शाह की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। लेकिन नेहरू तो फिर नेहरू थे। आलोचना बेअसर रही।

ये नेहरू ही थे जो “अबे सुन बे गुलाब” लिखने वाले निराला के आर्थिक हालत और दैनिक खर्चों की चिंता कर उनके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा था। धनराशि जिलाधिकारी के मार्फ़त दी जानी थी और सुना तो यह भी है कि उन्होंने ताकीद की थी कि ये रुपया महादेवी वर्मा के देखरेख में खर्च हो। वे निराला के निरालेपन से वाकिफ थे। ज्ञात हो कि जाड़े में ठिठुरते हुए निराला जी के लिए रजाई की व्यवस्था महादेवी ने कराई थी जिसे निराला ने किसी और जरूरतमंद को दे दी थी।

नेहरू ने नागार्जुन की प्रखर आलोचना को सुन आज के नेताओं की तरह कोई नोटिस या एफआईआर नहीं दर्ज कराई थी। नेहरू के साहित्यकारों से गहरे रागात्मक संबंध थे। कारण यह भी हो सकता है कि नेहरू खुद एक अच्छे लेखक थे। उनके बड़े राजनीतिक कद के बावजूद उनके लेखकीय व्यक्तित्व को नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता। नेहरू ने कइयों की किताब की भूमिका या उन पर अपना अभिमत लिखा।

दिनकर जैसा स्वाभिमानी साहित्यकार जब नेहरू के लिए स्नेह लुटाता है और ‘लोकदेव नेहरू’ नाम की किताब लिखता है, तब लगता है कि कुछ तो रहा ही होगा उस नेहरू में।

नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें साहित्यकारों का सर्वाधिक प्यार मिला।

एक बार फ़िराक ने नेहरू के समक्ष अपनी चुप्पी को कुछ यूं बयान किया। उन्होंने कहा कि –

“तुम मुखातिब भी हो

करीब भी

तुमको देखे

कि तुमसे बातें करें”

जाने माने कवि रईस अमरोहवी ने एक मिसरा लिखा था, जिसे कराची से छपने वाले अख़बार डॉन ने प्रकाशित भी किया था –

जप रहे हैं माला एक हिंदू की अरब,

ब्राहमनज़ादे में शाने दिलबरी ऐसी तो हो.

हिकमते पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम,

मर मिटे इस्लाम जिस पर काफ़िरी ऐसी तो हो.”

जब ब्लिट्ज के प्रधान संपादक करेन्जिया ने नेहरू से पूछा कि क्या मैं दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन नेहरू से बात कर रहा हूं और क्या अब भारत में नेहरू युग शुरू हुआ माना जाय? नेहरू ने कहा कि रुक जाइये मि. करेन्जिया! न तो नेहरू युग जैसी कोई चीज है और न ही नेहरू विचार जैसी कोई चीज है। इसे आप अधिक से अधिक भारतीय विचार या गांधी विचार कह सकते हैं। दुनिया में एक ही सबसे बड़े स्टेट्समैन हैं और वे हैं -महात्मा गांधी और हम सब गांधी के बच्चे हैं।”

ये था तब के नेताओं का बड़प्पन और ये बड़प्पन लगभग सभी नेताओं में था।

तो ये हैं नेहरू, जिनके विराट व्यक्तित्व से बौने आज भी भय खाते हैं।

ख़ैर कोई कुछ भी कहे पर जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, वे नेहरू के ही कामों का विस्तार हैं। नेहरू आधारशिला हैं।

(संजीव शुक्ल स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)