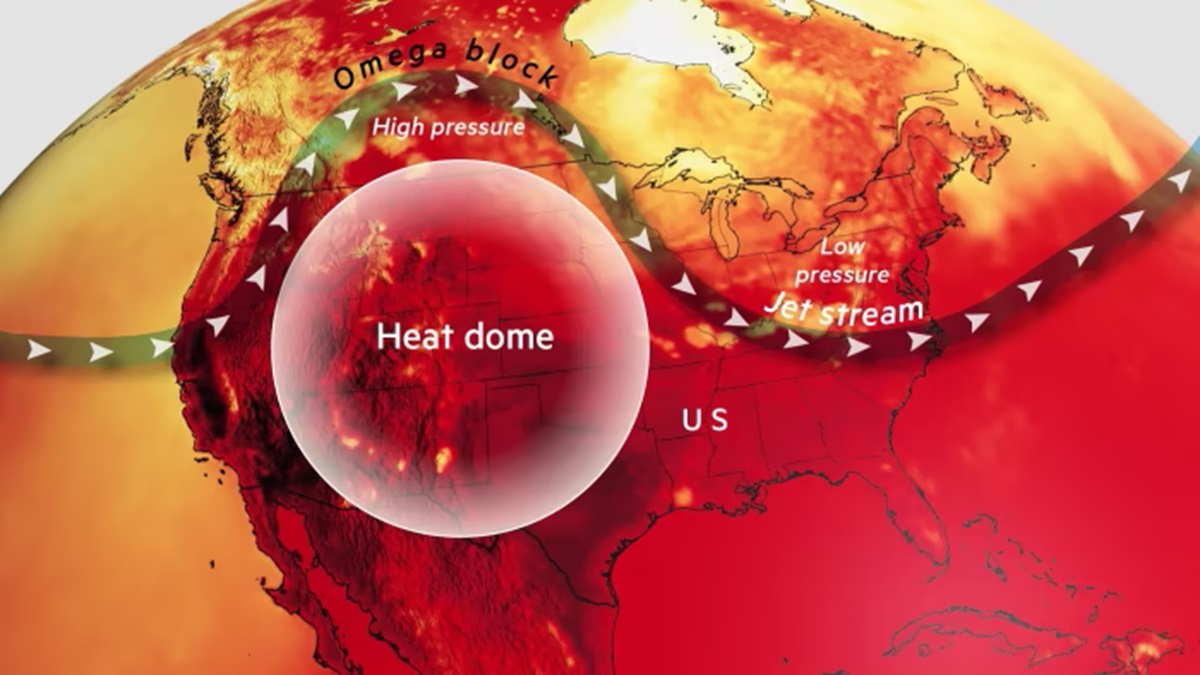

पिछले हफ्तों में अमेरिका का पश्चिमी भू-भाग गर्मी की मार से बेहाल हो उठा था। खासकर, कैलिफोर्निया के दर्जनों शहर 48.33 डिग्री सेल्सियस तापमान की मार में तप उठे थे। दक्षिणी कैलिफोर्निया के शहरों की हालत इससे भी बुरी थी। वहां का तापमान 51.11 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। पिछले तीन सालों से दक्षिणी अमेरिकी हिस्सों में हीट डोम की परिघटना बढ़ी है। 2021 में कनाडा ऐसी ही भयावह गर्मी की चपेट में आया था। इसके बाद इसके बने रहने की प्रकृति बढ़ती गई है।

हीट डोम किसी खास क्षेत्र में पड़ने वाले सूरज की रोशनी से पैदा हुई गर्मी का माप नहीं है। यह गर्म हवाओं के ऊपर उठने, नीचे की दबाव बनाने और खास स्थान पर सूरज की रोशनी से पैदा हुई गर्मी का उस दबाव क्षेत्र में बने रहने से जो ताप गुम्बद बनता है उसे हीट डोम कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल कई सौ किमी का दायरा लिए हुए होता है। भारत में इस साल के मार्च-अप्रैल के महीनों में जब समुद्र की गर्म हवाओं का दबाव दक्षिण के राज्यों में बनना शुरू हुआ, तब इससे मिलती जुलती स्थिति पैदा हो गई थी। इसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों तक आया था।

लेकिन, इसकी मार से सबसे अधिक प्रभावित प्रदेश ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के निचले हिस्से थे। यह हीट डोम नहीं था, लेकिन उससे मिलती जुलती स्थिति पैदा हो गई थी। इस संदर्भ में जो कारण बताये गये उसमें मुख्य तौर पर अल नीनो की भूमिका को ही रेखांकित किया गया। भारत के ये क्षेत्र समुद्र के साथ लगे हुए हैं और यह माना जाता रहा है कि वहां समुद्र से नम हवाओं का असर तापमान को एक सीमा से अधिक जाने नहीं देगा। इस बार इन राज्यों में तामपान 44 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, जो निश्चित ही सामान्य नहीं है।

हालिया दौर में समुद्र के बढ़े तापमान को हीट डोम के लिए एक स्वीकृत तथ्य की तरह स्वीकार किया जा रहा है। जमीन और समुद्र के बीच हवाओं के प्रवाह का एक सघन रिश्ता है। इससे न सिर्फ बारिश संभव होता है, इससे चलने हवाएं जमीन के पर्यावरण को सीधे प्रभावित करती हैं। लेकिन, यहां जमीन पर होने वाली गतिविधियां समुद्र को किस हद तक प्रभावित कर रही हैं, उसे संकट समय रेखांकित न करने से सारा जोर समुद्र के हिस्से में चला जाता है।

इस समय दुनिया भर के पर्यावरणविदों ने पिछले एक साल के तापमान के रिकार्ड के आधार पर इस तथ्य को रेखांकित किया है कि विश्व तापमान का औसत अब तक की 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी से ऊपर जा रहा है। मसलन, भारत में ही उपरोक्त औसत तापमान के संदर्भ में यह इसका लगभग आधा से थोड़ा ही नीचे है। लेकिन, गर्मी की कुल अवधि में तेज बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। इसी हफ्ते में जुलाई की बारिश के बावजूद दिल्ली का महसूस करने वाला तापमान 52 से 53 डिग्री तक पहुंच रहा था। गर्मी और उमस का असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था।

आमतौर पर यूरोप और अमेरीका को पर्यावरण पर सबसे अधिक असर डालने वाला माना जाता है। पूंजीवादी विकास ने पिछले 200 सालों में पूरी धरती का ताममान बढ़ा दिया। लेकिन, यदि हम इसकी थोड़ा और करीब से अध्ययन करें, तब सबसे अधिक असर को 1970 के दशक से रेखांकित किया जा सकता है। यही वह दौर है जब मध्य एशिया में तेल के भंडार का बड़े पैमाने पर दोहन शुरू होता है। यूरोप और अमेरिका में ऑटोमोबाईल क्षेत्र में एक विस्फोट का उभार होता है और यह तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाता है। यही वह समय है जब पूरी दुनिया में अमेरिकी मॉडल की खेती प्रभावी तौर पर प्रयोग में आ जाती है।

भूजल दोहन से लेकर एक रेखीय साम्राज्यवादी जैविक मॉडल पूरी दुनिया की जैव विविधता को संकट की ओर लेकर चला जाता है। ऐसा नहीं था कि वे इसके पर्यावरण के असर को नहीं जान रहे थे। उन्होंने पर्यावरण के संतुलन को बनाये रखने का बोझ भी अफ्रीका और दक्षिणी एशियाई देशों पर डाल दिया। भारत में इसका सीधा परिणाम 1990 के दशक से बढ़ते अभ्यरण्यों में दिखाई देता है।

भारत में कच्चे माल का दोहन और अभ्यरण्यों के विस्तार ने पूरे मध्य भारत में जिस हिंसा को पैदा किया उसमें निश्चित ही राज्य की नीति और उसके द्वारा सुरक्षा बल प्रयोग मुख्य पक्ष रहा है। लेकिन, सबसे बुरी स्थिति अफ्रीका की रही। वहां नई खेती पर्यावरण की मार से तबाह होने पर अकाल को पैदा करना शुरू किया। चारागाहों पर कब्जा और जंगली क्षेत्रों पर नियंत्रण का सीधा परिणाम एथिनिक समुदायों के बीच न खत्म होने वाले कबायली युद्धों में बदल गया। मध्य एशिया अमेरिका और यूरोप की लूट और युद्ध का अब तक शिकार बना हुआ है।

इस मामले में चीन और कोरिया ने अलग रुख अपनाया। खासकर, चीन ने 1980 के बाद जिस पूंजीवाद के रास्ते पर बर्बर तरीके से आगे बढ़ा उसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ा। औद्योगिक तौर पर तेजी से विकसित होने की दिशा में उसने विश्व के कुल प्रदूषण में उसकी हिस्सेदारी 13 प्रतिशत हो गई। इसने समुद्री हवाओं के पैटर्न पर असर डाला जिसका सीधा असर प्रशांत महासागर पर देखा जाने लगा। खुद चीन के भीतर बारिश का औसत तेजी से कम हुआ। भारत ग्लोबल साउथ के साथ खड़े होकर विश्व पर्यावरण पर अमेरिका और यूरोप द्वारा किये गये नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग पर अड़ा हुआ है। लेकिन, पिछले एक दशक में यूरोप और अमेरिका के देशों में धरती के बढ़ते तापमान का असर दिखने लगा है। इंगलैंड से लेकर अमेरिका और कनाडा तक बढ़ते ताममान में झुलसते दिख रहे हैं।

पर्यावरण पर असर डालने में निश्चत ही पूंजीवादी साम्राज्यवाद ने एक निर्णायक भूमिका निभाई है। यह उत्पादन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति का बड़े पैमाने पर दोहन का मुख्य ध्येय मुनाफा है। यह दोहन मुनाफे की कमी की स्थिति में विध्वंसकारी होने लगता है। यह न सिर्फ प्रकृति को बर्बाद करता है, यह लोगों को बेरोजगारी की ओर ठेलते हुए भुखमरी की ओर ले जाता है। भारत द्वारा ग्लोबल साउथ के साथ खड़े होकर मुआवजों की मांग करना जरूर अच्छा लग सकता है। लेकिन, भारत के अंदर जिस तरह की विकास की नीतियां अपनाई गई हैं उससे भारत का पर्यावरण जानलेवा हद तक बदल रहा है।

यूनेस्को ने हाल ही में अपने एक रिपोर्ट में चेतावनी दिया कि विकास की जिस धारा में हम चल रहे हैं उससे तो 2050 तक खेती योग्य जमीन का 90 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। भारत में भी इसी तरह की चेतावनी सामने आ रही है। आईआईटी, गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने हाल ही में यह बताया है कि उत्तर भारत में 450 क्यूबिक किमी भूजल 2002-2021 के बीच नष्ट हो गया। बारिश की कमी और भूजल के दोहन के बीच का फर्क 6 से 12 प्रतिशत का है।

पिछले 70 सालों में जून-सितम्बर के बीच होने वाली बारिश में 8.5 प्रतिशत की गिरावट हुई है जबकि .3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। ऐसी स्थिति में आने वाला समय भूजल के लिए भयावह संकट पैदा कर देगा। खासकर, खेती और पीने के पानी का संकट पूरे भारतीय समाज को एक विस्फोटक अवस्था में ले जाकर खड़ा कर देगा। हम इसी साल हुए दिल्ली में पानी का संकट और उससे पैदा हुई मारामारी और लूट को एक सबक की तरह देखना जरूरी है।

पर्यावरण का संकट एक दूरगामी परिणामों के तौर पर नहीं, अब सीधे असर के साथ सामने आ रहा है। इस संदर्भ में ‘डाउन टू अर्थ’ के डिजिटल प्रकाशन में 11 जुलाई, 2024 को अक्षित संगोम्ला की रिपोर्ट उल्लेखित करना उपयुक्त होगा। उन्होंने इस साल की जुलाई में हुई अब तक की बारिश का मानचित्र पेश किया है। उन्होंने दिखाया कि दिल्ली के दक्षिणी हिस्सों में, जिस ओर पेड़ और जंगल ज्यादा हैं वहां बारिश अधिक हुई है। जहां भवनों का निर्माण सघन है, वहां बारिश कम है। ऐसा ही आंकड़ा गर्मी के संदर्भ में भी थी।

इस साल की गर्मी का वितरण भी उपरोक्त कारकों के साथ देखा गया। निश्चित ही दूरगामी असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन, गर्म हवाओं से बनने वाले गर्त और मानसूनी हवाओं का दबाव भारी बारिश और तबाही के मुख्य कारण बन रहे हैं और अचानक हो रही बारिश तबाही का भयावह मंजर पैदा कर रही है। हमें दूरगामी असर डालने वाले पक्ष के साथ-साथ स्थानीय पक्ष पर काम करने की जरूरत है।

(अंजनी कुमार लेखक और स्वतंत्र पत्रकार हैं)