“दुनिया ने तजुरबात-ओ-हवादिस की शक्ल में, जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं।”

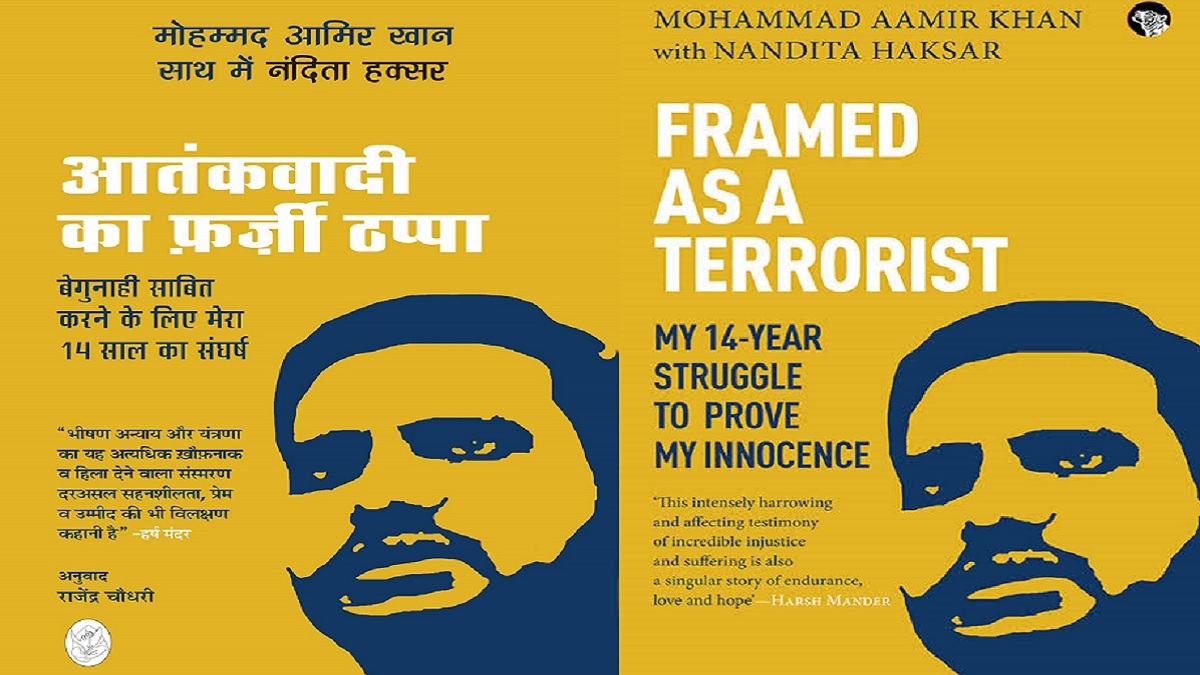

‘आतंकवादी का फ़र्ज़ी ठप्पा’ : बेगुनाही साबित करने के लिए मेरा 14 साल का संघर्ष’ पढ़ कर साहिर लुधियानवी का यह कहन याद आ जाता है। यह एक ऐसे इन्सान की आप-बीती है जिसे बेगुनाह होने के बावजूद आतंकवादी करार दे दिया गया, और जब वह क़ैद से रिहा हुआ, तो अपने सम्पूर्ण जीवन का लगभग आधा हिस्सा वह जेल की सलाख़ों के पीछे बिता चुका था-भरी जवानी जेल में ही बीती थी। 1977 में जन्मे मोहम्मद आमिर ख़ान 1998 से ले कर 2012 तक तिहाड़ समेत कई जेलों में क़ैद रहे और इस में तन्हा क़ैद का भी एक लम्बा अरसा शामिल रहा। किताब में आमिर की ज़िन्दगी के अच्छे-बुरे-खट्टे-मीठे-कड़वे और बेहद दर्दनाक, हर तरह के तजुरबात-ओ-हवादिस (हादिसों) का बयान है।

2016 में यह आप-बीती पहली बार अंग्रेज़ी में ‘फ्रेम्ड ऐज़ अ टेररिस्ट : माइ 14-इअर स्ट्रगल टु प्रूव माइ इनअसेंस’ के शीर्षक से छपी। मानव अधिकार अधिवक्ता, कार्यकर्ता, शिक्षक एवं लेखिका नंदिता हक्सर के साथ लिखी गई इस पुस्तक का अनुवाद मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और बांग्ला में तो छपा लेकिन हिन्दी में अब, 2024 में छपा है (जब कि आम तौर पर देखने में आता है कि अनुवाद पहले तो अंग्रेज़ी से हिन्दी में और फिर अन्य भाषाओं में होते हैं)। इस हिन्दी अनुवाद के लिए महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के अर्थशास्त्र विभाग के भूतपूर्व प्रोफ़ेसर राजेन्द्र चौधरी मुबारकबाद के हक़दार हैं।

यह किताब इस अर्थ में महत्वपूर्ण लगती है कि इस में ख़ुफ़िया एजेंसियों की कार्यप्रणाली, पुलिस की हिरासत में होने वाले अत्याचार, कोर्ट-कचहरी की सुनवाइयों, वकीलों की दलीलों और चूकों, जेल भुगत रहे इन्सानों के परिवारों पर गुज़रने वाली मुसीबतों और सलाख़ों के पीछे की ज़िन्दगी का एक सजीव चित्रण है। किताब की एक ख़ूबी यह भी है कि आमिर के जीवन का यह विवरण एक पृष्ठभूमि के साथ आता है जिस में नंदिता हक्सर पुरानी दिल्ली के उस इलाक़े को उसके इतिहास की रौशनी में पेश करती हैं, जिसमें आमिर पला-बढ़ा था। साथ ही वे क़ानून के पसमंज़र और उसके व्यापक राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ को भी हमारे सामने रखती हैं। इस सब से हमें मदद मिलती है कि हम आमिर और उन जैसे अन्य बेगुनाहों की यातना और संघर्ष को राजनैतिक-न्यायिक व्यवस्था के मुख़्तलिफ़, बृहद आयामों की रौशनी में समझ पाएं और इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर पाएं।

पुस्तक के प्रारम्भ में ‘आवाज़ से मिली आवाज़ें’ खण्ड के तहत किताब के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने वालों में मनीषा सेठी की यह टिप्पणी राजनैतिक-न्यायिक व्यवस्था के सन्दर्भ में किताब से मिलने वाले सबक़ का सार है- “आमिर के ख़िलाफ़ कुल मिला कर 19 मामले लगाए गये थे और कोई सबूत न होने की वजह से एक-एक कर के वह उन सभी से बरी हो गये जिससे यह साफ़ हो जाता है कि किस तरह से आतंकवाद से लड़ने के नाम पर निर्दोषों को फंसाया जाता है…. हमें यह याद रखना चाहिए कि आमिर के मामले किसी विशेष आतंकी क़ानून के तहत नहीं, बल्कि सामान्य आई.पी.सी. के तहत चलाए गए थे। लेकिन फिर भी, महज़ ‘आतंकवाद’ का ज़रा सा ठप्पा ही ज़मानत पाने की आप की सम्भावनाओं को ख़त्म कर सकता है, ख़ास कर यदि आप मुस्लिम हैं।”

पुस्तक के शीर्षक से लग सकता है कि यह आमिर पर आतंकवादी होने के फ़र्ज़ी, झूठे ठप्पे और उससे ख़ुद को मुक्त करवाने के उनके न्यायिक संघर्ष भर की कहानी होगी। लेकिन किताब की ख़ूबी यही है कि यह इससे भी अधिक कुछ है-इसमें हमारी मुलाक़ात आमिर की मुकम्मल शख़्सियत से, अनुवाद छपने तक के उन के जीवन के हालात और जज़्बात से होती है।

आठ अध्यायों की इस पुस्तक के पहले दो अध्याय (‘दिल्ली-6 में पला-बढ़ा’ और ‘एक अनाड़ी जासूस’) आमिर के बचपन और लड़कपन का वृत्तांत हैं जिनमें हमें वह एक मासूम, भोले, आज्ञाकारी लड़के की सूरत में दिखाई पड़ते हैं-आमिर का जीवन पुरानी दिल्ली के निवासी मुस्लिम समुदाय के किसी भी सामान्य परिवार में पलते-बढ़ते बच्चे वाला ही मालूम पड़ता है। पुस्तक के इस भाग में सबसे ख़ूबसूरत वे हिस्से हैं जिनमें आमिर अपनी बड़ी बहनों के साथ बीते अपने बचपन और उनकी शादियों से सम्बद्ध यादें ताज़ा करते हैं और जिन शहरों में वे ब्याही गईं, वहां की यात्राओं के वृत्तांत देते हैं-विवाह के बाद एक बहन बैंगलोर में और दूसरी कराची में है। देश के उत्तर और दक्षिण का फ़र्क़ एक बच्चे की आंखों से देखना और महसूस करना हो तो आमिर की कौतूहल और अचरज भरी नज़रें उस के दर्शन करवाती हैं। लेकिन इस सब के साथ ही अल्पसंखयकों में मौजूद असुरक्षा का भाव भी नुमायां होता है, ख़ास तौर से 1984 की दिल्ली के साए से उपजा भाव।

1947 में मुल्क के बंटवारे और तभी अस्तित्व में आए पाकिस्तान का साया अगर किसी समुदाय पर सबसे अधिक पड़ा तो वह शायद मुस्लिम समुदाय है – अपनी बहन से मिलने कराची गए आमिर पर भी यह साया पड़ा। आमिर कहते हैं कि “मेरे लिए पाकिस्तान भी उतना ही विदेश था जितना कि जर्मनी सिवाय इस के कि वहां वही भाषा बोली जाती थी जो हम बोलते थे।” आतंकवादी होने के फ़र्ज़ी ठप्पे की पहली अनसुनी आहट बीसेक साल के मासूम लड़के तक तब पहुंची जब, नंदिता हक्सर के शब्दों में, “देशभक्ति के नाम पर आमिर को एक वाहक बनने के लिए मनाया गया था लेकिन उसे इस का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया”। ख़ुफ़िया विभाग के अधिकारी के रूप में अपना परिचय कराने वाले एक शख़्स ने आमिर को अपने देश के लिए कुछ करने का ज़िम्मा दिया और यहीं से वह उस भंवर में फंसे जिससे निकलने में उन्हें 14 साल लगे। नाकामयाब ‘अनाड़ी जासूस’ होने से ‘आतंकवादी’ का फ़र्ज़ी ठप्पा लगाए जाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगा।

किस तरह आमिर पर यह ठप्पा लगा और किन यातनाओं से जूझते हुए और किन तजुरबों के बीच से होते हुए वह एक के बाद एक केस में न्यायालय से बरी हुए, यह जानने के लिए तो किताब ही पढ़ी जानी चाहिए। आमिर की दास्तान के ज़रिए ही पुलिस अधिकारियों और मुलाज़िमों की कार्यप्रणाली, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति भेदभावपूर्ण नज़रिया, दिल्ली की तिहाड़ और ग़ाज़ियाबाद की डासना जैसी जेलों की आब-ओ-हवा, क़ैदियों के हालात और परस्पर मेल-जोल के अलावा न्यायिक व्यवस्था के पेच-ओ-ख़म के बारे में हम बहुत कुछ जान पाते हैं।

बहरहाल, कुछ बातें और हैं, जिनकी ओर ध्यान दिलाना ज़रूरी है। एक तो यह, कि सलाख़ों के पीछे भी आमिर को कई अच्छे इन्सान मिले जिनके ख़ुलूस, मार्गदर्शन और मदद से वे अपनी ज़िन्दगी में नए आयाम जोड़ पाए-जैसे कि जेल में रहते हुए दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखना, पुस्तकालय का प्रयोग करना, कारावास के दौरान महात्मा गांधी पर निबन्ध लिखना जिसे ‘कारागार बन्दी जीवन’ पत्रिका में ही स्थान नहीं मिला बल्कि जिसके लिए आमिर को निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। कुछ गवाह भी ऐसे रहे जिन्होंने आमिर के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देने से इनकार किया और इस अमल पर लगातार डटे रहे। पुस्तक के वे अंश सबसे हृदयविदारक और दिल को छूने वाले हैं, जिन में आमिर अपने अम्मी-अब्बू और आलिया के बारे में बात करते हैं-अब्बू, जो मृत्यु-शैया पर भी बस यही कहते हैं कि ‘बेटा, मैं तुम्हारी तारीख़ पर नहीं आ सका’; अम्मी, जो अपने शौहर के गुज़र जाने के बाद भी लगातार बिगड़ती सेहत के बावजूद बेटे की रिहाई की तमाम कोशिशें करती रहीं; और आलिया, जिन्होंने आमिर की बेगुनाही पर उतना ही ऐतबार रखा जितना आमिर के अम्मी-अब्बू ने और जिन्होंने 14 साल इंतज़ार किया आमिर से विवाह के लिए।

यह एक ऐसे शख़्स के संघर्ष की दास्तान है जो तमाम ज़्यादतियों और नाइन्साफ़ियों को झेलने के बावजूद अपने दिल में किसी तरह की कड़वाहट को दाख़िल नहीं होने देता।

इस किताब को पढ़ने पर साहिर लुधियानवी की पंक्तियों के अलावा हॉलोकास्ट सरवाइवर विक्टर फ़्रैक्ल की यह बात ज़ेहन में आती है -“इन्सान से सब कुछ छीना जा सकता है लेकिन इन्सान को हासिल एक आख़िरी आज़ादी है जिसे छीना नहीं जा सकता – किन्हीं भी परिस्थितियों में स्वयं के रवैये और आचार-व्यवहार को ख़ुद के लिए तय करना।”

साथ ही, महान रूसी साहित्यकार दोस्ताएस्की द्वारा अपने भाई को पत्र में लिखी गई कुछ पंक्तियां भी याद आती हैं। अप्रैल 1849 में गिरफ़्तार हुए इस महान लेखक को उसी साल दिसम्बर में मौत की सज़ा हुई थी लेकिन ऐन उस वक़्त जब उन्हें मौत के घाट उतारा जाना था, रूस के ज़ार का मुआफ़ी का फ़रमान जारी हुआ था। उसके बाद दोस्ताएस्की को 4 साल साइबेरियन लेबर कैम्प की सज़ा हुई, जिसके बाद एक सैनिक के तौर पर भी उन्हें काम करना था। तमाम प्रतिकूल हालात के बावजूद दोस्ताएस्की ने अपने भाई को ख़त में लिखा : “मैं निराश नहीं हूं, न ही मैंने हौसला छोड़ा है। जीवन हर जगह है, वह हमारे ख़ुद के भीतर है, बाहर नहीं। मेरे पहलू में लोग होंगे, और लोगों के बीच इन्सान बने रहना और हमेशा, सभी हालात में, वही बने रहना, निराश न होना और हौसला न छोड़ना-यही तो जीवन है, यही तो जीवन का काम है। मैंने इस बात को जान लिया है। यह विचार मेरे रोम-रोम में प्रवेश कर चुका है…. प्रेम करने वाला, कष्ट झेलने वाला, दयालु और याद रखने वाला दिल और ख़ून और मांस तो मुझमें अब भी है…. आशा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है…. आख़िरकार, आज ही मैं मौत के दरवाज़े पर खड़ा था, मौत के ख़याल के साथ मैं पौना घण्टा रहा, मैंने आख़िरी पल का सामना किया-और अब मैं फिर से ज़िन्दा हूं! ….. जीवन एक उपहार है, जीवन ख़ुशी है…. अब, बदले जीवन में मैं एक नए रूप में पुनर्जीवित हो रहा हूं। क़सम खाता हूं कि मैं आशा का दामन नहीं छोड़ूंगा और अपने दिल और आत्मा को पवित्रता के साथ बचा कर रखूंगा। मैं पहले से बेहतर के लिए पुनर्जन्म लूंगा – यही मेरी सम्पूर्ण आशा, यही मेरा सम्पूर्ण ढाढ़स है।”

आमिर की दास्तान के बाद उन्हीं का लिखा ‘ज़िन्दगी के सिरों को फिर से थामने की कवायद’ पढ़ने पर पाठक समझ पाएगा कि आमिर की 2012 के बाद के जीवन की ख़्वाहिश कमोबेश वही है जो दोस्ताएस्की के उद्गारों में प्रतिबिम्बित होती है। यह बहुत बड़ी बात है कि आमिर अपने तमाम निहायत कड़वे और दर्दनाक अनुभवों के बावजूद पुलिस समेत किसी के लिए भी द्वेष भाव नहीं रखते। रिहाई के बाद भी उन्हें थाने बुलाया जाता रहा है, जिसके चलते आलिया चिंतित और दुखी होती है। यह इस दुनिया से बाहर की बात लगती है कि पुलिस द्वारा उन पर किए गए रोंगटे खड़े कर देने वाले अत्याचार के बाद भी, आमिर आलिया को समझाते हैं कि पुलिस “दुश्मन थोड़े ही है। वे अपनी ड्यूटी कर संतुष्ट होना चाहते हैं। उनमें काफ़ी संख्या अच्छों की भी है, आख़िर हैं तो वे इन्सान ही!” कोई सच्चे-खरे दिल वाला, द्वेष-रहित, वस्तुनिष्ठ तार्किक सोच के साथ बने रहने वाला ही यह कह सकता है। दीगर यह, कि अपनी आठ वर्षीय बेटी अनुशा में भी आमिर सर्वधर्म समभाव पर आधारित मानवीय मूल्यों को पोषित कर रहे हैं हालांकि वे देश-समाज के मौजूदा हालात से चिंतित हैं। अनुशा के लिए उनका “लक्ष्य ऐसी शिक्षा देना भर है कि वह इन्सानियत को सबसे आगे रखे, उसके मन में सभी के लिए सम्मान, बराबरी और प्यार हो”।

पुस्तक में एक बड़ी त्रुटि खलती है। किताब के अन्त में ‘संदर्भ एवं टिप्पणियां’ का खण्ड है-न तो अध्यायों की मुख्य विषयवस्तु में और न ही इस खण्ड में, संदर्भ एवं टिप्पणी की संख्या दी गई है जब कि मूल अंग्रेज़ी संस्करण में ‘नोट्स’ प्रत्येक अध्याय के अंत में संख्या नम्बर समेत मौजूद हैं। हमारी सामाजिक-राजनैतिक-न्यायिक व्यवस्था पर कई सवाल उठाती यह किताब हमें बहुत से मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है।

(रमणीक मोहन अंग्रेज़ी के भूतपूर्व एसोशिएट प्रोफ़ेसर और अनुवादक हैं)