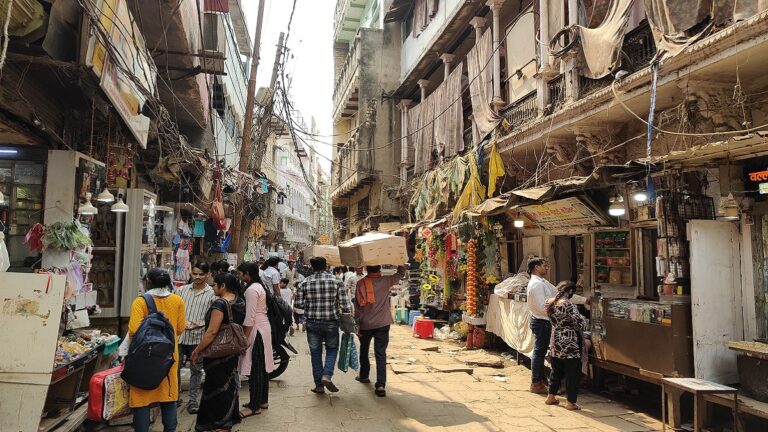

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के गंगापुर स्थित महाराज बलवंत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रो.मंजू मिश्रा (61 वर्ष) जिस घर में सुकून से रहने के लिए अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ख़र्च करती हैं, अब वह उसी घर में रहना नहीं चाहतीं। बनारस शहर में मंडुआडीह थाने के पीछे इनका घर है। कालेज में करीब आठ-दस घंटे गुजारने के बाद जब वो घर पहुंचती हैं और सोने की कोशिश करती हैं तो कांवड़ियों का डीजे उन्हें सोने नहीं देता।

प्रो.मंजू जिस इलाके में रहती हैं वह कांवड़ियों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। जब से सावन शुरू हुआ है तभी से कांवड़ियों का रेला लगा है। वो अपने डीजे पर इतनी तेज़ वॉल्यूम में गाना बजाते हैं कि कई बार तो वो सोचती हैं कि कालेज में ही रुक जातीं तो ज़्यादा अच्छा होता। पिछले कई दिनों से उनकी शांति छिन गई है।

गंगापुर पीजी कालेज में हिन्दी विभाग की अध्यक्ष प्रो.मंजू मिश्रा

प्रो.मंजू कहती हैं, “मैं किसी की धार्मिक आस्था पर चोट नहीं करना चाहती, लेकिन आमजन को जो दिक्कत और कठिनाइयां हैं वह गंभीर चिंता का विषय है। बोल बम का नारा संवेदनशील नारा है। जब यह नारा डीजे पर जोर-जोर से बजता है, उससे बीमार और बूढ़ों की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है।

मौजूदा समय में बहुत से स्टूडेंट्स की आर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। कांवड़ियों के चलते रास्ता रोके जाने से स्टूडेंट्स और आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडुआडीह थाने के पीछे मेरा निजी आवास है। सावन आने से पहले ही दिल धड़कने लगता है कि कैसे नौकरी करेंगे और कैसे सोएंगे? सीनियर सिटीजन की जिंदगी तो बहुत कठिन हो जाती है। एक तरफ कांवड़िए, दूसरी तरफ उनका डीजे, तीसरी तरफ जाम और पुलिस का डंडा। जीना हराम हो गया है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता की असुविधाओं का भान न हो।”

” दरअसल, कांवड़ियों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर अराजकता की स्थिति पैदा होती है वह अकल्पनीय होती है। शोर न केवल बच्चों के सीखने के तरीके को प्रभावित करता है, बल्कि यह उनके महसूस करने के तरीके को भी प्रभावित कर सकता है। शोरगुल वाले घरों में रहने वाले किशोर, जो शोरगुल वाली कक्षाओं में समय बिताते हैं, उन्हें आम तौर पर शोर अधिक परेशान करने वाला लगता है। यह सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि शोर से ध्यान भटकता है, बल्कि इसमें एक भावनात्मक पहलू भी है। बच्चे चिढ़ जाते हैं।”

इस तरह के अनुभव वाली, प्रो.मंजू मिश्रा अकेली नहीं हैं और भी बहुत से लोग हैं। बनारस की 43 वर्षीया सीमा कश्यप नेटवर्क कंपनी में काम करती हैं। वह शहर में घूम-घूमकर कर अपनी कंपनी का काम करती हैं। मंडुआडीह थाने के ठीक सामने सड़क पर इनका घर है। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले कांवड़ियों का यही रास्ता है। वह कहती हैं, “कांवड़ियों के डीजे के चलते पिछले दो-तीन हफ्तों से नींद हराम है।

वो जब अपनी गाड़ियों पर दस-पंद्रह स्पीकर बांधकर चलते हैं तो कलेजा धौंकनी की तरह चलने लगता है। हम मन ही मन कहते हैं कि भाई, सो लेने दो। क्यों श्राप ले रहे हो मुझे जगाकर। मैं तो इसी शोर की वजह से घर शिफ़्ट करने की सोच रही हूं। मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो भी सो नहीं पाते। कई बार शोर इतना होता है कि अच्छी भली नींद उड़ जाती है। यह समस्या सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं है, पूरे सूबे में है। अदालतों में दायर मामलों पर ग़ौर करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण के जो मामले दर्ज हैं वो देश के हर हिस्से से हैं।”

आस्था नहीं, सेहत से खिलवाड़

बनारस के गोसाईंपुर मोहांव के रहने वाले 36 वर्षीय संदीप सिंह एक केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। वह कहते हैं, “कांवड़ियों द्वारा डीजे बजाए जाने से उपजी समस्याएं बेहद गंभीर समस्या है। अराजकता फैल रही है। बुजुर्ग और बच्चे परेशान हैं। इस बार स्थिति कुछ ज्यादा ही चिंताजनक है। डीजे की धमक से कांवड़ मार्ग पर रहने वाले लोग परेशान हैं। लोगों की मुश्किलें सिर्फ शोर से नहीं, इनकी वजह से घंटों लगने वाले जाम से भी है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

पुलिस और प्रशासन के अफसर भी जानते हैं कि उच्च आवृत्ति के स्पीकर से मच रहा शोर सेहत के लिए खतरनाक है। सड़क पर बजने वाले डीजे की गूंज से आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक हिल रहे हैं। इसकी ध्वनि सीधे आने पर कान के परदे भी कंपन करने लगते हैं। यह तीव्र गति की ध्वनि कमजोर दिल के लोगों की जान पर भी बन रही है। उच्च आवृत्ति में डीजे बजाने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।”

संदीप कहते हैं, “कांवड़ लेकर आने-जाने वाले उत्साही युवा श्रद्धालु डीजे की तेज आवाज पर नाचते-झूमते और शोर मचाते जाते हैं। गंगा घाट पर गंदगी फैलाते हैं। लोग पूरी रात शोर-शराबे के चलते नींद भर सो नहीं पाते। डीजे की तेज धमक से बुजुर्गों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। डीजे की तेज धमक से बीमार, बुजुर्ग ही नहीं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की भी बेचैनी बढ़ जाती है। तमाम नागरिक इस समस्या को लेकर चिंतित हैं। यही स्थिति प्रतिमाओं के विसर्जन के समय भी नजर आती है।”

बीटीसी की पढ़ाई कर रहीं 23 वर्षीया गृहणी श्रीमती श्रेया जायसवाल का घर बनारस के महमूरगंज में फ्लाईओवर के नीचे है। वह कहती हैं, “बनारस आने वाले ज्यादातर कांवड़िये हमारे घर के सामने से होकर गुजरते हैं। इनके आने-जाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति उनके भयानक आवाज वाले डीजे से है। हमारे माता-पिता उच्च रक्तचाप की समस्या की जद में हैं।

जब से सावन शुरू हुआ है और कांवड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है, तब से हमारी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेरी दादी, मम्मी-पापा सभी परेशान हैं। डीजे बजता है तो हमारा मकान हिलने लगता है। हम जानते है कि यह सब वोटबैंक का खेल है और वो वोट लेने के लिए हमारी जिंदगी से खेल रही हैं।”

शोर के कानून को समझें

डीजे के शोर से प्रभावित लोगों के इन वक्तव्य को देककर लगता है कि ‘शोर’ की समस्या किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है। हाल के कुछ सालों में पूर्वांचल में डीजे का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। शादी-विवाह के अवसरों पर भी अब इसे बजाया जाने लगा है। डीजे (disk Jockey) का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए होता है जो डिस्को क्लब पार्टी में सॉन्ग गाता है अथवा बजाता है। आमतौर पर लोग इसका मतलब साउंड सिस्टम को समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीजे को लॉऊड (amplifi) करने के सिस्टम को हम साऊंड सिस्टम कहते हैं।

शोर के संदर्भ में क़ानून की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) 2000 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने चार अलग-अलग प्रकार के क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानदंड रखा है- औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत स्थान पर। शासन ने शोर के लिए जो मानक तय किया है वह औद्योगिक क्षेत्र के लिए 75 डेसिबल दिन के समय और रात में 70 डेसिबल है।

इसी तरह वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 65 डेसिबल दिन के समय और रात में 55 डेसिबल और आवासीय क्षेत्र के लिए 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में। साइलेंस ज़ोन के लिए 50 डेसिबल दिन में और 40 डेसिबल रात में। सुबह छह से रात 10 बजे तक और रात दस बजे से सुबह के छह बजे तक शोर पूरी तरह प्रतिबंधित है।

ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक़ हार्न्स के लिए 125 डेसिबल अधिकतम सीमा है। जबकि दो पहिया वाहनों के लिए 105 डेसिबल। क़ानूनन अगर इससे अधिक की तीव्रता पर लाइसेंस ज़ब्त हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के उल्लंघन पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में जबकि नियम हैं, क़ानून भी है फिर भी कांवड़ियों को शोर मचाने की अनुमति क्यों और किस लिए दी जा रही है? आखिर इसी वजह क्या है?

क्या वोट बैंक का खेल है?

कांवड़ियों के डीजे पर अंकुश नहीं लगाए जाने की मुख्य वजह राजनीतिक है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल में कहा है कि शिवभक्तों को डीजे बजाने से कोई नहीं रोक सकता है। राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रयागराज कुंभ की ही तरह सुखद और यादगार बनाने के लिए खास तैयारी की है। राज्य सरकार शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है।

कांवड़ियों के डीजे बजाने को लेकर सरकार की ओर से कोई रोक भी नहीं है। दूसरी ओर, राजस्थान सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए कई दिशा निर्देश जारी करते हुए इस दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने तय किया है कि अब सात फीट से अधिक ऊंचा कांवड़ लेकर राजस्थान में नहीं चल सकेंगे। इससे पहले बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नवरात्र पर देर रात लाउडस्पीकर और डीजे नहीं बजाने के कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार करते हुए बड़ा बयान दिया था।

एक तरफ जहां डीजे का विरोध हो रहा है, वहीं कुछ लोग इसे बजाए जाने के पक्ष में वकालत भी कर रहे हैं। बनारस की एक दलित बस्ती में रहने वाले रमेश ग्रेजुएट और पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। उनकी सब्जी की एक दुकान है। वह कहते हैं, “डीजे का संगीत लोगों को खुशी प्रदान करता है। यह ऐसी मशीन है जिसे बजाकर पार्टियों, क्लबों और अन्य कार्यक्रमों में माहौल बनाया जा सकता है।

डीजे सामाजिककरण करने में मदद कर सकता है। इससे पैसा कमाया जा सकता है। वैसे भी डीजेइंग कुछ लोगों के लिए एक जुनून है। डीजे बनने से उन्हें अपने जुनून का पालन करने और जीवन में जो वे प्यार करते हैं उसे करने का अवसर मिलता है। यह उन लोगों के लिए एक कैरियर हो सकता है जो संगीत के प्रति भावुक हैं, रचनात्मक होना पसंद करते हैं, और नए लोगों से मिलना और सामाजिककरण करना पसंद करते हैं।”

एक सीमेंट कंपनी में एरिया मैनेजर अनूप जायसवाल बनारस के आशापुर में रहते हैं। उनकी पोस्टिंग आजमगढ़ में है।

वह कंपनी के काम से लगातार पूर्वांचल के जिलों में घूमते रहते हैं। वह कहते हैं, “सभी रूटों पर कांवड़ियों की भीड़ ज्यादा है। पिछले पंद्रह दिनों से हमारा जीना हराम हो गया है। दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। एक कार चलाते हैं। कई बार दिमागी तौर पर हमें बहुत दिक्कत होती है। दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। रास्ते में कांवड़िये जब डीजे बजाते हुए मिलते हैं तो हमारी कार का दरवाजा झनझनाने लगता है। इतना ही नहीं, कुत्ते-बिल्ली तक कांपने लगते हैं। दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार जानवरों की मौत हो जाती है। ऐसे में जो लोग बीमार होते हैं, उनकी हालत क्या होती होगी? “

सेहत के लिए कितना खतरनाक

वाराणसी के जाने-माने हृदयरोग विशेषज्ञ डा.राममूर्ति सिंह कहते हैं, “पर्यावरण संबंधी शोर, खासतौर पर सड़क यातायात का शोर, लेकिन विमान का शोर भी, वायु प्रदूषण के बाद स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह पर्यावरणीय कारकों में से एक है। इन सबके बीच कांवड़ियों के डीजे के शोर से क्रोनिक तनाव बढ़ता है और नींद में खलल पड़ता है और रक्तचाप बढ़ता है।

शोर और शोर से होने वाली परेशानी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अवसाद और चिंता से जुड़ी हुई है , और शोर के संपर्क में आने से मधुमेह का जोखिम भी बढ़ जाता है। हेडफ़ोन, मोटरसाइकिल और यहां तक कि लीफ़ब्लोअर के ज़रिए संगीत जैसे स्रोतों से होने वाला तेज़ शोर समय के साथ सुनने की क्षमता में कमी और टिनिटस का कारण बन सकता है।”

डा.सिंह कहते हैं, “अवांछित या परेशान करने वाली आवाज़ों के रूप में परिभाषित, बढ़ते ट्रैफ़िक और भीड़-भाड़ वाले स्कूलों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण, शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर भी हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। यह विशेष रूप से निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए सच है, जो पर्यावरणीय शोर के उच्च स्तर के संपर्क में आते हैं। यदि आप लगातार ध्वनि से उत्तेजित महसूस करते हैं, तो इससे तनाव से संबंधित कोर्टिसोल प्रतिक्रिया बढ़ सकती है, और समय के साथ बचपन से वयस्कता तक शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।”

भीड़-भाड़ वाले शहर बनारस में बहुत से लोग ध्वनि प्रदूषण को लेकर ज्यादा संवेदनशील नहीं हैं। बनारस के फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डा.एसके अग्रवाल कहते हैं, “हर इंसान को चालीस साल की उम्र पार करते-करते एक बार ऑडियोमेट्री करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां कानों पर सीधा असर पड़ता है तो सालाना जांच कराते रहना चाहिए।

तेज़ आवाज़ का असर बहुत हद तक वैसा ही है जैसा सिगरेट का। जिस तरह सिगरेट पीने वाला सिर्फ़ अपने ही फेफड़ों को नुक़सान नहीं पहुंचाता अपने आस-पास खड़े लोगों को भी बीमार करता है, ध्वनि प्रदूषण भी काफ़ी हद तक वैसा ही है। तेज़ आवाज़ में गाना सुनने वाले या ‘शोर’ करने वाले ना सिर्फ़ ख़ुद को बीमार करते हैं बल्कि जो भी इस शोर की पहुंच में आता है वो भी प्रभावित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़, बहुत शोर में रहने वालों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसका असर व्यवहार, स्कूल की एक्टिविटी, कार्यस्थल पर, घर पर हर जगह पड़ता है।”

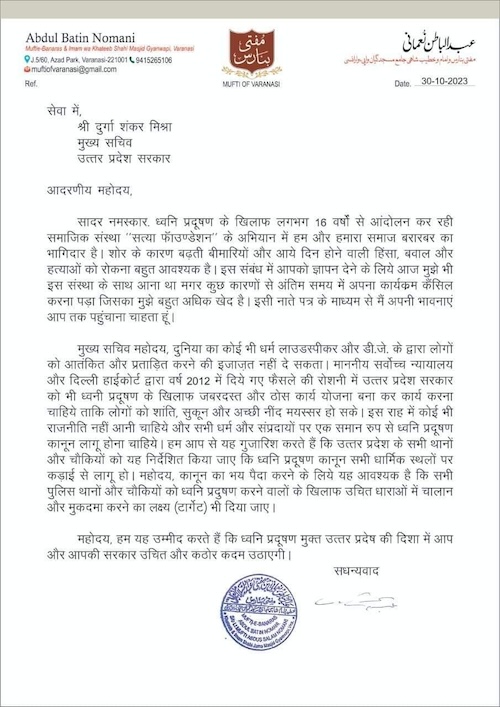

इस बीच बनारस के मुफ्ती-ए-शहर अब्दुल बातिन नोमानी ने यूपी के मुख्य सचिव को एक लंबा-चौड़ा पत्र लिखकर मस्जिदों के अलावा सभी धार्मिक आयोजनों पर डीजे अथवा लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने की मांग उठाई है।

वह कहते हैं, “भीषण ट्रैफिक के चलते बनारस शहर में पहले से ही बहुत ज्यादा शोर-शराबा है। ऐसे में शोर वाले यंत्रों को बचाने पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। यह प्रतिबंध आम जनता के सेहत और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाले चिंताजनक दुष्प्रभावों को रोकने में मददगार साबित होगा।”

क्या कहता है कानून

सवाल यह है कि क्या धार्मिक आयोजनों के समय डीजे अथवा लाउडस्पीकर बजाया जा सकता है? अगर जगराता से आसपास रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं, तो क्या कानूनी कदम उठाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार के तहत ध्वनि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार भी आता है। साथ ही किसी को जबरन भजन या गाना या धार्मिक उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

अगर देर रात तक लाउडस्पीकर या डीजे बजाने से किसी की नींद खराब होती है या मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तो यह उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। साथ ही रात में लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर रोक लगाने की मांग कर सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा कहते हैं, “फोरम प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड साउंड पॉल्यूशन बनाम भारत सरकार मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि लाउडस्पीकर या डीजे का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि जब लाउडस्पीकर और डीजे नहीं थे, तब मानव सभ्यता विकसित हुई और लोगों ने अलग अलग धर्म अपनाया। उसी जमाने में महान धार्मिक ग्रंथ भी लिखे गए थे। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी धर्म किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं करता है।”

“इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि जो व्यक्ति गीता का उपदेश नहीं सुनना चाहता है, तो उसको यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिए। इसके अलावा कुरान में कहा गया है कि ‘लकुम दीनाकुम वालिया दीन’ यानी तुम्हारा मजहब व विश्वास तुम्हारा है और मेरा मजहब व विश्वास मेरा है।

सभी अपने धर्म में खुश रहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी लाउडस्पीकर या डीजे के जरिए किसी दूसरे को अपने धर्म के उपदेश या प्रवचन या भजन या अजान को सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा समेत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तेज लाउडस्पीकर या डीजे बजाना भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 268 के तहत पब्लिक न्यूसेंस है।

अगर आम लोगों को इनसे दिक्कत होती है, तो कानून कार्रवाई की का सकती है। इसके लिए आईपीसी की धारा 290 और 291 में जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया है।”

संजीव यह भी कहते हैं, “अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तेज लाउडस्पीकर और डीजे बजाकर पब्लिक न्यूसेंस पैदा करता है, तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। ऐसी शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी मामले की जांच करता है और अगर उसको लगता है कि लाउडस्पीकर या डीजे बजाने से पब्लिक न्यूसेंस पैदा होता है, तो वो उसको हटाने का आदेश दे सकता है।

सीआरपीसी की धारा 133 मजिस्ट्रेट को ऐसा आदेश देने का शक्ति देती है। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।”

शोर मचाने वाले बेलगाम

बनारस में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कई सालों से मुहिम चला रहे एक्टिविस्ट चेतन उपाध्याय कहते हैं,

“इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमारे यहां सिविल ऑफ़ेन्स को लेकर जागरुकता बेहद कम है। यह उसी का एक विस्तार है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। आखिर यह जिम्मेदारी तो शासन और प्रशासन की है। आखिर इस पर कोई ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेता है। जब मस्जिदों पर लगने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगाई जा सकती है तो कांवड़ियों को मनमानी करने की छूट क्यों दी जा रही है? कुछ ही रोज पहले बिहार में कांवड़ियों का डीजे बिजली के हाईटेंशन तार से छू गया और नौ कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई।

इस तरह की ‘मुसीबत’ के आने पर ही कार्रवाई की जाती है। आज के समय में समाज, देश और लोग ध्वनि प्रदूषण को प्रदूषण मानते ही नहीं हैं। मसलन हमारे अपने घरों में ही टीवी और म्यूज़िक प्लेयर का इस्तेमाल, गाड़ियां, धार्मिक आयोजन और चुनाव प्रचार भी। इन सभी स्तरों पर ध्वनि प्रदूषण तो होता है लेकिन हमें समझ नहीं आता।”

चेतन के मुताबिक़ ऐसा नहीं है कि ध्वनि प्रदूषण के मामले में कोर्ट में शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकती, लेकिन किसी भी केस में आपको जुर्म तो साबित करना होगा। वह कहते हैं, “ध्वनि प्रदूषण के मामले में इस अपराध को साबित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। साधनों का अभाव है। अगर कोई व्यक्ति तेज़ हॉर्न बजाकर चला गया तो उसे साबित कैसे किया जाएगा। डेसिबल कैसे मापेंगे?

ऐसे में सुबूत के अभाव में ज़्यादातर मामलों में तो केस रजिस्टर होना ही चुनौती है और हो भी गया तो साबित करना अगली चुनौती। इस मामले में क़ानून और अपराध का प्रावधान तो बेशक है, लेकिन उसे ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए टूल्स नहीं हैं। आसान शब्दों में कहूं तो रेग्युलेटिंग बॉडी का अभाव है।”

“भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) ए और अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को बेहतर वातावरण और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। पीए जैकब बनाम कोट्टायम पुलिस अधीक्षक मामले में केरल हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संविधान में 19(1) ए के तहत दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी नागरिक को तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर और शोर करने वाले उपकरण बजाने की इजाज़त नहीं देता है। भारतीय संविधाने के अनुच्छेद 19 (1) जी में प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरह का व्यवसाय, काम-धंधा करने का अधिकार देता है लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं। कोई भी नागरिक ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता है जिससे समाज के लोगों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पर्यावरण संरक्षण संविधान के इस अनुच्छेद में इस तरह अंतर्निहित है।”

सत्ता की शह पर डीजे का शोर

बनारस के वरिष्ठ पत्रकार कुमार विजय कहते हैं, “मौलिक अधिकार के आधार पर कांवड़ियों के डीजे के शोर के खिलाफ कार्रवाई के लिए बेशक बहुत सारे प्रावधान और अनुच्छेद हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि क़ानूनी प्रक्रियाएं बेहद लंबी होती हैं और इस तरह के मामले निपटने में सालों का समय लग सकता है। दूसरी बात जब सरकार के मंत्री खुद कांवड़ियों को ऐसा करने के लिए उकसाते हैं तो शोर से बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। दरअसल, कांवड़ियों के डीजे बजाने का मामला धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा है। जब तक सत्ता में बैठे लोगों का प्रश्रय मिलता रहेगा, तब तक सड़कों पर शोर का खेल खत्म होने की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है।”

विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों का हवाला देते हुए पत्रकार कुमार विजय कहते हैं, ” जिस आवाज़ अथवा संगीत को सुनते हुए आप असहज महसूस ना करें वो कर्णप्रिय या संगीत की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर आप किसी आवाज़ से कानों में या सिर में तकलीफ़ महसूस करें या अहसज हो जाएं वो शोर है।

अगर आवाज़ का स्तर 70 डेसिबल से कम है तो इससे किसी भी सजीव को कोई नुक़सान नहीं है लेकिन अगर कोई 80 डेसिबल से अधिक की आवाज़ में आठ घंटे से अधिक समय तक रहता है तो ये ख़तरनाक हो सकता है। आम आदमी पूछ सकता है कि हम डेसिबल समझेंगे कैसे? बनारस स्मार्ट सिटी है और कई जगहों पर डेसिबल मीटर लगाए गए हैं। इस शहर में शोर को आसानी से मापा जा सकता है। मसलन, ट्रैफ़िक का शोर- 85 डेसिबल तक होता है। ध्वनि प्रदूषण एक मीठा ज़हर है। यह एयर पल्यूशन की ही कैटेगरी में आता है।”

डब्ल्यूएचओ कहता है कि आने वाले समय में क़रीब 1.1 बिलियन किशोर और युवाओं में ‘हीयरिंग लॉस’ का ख़तरा है और इसकी वजह पर्सनल ऑडियो डिवाइस है। इससे नींद प्रभावित होती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का ख़तरा बढ़ता है। यह अवसाद और डिमेंशिया का भी कारण बन सकता है। सुनाई देना बंद हो जाना, इसके सबसे बड़े ख़तरों में से एक है। दुनिया में क़रीब 36 करोड़ लोगों को सुनाई नहीं देता। जिसमें से 32 करोड़ बच्चे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इसका एक बड़ा कारण ध्वनि प्रदूषण है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ख़ुद मानता है कि ध्वनि प्रदूषण के ख़तरे पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि सेहत पर इसका तुरंत और दूरगामी दोनों असर होता है। यूरोपीय देशों में हालांकि अब इसे लेकर पहले के मुक़ाबले जागरुकता बढ़ी है लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अब भी इसके प्रति उतना सजग नहीं हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, “यूरोप में हर तीन में से एक शख़्स ट्रैफ़िक शोर से प्रभावित है। इसकी वजह से सेहत पर असर पड़ता है। जिससे काम प्रभावित होता है और किसी भी संस्थान के लिए यह नुक़सान की ही बात है अगर उनके कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन ना कर सकें। इसका असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि शहरी ध्वनि प्रदूषण एक “वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा” बनता जा रहा है, जिसके कारण यूरोपीय संघ में हर साल 12,000 असामयिक मौतें होती हैं।”

(विजय विनीत बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं।)