साम्राज्यवादी नीतियों की दुनिया में, हर कदम एक नए खेल का संकेत देता है, जिसमें ताकतवर राष्ट्र अपने स्वार्थों के लिए कूटनीतिक चालें चलते हैं।

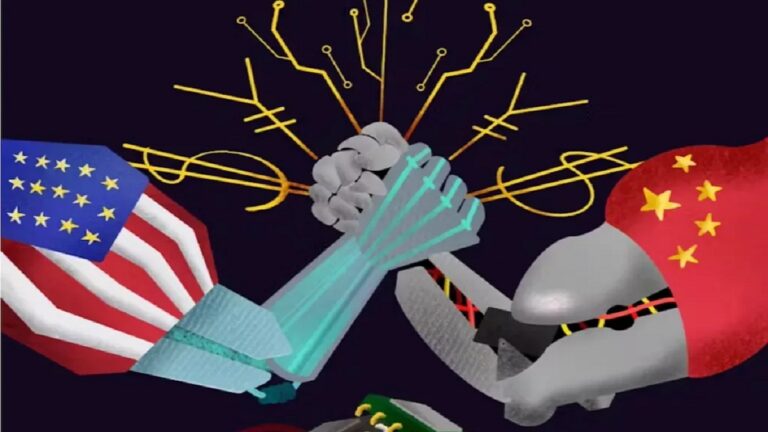

इस संदर्भ में, अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल और चीन के साथ उनके संभावित सौदे की चर्चाएं इसका बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

लेकिन इस पूरी कवायद को केवल व्यापारिक समझौतों के चश्मे से देखना सरलीकरण होगा। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन के गहरे मंसूबों का हिस्सा है, जहां असल संघर्ष श्रम और पूंजी के बीच है।

यह घटना न केवल दो महाशक्तियों के बीच सौदेबाजी की कहानी है, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और श्रमिकों की दशा पर पड़ने वाले असर का भी संकेत देती है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में चीन के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया है। उनके शपथ ग्रहण भाषण में चीन पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ, और उन्होंने 60% के बजाय केवल 10% शुल्क लगाने की घोषणा की।

इसके पीछे उन्होंने चीन से अमेरिका में फेंटानाइल की आपूर्ति को जिम्मेदार ठहराया। यह कदम केवल अमेरिकी नागरिकों के स्वास्थ्य का बहाना है, असल में यह वैश्विक व्यापार में प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास है।

हाल के वर्षों में, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध का नाटक काफी चर्चा में रहा। इसके बावजूद, 2023-24 में अमेरिका को चीन का निर्यात 4% बढ़ा। यह दर्शाता है कि व्यापारिक प्रतिबंधों और शुल्क लगाने की नीतियां अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहीं।

दूसरी ओर, अमेरिकी कंपनियों का चीन में निवेश 7% बढ़ गया, जो यह स्पष्ट करता है कि बड़े व्यावसायिक हित, राजनीतिक घोषणाओं पर भारी पड़ते हैं।

ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच बातचीत इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष एक नए समीकरण पर काम कर रहे हैं। टिकटॉक जैसे मुद्दों पर ट्रम्प का रुख बदलना इस बात का उदाहरण है कि वे अपनी शर्तों को मजबूत करने के लिए प्रतीकात्मक कार्रवाइयों का सहारा ले रहे हैं।

टिकटॉक के 170 मिलियन अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को देखते हुए, यह निर्णय केवल तकनीकी मामला नहीं है, इससे कहीं आगे है।

लेकिन इस कूटनीति का असली मुद्दा ताइवान है। चीन लंबे समय से ताइवान पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। शी जिनपिंग की प्राथमिकता ताइवान को एकीकृत करने की है, जबकि ट्रम्प का रुख इस मुद्दे पर व्यावसायिक नजरिए का है।

उन्होंने ताइवान की सैन्य सुरक्षा के लिए “सुरक्षा शुल्क” का सुझाव देकर यह स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर उनका भावनात्मक जुड़ाव नहीं है।

यदि अमेरिका और चीन किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो इसके प्रभाव केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़े बदलाव होंगे, जो अन्य देशों, विशेषकर भारत, के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं।

भारत, जो हाल के वर्षों में अमेरिकी तकनीकी निवेश और व्यापारिक संबंधों का लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, इस नए समीकरण से नुकसान झेल सकता है।

भारत ने 2023-24 में अमेरिकी बाजार में अपने वस्त्र निर्यात में 12% वृद्धि दर्ज की थी। लेकिन यदि अमेरिकी कंपनियां चीन के साथ अपने संबंध सुधारती हैं, तो यह प्रवृत्ति धीमी हो सकती है। उच्च तकनीकी निवेश, जो भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, अब चीनी बाजार की ओर मुड़ सकता है।

इतना ही नहीं, यह स्थिति भारत के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर भी नई समस्याएं खड़ी कर सकती है। अमेरिका और चीन के बीच यदि रिश्ते सुधरते हैं, तो भारत की पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठता कमजोर हो सकती है। यह स्थिति भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर हाशिये पर ला सकती है।

चीन, जिसे बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में देखा जाता है, वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसका लक्ष्य न केवल ताइवान पर नियंत्रण है, बल्कि दुनिया के उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों में अपना नेतृत्व स्थापित करना भी है।

चीन ने 1972 में शुरू हुई विदेशी निवेश नीति का लाभ उठाकर अपने उद्योगों को दुनिया की सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता में बदल दिया। 2024 तक, चीन का सकल घरेलू उत्पाद $18 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है।

इस संदर्भ में, यह समझना आवश्यक है कि अमेरिका और चीन के बीच यह संभावित समझौता वैश्विक स्तर पर असमानता को और बढ़ावा देगा। दोनों देशों की बड़ी कंपनियां इस समझौते का सबसे अधिक लाभ उठाएंगी, जबकि उनके श्रमिक वर्ग को नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

अमेरिका में, जहां पहले से ही बेरोजगारी दर 5% है, सस्ती चीनी वस्तुओं की आपूर्ति से स्थानीय उत्पादन और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। वहीं, चीन में श्रमिकों को उत्पादन दबाव और कम मजदूरी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा।

इतिहास गवाह है कि महाशक्तियों के बीच बनने वाले ऐसे समझौते हमेशा कमजोर वर्गों को और कमजोर करते हैं। भारत सहित अन्य विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों को मजबूत करें।

भारत को उन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित करनी होगी, जहां बाहरी प्रभाव अधिक है।

यह समझना जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं केवल व्यापार और राजनीति तक सीमित नहीं हैं। यह सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देती हैं।

श्रमिकों और छोटे व्यवसायों पर इसका प्रभाव व्यापक होता है। वे नीतियां, जो केवल बड़े व्यावसायिक हितों की सेवा करती हैं, आम लोगों के लिए नई चुनौतियां खड़ी करती हैं।

चीन और अमेरिका के बीच संभावित समझौते को नई आर्थिक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करेगा। हालांकि, यह केवल व्यापारिक आंकड़ों का खेल नहीं है।

यह समझौता वैश्विक श्रमिक वर्ग के लिए नई चुनौतियां लेकर आएगा। अमेरिकी और चीनी श्रमिकों के बीच कृत्रिम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे मजदूरी और काम करने की शर्तों में गिरावट होगी।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमेरिका और चीन के बीच सौदा, चाहे वह आर्थिक हो या भू-राजनीतिक, वैश्विक स्तर पर शोषण के नए साधन विकसित करेगा। अमेरिकी और चीनी पूंजीपतियों का यह मेल श्रमिक वर्ग के लिए केवल नई समस्याएं पैदा करेगा मसलन, बेरोजगारी, वेतन कटौती, और काम के घंटे बढ़ने जैसे मुद्दे।

भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और जटिल हो जाती है। अमेरिका-चीन समझौता भारत को केवल द्वितीयक भूमिका में धकेलने का काम करेगा। अमेरिका के निवेश में गिरावट और उच्च तकनीक हस्तांतरण की संभावना कम हो जाएगी, जिससे भारतीय उद्योगों और श्रमिकों पर दबाव बढ़ेगा।

लेकिन यह केवल भू-राजनीतिक कमजोरी का सवाल नहीं है। असल सवाल यह है कि भारत किस हद तक श्रमिक हितों को प्राथमिकता देता है और वैश्विक पूंजीवाद की सेवा करने से इनकार करता है।

यह स्पष्ट है कि ट्रम्प जैसे नेता विचारधारा के नहीं, बल्कि मुनाफे के गुलाम हैं। उनकी नीतियां किसी भी व्यापक परिवर्तन की दिशा में नहीं, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने की ओर ले जाती हैं।

चीन और अमेरिका के बीच यह नया खेल केवल साम्राज्यवादी गठबंधनों को नया रूप देगा, जो अंततः श्रमिक वर्ग के हितों के खिलाफ काम करेगा।

आर्थिक और कूटनीतिक संघर्षों के इस युग में, असली सवाल यह नहीं है कि कौन-सा देश जीतता है। असली सवाल यह है कि इन संघर्षों से श्रमिक वर्ग को कितना नुकसान होता है और कैसे पूंजीवादी शक्तियां अपने मुनाफे के लिए नए साधनों का विकास करती हैं। जब तक श्रमिक वर्ग इन चालों को समझकर संगठित नहीं होता, तब तक साम्राज्यवाद का यह खेल जारी रहेगा।

(मनोज अभिज्ञान स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)