“ प्रोफेसर आरिफ, आज शाम को ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हमारे कबीले के मेहमान जनाब रामशरण जोशी दिल्ली से आये हुए हैं।”, अली जाफ़र ज़ैदी अपने मोबाइल से दोस्तों को शाम के लिए मौखिक दावतनामा भेजते जा रहे थे। हर दफे यह कहना नहीं भूलते कि ‘हमारे कबीले’ से हैं। मैं ‘कबीले’ शब्द पर चकित था। साथ में पत्नी मधु भी थीं। हम तीनों एक भारतीय रेस्त्रां में लंच कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और ज़ैदी जी पूछ ही लिया,’ जनाब यह तो बताएं मैं आपके कबीले का कैसे हुआ? मैं इस अल्फ़ाज़ का मायना नहीं समझ सका।’ वे मुस्कराते हुए शांतिपूर्वक कहने लगे, “जोशी जी, हम सैय्यद हैं यानी मुसलमानों के ब्राह्मण। आप हिन्दुओं के सैय्यद हैं। तब हम दोनों एक ही कबीले के हुए ना?” इस व्याख्या पर हम तीनों ने ज़ोर का ठहाका लगाया और तंदूरी रोटी का कोर मुंह में रखा। वे फिर कहने लगे, “देखिए आप दोनों का रंग गोरा है….. और मेरा भी। यह भी तो कबीलेपन की पहचान है।” उन्होंने अपनी व्याख्या में अगला वाक्य जोड़ा। हालांकि ज़ैदी जी ने यह व्याख्या हंसी -मज़ाक में की थी, लेकिन इसे सुन कर मैं हैरान ज़रूर हुआ।

1947 में देश के विभाजन के बावज़ूद जातिगत चेतना, अस्मिता और संस्कारों की सरहदों के आर-पार सुविधापपूर्वक यात्रा जारी रहती है। मैं चार-पांच बार पाकिस्तान की पत्रकारीय यात्राएं कर चुका हूं। उन यात्राओं में भी मुझे जाति -चेतना का आभास हुआ था। पिछली सदी के नवें दशक में जब रणसिंघे प्रेमदासा श्रीलंका के राष्ट्रपति बने थे तब सुनने को मिला था कि राष्ट्रपति पिछड़ी जाति से हैं। क्या शासन सफलतापूर्वक चला सकेंगे? 1993 में राष्ट्रपति प्रेमदासा की हत्या हो गयी। श्रीलंका की यात्राओं में भी मेरा यह निजी अनुभव रहा है। वास्तव में, दक्षिण एशिया का अधिकांश समाज जाति –उपजाति के कैंसर से ग्रस्त है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने ‘ जाति विनाश ( annihilation of caste ) ‘ का नारा लगाया था। देश के सामने जाति-विनाश का फलसफा सामने रखा था। लेकिन 21वीं सदी में भी जाति -डायनासोर ज़िंदा है और ज़हरीली सांसें देश-विदेश में छोड़ रहा है। क्यों भूल जाते हैं कि पिछले साल ही अमेरिका के सिएटल में ‘आरक्षण’ का अभियान चला था। वहां भी पिछड़ी जाति के प्रवासी भारतीयों के साथ भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ें उठीं थीं।

ऐसा अनुभव मेरा भी है कि अमेरिका और कनाडा के हिन्दू मंदिरों में ऊंची जातियों का वर्चस्व रहता है। उन्हीं जातियों के पुजारी, प्रबंधक और अधिकांश भक्त रहते हैं। अस्पृश्यता न भी रहे, लेकिन मन -मस्तिष्क में ‘छद्म हेय’ की दृष्टि रहती है। तब इंग्लैंड अपवाद कैसे रह सकता है। इसी स्थल पर लिखते समय मुझे अपने गांव बसवा के ताज़ा अनुभव भी याद आ रहे हैं। मैंने अपने पूर्वजों के जीर्ण-शीर्ण घर को अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को बेच दिया। सोचा कि संपूर्ण राशि को हाई स्कूल को दान दे दी जाएगी। बच्चों के लिए एक नया कमरा बनवा दिया जाए।

चूंकि हमारा मोहल्ला विशुद्ध ब्राह्मणों और दूसरी ऊंची जातियों का है। इसलिए ऊंची जाति के बड़का लोग मीणा जनजाति के शिक्षित युवक को बसाने के लिए कतई तैयार नहीं थे। कई दिनों तक बहसें होती रहीं, पुलिस तक मामला पहुंचा। काफी हुज्जत के बाद उक्त युवक को अनमने मन से स्वीकार किया गया। तब एक बारगी फिर लगा, एक हिन्दुस्तान में कई हिन्दुस्तान और एक ही गांव में अनेक गांवों का बसेरा है। दूसरे अर्थों में, सात समंदर पार लंदन से गुमनाम बसवा तक जातीय श्रेष्ठता व वर्चस्वता की अदृश्य धारा हमारी उपचेतना में बहती रहती है! विकसित देश में कई दशक जीने के बावजूद जातीय चेतना से मुक्ति नहीं मिल सकी है। हम दोनों के लिए यह अनूठा अनुभव था।फिर बसवा के कड़वे अनुभव स्वाभाविक ही लगे हैं।

लंच समाप्ति के पश्चात् अली जाफ़र ज़ैदी हमें साथ लेकर अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी से मिलवाया। 1983 से ज़ैदी लंदन में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। फौज़ी तानाशाह ज़ियाउल हक़ की हुकूमत के दौरान उन्हें पाकिस्तान छोड़ने के लिए मज़बूर कर दिया गया था। उन्हें षड़यंत्र के तहत एक केस में फंसाया जा रहा था।

ज़ैदी 1967 में ज़ुल्फ़िकार भुट्टो द्वारा स्थापित पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संस्थापक सदस्य और पार्टी के मुखपत्र के पांच साल सम्पादक भी रह चुके हैं। लंदन में रहते हुए ज़ैदी ने 2005 में युद्ध विरोधी समाजवादी उम्मीदवार के रूप में संसद का चुनाव भी लड़ा था।अपनी ज़िंदगी के चालीस बरस इंग्लैंड के चरम पूंजीवादी परिवेश में व्यतीत करने के बाद भी ज़ैदी अपने रहन-सहन-व्यवहार और संगत की दृष्टि से प्रगतिशील हैं। समाजवाद में उनकी आस्था यथावत है।

सुबह फ्लीट से सबर्ब ट्रेन पकड़ कर हम दोनों वॉटरलू स्टेशन पहुंच गए थे। इसके बाद हमने वेम्बली के लिए भूमिगत ट्रेन ली। करीब आधा घंटे की यात्रा के बाद वेम्बली जा लगे। ज़ैदी जी पहले से ही स्टेशन के बाहर अपनी कार के साथ हमारा इंतज़ार कर रहे थे। इंग्लैंड का यह शहर ‘वेम्बली फुटबॉल स्टेडियम ‘ के लिए प्रसिद्ध है जिसका उद्घाटन 2007 में हुआ था। जिस रोज़ हम पहुंचे थे उसी दिन भी फुटबॉल मैच था। शहर में ज़बर्दस्त गहमागहमी थी। करीब 90 हज़ार दर्शक स्टेडियम में बैठ सकते हैं। इंग्लैंड में 1948 के ओलिंपिक खेलों का यह मुख्य स्थान था।

यह शहर बेहद साफ़-सुथरा है। लेकिन वेम्बली स्ट्रीट पर जायेंगे तब लगेगा हम अहमदाबाद के किसी बाज़ार से गुजर रहे हैं। अनेक शाकाहारी रेस्टोरेंट दिखाई देंगे जिनका नाम भी हिन्दू देवी-देवता पर होगा। साड़ियों में गुजराती महिलाएं मिल जाएंगी। मंदिर तो हैं ही। जहां साउथ हॉल ‘मिनी पंजाब’ है, वहीं यहां गुजराती जीवन की छाप नज़र आएगी। वैसे किसी भी रेस्त्रां में नरेंद्र मोदी या अमित शाह की तस्वीर दिखाई नहीं दी। और न ही मैंने किसी से बात करना ज़रूरी समझा। ज़ैदी जी ने बताया कि इस जगह गुजराती समाज के लोगों की संख्या काफी है। उनका इस क्षेत्र में प्रभाव है। गुजराती समाज लम्बे समय से बसा हुआ है। संगठित भी है। बेशक़, दूसरे समुदायों के लोग भी बसे हुए हैं, जिसमें शामिल हैं पाकिस्तानी आप्रवासी भी। लेकिन, प्रमुखता में है समृद्ध गुजराती डायस्पोरा।

बाहर जंगल -अंदर के लेखक अली ज़ाफ़र ज़ैदी भी बरसों से इसी इलाक़े में रहते आ रहे हैं। दो तल्ला मकान बड़ा -चौड़ा नहीं है। लेकिन, एक परिवार के लिए काफ़ी है। उनकी एक बेटी का भी मकान उनसे ही सटा हुआ है। ज़ैदी के साथ उनकी पत्नी के अलावा उनकी नातिन भी रहती है। बेहद रौशन ख्यालों की। उनके बेटे दूसरी कॉलोनी में रहते हैं। डॉक्टर हैं और नर्सिंग होम चलाते हैं। रोज़ सुबह नास्ते या लंच से पहले परिवार के लोग मोबाइल पर एक-दूसरे की ख़ैरियत ज़रूर जान लेते हैं। ज़ैदी -परिवार के लिए मज़हब सिर्फ़ ‘आइडेंटिटी’ तक ही सीमित है। घर में कोई ऐसा प्रतीक नहीं है जिससे मज़हबी -खूंटे की शिनाख़्त हावी दिखाई दे। होना भी ऐसा ही चाहिए।

विकसित देश और खुले समाज के परिवेश से ही बाशिंदे की पहचान होनी चाहिए। ऐसे भी परिवार मैंने देखे हैं जो दशकों से विकसित देशों के खुले समाजों में रह रहे हैं, मगर धार्मिक-मज़हबी खूंटे से बंधी मानसिकता में जकड़े हुए हैं। दलील दी जाती है ‘जड़ों से रिश्ता’ है। बेशक़ होना चाहिए। लेकिन, तार्किक आधुनिकता के साथ भी संगत रहनी चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में ज़ैदी साहब के यहां शाम-ए -मजलिस शुरू होती है। ज़ाहिर है, हिन्दुस्तानी रहे या पाकिस्तानी, दोनों के दिल-दिमागों में 1947 की त्रासदी का ‘कैथार्सिस’ रहता ही है। इसे लेकर कितनी ही फ़िल्में सरहद के इस पार -उस पार बन चुकी हैं। अब कुछ मंज़र बदला -बदला ज़रूर है दिखाई दे रहा है।

फिर भी हिन्दुस्तान व पाकिस्तान पर चर्चा चले और विभाजन के किरदारों पर बहस न छिड़े, यह कैसे मुमकिन है। हुआ यह कि उसी शाम ज़ैदी जी के आवास पर पाकि स्तान मूल के दस-बारह तरक़्क़ीपसंद बुद्धिजीवियों का जमावड़ा हो गया। मेनचेस्टर जैसे दूर-दराज़ शहर से भी लोग आ पहुंचे। ज़ैदी जहां वैचारिक दृष्टि से सक्रिय व जागरूक हैं, वहीं चुस्त मेहमाननवाज़ भी हैं। भारत के विभाजन और दोनों देशों के परस्पर रिश्तों को लेकर विचारों के शालीन टकराव भी उभरे। हिन्दुस्तानी या पाकिस्तानी उर्दू में ढाई -तीन घंटे चली बहस का निचोड़ कुछ इस तरह-से हैं।

अधिकांश बुद्धिजीवी ज़ैदी के इस बात से सहमत नहीं लगे कि गांधी और नेहरू कुछ साम्प्रदायिक-से थे। लोगों का यह दृढ़ मत था कि विभाजन के बावज़ूद दोनों ही साम्प्रदायिकता से लड़े। मुसलामानों की हिमायत में और हिन्दू साम्प्रदायिकता से टक्कर लेने के कारण कट्टर हिन्दू साम्प्रदायिक गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या ही कर डाली थी। प्रधानमंत्री का रोल निभाते हुए नेहरू ने बड़ी मुस्तैदी व सफलता के साथ धर्मनिरपेक्षता की रक्षा भी की। यह सही है कि उनकी आर्थिक नीतियां पूरी तरह से समाजवाद परस्त नहीं थीं। पूंजीवाद की तरफ झुकी हुई थीं। तमाम दिक्कतों के बावजूद, उन्होंने भारत में लोकतंत्र को मज़बूत किया था। ‘संविधान का शासन’ बरक़रार रखा।

पाकिस्तान में इसकी हमेशा कमी रही है। सामंतवाद,वढेरावाद मज़बूत हैं। भारत में नेहरू ने काफी हद तक भूमि सुधार किये, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कमी अभी तक खटकती है। ग्रामीण पाकिस्तान में आज भी वढेरा- हुकूमत बदस्तूर है। भुट्टो साहब पहले तरक़्क़ीपसंद प्रधानमंत्री और लैंड रिफॉर्म्स के हिमायती थे। बाद में वे भी बदल गये और चरम दक्षिणपंथी शक्तियों के हिमायती बन गए थे। मज़हबी ताक़तों के सामने झुक गए थे। फौज़ी तानाशाहों ने भी सामंती शक्तियों को ही मज़बूत किया। ज़ियाशाही के ज़माने में मज़हबी ताक़तों को खूब बढ़ावा मिला। तालिबान तत्व पनपने लगे और अफगानिस्तान में उन्हें एक्सपोर्ट किया जाने लगा।

पाकिस्तानी समाज में जातीय पहचानों को उभारा गया और जातीय विभाजन ( ethnic divide ) को राज्य-संरक्षण मिला। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत होने नहीं दिया गया।अमेरिका ने पाकिस्तान को एक प्रकार-से कॉलोनी की शक्ल में बना कर रखा।फौज़ी जनरल और नागरिक नेता, दोनों ही पेंटागन व व्हाइट हाउस में हाजरी लगाते हैं। भयानक तौर पर भ्रष्ट हैं। किसी ने एक ताज़ा किस्सा भी सुनाया। लंदन के एक कॉलेज में पाकिस्तानी विद्यार्थी से मुलाक़ात हुई थी। वह बता रहा था कि वह हॉस्टल में नहीं, एक अलग फ्लैट में रहता है। कराची से वह अपने साथ एक खानसामा भी लाया है जोकि उसके सभी काम करता है। उसने पूछने पर बताया कि उसके वालिद फ़ौज़ में ऊंचे अफसर हैं। तभी वह लंदन में इतना खर्चीला जीवन जी रहा है। ज़ाहिर है, लंदन में आम पाकिस्तानी या भारतीय छात्र के लिए ऐसा जीवन जीना ‘स्वप्नमात्र’ ही हो सकता है।

किसी ने यह भी कहा कि क़ायदे आज़म जिन्ना को जवाहरलाल नेहरू जैसा उत्तराधिकारी मिल जाता तो पाकिस्तान की सूरत कुछ अलहदा क़िस्म की होती। इस स्थल पर मुझे पाकिस्तान के मशहूर कथाकार इंतज़ार हुसैन के शब्द याद आ रहे हैं। हम दोनों दिल्ली में प्रसिद्ध आलोचक प्रो. शमीम हनफ़ी के यहां बैठे हुए थे। चर्चा चल पड़ी लोकतंत्र की। इंतज़ार साहब कहने लगे, ’जोशी जी, इस्लाम और आधुनिक लोकतंत्र में बैर है। दोनों में कभी सुलह नहीं होगी। पाकिस्तान में ऐसा ही चलता रहेगा। कभी फौजी तानाशाही का वर्दी में नंगा नाच होगा, कभी शहरी पोशाक में उनकी तानाशाही चलती रहेगी। असली जमूहरियत तो सिर्फ ख्वाब में ही रहेगी। इस लिहाज से आप लोग खुशकिस्मत हैं।’

मगर, इस नज़रिये में तब्दीली भी आई है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध मानवाधिकार एक्टिविस्ट आई.ए. रहमान ने लाहौर में कहा था कि गांधी जी की कुर्बानी के बावज़ूद ‘ भारत से फिरकापरस्ती का खात्मा नहीं हुआ है।’ आठवें दशक के अंत में हम लोग लाहौर के कॉफ़ी हाउस में चर्चा में डूबे हुए थे। ज़ैदी जी के यहां भी तक़रीबन सभी का कहना था कि अब इंडिया भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है। यह एक ख़तरनाक़ खेल है। ऐसे मौक़े पर पाकिस्तान की मशहूर कवयित्री मरहूम फहमीदा रियाज़ की नज़्म मुझे झकझोर रही है। जब वे बरसों पहले भारत में थीं। मोदी-निज़ाम भूत की कोख में भविष्य का सच बन कर पल रहा था, तब अक़्सर उनसे उनकी प्रसिद्ध नज़्म को सुनाने की गुज़ारिश की जाती थी। नज़्म है:

“तुम बिलकुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई, वो मूरखता वो घामड़-पन जिस में हम ने सदी गंवाई, अरे बधाई बहुत बधाई , प्रीत धर्म का नाच रहा है, क़ायम हिन्दू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन ताराज़ करोगे, कौन है हिन्दू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवा ज़ारी, बारम् -बार यही दोहराओगे, कैसा वीर महान था भारत, फिर तुम लोग पहुXच जाओगे परलोक,, हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्ठी-विट्ठी डालते रहना” ( संक्षिप्तीकरण के साथ) मौजूदा हुकूमत में यह नज़्म सच्चाई का लिबास पहने दिखाई दे रही है। इसके लिए ज़िम्मेदार वर्तमान ही नहीं, गुज़रा हुआ हमारा कल भी उतना ही है।

अनौपचारिक चर्चा में बैठे मेहमानों का दृढ़ मत था कि भारत में पाकिस्तान जैसे हालात पैदा न हों, इसकी कोशिश की जाना चाहिए। भारत को पाकिस्तान की शक़्ल से बचना होगा। कुछ का यह भी मानना था कि इंडिया में लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत मज़बूत हैं।वहां के लोग इंडिया का पटरी से उतरना आसानी से मंज़ूर नहीं करेंगे। वे शिद्द्त के साथ इसकी मुख़ालफ़त करेंगे। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को भी उखाड़ फेंका था। 1977 के इलेक्शन में वे खुद और उनकी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गयी थी। तब मोदी-निज़ाम हमेशा रहेगा, यह ज़रूरी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की फौज सेक्युलर और न्यूट्रल है। उसने सियासी वर्दी को नहीं पहना हुआ है। पाकिस्तानी फ़ौज़ तो सियासी वर्दी में सिर -से- पांव तक लिपटी हुई है।

ढाई -तीन घंटे चली गुफ़्तगू से वर्तमान सत्तारूढ़ कंज़र्वेटिव पार्टी की सम्भावी हार के आसार भी दिखाई दिए। ज़ैदी पहेली ही कह चुके थे कि अगले साल के अंत में होनेवाले आम चुनावों में लेबर पार्टी नये शासक दल के रूप में उभर सकती है। और यह आशंका सही होती दिखाई भी दे रही है। इसी महीने मई के प्रथम सप्ताह में हुए महापौर के चुनावों में लेबर पार्टी की भारी जीत हुई है; लंदन में पाकिस्तान मूल के लेबर पार्टी के सादिक खान तीसरी बार महापौर चुने गए हैं। महापौर के चुनावों में न ध्रुवीकरण की कुचेष्टाएँ की गईं और न ही चंडीगढ़ मेयर ‘चुनाव- ढकोसला ड्रामा’ का मंचन हुआ। इसे कहते हैं लोकतंत्र। लंदन की अंतिम बैठक में ऐसा ही एहसास हुआ।

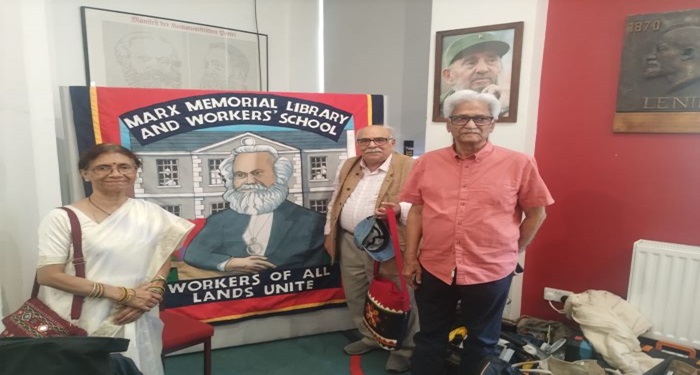

प्रो. मोहम्मद आरिफ़ (ब्रिटिश एफ्रो एशियाई पीपुल्स एकता मंच के सचिव), डॉ. ताहिर वास्ती (लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स), सक़लैन इमाम (निदेशक, बीबीसी उर्दू सर्विस), मज़हर तिर्मिज़ी (प्रगतिशील कवि-लेखक), तनवीर ज़मां (प्रगतिशील राजनैतिक एक्टिविस्ट) जैसी शख्सीयतें इस अनौपचारिक बहस-मुबाहिसा में शिरकत कर रही थीं। और बेहद लज़ीज़ कबाब के साथ मेहमाननवाज़ी की थी ज़ैदी साहब और उनकी बेगम ने। वक़्त कभी ठरता है भला! रात के दस कबके बज गए, पता ही नहीं चला।

(रामशरण जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)