अभी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 पर सिमट जाने के बाद सत्ताधारी दल में जबरदस्त बेचैनी है। हरियाणा में जीत जाने का अपना महत्व है तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव जीतने की अपनी चुनौती है।

लोकसभा के चुनाव परिणाम ने स्थाई बहुमत का भ्रम तोड़ दिया। इस भ्रम के टूटने के बाद सत्ताधारी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक बोझ बढ़ गया है।

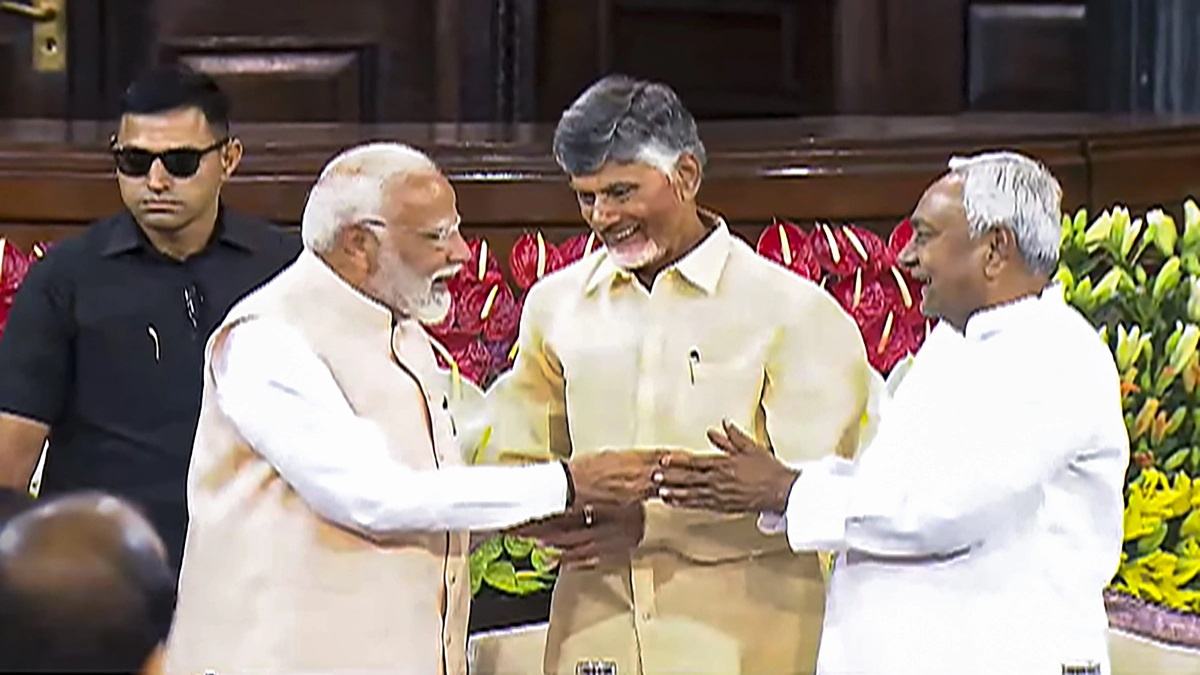

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और जनता दल यूनाइटेड के बल पर इस बोझ को संभालना कितना कठिन है, कुछ भी कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अपनी राजनीति और राजनीति की चुनौती है।

अपने बल पर ‘स्थाई बहुमत’ की जुगाड़ प्रक्रिया पर फिर से ध्यान देना होगा। जाहिर है कि नये सिरे से राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को ‘एकता’ की बड़ी चिंता हो गई है। ‘बटेंगे तो कटेंगे’ यह एक अर्थ में निरर्थक जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है।

‘उदार बुद्धिजीवियों’ की जमात लगी हुई है इस जुमले को सांस्कृतिक-राजनीतिक पवित्रता प्रदान करने में। सामान्य राजनीतिक परिदृश्य असामान्य हो गया है, जबकि परिदृश्य का असल अदृश्य हुआ है। चिंता है तो बस वोट बंटने की है।

साफ-साफ क्यों नहीं कहा गया है कि चिंता वोट के बंटने की है। साफ-साफ तो कभी कुछ नहीं कहा जाता है, यही राजनीति है। साफ-साफ न कहना राजनीति है, तो साफ-साफ समझ लेना नागरिकों की लोकतांत्रिक चेतना है। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलना क्या नागरिक के लिए कोई खतरा है!

एकता की जरूरत सिर्फ वोट हासिल करना नहीं हो सकता है। किसी एक राजनीतिक दल को किसी भी आधार पर वोट हासिल हो जाना ‘एकता’ का लक्षण नहीं हो सकता है।

कांग्रेस या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का वोट निकलकर भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की तरफ आने को क्या ‘बंटने-कटने’ का नतीजा कहा जा सकता है? गुमराह करने के अलावा और कोई मकसद नहीं है।

यह कहना गलत होगा कि कॉरपोरेट-जगत के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सांठ-गांठ बन गई है। आज की स्थिति में कोई राजनीतिक दल कॉरपोरेट-जगत के खिलाफ न है, न उनमें कॉरपोरेट-जगत के खिलाफ होने की ही कोई आकांक्षा है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के ही नहीं इंडिया अलायंस के अधिकतर घटक दलों की भी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के घटक दलों में कोई मतभेद नहीं है। यहां तक कि ‘अडानी-अंबानी’ की बात करनेवाले राहुल गांधी भी कॉरपोरेट-जगत के खिलाफ नहीं हैं।

राहुल गांधी मुख्यतः क्रोनी कैपिटलिज्म और विकास के नाम पर मित्र-निभाव के कुत्सित इरादों के खिलाफ बोलते हैं। व्यापारिक एकाधिकार और राजनीतिक रूप से एक-छत्र राज के खिलाफ बोलते हैं। सत्ता-समर्थित व्यापारिक मामले में एकाधिकार और राजनीतिक मामले में सर्वसत्तावाद के खिलाफ बोलते हैं।

राहुल गांधी इन परिस्थितियों के कारण लगातार बढ़ रही विषमताओं और समाज-आर्थिक अन्याय के बढ़ते दायरे के खिलाफ बोलते हैं। ‘दस नब्बे’ के मुहावरा में वे उत्पन्न हो चुके और उत्पन्न होनेवाले विनाशकारी असंतुलन के बारे के में बोलते और सावधान करते हैं।

वे ‘अडानी-अंबानी’ का उदाहरण देते हैं और इस फांस से निकलने की बात करते हैं। इंडिया अलायंस के घटक दल उनकी इस समन्वय नीति और समकारक इरादों का समर्थन करते हैं।

समन्वय के बिना ‘एकता’ की सभी आवाजें किसी-न-किसी रूप में अन्याय को जारी रखने की शक्ति की ही आवाज होती है। ध्यान रहे किसी के स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी के हित का उसके पक्ष में किया गया विलोपन समन्वय नहीं हो सकता है।

बड़ी मछली के पेट में छोटी मछली को पहुंचाने की कोशिश में समन्वय का कोई तत्व नहीं होता है; ‘मत्स्य न्याय’ किसी भी अर्थ में अन्याय से कम नहीं होता है।

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ‘मत्स्य न्याय’ को ही प्राकृतिक न्याय मानकर चलने की प्रवृत्ति साफ-साफ पहचानी जा सकती है। ‘मत्स्य न्याय’ का विवेक हिंदुत्व की राजनीति का मूल परिचालक विवेक है।

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की सांस्कृतिक चेतना और संस्कृति की समझ (Cultural Competence) हो या दक्षिण-पंथ के किसी भी रूप की राजनीति की समझ हो, डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक चयन, प्रजनन क्षमता और क्रमिक-विकास को तो नहीं मानती है, लेकिन योग्यतम के जीने के हक को सर्वोपरि मानती है।

‘योग्यतम की उत्तरजीविता’ न्याय की किसी भी अवधारणा के अनुसार स्वीकार किये जाने लायक नहीं होती है। वैसे भी ‘योग्यतम’ प्रजाति से संबंधित है व्यक्ति से नहीं। प्रसंगवश उच्च-जाति और कुल-शील के होने को कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से जाति से नहीं ‘प्रजाति’ से जोड़ने की जुगत में भिड़े रहते हैं।

मूल बात यह है कि दक्षिण-पंथ की राजनीति का न्याय-बोध ही न्याय की बुनियादी अवधारणाओं के विपरीत है। इसलिए इस राजनीति को न तो सही अर्थ में सामाजिक न्याय की बात समझ में आती है और न आर्थिक न्याय की जरूरत ही समझ में आती है।

कॉरपोरेट न्याय की दृष्टि से भी ‘मत्स्य न्याय’ स्वीकार किये जाने लायक नहीं होता है। फिर कहें, राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का न्याय-बोध न सैद्धांतिक रूप से और न व्यवहारिक रूप से न्याय की किसी भी स्वीकार्य स्वरूप से मेल नहीं खाता है।

मुश्किल यह है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के ‘संस्कार संपन्न’ समर्पित स्वयं-सेवक और भारतीय जनता पार्टी के उत्तेजित कार्यकर्ता अपने वैचारिक-कूप से बाहर झांकने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। वैचारिक-कूप का गहरा संबंध सत्ता-नीति की रणनीतिक मतांधता से होता है।

ऐसी सत्ता-नीति को किसी भी अर्थ में शासन के माध्यम से सामाजिक और नागरिक न्याय को सुनिश्चित किये जाने के विश्वास का आधार कभी नहीं बनाया जा सकता है; नारा भले ही सब के साथ का क्यों न हो। ऐसी सत्ता-नीति अंततः फासीवाद के रूप में ही भलीभांति समझी और परिभाषित की जाती है।

हिंदुत्व के एजेंडा के लिए ‘हिंदू एकता’ चाहिए। ‘हिंदू एकता’ हिंदू-मुसलमान तनाव पर ही टिकता है। एकता हवा में नहीं होती है। मनुष्य की एकता के अलावा एकता की हर कोशिश मनुष्यता को सब से बुरे अर्थ में बांटने के अपराध के अलावा और कुछ नहीं होती है।

विविधता के प्रति सम्मान के बिना एकता की बात धूर्तता ही होती है। विविधताओं को विषमताओं के नैतिक आधार के रूप में ग्रहण करना बहुत गंभीर अर्थ में सब तरह से भटकानेवाला ही होता है।

नागरिक एकता के अलावा राष्ट्रीय एकता का कोई आधार नहीं हो सकता है। यहां यह भी कहना जरूरी है कि नागरिक एकता भी मनुष्य की एकता के पक्ष में रहकर ही सार्थक हो सकती है।

यहां थोड़ा-सा इतिहास में झांककर देख लेना होगा। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ का गठन तो 1925 में किया गया था। प्रथम विश्व-युद्ध 1914 से 1918 के बाद का काल-खंड है। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 26 दिसम्बर 1925 को कानपुर में हो गया। इस बीच आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की गतिविधि भी उल्लेखनीय प्रगति पर थी।

आजादी के आंदोलन के किसी भी परिप्रेक्ष्य और प्रारूप से राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ जान-बूझकर अलग थी। स्वयं-सेवक सवाल करते थे, बार-बार सवाल करते थे।

उन्हें घुमा-फिराकर समझा दिया जाता था। जिस का स्व-परिभाषित अर्थ देश की आजादी के लिए जारी आंदोलन को षड़यंत्र साबित करता था।

प्रथम की समाप्ति के बाद से 1925 तक पूरी दुनिया में राजनीतिक उथल-पुथल मचा हुआ था। हिटलर का भी वह स्वरूप सामने नहीं आया था जिस से हिटलर को दुनिया ने ‘हिटलर’ माना। वह ‘हिटलर’ चला गया, अपना दांत और नाखून, अपनी सांगठनिक कुमतियों और अपने कुत्सित इरादों को दुनिया के हवाले कर गया।

दुनिया को सावधान होना चाहिए कि दुनिया के इधर-उधर सर्वत्र मनुष्य विरोधी सक्रियता जारी है, माहौल अधिक खतरनाक ढंग से खराब हो रहा है।

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के विपरीत ही नहीं विरुद्ध राजनीतिक समझवाली थी। कांग्रेस की विचारधारा में वाम-पंथ और दक्षिण-पंथ दोनों के कुछ-कुछ वैचारिक तत्वों के लिए भी जगह थी।

एक संगठित दल के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी आजादी के आंदोलन में शरीक थी। व्यापक अर्थ में देखा जाये तो असहमति का संबंध भी संबंध ही होता है।

एक संगठित दल के रूप में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ ने आजादी के आंदोलन से अपने को दूर रखा। हिंदुत्व की राजनीति आंदोलन से दूर थी, लेकिन वह राजनीतिक मांग से अपने को दूर नहीं रख पा रही थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसम्बर 1906 को पहले ही हो चुकी थी।

मुस्लिम लीग और हिंदुत्व की राजनीतिक मांग भिन्न नहीं थी, बल्कि आश्चर्यजनक ढंग से एक जैसी होती थी, भले ही एक दूसरे के विरुद्ध हों। समाजवादी विचारधारा के साथ पहले कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में नेताओं की ‘आत्मीयता’ अलग से विकसित थी।

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि आजादी के आंदोलन से यही तीन तरह की राजनीतिक विचारधारा विकसित होती है। सब को साथ लेकर चलनेवाली मिश्रित विचारधारा की पार्टी कांग्रेस थी। वैचारिक लचीलापन और सुदृढ़ नेतृत्व इस की ताकत थी।

वैचारिक लचीलापन की व्याख्या ढुलमुलेपन के रूप में भी की जा सकती है, हालांकि वह लचीलापन ही था वास्तविक अर्थ में ढुलमुलापन नहीं था।

सहिष्णुता, सहमिलानी स्वभाव, सह-अस्तित्व की भावना, वैचारिक विविधताओं, अवस्थानों का समानांतर एवं सामंजस्यपूर्ण विवेक और गंगा-जमुनी संस्कृति के प्रति सम्मान कांग्रेस की मूल प्रतिबद्धता थी और अहिंसा राजनीतिक गतिविधि का मूल आधार था।

महात्मा गांधी के राजनीतिक व्यवहार का विकास वैश्विक परिस्थिति में हुआ था। उस समय की वैश्विक परिस्थिति आंतरिक हिंसा और बाहरी युद्ध से अस्त-व्यस्त थी। वैश्विक परिस्थिति का जितना ज्ञान और अनुभव कांग्रेस के पास था, उतना अन्य राजनीतिक दल के नेताओं के पास नहीं था।

घुमा-फिराकर यह कि उस समय की वैश्विक परिस्थिति में कांग्रेस ब्रिटिश अनुकूलता की राजनीति के साथ थी। उसे स्वतंत्र भारत की बननेवाली वैश्विक स्थिति की भी चिंता थी। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की चिंता धारा इस ऐतिहासिक दायित्व-बोध से बहुत दूर थी।

वैश्विक और घरेलू स्थिति जैसी भी हो एकता का आधार मनुष्यता और समानता ही हो सकती है। वोट की राजनीति और स्थाई बहुमत के जुगाड़ के लिए एकता को आवाज देना शोषण की अंतहीन पुकार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। मनुष्य की एकता, नागरिक की एकता शोषण के विरुद्ध हो तभी शुभ है।

अगड़ा-पिछड़ा का सवाल हो या हिंदू-मुसलमान का सवाल हो इन में एक दूसरे के बीच तनाव और विवाद बढ़ाकर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। हिंदू-मुसलमान और अगड़ा-पिछड़ा पर बात तो की ही जानी चाहिए लेकिन समन्वय और समाधान के लिए तनाव और शोषण के लिए बिल्कुल ही नहीं।

हत्यारे के चाकू चलाने और डॉक्टर की शल्य क्रिया, चाकू चलाने में फर्क तो होता ही है न! इस फर्क को ओझल करने के लिए ‘बुद्धिमान लोगों’ की तरफ से दीर्घकालिक प्रयास तो होता ही रहा है, आज यह प्रयास कुछ अधिक तेज जरूर है।

उम्मीद की जा सकती है कि तय कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जायेंगे। परिणाम के पीछे की कहानियां भी देर-सबेर सामने आ जायेंगी।

जीत का जश्न और ‘हार की समीक्षा’ भी होती रहेगी। जीत-हार में नागरिक समाज की जितनी दिलचस्पी दिखती है, उतनी संवेदनशील दिलचस्पी लोगों की बिगड़ती स्थिति को बेहतर बनाये जाने में सत्ता की पहल देखने में आये तो लोकतंत्र में शुभ की उम्मीद की जा सकती है।

(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)