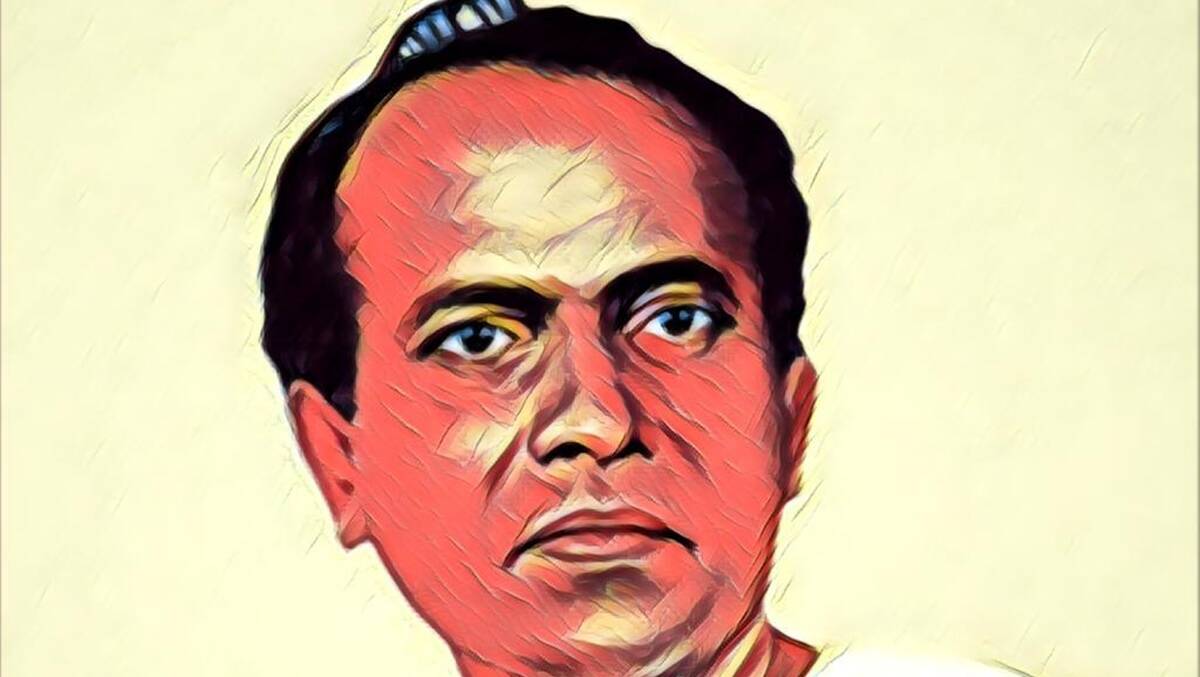

सन 2020 दलित इतिहास के समृद्ध पुरालेख के लिए याद किया जाएगा। यह साल भारत की शक्तिशाली आवाज रहे तुकाराम भाऊराव उर्फ अन्ना भाऊ साठे का शताब्दी वर्ष है। अपने तरह की एक साहित्यिक खोज अन्ना भाऊ जो दलित बस्ती के खुरदरी हिस्से से आए थे, 1 अगस्त, 1920 को मांगवाडा के अलग-थलग पड़ी घनी बस्ती में एक भूमिहीन परिवार में पैदा हुए थे। जो मांग जाति से ताल्लुक रखता था। यह स्थान महाराष्ट्र के सांगली के वातेगांव में स्थित है।

अन्ना भाऊ की जिंदगी आकर्षक होने के साथ ही बेहद प्रेरणादायक रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र के बहुत से दलितों की तरह ही अन्ना भाऊ भी अपने पिता के साथ पैदल चल कर 1930 के अंतिम दिनों में मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मुंबई आये। पहुंचने पर अछूत जाति की स्थिति ने उन्हें काम के दमनकारी माहौल में उतार दिया। और फिर वह कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले मजदूर वर्ग के आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। जहां गरीबी और उत्पीड़न पर बात होती थी। इसके असर में अन्ना भाऊ ने साहित्य के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। खासकर गीत, कविता, नाट्यगीत जिनमें शरीर जहालत, घर की यादें और काम में शोषण की बातें शामिल थीं।

अन्ना भाऊ की लेखनी ने सार्वभौम को विस्तार देने के साथ ही मानवीय अभिव्यक्ति को राजनीतिक रूप दे दिया। भाऊ भारत के उन आरंम्भिक लेखकों में से एक हैं जिन्होंने राजनीतिक साहित्य लिखने का साहस किया। इन उपन्यासों के पात्र बेहद कल्पनाशील और उदात्त हैं। वे गहरे और बात में माहिर हैं। वे वहां भौतिक हालात को बदलने के लिए थे। और वह समय आ गया था। इसका अर्थ यह नहीं था कि रोमांटिक उपन्यासों के फुर्सत चरित्रों जैसे लटके रहने वालों में से हों।

अन्ना भाऊ ने जो भी अनुभव किया उसे शब्दों में बयान किया। उनकी लेखनी अनुभवों से निकली। उनका पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास फकीरा डा. बाबा साहेब आम्बेडकर को समर्पित है। यह उपन्यास मांग समुदाय का एक मजबूत चित्रण करता है। ऐसे ही प्रयासों से अन्ना भाऊ ने अपने समुदाय की क्षमता को दुनिया को दिखाया जिसमें उसकी कुशलता, कठिन परिश्रम, जुझारूपन, कलात्मकता और गहरी धार्मिकता है।

मांग महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या में एक बड़े हिस्से का निर्माण करती है। ऐतिहासिक तौर पर मांग अक्सर न्याय के पक्ष में खड़े होने वाले रहे हैं। अन्ना भाऊ से पहले मांग समुदाय के एक और शख्स लाहूजी साल्वे फुले के शिक्षा आंदोलन में एक मुख्य नायक थे। यह उनकी ताकत और क्षमता थी जिससे फुले खुद और पत्नी सावित्री पर भी होने वाले शारीरिक हमलों का मुकाबला करने में सफल रहे। लाहूजी ने बहुत से दलित छात्रों को फुले के स्कूल में भेजा। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट और रिकार्ड में से पता चलता है कि फुले लाहूजी का कितना मान और सम्मान करते थे।

साहित्य को हथियार बनाना

1960 के दलित साहित्य के पुनर्जागरण के पहले ही अन्ना भाऊ ने उपन्यास लेखन, दलित लघु नाटक और मराठी साहित्य के दायरे में थियेटर आदि विधाओं की शुरुआत की। वस्तुतः अन्ना भाऊ भारत की सर्जनात्मक लेखने के पिता हैं जिन्होंने अपनी मजबूत कलाइयों और चमकदार सर्जनात्मक मष्तिष्क से ऊंच-नीच की व्यवस्था की हड्डियों को तोड़ दिया था। उनके बाद साहित्य में ऐसे लोग नहीं हुए जो उनकी पतवार थामते और इस विधा को आगे ले जाते।

प्रभावी जाति के लेखक अपनी रचनाओं को संस्कृत से जोड़ते हुए लिखे और जाने-माने चिंतक बने। जब दलित लेखक अन्ना भाऊ, बाबूराव बागुल, नामदेव ढसाल, राजा ढाले, जेवी पवार, दया पवार, वामन निम्बिकार, शरण कुमार लिंबाले और बहुत से इस राह पर चलने वाले लोगों को उनकी भाषा, भाव-भंगिमा के कारण दरकिनार किया गया। अन्ना भाऊ और दूसरे दलित पैंथर के लेखकों ने इसकी कोई परवाह नहीं की क्योंकि उनकी शैली अपने लोगों, भाषा और संस्कृति के प्रति प्रेम को दिखाती थी। उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए अपने भीतर की बहादुरी और आत्मविश्वास पर चलने वाले रास्ते को साफ किया और औसत दर्जे के मानकों वाले प्रभुत्वशालियों की संस्तुति की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी।

अपने राज्य के एक और महान नेता डॉ. आम्बेडकर के प्रभाव के तहत अन्ना भाऊ ने प्रसिद्ध गीत ‘जग बदल घलूनी घाव, संगुन गेले माला भीमराव’ यानी हथौड़ा उठाओ और दुनिया पर प्रहार करो भीमराव ने मुझसे यही कहा है’ लिखा।

अन्ना भाऊ बहुत कम समय तक ही काम कर पाये। क्योंकि उनकी मृत्यु महज 49 साल की उम्र में बॉम्बे में 18 जुलाई, 1969 को सरकार द्वारा आवंटित सिद्धार्थ नगर के मकान में हो गयी। उनके दुनिया छोड़ने तक 35 उपन्यास, 13 लघु कथा, 3 नाटक, एक काव्य संग्रह, 14 तमाशा लोक कला, एक यात्रा विवरण, 10 पाॅवदास तैयार हो चुके थे और 4 रचनाएं अधूरी रह गईं। उनके 7 उपन्यासों पर फिल्में बनीं। इसमें से एक पर राष्ट्रीय पुरस्कार और दो का राज्य सरकार का पुरस्कार हासिल हुआ।

इसके अलावा उन्होंने पत्रिका, अखबारों में खूब लिखा जिसमें कविता और अन्य विधाएं शामिल थीं। इन रचनाओं का अभी बाहर आना बाकी है। वह अपने दौर के शायद एकमात्र लेखक हैं जिन्होंने स्त्रीवादी उपन्यास लिखा जिसकी नायिका दलित महिला है। जैसे वैजंता जो तमाशा प्रस्तुतकर्ता हैं।

अन्ना भाऊ संभवतः एक ऐसे साहित्यिक लेखक हैं जिनकी मूर्तियां महाराष्ट्र के छोटे से लेकर बड़े सभी शहरों और राज्य से बाहर भी स्थापित हुई हैं। अन्ना भाऊ का सक्रिय 25 साल का साहित्यिक जीवन राजनीति से भरा हुआ था। वह संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के अगुआ लोगों में से थे।

अमर शेख और डिएन गांवकर के गरजनदार नोट्स के साथ अन्ना भाऊ की कविताओं ने उनके ‘लाल बावता कालापाठक’ की तर्ज पर महाराष्ट्र की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम किया। और जगहों की तरह महाराष्ट्र में भी यह शहरी उच्चवर्गीय ब्राम्हण थे जो खुद को महाराष्ट्र के संस्थापक की तरह पेश कर खुद की आत्मप्रशंसा करते थे।

अन्ना भाऊ की दोस्ती कुलीन फिल्मी चमक वालों से भी थी। बलराज साहनी जो प्रसिद्ध कलाकार थे, उनके अच्छे मित्र थे। उन्होंने 1948 में व्रोक्लाॅ में सोवियत यूनियन की वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल फाॅर पीस में हिस्सेदारी करने की दिशा में सहयोग का प्रस्ताव दिया था। लेकिन अन्ना भाऊ वहां नहीं जा सके क्योंकि सरकार ने उनको वीसा देने से मना कर दिया। अन्ना भाऊ की बहुमुखी प्रतिभा, साहस और कला के विभिन्न रूपों पर कमांड के चलते किसी और से नहीं बल्कि उनकी तुलना शेक्सपियर से की जाने लगी। जैसा कि अन्नाभाऊ और अंग्रेजी साहित्य के अगुआ स्कालर बीएन गायकवाड़ ने पूरी सफलतापूर्वक इस बात को स्थापित करते हैं।

1961 में अन्ना भाऊ ने “रूस की मेरी यात्रा” नाम से किसी दलित द्वारा लिखा गया पहला यात्रा विवरण पेश किया। उन्होंने कविताएं, नाट्यगीत, पटकथा, लघुकथा, नाटक, गीत और स्तंभ लेख लिखे। उनकी रचनाएं भारत, सोवियत और यूरोपीय भाषाओं में अनूदित हुईं। अन्ना भाऊ की रचनाओं का समग्र आना अभी बाकी है। और साथ ही, साहित्यकार, संगठनकर्ता और उनकी सृजनात्मकता की पहचान बाकी है जिससे उनकी भूमिका को महाराष्ट्र से बाहर और अंग्रेजी की दुनिया में भी जाना जा सके।

बहरहाल दलित समाज उनकी विशाल बौद्धिक क्षमता से परिचित रहा है और उन्हें इसकी मान्यता भी दी। 2 मार्च, 1958 को दादर, मुंबई में हुए पहले दलित साहित्य सम्मेलन में उद्घाटन भाषण के लिए उन्हें ही मंच पर बुलाया गया। अपने जोरदार भाषण में अन्ना भाऊ ने ललकारते हुए कहा था कि ‘धरती दलितों के हाथ पर टिकी हुई है’। दलितों के लिए यह भाषण स्मरणीय दस्तावेज है।

अन्ना भाऊ ने दलित हितों के उद्देश्य वाले साहित्य को सामर्थ्यवान बनाया। ‘‘एक दलित का जीवन झरने के शुद्ध जल जैसा है जो पहाड़ों से टपक कर आता है। इसे पास से देखो और फिर इसके बारे में लिखो।’’

(सूरज यंग्डे ‘कास्ट मैटर्स’ के लेखक हैं और दलित सवालों पर लिखते रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस लेख का हिंदी अनुवाद लेखक और एक्टिविस्ट अंजनी कुमार ने किया है।)