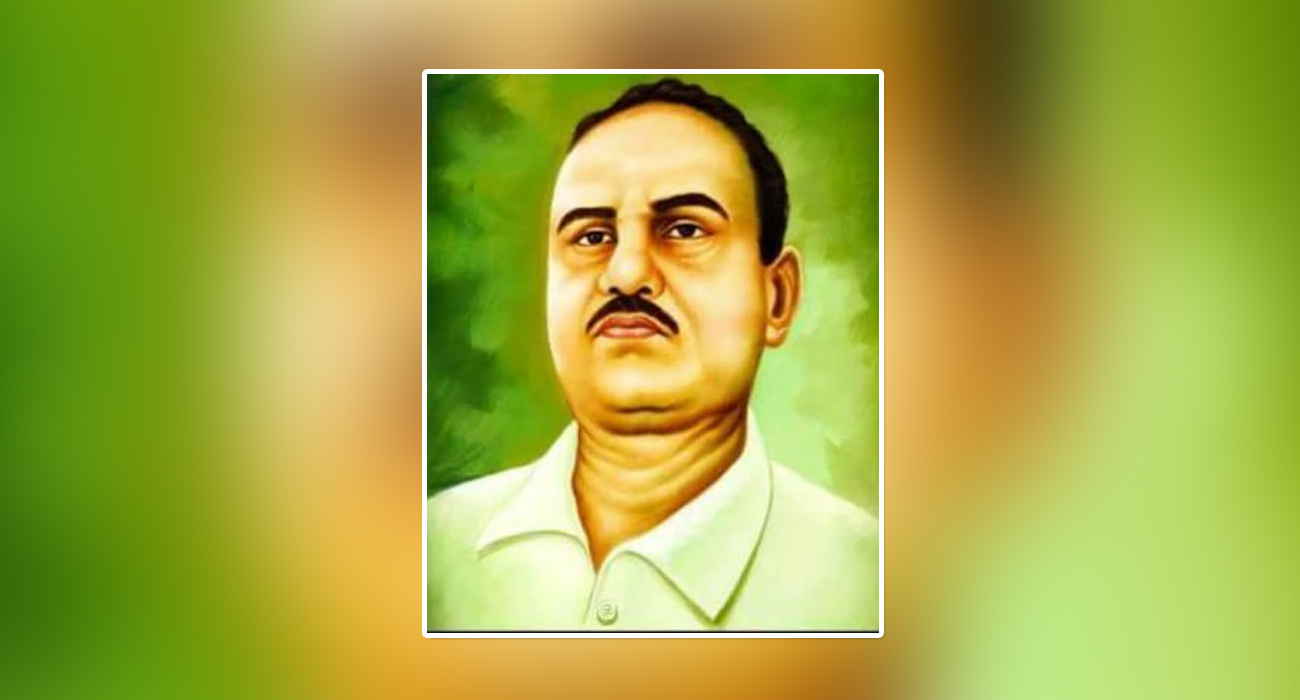

बाबू जगदेव प्रसाद जी का समय और समाज, दोनों जिन विडंबनाओं से गुजरे हैं और उन्होंने जिस वैचारिकी की नींव आजादी के बीस साल बाद ही रख दी, उनके निहितार्थ और प्रयोग के साधनों पर विमर्श किया जाना जरूरी है। उन निहितार्थों में यह शामिल है कि जातिवादी उत्पीड़न से आजादी कहां मिली ? जो जबरे शोषक हैं, अपराधी हैं, सत्ता उन्हीं के दरवाजे की रेहन है। उन निहितार्थों की मुक्तिकामी चेतना को समझे बिना कोई जगदेव प्रसाद के विचारों और सोच को जातिवादी मुलम्मे से ढंकना चाहेगा या कोई उन्हें केवल एक क्षेत्रीय या जातिवादी या अधिक से अधिक ओबीसी नेता के रूप में व्याख्यायित करना चाहेगा। यही भारतीय जातिवादी समाज के प्रभुवर्गों की स्वार्थी और शातिर चाल रही है, जिनसे हर प्रगतिशील और समतावादी विचार घायल किया जाता रहा है। ऐसे स्वार्थी चालों ने ही भारतीय वामपंथ को घायल या बदनाम किया है।

जगदेव बाबू बिहार के लेनिन कहे जाते हैं यानी लेनिन के दर्शन और विचार ही जगदेव बाबू के विचारों के केन्द्र में है। उससे इतर कोई दर्शन, उनकी वैचारिकी को स्थापित नहीं करने वाला। उस वैचारिकी में चाकरी नहीं, स्वामित्व की लड़ाई है। हक की लड़ाई है। मान-सम्मान की लड़ाई है। मानवीय समानता की लड़ाई है। वह धन, धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है, इस बात को रखते हुए आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों के प्रति सचेत हैं।

बाबू जगदेव प्रसाद राजनैतिक हलवाही को नकारते हैं। वह जिस सामंती राजनीति में दखल देते हैं, वहां निम्नवर्गीय राजनैतिक नेताओं को प्रभूवर्गों के लिए राजनैतिक जमीन ऊर्वरक करने में लगाया जाता रहा है। पोस्टर चिपकाने, नारे लगाने, झंड़े ढोने और छोटे-मोटे कार्यों के अलावा राजनीति की मुख्यधारा में दलित या ओबीसी को स्वीकारा नहीं जाता। यानी कि जैसे सामंतों का स्वामित्व रहे, हल-बैल रहे, आप हलवाही करें उसके खेत में। उसके लिए अन्न उगाएं। आपके हिस्से में बासी ही आनी है। बाबू जगदेव प्रसाद को यह स्वीकार नहीं। वह टटका (ताजा) चाहते हैं। वह कम पर समझौता नहीं चाहते। वह कहते हैं कि सौ में नब्बे हम हैं, तो नब्बे भाग हमारा होना चाहिए, राजनीति में भी और आर्थिक संपदा में भी।

बाबू जगदेव प्रसाद को जिस समय वर्दीधारी अपराधियों ने हमसे छीन लिया, वह जेपी आंदोलन का जमाना था, जो कमोबेश दक्षिणपंथी वैचारिकी के गर्भ से उपजा था। वह विनोबा के भू-दान की दान और दया की पृष्ठभूमि पर तैयार हुआ था। जगदेव बाबू की तरह धन, धरती और राजपाट में नब्बे भाग लेने का माद्दा वहां नहीं था। जेपी कुलीन सामंतों के सहचर थे। चहेते थे। यद्यपि उनका आंदोलन ऊपरी तौर पर जनान्दोलन जैसा दिखता था। जेपी आंदोलन ने बहुतों को भुलावे में रखा। वह परिवर्तनगामी दिखा मगर जो परिवर्तन बाबू जगदेव प्रसाद चाहते थे, उसको निगल लिया। आरएसएस के प्रति जेपी के मोह को जिन लोगों ने करीब से देखा होगा, उन्हें कोई गलतफहमी न होगी। यही भुलावे भारतीय राजनीति में बहुजनों को आखेट करते रहे हैं। इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद, राम मनोहर लोहिया के विचारों के झोल को भी साफ करते हैं और उनसे ज्यादा आक्रामक तेवर के साथ मुट्ठी तानते हैं। वह लोहिया का कथन, ‘पिछड़ा पावे सौ में साठ’ को आगे बढ़ाते हैं। वह ‘नब्बे भाग हमारा है’ की बात करते हैं यानी कि उनके तेवर, लोहिया से पचास प्रतिशत अधिक हैं। वह अराजकता के साथ यह बात नहीं उठाते। उनका मानना है कि जब सौ में नब्बे शोषित हैं तो जाहिर है नब्बे का हिस्सा, दस के पास है ? और वहां से अपना हिस्सा लेना चाहते हैं बाबू जगदेव प्रसाद। वह केवल हलवाही नहीं करना चाहते।

राजनैतिक हलवाही उन्होंने लोहिया की नहीं की, जहां से राजनैतिक पारी शुरू की थी तो दूसरों की क्या विसात ? वह अलग हुए और 25 अगस्त 1967 को शोषित दल की स्थापना कर ली। ऐसा करने के पीछे वैचारिक प्रतिबद्धता थी न कि कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति सौ साल की कार्य योजना नहीं बनाता। जगदेव बाबू सौ साल की योजना बनाकर चल रहे थे।

महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्यमंत्रित्व में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार में पिछड़ों को अपेक्षित स्थान न मिलने की शिकायत उन्होंने लोहिया से की थी। जब वहां कोई सुनवाई न हुई तो उन्होंने अलग होने का कदम उठाया था। उन्होंने शोषित दल के गठन के अवसर पर जिस समाजवाद की बात की थी, वह वामपंथी वैचारिकी की कोख से निकली सामंतवाद विरोधी समाजवादी अवधारणा थी। वह नक्सलबाड़ी आंदोलन के तेवर से तपी समाजवादी अवधारणा थी। जिस समय बाबू जगदेव प्रसाद शोषित दल का गठन कर रहे थे, उसी काल में 1967 के मार्च महीने में नक्सलबाड़ी (प. बंगाल) इलाके के किसानों ने जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यह किसान संघर्षों के नए अध्याय का आरंभ था जिसे ‘वसंत का वज्रनाद’ की संज्ञा दी गई। कुछ राजनीतिक विचारकों ने इसे ‘उग्र वामपंथी आंदोलन और चेतना’ की शुरूआत भी माना। धीरे-धीरे यह आंदोलन दावानल की तरह पूरे देश में फैल गया। नक्सलबाड़ी आंदोलन की शुरूआत ने भारतीय समाज और राजनीति में व्यापक बदलाव की आकांक्षा को रेखांकित किया। इस आंदोलन ने पहली बार किसानों की असीमित, अग्रगामी क्रांतिकारी चेतना और संगठन क्षमता का उद्घाटन किया। इस आंदोलन ने पहली बार दलितों और स्त्रियों की मुक्ति और राज्यों की स्वायत्तता के प्रश्न को परिदृश्य पर पूरे सामाजिक और मानवीय सरोकारों के साथ प्रकट किया और उनके संघर्ष को व्यापक समाज बदलाव का हिस्सा माना। भारतीय समाज और शासक वर्ग की नई व्याख्याएँ प्रस्तुत की गईं और क्रांतिकारी जनवाद की धारणा सामने आई। जगदेव बाबू की यही विचारधारा थी। वह भू-दान में नहीं, अपने हिस्से के रूप में, सर्वहारा किसान का हक लेना चाहते थे।

बाबू जगदेव प्रसाद नक्सलबाड़ी चेतना से प्रभावित हुए बिना न रह सके थे। बस अंतर इतना था कि उनकी समाजवादी अवधारणा में जातिदंश का प्रश्न मूल में था। जाति की पीड़ा से वर्गीय अवधारणा का निर्माण चाहते थे। पहले जाति का प्रश्न इस धरती पर खड़ा है। उससे टकराये बिना वर्ग की अवधारणा साकार नहीं हो सकती। जाति उत्पीड़न से लड़ते हुए ही वर्गीय लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों का यही वामपंथी दर्शन था। वर्णवादी व्यवस्था में निम्न जातियां ही असली सर्वहारा हैं, यह बात जगदेव बाबू ने समझ लिया था। उनकी यह वैचारिकी लेनिन के सिद्धांतों से अलग नहीं थी। यह भारतीय समाज की अवधारणा के अनुरूप वामपंथी सैद्धांतिकी का व्यवहारिक रूप था। उनका सर्वहारा भूमिहीन किसान, दलित, पिछड़े, पसमांदा मुसलमान और आदिवासी थे। इसलिए उन्होंने तभी घोषण कर दी कि ‘‘ऊंची जाति वालों ने हमारे बाप-दादों से हलवाही करवाई है। मैं उनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं”। यानी जमीन का स्वामित्व लेना है, वसंत के व्रजनाद की तरह, चाहे वह छीन कर क्यों न लेना पड़े। उनके गृह जनपद, जहानाबाद में वामपंथ के लिए ऊर्वर जमीन तैयार करने में बाबू जगदेव प्रसाद का योगदान सदा याद किया जायेगा।

1970 के प्रारम्भ में ही उन्होंने बिहार के दलितों, भूमिहीनों, पिछड़ों, मुसलमानों और आदिवासियों को अपने बिहार आंदोलन में एकजुट करने में सफल रहे और वहीं से ऊँची जाति वालों के माथे पर तनाव दिखाई देने लगा था।

यह वैचारिक प्रतिबद्धता तात्कालिक लाभ या व्यक्तिगत महत्वकांक्षा से जुड़ी न थी। व्यक्तिगत तो उनका कुछ था ही नहीं। परिवार की जिम्मेदारी तक तो भाई के कंधों पर डाल, निकल आए थे शोषितों के हक की लड़ाई लड़ने। पत्नी को अभावों और असुरक्षा से गुजरना पड़ा परन्तु जब पूरा का पूरा निम्न जातीय समाज असुरक्षा में जी रहा हो तब सिर्फ अपनों के ख्याल की फिक्र न थी। सबकी फिक्र थी। वह जिस आंदोलन की नींव रख रहे थे, उसके लिए लगभग सौ साल की योजना का खाका खींचा था उन्होंने। उस खाके में वह स्वयं पहली पीढ़ी के थे। उन्हें बलिदान देना था। बाबू जगदेव ने वह बलिदान दिया भी। जातिवादी अपराधियों द्वारा मारे गए। वह उसके बारे में शायद साफ-साफ अनुमान लगा चुके थे। उनका मानना था कि इस पहली पीढ़ी के लोग बलिदान देंगे तो दूसरी पीढ़ी को महज जेल जाना होगा, और उसके बाद राज करने का समय आयेगा।

जगदेव बाबू के जाने के बाद, पहली पीढ़ी के बाकी लोग, उनकी तरह आक्रामक राजनीति से पीछे रहे। वे उनकी तरह बलिदान के रास्ते पर नहीं बढ़े। यही वह विचलन था, बाबू जगदेव प्रसाद के सपनों के पूरा न होने का। दूसरी पीढ़ी को उस सघनता के साथ जेल जाने के लिए संघर्ष करने की वैचारिक जमीन तैयार न हो पायी। अगर बाबू जगदेव प्रसाद के साथियों और समाज ने वह शहादत दी होती, जिसके लिए जगदेव बाबू ने दी, तो निःसंदेह उससे तैयार राजनैतिक जमीन में दूसरी पीढ़ी का संघर्ष कुछ कम हो गया होता। उन्हें जान देने के बजाय, सड़कों पर आना होता। जनांदोलनों को धार देना होता। जेल जाना होता और तब तीसरी पीढ़ी को राज करने का मौका मिला होता। एक समाजवादी राज्य की स्थापना हो पाती। बिहार के लेनिन का यह सपना था मगर ऐसा हुआ नहीं। संघर्ष का यह विचलन ही बाबू जगदेव प्रसाद के सपनों के पूरा होने का विचलन है। बाद की पीढ़ी में जो थोड़ा बहुत राज-काज दिखाई देता है वह तात्कालिक लाभ से जुड़ा मामला है। कोई वैचारिक बदलाव नहीं हुआ। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं आगे आ गयीं। व्यक्तिगत राजनीति और व्यक्तिगत परिवार जगह बना लिए। बाबू जगदेव प्रसाद का बलिदान, एक उम्मीद को हवा देकर समाप्त हो गया।

बाबू जगदेव प्रसाद ने शोषित दल बनाने के साथ जो कुछ राजनैतिक पद और सत्ता को स्वीकारा, वह क्षणिक था और वह उनकी मंजिल न थी। उनकी मंजिल सौ साल बाद आनी थी यानी उनके बाद। इस मंजिल के लिए बाबू जगदेव प्रसाद समान वैचारिकी को एक साथ जोड़ रहे थे। जब उत्तर प्रदेश के रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ का गठन किया तब वह उससे प्रभावित हुए बिना न रह सके। 07 अगस्त 1972 में दोनों नेताओं ने पटना में शोषित समाज दल का गठन कर डाला। वर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और वह महामंत्री बनाए गए।

यह विडंबना ही कही जायेगी कि जिस समय जेपी आंदोलन चल रहा था और जिसकी बागडोर सामंतों के हाथों में थी, उसी समय जगदेव बाबू के सात सूत्रीय मांगों का आंदोलन, सामंतों को खटक रहा था। एक साजिश के तहत, 05 सितम्बर 1974 को कुर्था में सामंतों के शह पर पुलिस ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

जगदेव बाबू का जन्म और शहादत, दोनों भारतीय राजनीति के निम्नवर्गीय किसान चेतना का चरमोत्कर्ष काल है। 02 फरवरी 1922 को जब उनका जन्म हुआ तब पूरे देश में किसान आंदोलन चरम पर था। बोल्शेविक क्रांति की चेतना मोपला विद्रोह, अवध किसान विद्रोह, उड़ीसा और बिहार के किसान आंदोलनों को हवा दे रही थी। उनके जन्म के दो दिन बाद ही 04 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा कांड हुआ, जहां निम्नवर्गीय गरीब किसानों ने चौरी-चौरा थाने को जलाकर, थानेदार सहित सिपाहियों और चौकीदारों को मार दिया था। 1974 का काल छात्र और युवा के संघर्षों का था। इमरजेंसी की प्रताड़ना से युवा जूझ रहे थे।

युवा अवस्था से ही सड़ी-गली अमानवीय व्यवस्था के विरोधी थे जगदेव प्रसाद और उन्होंने पंचकठिया प्रथा का विरोध किया था जहां प्रति एक बीघा पर पांच कट्ठा सामंत के हाथियों के लिए चारा बोना अनिवार्य था। ठीक इसी पंचकठिया प्रथा का अनुसरण कर अंग्रेज सामंतों ने प्रति बीघा, पांच कट्ठा नील खेती अनिवार्य किया था।

बाबू जगदेव प्रसाद का संघर्ष स्थानीय और किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, उसका आधार व्यापक और समतावादी है। आज उनके सपनों को साकार करने की लड़ाई छेड़नी है। सामंती शक्तियां आज सत्ता के मद में चूर हैं और एक बार फिर शोषितों पर तरह-तरह के जुल्म ढाये जा रहे हैं। किसान सड़कों पर हैं । उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। बाबू जगदेव प्रसाद ऐसे समय में बहुत याद आ रहे हैं।

(सुभाष चन्द्र कुशवाहा इतिहासकार और साहित्यकार हैं। और आजकल लखनऊ में रहते हैं।)